僕がClubhouseにハマった理由

初めて年末年始にClubhouseを使った時はまだ日本人がいなくて、海外のテック系のルームに入って聞くしかなかった。この時は正直、「勉強にはなるけどPodcastがライブになっただけで、そこまで面白くないな」と思った。(海外歴もそこそこ長いので英語が分からんからつまらん、というわけではないと信じたい...)

Clubhouseはマーク・アンドリーセンとかテック界隈の有名人がリアルタイムで語っているのを聴けちゃうの凄いと思う一方で、仕事でカンファレンスやZoomのコールに参加して聴いているようなちょっと意識高い堅めの印象。SpoonとかMirrativに慣れちゃってるからか、今のところそこまで楽しくない😵 pic.twitter.com/XQ1c6zIpZG

— 石ころ (@ishicorodayo) January 3, 2021

最初の方はお試し感覚でいろんなルームに入ってみたりしたが、そこからは数日に一回だけ、と頻度はどんどん下がっていき、山のように通知が来ても、(それがたとえテック界隈の大御所マーク・アンドリーセンさまが議論しているという通知だったとしても、)FOMO(Fear of Missing Out / 大事なコンテンツ等を逃してしまう恐怖)などそこまで感じず、完全無視するアプリになってしまった。

なーんだ、海外でウワサのClubhouseもこんなもんか、と思った。

それが、今はどうか?

完全に違うプロダクトに脱皮していた。

年始以降めちゃくちゃ規則正しい生活を送れていたのに、朝の3時くらいまで夜更かしをする日々が続き睡眠不足。いままで数年間ほぼ毎日見ていたTikTokを今週は全く開いていなかったことに気づき、少し寂しくなったり。掃除も全くしなくなり、いまの部屋は人に見せれないくらい汚くなった。

なぜここまで僕の可処分時間を奪うアプリになったのか?

ここからは少し分析チックに話してみたい。

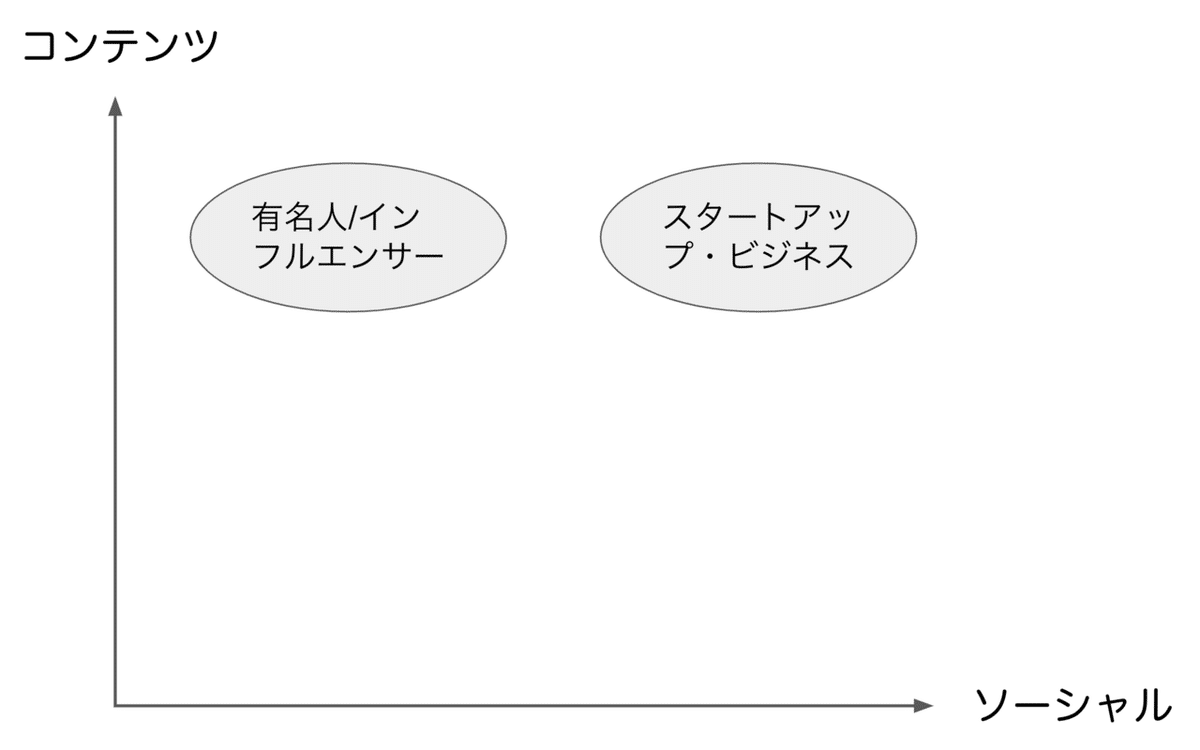

まずはYouTubeやPodcastについて考えてみたい。これらは「コンテンツ」型のプロダクトであると言える。何かしらの価値のあるコンテンツが投稿され、ユーザーがそれを消費する。言ってしまえばテレビやネットフリックスのようなメディアに近い。

このYouTubeやPodcastは、コンテンツのプラットフォームとしては素晴らしいが、ソーシャルには弱い。例えば、二人の対談音声を収録したPodcastが有するソーシャル性は、事前に二人が音声収録している時に限られる。(知り合いと会話をしているので、ソーシャル体験だ。)だが、これはたった二人しか体験できないソーシャルであり、リスナーが後で聞く時は全くもってソーシャル性がない。

逆に、「ソーシャル」に振り切ってるプロダクト、LINEやSnapchatではコンテンツ性が弱くなる。

もちろん、「好きな人からのLINEが何よりも一番のコンテンツになる」という考え方もあり、確かにそう思う。

ただ、LINEでのやりとりはコンテンツを消費しているという感覚ではないはずだ。高校生が休み時間に教室や廊下で喋った後に、「いやー素晴らしいコンテンツだったな!」とか思わないだろう。ただ友達とおしゃべりして楽しかっただけだ。

このようにSNSにはコンテンツ型とソーシャル型があるが、その両方を引っ下げて登場したのがClubhouseだ。

Clubhouseのコンテンツ性

まずはコンテンツから。ここは分かりやすい。Clubhouseは「飲み会のトークや人の電話を盗み聞きしているような感覚」、「カンファレンスに参加している感覚」などとよく形容される。自分が興味がある領域の、普通だったら聞けないような話が聞ける。有名な起業家やVCの方のめちゃくちゃ勉強になるありがたい話やおもしろエピソードなどを、無料で聞けてしまう。(アーカイブが残らないのでリアルタイムで聞くしかない)

Clubhouseのソーシャル性

ここから、Clubhouseのソーシャル性について考えていく。

いま振り返れば、僕が海外のClubhouseを使っていたとき、Clubhouseはコンテンツは強いけど、ソーシャルが弱い位置付けのアプリだったように思う。

海外のテック界隈に知り合いなんて基本的にいないから、ただリアルタイムのコンテンツを、リアルタイムに消費していくだけだった。

そして3週間後くらいに日本で火がついた当初、有名な起業家の人たちが話しているイベントに参加し、ふと部屋を見渡した。

すると、「観客席に、○○さんも○○さんもいるじゃん!いま同じ部屋にいて、一緒に聞いてるのかぁぁ」となった。

それは友達、直接会ったことある人、Zoomとかでお話したことがある人、TwitterのDMやタイムラインで絡んだことある人、喋ったことはないけどTwitterで相互フォローな人、自分は認知されてないけど一方的にウォッチしていた人、などなど。

途中からは、登壇者が喋っているコンテンツの内容をありがたく聞いている一方で、誰かとそこに一緒にいれること自体にも価値を感じるようになっていった。

推しのpiconメンバーに挟まれる嬉しさやばいww pic.twitter.com/U9hoN6jDGG

— 石ころ (@ishicorodayo) January 27, 2021

(上の画像は切れているが観客席の並びはこんな感じ)

上記のツイートをしたら、こんな返事をもらった。

僕も横に座ってる感覚があって嬉しかったです

— しょせまる / picon inc. (@shosemaru) January 27, 2021

「横に座ってる感覚」。Twitterでは得られないこの感覚。まさにマーク・ザッカーバーグが言っていた、「プレゼンス」のことだ。

このように、コンテンツとソーシャルが合わさった時、気づいたら僕も、Clubhouseで「フェス」に参加しているような気分になっていた。

Clubhouse、 いくつも並列で部屋が立ち上がり、聞いてる人のリストを見てあの人も聞いてるんだと気になり、別のメッセで友人にあそこが面白いよって聞いたりして、どこが面白いかなとウロウロするのは、まさにフェスだと思いました。

— Kenichiro Hara| DCM Ventures (原健一郎) (@kenichiro_hara) January 25, 2021

BECKのフェスのシーンっぽい感じ。 https://t.co/31KMMapDFS pic.twitter.com/JnPphqxu1w

「フェス」という例えは秀逸だ。なぜなら音楽フェスは一人で行ってももちろん楽しめるだろうが、友達と一緒に行って、そこに知り合いとかもたくさんいた方が、当然より楽しくなるからだ。

人気のフェスでは、少しでも前の方に行って聞きたい!という気持ちも芽生えたりする。

Clubhouseは上から「スピーカー」「スピーカーにフォローされてる人」「その他」という画面なんだけど、

— 石ころ (@ishicorodayo) January 27, 2021

人気ルームだとフェス感覚でステージ前列に近づければ嬉しくて、一回抜けるとまた一番下に戻っちゃう。

ミラティブでギフト送ると、右下の配信者のエモモのところに自分も並べる嬉しさと似てる pic.twitter.com/w5Hlr8gc5k

そして、自分がいる部屋に友達がいなかったとしても、友達がどの部屋にいるのかが可視化されるリストがある。(登壇しているかどうかも分かる)

クラブハウスのこことディスコードのここが本当にやばい気がする、、これが本当にやばい、、(ゼンリーの位置情報も同じ)どのSNSよりもSNSなんだよなぁ、、 pic.twitter.com/AHFa6ogNuh

— しょせまる / picon inc. (@shosemaru) January 26, 2021

部屋に誰がいるか、逆に今ここにいないあの人はどこの部屋にいるんだろうとか、そうゆう楽しみ方をするようになっていった。

朝起きてクラブハウスを開いたら、ホーム画面の一覧からどの部屋に入るかを選ぶのではなく、まず知り合いのリストの方を確認して、知り合いがいる部屋に入っていく、ということも増えた。

過去のnoteでも紹介した「People First」っぽい遊び方をClubhouse上でも体験できた。

People Firstの時代が訪れたとき、Discordはその「入り口」になる可能性がある。インターネットには面白い場所がたくさんある。TikTok、YouTube、Fortnite、Spotify。必ずしも全員がずっとフォートナイトの中で過ごすとも限らない。全ての体験をフォートナイトの中でできるという究極のメタバース世界も実現するかもしれないが、現実解はきっとそこまで極端なことにはならないかもしれない。

その時、Discordは友達と各サービスに入っていく際の入り口になるかもしれない。いったんDiscordで集合してから、そのあと何をするか決める。あるいは先にFortniteに入っている友達がいれば、自分も追いかけるようにFortniteに入るかもしれない。既にDiscordでは友達が何をしているかが可視化される「Rich Presence」という仕組みもある。

ちなみに上のツイートに出ていた友達リストは、相互フォローの人しか表示されない。一方的にフォローしている全員を表示させてもいいのに、相互の人しかここに表れないので、完全にソーシャルを意識した作りになっている。(もちろん有名人が何万人の人に居場所ばれるの嫌という感覚からくる設計もあるかもしれないが)

また、同じ部屋に○○さんいるじゃんと思っていたら、しばらくして「○○さんがあなたを新しい(二人の)部屋に招待しています」みたいな通知がくるわけだ。

Clubhouseの運営もこれを、「部屋で気になった人の背中をタップして声を掛け、別の部屋を作るような体験」と表現していたりする。

また、いまこれ見てるよーというのをTwitterでつぶやいたりすると、一緒の部屋にいる人からDMやリプが来たりする。

最高の会だぁ。。。 pic.twitter.com/mpbqwhrClr

— 石ころ (@ishicorodayo) January 29, 2021

「石ころさんがOL女子とかの部屋ばっか見てるの知ってますよw」と突っ込まれたりも。。

もはやTwitterはClubhouseを楽しむための補助的コミュニケーションツールと化して、ClubhouseとTwitterを合わせてはじめて、Clubhouseというアプリ/体験なのかもしれないとさえ感じたりw

piconのしょせまるさんがこのようなツイートもしていた。

耳で話を聞きながら、DMやTwitterのタイムラインで感想が飛び交う体験...すごい楽しい...

— しょせまる / picon inc. (@shosemaru) January 26, 2021

Clubhouseは音声だから画面を見なくてもよくて「ながら」でできるとよく言われるが、ソーシャル体験をするために、僕はむしろ画面をかなり見まくっている。(Clubhouseの画面とTwitterの画面)

Clubhouse上でまずクローズドな部屋で二人で通話してから、この裏番組、面白そうじゃね?一緒に入ろうぜーって言って入って、横並びで観客席に座りながらTwitterのDMで感想を言い合う。

昔、みんな離れていながらも、おうちのテレビで「天空の城のラピュタ」を見ながら、一斉に「バルス!」とつぶやいて、Twitter社のサーバーが落ちるといった現象があったと思う。うおおぉぉインターネットだぁぁという感じだったが、Clubhouseのお祭りもまさにそんな感じだ。

ここまでは、リスナーとしての体験だが、当然、事前にClubhouseで話そうぜーと約束してオープンルームを作ったり、あるいはふらっと入った部屋で、ステージに上がって会話に参加するパターンもある。これにより僕も既存の知り合いと久しぶりに話せたり、あるいは新しい人と繋がったりもできた。

通話SNSパラレルのとしさんが次のツイートをしている。

ClubhouseのFOMOは『人々が話をしているコンテンツへのもの』と『そこで造られるソーシャルネットワークへのもの』があるだろうなと思っています。後者が特に面白いな〜なんて思っていたりします。

— とし@パラレル (@react_taiki) January 28, 2021

Clubhouseが新しい貴重な出会いも生むエンジンであることに気づいてしまうと、そこでもFOMO(のがしてしまう恐怖)が押し寄せ、通知がきたらついつい開いてしまうこともある。

なお、きっと名の通っている方であるほど、リスナーではなく積極的に壇上で話す使い方が多いだろう。

有名起業家が何人か話していたとして、後からもう一人有名起業家が部屋に入った時、その方は観客席の「Followed by the speaker」一覧に表示される。

文化祭のステージで出し物をしていたら、観客席の前列には仲良いやつらがずらっと並んでるわけだ。そこで、「お、○○いるじゃん、壇上にあげてみようぜ」となる。とてもソーシャルだ。

観客席から見ている人も、自分の友達や知り合いがステージで喋っているのを見ている時は、クラス委員長が教室でみんなの前で話してるのを聞いているような感覚だろう。

ちなみに僕はスタートアップコミュニティで友達がとても少ない方なのに、それでもこの楽しさなわけだ。コミュニティの中心にいて友達がたくさんいる人はもっとすごいフェス / 文化祭体験をしているに違いない。

TikTok前進のmusical.lyの創業者は、新しいSNSでは最初友達がいないから、ソーシャルにいく前にまずコミュニティやコンテンツにフォーカスしないといけないという話をしていた。インスタでいう写真家の投稿だったり、musicallyでいう面白いリップシンク動画の投稿だったり。

それに対してClubhouseは、いきなりコンテンツとソーシャル領域に同時に足を踏み入れたわけだ。それを可能にさせるプロダクトの設計とバイラルの仕組み、そしてClubhouseへの投資家でもあるテックの大御所をスピーカーとして使ってもらうところなど、諸々と高度に仕組まれている。

「Clubhouseの初期グロースで見過ごされているところは、@navalや@pmarca が基本的に毎晩アプリにいたことで、初期ユーザーは普通はアクセスできない人の話を聞いて、学んで、エンゲージするためにアプリに戻ってきた。

— 石ころ (@ishicorodayo) January 26, 2021

新しいソーシャル+コンテンツ型のプロダクトには最高の戦略」 https://t.co/ciULu7AiGZ

ここまで話すと、別にTwitterだって「コンテンツ+ソーシャル型」のプロダクトだろと言われるかもしれない。その通りだが、Twitterは基本的にコンテンツを一人で消費する。いいねしたりリプを送ったりして初めてソーシャルっぽくなってくる。それに対してリアルタイムのClubhouseはここまで説明したように、みんなで同じ時間・同じ空間で一緒にコンテンツの生成/消費が行われる。同じ部屋に知り合いがいて、知り合いがどんどん壇上に上がっていくこともあり、あるいは壇上で友達と対面のように話す。ソーシャルお化けだ。

Twitterで一応繋がってはいたものの、非同期ゆえに存在した、繋がっているという感覚の隙間を埋めてくれたように感じている。

これからクラブハウスはどこに向かうのか?

ここまでソーシャルソーシャルと言ってきたが、でもそれって結局スタートアップコミュニティでつながっている人たちが楽しめてるだけじゃないの?って思うかもしれない。

そう思う。タイトルのとおり完全に僕のポジショントークだ。

よくよく考えてみると、スタートアップコミュニティというのはコンテンツとソーシャルの両方を確実に担保できる、Clubhouseが最初に攻め込む領域として最適だったように思う。

仮にクラブハウスが高校からはじまったらどうなっていたかを妄想してみる。その学校特有のネタ、人物特有のネタが話題の中心だろう。コミュニティ内の流動性は学校のA組からB組への波及、野球部から吹奏楽部までの波及、学年が入り交じったりもするかもしれないが、交流の流動性は学校単位が限界だろう。

出会い目的を除き、隣の高校の知らない人と雑談は難しいし話題も興味もそんなになさそうだ。

それに対してスタートアップコミュニティの場合は、学校のA組というのはA社にあたり、学校のB組というのはB社にあたる。A社の人はB社の人の話にも興味があるし、各々トークができる。何よりコミュニティが全体的に蜘蛛の巣上につながっている。話したことはないけどTwitterでフォローし合ってる、なんてことも多くある。コンテンツも、ソーシャルも、どちらも土壌が揃っているわけだ。

IT系が意識が高いからこんなに楽しんでいるわけじゃなくて、たまたまスタートアップコミュニティが共通的に関心がある(意識が高そうに見える)コンテンツを有していて、かつソーシャルなコミュニティだったのだ。

そんなClubhouseはここ数日で、完全にキャズムを越えたと言われいている。

全てのインフルエンサーがclubhouseに集まっている…!!(ような気がする)

— としみつ【東海オンエア】 (@TO_TOSHIMITSU) January 29, 2021

今は女優、俳優、芸人、YouTuber、TikToker、政治家、ジャーナリスト、有識者、クリエイター、あらゆる有名人が参入し、それに付随してスタートアップコミュニティとは関係ない一般ユーザーも増加する一方だ。

クラブハウスはこれからどこに向かうのか?

例えば初期に小嶋陽菜さんが参入したが、もう小嶋陽菜さんというだけでコンテンツに価値がある。

最近新たに入った一般ユーザーが、(スタートアップコミュニティのように友達との既存のソーシャル・グラフをClubhouseに持ち込めない場合は、)小嶋陽菜さんの部屋は下記のポジションになる。

もちろん、小嶋陽菜さん自身にとっては、友達や知り合いと喋れたり、友達の紹介で新しい人と知り合えたりするので、めちゃくちゃ「ソーシャル」なはずだ。

図だと右下だ。

Clubhouseはコメント機能が無いのがポイント、と言われることがある。コメント機能がついたら、小嶋陽菜さんにとってClubhouseのソーシャル要素が少し弱くなってしまう。ファンサービスの一環でライブ配信をしてコメントを読み上げて答えていくというのではなく、Clubhouseではただ飲み会感覚で話しているだけなのがいいのだ。

日々急拡大中のClubhouseだが、最終的には、有名人/インフルエンサーのソーシャル・ツール(自身も楽しめるしついでにフォロワーも増える)とそこに集まるファン、そしてLinkedInあるいはFacebookをより楽しめるおもちゃっぽくしたビジネス用途がメインのユースケースになりそうだ。(もちろん業種を問わずカンファレンスやイベントを代替するというのは言われている通りだろう)

リリースから10か月くらい立っているアメリカでもClubhouseはLinkedInのようだと言われている。

「ClubhouseはLinkedInのニュースフィードに音声がついたもの」

— 石ころ (@ishicorodayo) January 28, 2021

テック以外にも広がってきたとはいえ、確かにビジネスSNS感あるw https://t.co/fUaefaeKd8

もちろん、ここ数日のコンテンツの多様化を見れば分かる通り、上記で述べたメインのユースケース以外のところも緩く続いていくだろうとは思う。昔の2ちゃんねるみたいに常にいろんなスレッドが立っていて、人がつどっているイメージだろうか。

(ただこれは初期のスタートアップコミュニティが熱狂したフェスのようなものにはなりづらいのではないかと予想している)

まだまだ熱狂が続いているクラブハウス。だが、たとえ明日サービスが終了したとしても、既に歴史に名を残している。

これ。このフェーズは10年に1度しか体験できない。 https://t.co/UfX0PLddx8

— 大竹雅登/dely (@EntreGulss) January 28, 2021

SNSにおける10年に1度のパラダイムシフト。

それをリアルタイムで目撃できていることが、何よりのご褒美で、最高なのだ。

(おわり)

----

Clubhouseに関するnoteもまだまだ準備中で、どんどん投下していきます!

TwitterでもClubhouseツイートbotとして頑張っています!(@ishicorodayo)

----

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?