11月15日の日記 未来ってなに?

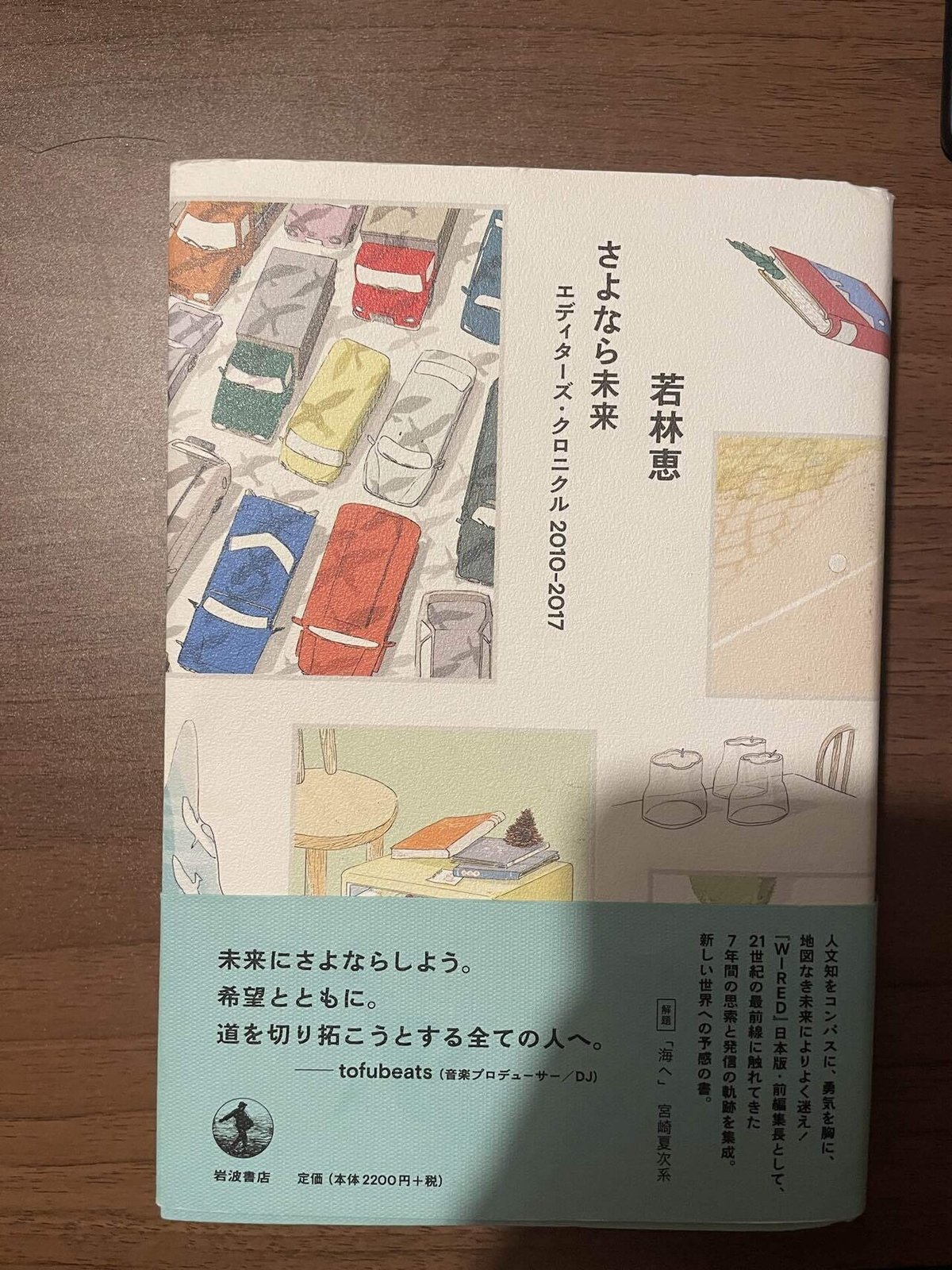

『さよなら未来』を読み終えた。

『さよなら未来』は、元『WIRED』編集長である若林恵がこれまでに執筆した記事やレポートなどをまとめた集成になっている。

私は雑誌『WIRED』はすごく進歩主義的で、無邪気に未来というものを信じきっている印象を持っていた。私が読んでいたのは若林恵が編集長をやめてから、新たに発刊された雑誌の方である。

雑誌については、切り口としては面白いと思っていた。また、ガジェット好きとしては最新のテクノロジーが知れるという意味でも有益だったと思う。だが、こと私の実生活にリンクするかというと懐疑的だった。「こんなもの使うのだろうか?」と疑っていた。だから雑誌で喧伝されるような「未来」の到来がにわかに信じられなかった。

だが本書『さよなら未来』を読んで、そうしたイメージは崩された。若林恵の姿勢はむしろその逆をいっているように思った。

「最適化されてはいけない」で、若林はデータによる個人の最適化は、現状の延長をもたらすにしかすぎず、先細りするという。

マラドーナやメッシが存在する以前のサッカー環境で蓄積されていたデータによって、彼らが「サッカーに向いている」と判断されたか否か。

彼らが、たとえ周囲になんと言われようとも、サッカーを選んでくれたおかげで、サッカーというゲームは確実に豊かになり、拡張したということだ。世界は彼らを通して新しい熱狂、新しい価値を手に入れた。それは、過去の「最適」からハミ出すことでしか生まれてなかったもののはずで、そのことをもって彼らは世界中の「適正ではない」子どもやオトナにだって、新しい夢を与えたにちがいないのだ。

最適化ということばには、現状をひたすら肯定し、ただ補強していくだけのような響きがある。未来の価値が現在との差分に宿るというのが本当なのであれば、「演算された未来」というフィルターバブルのなかには、薄まり先細っていく「現在」しかない。そこでは誰も、なにも成長しない。飛躍もない。驚きもない。未来そのものが奪われているのだ。

「いつも未来に驚かされていたい」では、従来言われていた「未来」ということばの捉え方を変える必要があるという。

また、「科学的」や「論理的」であるような人間のあり方を希求するのはやめて、「非合理性」「不完全性」「一回性」を重視するように説く。

イヴァン・イリイチは「「未来」などない。あるのは「希望」だけだ」と言い遺した。若林は「未来に期待をして、予測をして、計画をしていくことで、ヒトも人生も、開発すべき「資源」や「材」とされてしまうことにイリイチは終生争い続けた」という。

だから、未来に期待をせず、「未来に驚かされていたい」。予測不可能なものを忌避するのではなく、歓迎する。

若林の未来観はテクノロジーdriven一辺倒ではなく、根底に人間が存在するということが伺える。そこには科学の進歩から一歩引いた視点で、人文学的思考をもってして現状を把握する姿勢が見て取れる。

やれVRだのAIだのビッグデータだのと騒がれる世間だが、それに対してより俯瞰的に、長期的に見ることができる視座を与える一冊だと思う。

…

年末調整ダルすぎる。

マイナンバーだかなんだか知らねーが、まず年末調整を一元的に、なんかこうちゃちゃーっとできるようにするべきなんじゃねーか?

いろいろ書き方を調べて、書いていくのダルすぎるんだが。なんか漢字いっぱい書いててなにがなんだか見にくいしよ。UXが最悪すぎるよ!

めんどくせーーーーーーーー

FINAL FANT

ASY

…

晴れ

『さよなら未来』

(2022/11/15)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?