"自"分達のまちを"治"める『自治』のチカラ

昨日、北九州市八幡東区の枝光第二区で毎年行われている『まち歩き』に参加してきました。

九州大学(志賀研究室)の皆さんが支援として入ってきてくださり、地域の皆さんが自分のまちをチェックしていくものです。

ぼくも、昨年度から防災まちづくりの支援でこのまちに入っており、これまで行ってきたまち歩きに、防災や地域コミュニティの観点を追加・補強していくこととしました。

校区の内を9つのグループに分けて、それぞれ自分のまちを周ります。

このグループは、民生委員さんの担当エリアごとに複数の町内会(=自治会)が合同になっているものです。

昨日、皆さんと一緒にまちを周り、その後の共有会でのご発言を聞きながら、

まさに、『自治』の力強さについて実感しましたので、その部分を取り上げて解説してみたいと思います。

①まち歩きのチェックポイント

自分たちの住むまちをチェックしていきます。

危険な箇所、ゴミの問題、放置された草木、空き地、空き家・・・

特に、八幡東区においては、日本の産業を支えた『鐵の街』の歴史とともに、狭い街の中で、山へ山へと住宅が立ち並んでいきました。

詩人の北原白秋も、

「山へ山へと八幡はのぼる はがねつむように家がたつ」

と詠っています。

傾斜地であり、道路も狭く、車や重機でアプローチできない場所も多いです。そこで年々課題が増えてくるのが、空き家の問題です。

不思議と人が住まなくなった家は、老朽化が加速します。

草木が茂り、ツタがはびこり、虫や生き物の棲み処となり、屋根が抜け壁が落ち、災害の要因にもなります。

近隣住民にとっては、老朽空き家は喫緊の課題です。

まち歩きの大きなチェックポイントの要素が『空き家の確認』です。

②空き家問題の深刻さ

空き家がなぜ多く生まれていくのか?

その原因は、『誰も手が出せないから』です。

行政(役所)に相談しても、特措法に基づく所有者の確認と改善通知をするぐらいなもので、行政が撤去したり改善することはできません。

所有者の持ち物なわけです。

では、その所有者は?というと、撤去・除去できるお金が無かったり、死亡され、親族などに相続されていたりします。もう地元を離れて、帰ってこない親族にとっては、負の財産であり、対応してくれないケースが多いです。

では、こんな社会課題を行政からもっと支援したりすれば良いじゃないか!という切実な声が出ます。

もし、ひとたび、行政がこれらに手をつけてしまうと、どうなるでしょう?

こんな負の財産を持っている人は「いつか行政がしてくれるから放置しておこう」ってなりますよね。最悪な悪循環です。

でもでも、判断も、お金もないなか、時間だけは過ぎていきます。

家を築いた代は、お亡くなりになり、次の世代に渡されます。

渡されても手の打ちようがないんです。当事者でもないんです。放置せざるを得ない・・・

許されることではありませんが、これが現実です。

(老朽空き家においては、北九州市では、限度額50万円の解体補助制度もあります。これは総額1億円をかけた事業です。)

③まち歩きで感じた住民の目線

ぼくも一緒に同行させていただきました。

九大の学生さんたちが、データ上で毎年、情報を更新してくださっています。

まち歩きの度に、印刷しなおし、参加者に配っていただき、

その地図に落とし込んだ情報をチェックしながら現地を訪れます。

どこにどんな人が住んでる。

ここは空き家。

前より少し、こんな変化があった。

ここの人たちどうしで話したり、声をかけ合ったりしてる。

そんなご意見を多く聞きました。

自分たちのまちのことをよく知ってらっしゃる!!

町内会長さんや民生委員さんということもあってか、日頃からフル活用されているその『眼』のチカラには驚きました。

また、このまちは、毎年の恒例行事としてこうした活動していますから、皆さんのアンテナがしっかり立っているものと感じました。

④共有会で感じた『自治のチカラ』

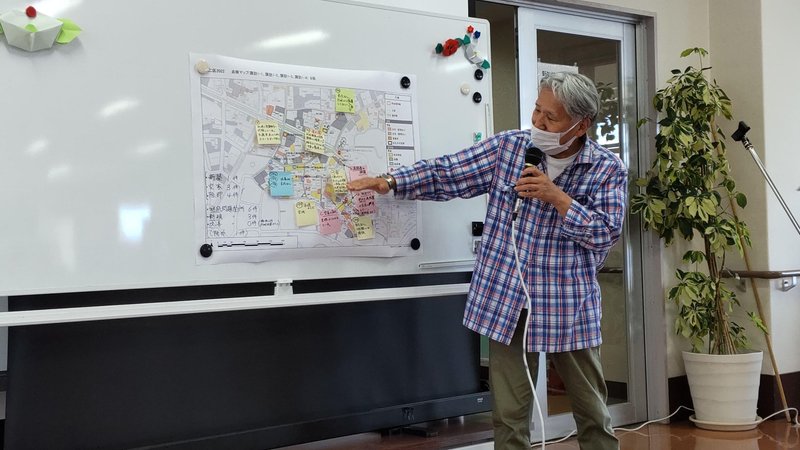

炎天下のなか、方々を歩いてきたグループが再び市民センターに帰ってきます。

チェックした内容を地図へ落とし込んでいきます。

(ここでも学生さんたちがリードしてくださり頼もしかったです!!)

その後、各グループからそれぞれの改善状況や、問題点の継続、新規案件などを発表していただき、全体で共有しました。

過去から現在までの状況。現状としての進捗。これからの課題。

色んな話が報告・共有されました。

その中で、こんなご発言があり、とても心に響きました。この記事の主題部分です。

所有者さんや、遠くに住んでいる息子さんの連絡先が分かっているので、直接ご連絡して対応してくださっている。

町内会などの持っている情報は、こういうときに役立つことを実感した。

という趣旨でした。

ぼくは、これが『自治』のチカラだと感じました。

町内会は、自治会です。

自分たちのまちの課題や問題を、治める組織です。

町内会にメリットはあるのか?なんて悲しい問いをよく聞きますが、

このような長い時間軸の中での課題解決の『自治機能』が備わっています。

例えば、急に体調を崩し、入院などし、そのうちに息子に家が相続され、空き家になっていく。

役所に相談しても、登記簿を探っても、分かるのは、息子さんの住所だけです。手紙を送っても、見ているのかどうかも分かりません。

今はどの町内会もなくなりつつありますが、町内会での『世帯票』などには、同居のご家族の構成はもちろん、何かあったときの緊急連絡先でご家族の情報などを保管していたりします。

そんな見守りの機能は、こういうときに活きていきます。

直接、困っている状況を電話連絡して、声を届けることができれば、対応してくださるかもしれません。

ほんの一例ですが、

地域でのネットワーク、コミュニティっていうのは、こうした『自治』のチカラへと発展するものと強く心に響きました。

付き合いが乏しければ対応しようとも思えないです。

付き合いが深いほど、郷土への愛着もあるはずです。

『防災』なんて、災いを防ぐことです。

こんな日頃からの『眼』であったり、

町内会や民生委員さんのご苦労は、

長い時間軸かもしれませんが、

必ず、災いを防いでいく、自治のチカラになるものと確信しました。

そんな力強さを感じました。とても勉強になりました。

今後ともこのまちの支援に関わらせていただきます。

とてもステキなまちです。

今日もご覧いただきありがとうございます。

いただいたサポートは、NPO法人好きっちゃ北九州の活動費に、大切に活用させていただきます!!