第1回 ファシリテーター養成講座

富岡市では、地域住民との話し合いの場を増やし、地域住民の皆さんの意見を地域づくりに活かす体制づくりを進めています。その大役を担う市の若手職員のファシリテーション能力向上を目指した「ファシリテーター養成講座」が富岡市役所で開催されました。

今年で2年目となるこの講座、富岡市役所のみなさんと一緒にファシリテーターの裾野を広げていきます。

今年度は、5回の研修と地域で3回の実践プログラム。ファシリテーターについての研修を受けたあと、実際に地区の座談会に入って、ファシリテーターとしての経験を積んでいきます。

▲ 開催場所となる富岡市役所(設計:隈研吾氏事務所)

耐震を兼ね備えた美しい庁舎の手前は、様々なイベントができる広場になっています。

第1回は、「持続可能な地域のつくり方 SDGsと地方創生 入門編」。

書籍「持続可能な地域のつくり方(著:筧裕介)」をベースに、① 持続可能な地域に必要な環境、②傾聴する姿勢、③SDGsへの理解、④課題ループの描き方、を学んでいきます。

『 準備運動「チェックイン」からスタート! 』

最初に参加者の皆さんに主体的に参加してもらうワークが「チェックイン」です。①所属、名前、②今の状態気持ち、③なぜこの研修に参加しようと思ったのか、を準備できた人から、チームに共有する時間です。「少し緊張してます」「座談会に向けて力をつけていきたい」など、皆さん素直な気持ちをそれぞれ声にして伝えることで、場の空気もぐっとやわらかくなりました。

豊かな土壌を育むには

~ つながり、協働し高め合う「地域コミュニティ」 ~

続いて「持続可能な地域」を実現するために必要な4つの生態環境、最重要課題の土「地域コミュニティ」と、風「チャレンジ」について学んでいきます。地域が「持続可能な地域」という同じ方向に向かって進むためには、まずつながりが必要であること、そのつながりがもたらすメリットと、つながりから始まる循環について説明がありました。

「つながりがあるとなぜ良いのか」を知っておくと、ファシリテーターとして行動するときに自信をもって臨むことができるだけでなく、座談会のときも、行動の礎として役立ちます。その後「地域にチャレンジの風が吹くために必要な2つのこと」についても、説明がありました。下準備となる知識を得て、研修ワークに進みます。

ワークで実践「傾聴する心得」

講義の後は、各班の実践ワークへ。土「地域コミュニティ」を耕し、風「チャレンジ」を吹かせるべく、自分の人生を棚卸しした「自分シート」を班のメンバーへ共有します。このとき、話す側も聞く側も、学んだ「対話の心得」4つを意識をしてワークをします。

部署や年代の垣根を超え、自分シートを共有するみなさん。仕事以外の一面を知ることができ、「いいですね!」「そうなんですか?」と、班に笑顔が広がります。お互いを知り、会話が弾むこと、楽しいワークを通じて関係を深めていくことが、後のワークに効いてきます。

また、今年度の研修を終えたとき目指したい姿としては、「話を引き出せる人になれたら」「地域と伴走できる気持ちとスキルを持った人に」と話す方も。温かい場の中でも、しっかり目的を見据えて、次の講義に進みます。

SDGsと地方創生

続いて2015年に国連総会で採択され、富岡市の総合計画とも連動している SDGs(Sustainable Development Goals)についての説明です。SDGsは、よく世界の話として語られることが多い傾向にありますが、実は、自分たちが暮らす地域やまちづくりとも深く関係していることを、「SDGs と地方創生」を切り口に学んでいきます。

SDGs の肝は「誰一人取り残さないこと」。そのためには、今それぞれが現場で向き合っている課題も、実はつながっていることを理解することが大切です。そのことを実感するべく、課題を俯瞰して全体像を描く「地図を描く」ワークを行いました。

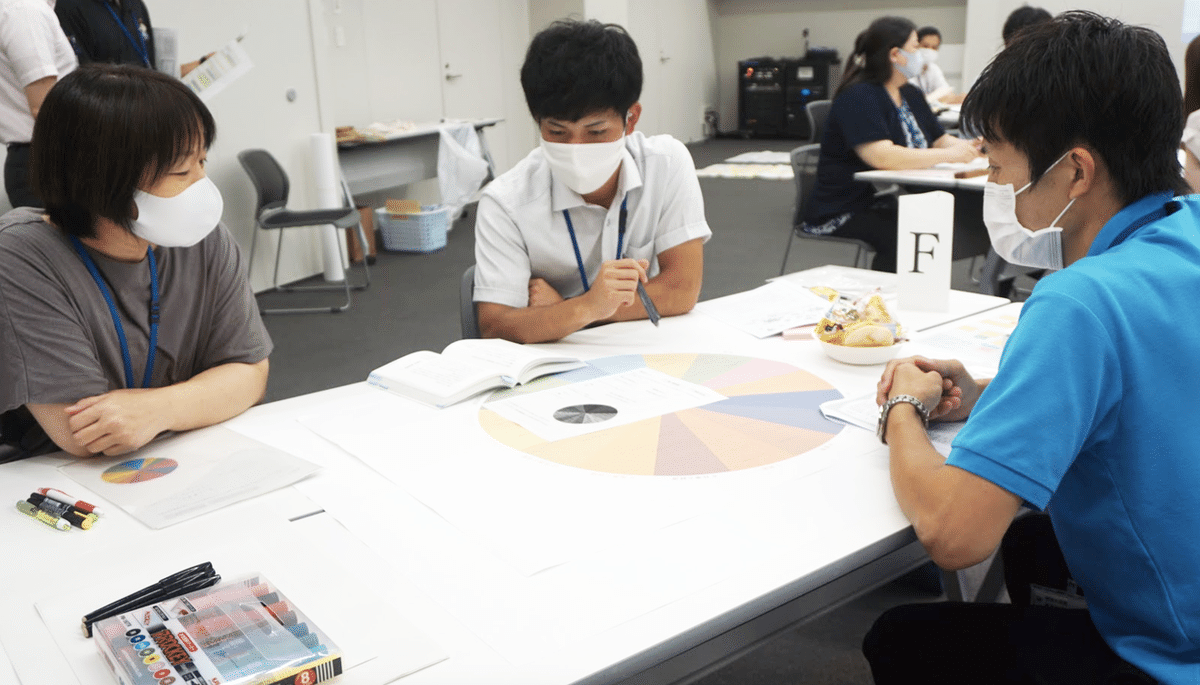

「課題の構造図」を描く

地域課題の地図を描くためには、まず日頃業務で感じている課題を付箋に書き出します。次に、その課題をとりまく、原因や結果をより具体的に付箋に書き出していきます。そしてそれらを矢印で結び、因果関係を記していきます。

「人口減少」「高齢化」など、規模が大きい課題よりも、自分の身の回りで起こっている身近な課題を選択すると、ループがより書きやすくなります。

「うーーん…」「ここからやってみる?」と、各班とも形にしながら、行きつ戻りつ進めていきます。課題の構造図のポイントは、“はじめからきれいに書こうとしないこと。” まずは手を動かしてトライしてみることが大切です。

「課題の構造図を描く」ワークは、第1回目のクライマックス。初めて描く方には、なかなか難しいパートです。昨年の課題ループも参考に、2年目となる参加者の皆さんが各班でリードする形で、どの班も形にすることができました。

第1回目はここまでで終了。

課題の構造図が完成していない班は、次回までの宿題です。

次回は、 今回のワークで出てきた課題の整理、そして解決するためのアイデア発想を行う予定です。

( 2020年8月28日 実施 )

※ 本講座は、新型コロナウイルス感染予防を徹底した上で実施しました。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

この研修では、毎回の研修の様子を「ニュースレター」としてまとめています!良かったらこちらもご覧ください!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?