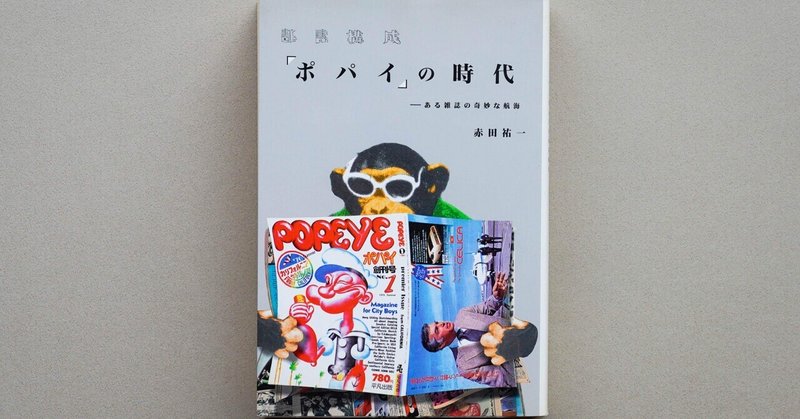

「証言構成『ポパイ』の時代」

雑誌の仕事をしていると、よくポパイの編集だった〇〇さんが〜という話は聞くし、そういった人たちはやっぱり良い仕事をしてるなぁと悔しさ半分で眺めることがあります。最近では編集長だった木下孝浩氏がユニクロの執行役員となり、その元編集部員に作らせた(と聞く)ユニクロのフリーマガジンも素晴らしい出来です。IPAで取材させて頂いたモード誌PLEASEもポパイ出身の北原徹氏によるもので、こちらも自主出版とは思えぬ実力とコネクションを感じるし、掲載ブランドにも驚かされます。

ところで、僕がポパイを初めて手に取ったのはおそらく高校生の時。2005年ごろは裏原ブームが過ぎ去ってキレイ目系のドメスティックブランドが人気になってきた頃で、愛読誌となったメンズノンノと共に並んでいるのを立ち読みしてた記憶があります。その当時はポパイはすでに月刊誌で、ジャンルとしては完全にファッション誌。

しかし、2012年からポパイはカルチャー誌に路線を戻し、ご存知の通り現在も幅広くシティーボーイに愛されている。というのが僕のイメージです。

2012年のリニューアルは昔のポパイを思わせるもので、ポパイの人気を復活させたと聞いたことがありますが、じゃあ昔のポパイってどんな感じだったの? そしてどんな人が作ってたの? という興味が、この本を読んだきっかけでした。

「証言構成『ポパイ』の時代」は、クイック・ジャパンの創刊編集長にして、日本の雑誌、サブカルチャーオタク、現在はスペクテイターの編集として活躍されている赤田祐一氏の名著。

1999年10月〜2000年4月までにクイック・ジャパンで連載されたインタビュー記事を元にして2002年に発行されたもので、今から20年近く前の本ということになります。

内容としては、初期のポパイ(同書では70年代の後半から80年代初頭にかかる頃の3年余り、具体的には「60年代特集」を組んだ通巻69号目あたりまでと定義)に携わった編集者、ライター、デザイナーなど15名のスタッフにインタビューをし、当時の制作風景や企画について振りかえるもの。盛時の栄光を賛美する内容ではなく、それぞれの言い分をありのまま伝えるのが趣旨となっているので証言構成という作りになっているそうです。しかし、それでいて赤田氏なりの鋭い分析も加えられてもいて、最終的には初期ポパイにみる編集論で締め括られていました。

500ページを超える大ボリュームの中でマーカーを引いた所も多かったのですが、個人的に「おっ」と心に触れた一部をいくつか引用して備忘録とさせていただきます。

(前略)新しい価値観を生み出すのは、コンシャス(自意識)ではなく、インディペンデンス(個人の眼)なのに。メジャーの予備校と化した動向を見てると、インディーズという言葉にはもう意味がないように思える。インディーズとは、インディーズだからおもしろかったわけじゃないのだ。インディーズとは、じぶんの読者を自前でつくるのだという闘争宣言にほかならない。

「はじめに」より。当時すでに雑誌がつまらなくなったと言われている時で、ここで商業化に毒されて雑誌づくりの夢は経済の夢にすり替わってしまったのでは?と問題定義しています。

時代が煮詰まり、「次は何か?」が見えない時、人は不安を抱く。すると、現状打開として残るのは、いきおい、より多くの人びとに支持される保守的な情報となる。すべてマニュアル通り、マーケティング通り。そこに血の通った編集者の顔は見えてはこない。これは明らかに後退ではないのか。雑誌は単なる紙の束でもないし、広告を載せるだけの容器でもない(雑誌を「媒体」、テレビを「端末」としか呼ばないような無礼な広告屋に、ろくなやつがいたためしはない)。現在の『ポパイ』に関しても、センスの良さといい、決して相対性の外に出ないもので終始してしまっている。アンサートゥーンで存在感の薄い雑誌、それが今の『ポパイ』だ。

「総論『ポパイ』が1番おもしろかった時」より、赤田氏の辛辣な現代ポパイ評。初期ポパイと比べると、その後はグラビアを使うなど青年誌化するなど迷走し、面白みに欠けていたという(とはいえ、その後月刊になりファッション誌化、とくに2012年のリニューアル以降は若者におけるポパイのカルチャー的目線は再興した)。僕が偉そうな事を言える立場にないが、氏の言い分は令和時代の多くの雑誌にも言えることではないだろうか?

本気で自分が伝えたいことがある時、どうしてその訴えたい相手である読者を「一般」などというかたちで想定できるだろうか。「この企画は一般にはわからないだろうから……」と言って見えない「一般」のことを持ち出すのは、本気で何かを訴えたいという者のやることではない。単に自分が怠けているだけだ。(中略)「一般」のことなんか考えないで、思い切って訴える。自分のやりたいことに溺れきり、怒ったり、感動したり、悲しんだり、まじめになったりすることで、それを誠実に積み重ねていく。非常にオルタナティブ。それが、(当たり前のことだが)結果として、読者を感動させることになるのではないだろうか。

「総論『ポパイ』が1番おもしろかった時」より。サラリーマン編集者なら耳が痛く、自分で好きな事を誌面にしてる編集者なら勇気づけられ、免罪符にしたくなる一節です。

もともとアメリカって流行なんかあんまりない国なんだよ。それを、さも流行があるかのごとく雑誌をつくっちゃうわけじゃない? 違うのよ。アメリカっていうのは、一度やりはじめたら、フリスビーだって、いまだにずっと死ぬまでやってるやつがいるわけ。そういう人たちが、そういうものを文化にしていくんだよ。日本って、文化にしないんだよ。文化にする前に終わらせちゃうわけよ。それが流行ってるよとか、俺持ってるよでおしまいなわけよ。そこにどんな哲学があるの? みたいなところまでは踏み込めない。インスタントなものばっかりを求めちゃうようになるから、「快適なんてカンタンだ」みたいなことを言いはじめるわけだよ。その結果が、ゴミだらけの国みたいなものをつくっちゃうんだけど。

ポパイの創刊メンバーだった北山耕平氏のインタビューより。同書の中で珍しくポパイなんて……というスタンスで意見を言っていた北山氏の言葉。新しもの好きのメディアの悪癖をひと突き。

IPAもインディーズの出版物が流行ってます。と言って一過性のもののように表現するのでなく、インディーズの出版物は文化です。という形で発信していかなければ。と自戒を込めてみます。

アメリカの若者文化を精力的に取り込んで、情熱を持って誌面に反映してきた初期のポパイ。現在のポパイでもその意思は注ぎ込まれ、雑誌という漢字通りに様々な情報を伝えてくれています。

資本も人員も豊富で人海戦術的に作れる商業誌と、少ない資金と人員で作らざるを得ないスモールプレス。商業誌の寝首をかくことは容易ではないですが、せめて情熱だけは何倍も持って雑紙を作っていきたいですね。

(IPA編集部 鈴木)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?