【活動紹介⑦】 フィールドトリップ in 岩手!

22年2月中旬、SIACメンバーと1泊2日で岩手フィールドトリップに行ってきました!「SIACメンバーの個性を知り・自分を知る旅!見知らぬフィールドで自分を輝かそう!」を旅の目的において、岩手の事業者さんや団体さんの活動拠点にお邪魔させて頂きました!以下に、事業者さんや団体さんを訪問しての参加者の感想を掲載します。

1. 株式会社キャッセン大船渡 様

震災で大部分を失い、ゼロからのスタートとなったエリアを再生していく活動や仕組みづくりを行っていることを知れました。お話の中で「各年代の感性を掛け合わせる」と言っていましたが、深く共感しました。理由は、ただただ、若者や地域の人が新たなエリアを創っていくことでは、外部に何も与えないと思ったからです。あらゆるコミュニティに属している各世代の人材が協力して創っていくことで、「そこにどんな想いがあるのか」というところの深みが増すと思いました。そのような意味では、「感性の掛け算」がキーワードになってくると思いました。また、アドベンチャーゲーム自体の取り組みは素晴らしいものだと思いました。しかし、エリアに短時間しか滞在できない方には向いていないと思いました。そのため、今後、短時間利用者の方向けの施策を打つことで、より良い魅力が出てくるのではないかと感じました。

震災後の地域での様々な取り組みを学びました。特にQRコードを活用したクイズは面白いなと思いました。意外と簡単な所に無くて探そうと思わないと見つからないため面白かったです。クイズ内容も全部が外れ・当たりではなく各自で考えさせる問題が特徴的だと感じました。今回はゆっくり見て回ることができなかったため、サンマ美味しい時期とか何かのイベント時にまた伺いたいなと思います!

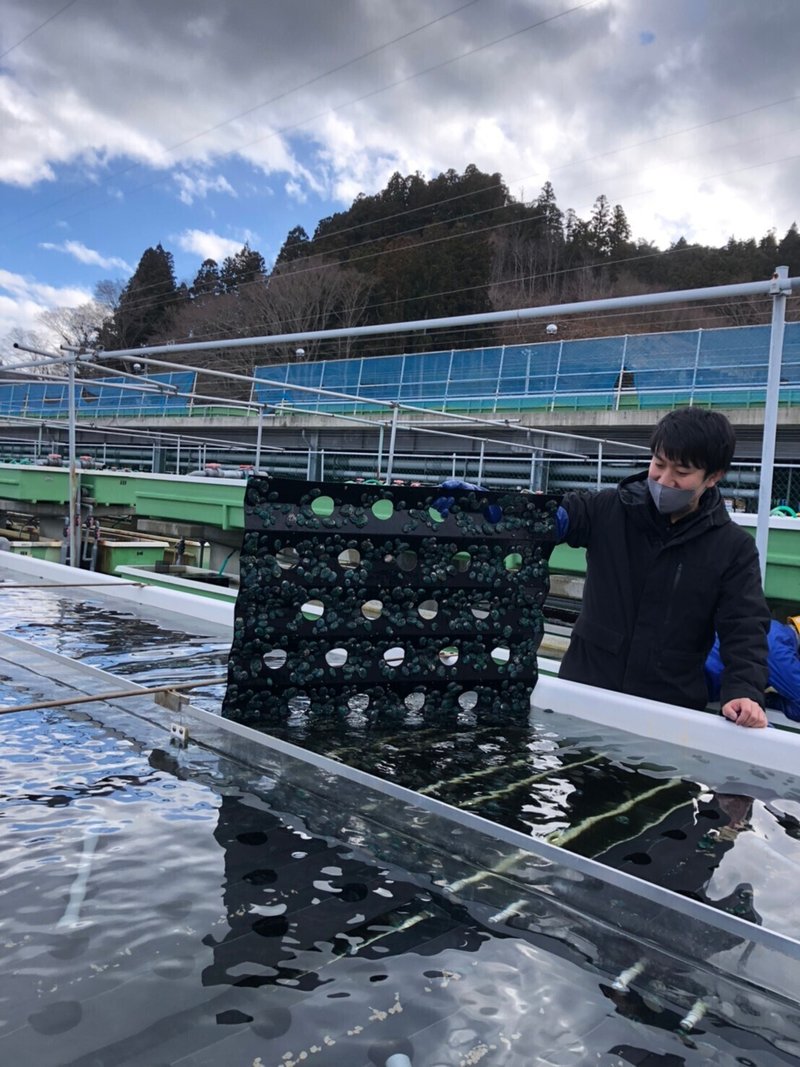

2. 元正榮 北日本水産株式会社 様

あわびを多分初めて食べたし、初めて意識して見ました。お酒に合いそうな食感だし、手の上に乗せて動いているところを見たらかわいいなと思いました。YOUTUBEを使用しているとのことでしたが、広告のためにではなく主な目的を仕事量の削減(電話対応の件数が多かったため)としていることから、1つの手段にもたくさんの使用目的があることを感じました。また、殻は使用法があまりなく捨ててしまっているとおっしゃっていましたが、天然ものでは出せないきれいな緑色は特徴であり、個性だと思います。色素を抽出して染物に使ったりパッケージの印刷に使うなど、水産系を研究している大学の研究室と協力できたら、また活動の幅が広がるのかなと感じました。

成長度合いによって育てる場所が異なるということが驚きでした。また、個体を調整しないと餌の奪い合いが起こることもなるほどなと感じました。トークでは、鮑の漁獲量が減ったことにいち早く危機感を抱き、環境に優しい養殖を始めたことに感動しました!試食会では今まで食べたことがないほどに柔らかく、本当に鮑なのか疑ってしまうほどでした。また、肝を初めて食べてその美味しさを知りました。それが個人的には1番の感動でした。機会があればお歳暮などの選択肢の一つにさせていただきます!

3. ミルクグラスクローゼット 様

SIAでの発表を聞いていた時よりもさらに山内さんの考えに共感しました。中でも一番印象に残ったのは、周りの人に自分のしたいことをあまり話さないと仰っていたことです。私は小学生の時から、ほぼ夢が変わっていません。しかし、人に言うと馬鹿にされたように言い返されるので、言いたくないと思うことが多いです。母は私の夢を勝手に言いふらすので嫌だと思ったこともありますが、山内さんのお話を聞いて自分で言えない私にとっては母が言ってくれることはいいことだったのだと思いました。

SIAのワーク等で見たことがありましたが、たくさん自分のことを語ってもらえる機会は初めてだったので、山内さんの知らない面がたくさん見ることができました。一番すごいと思ったのは、自分が問題だと思ったことに取り組む姿勢です。疑問に思った分野が自分が知らない分野であれば分かるまで調べる、そしてなんで疑問に思った原因を突き止め、行動を起こしていました。また、起こした行動に対してもその経験をポジティブにとらえて次につなげていっているので、行動を起こしてそれが期待したものではなくても必ず何か得るものがあるのかなと思いました。40歳で死ぬというタイムリミットを設けたこともこの行動力につながっていると思うので、私もいつ死んでも後悔しないような生き方をしてみようと思いました。

4. 株式会社幸呼来Japan様

様々な分野に貢献する事業をされていると感じました。今回のSIAでも障害を個性ととらえようというような考え方の起業家さんが多かったですが、石頭さんも、障がい者が持つ集中力や丁寧さを役立たせ、雇用側も雇用される側も満足できる事業をしていました。また、使わなくなった衣類や衣類を制作する際の切れ端等、本来廃棄される部分を使用しているので、事業の継続性も感じました。事業の幅も広いなと感じました。私も小さいころに使っていた布団をなかなか捨てられずにいたので、それを別の新しいものに生まれ変わらせることができたら押し入れに眠ることもないし、最近では古着が人気なのでそれに乗っかることもできるっと感じました。

私は昔から「もったいない」と刷り込まれるように言われて育ったので裂き織に感動しました。着なくなった服は友達の妹にあげていましたが、最近は上げる先がなくなっていたので裂き織があれば新しい美しいものに生まれ変わるのでとてもいいアイデアだと思いました。最近青森に行ったのですが、裂き織だと気が付かずきれいだなと言う理由で購入していました。同情で買ったのではなく買いたいと思って買ったことを知って、さらに裂き織に惹かれました。

5. 紫波町地域おこし協力隊 南條亜依様

少子高齢化の進行、地方や地域の衰退により、若者が何かをしたくてもできない環境にあります。そのような状況を打破していく活動を行っていることに、素晴らしさを感じました。その場所に住んでいる人々は、危機感に気づかないことも多いのではないかと感じます。外部から来た人間が、与える気付きや行動があることを知りました。また、人柄が素晴らしい人なのかなと感じました。「つながり」を大事にしている姿勢が、「つながり」を生むのだと感じました。

これが問題だから私はこの事業をしたい!というしっかりとした考えや、自分のやるべきことが明確化されていなくてもいいんだと感じました。南條さんは、紫波が好きで紫波で何かやりたいという思いだけだったとおっしゃっていたので、やはり失敗しないようにたくさん考えて絶対に成功する道を模索することに時間を費やすのではなく、挑戦してみることがいい方法だなと思いました。私も今就活をしていますが、新卒で就職する企業は、自分と合う同期と上司がいて、ブラックじゃなくて、大企業とか中小企業とかどっちにすればいいんだろう、、とかなるべく失敗しない道を自分の頭の中でぐるぐる考えるだけではなく、たまには自分の直感に素直になることもやってみようと思いました。

6. 藤屋食堂 鷹觜賢次様

一気に何倍もお客さんが増えたのことが印象的でした。私の地元である徳島の商店街でも同じように活性化させようと頑張っている人がいますが、今まで阿波踊りの日以外人がたくさんいる日を見たことがありません。若者が少なく古い方法にこだわる人が多い徳島も少しずつでも新しい方法を取り入れていかなければならないと思いました。

「レジェンド」さんたちの話から学びを得ました。私自身、高齢者の方々には、固定概念がありがちだと感じていました。昔に成功した感覚があるからこそ、今までやってきたスタイルが最適解だと思い込んでしまっていると思います。さらに、若者が変革していくことになると、慣れ親しんだまちが崩れていく恐怖もあるのではないかと思います。六日町通り商店街さんとお話をした際に、「個性」を活かしながら変革していくと言っていました。これは、「個性」を殺さないとも言えます。既に存在するモノ・ヒトを活かしながら、創っていくことがポイントではないかと考えました。新参者同士だけのつながりではなく、もっと幅広くつながることで素晴らしいコミュニティが形成され、結果として、まちの魅力の形成につながると思いました。

街への思いが深く尊敬できる人できるひとだった。人あっての街、街あっての人であると思った。街を動かすということは人を動かすということだと理解できて、自分の住む町をよりよくするために何ができるか考えてみようという今までなかった視点も得られた。

藤屋食堂HP:https://228shokudo.com/

7. いわてi-sakeプロジェクト 様

まだ未成年もいる中で、お酒の開発をしているのが面白いなと思いました。世の中の状況、なぜそのような状況が起こってしまったのか、それを解決するにはどうしたらいいのかなど様々なことを考えて商品化を行うのは、まるで企業のマーケティング部です。大学の学びではインプットをしているけれど、このような活動でアウトプットできたら大学生活の学びが深まるだろうしるだろうし、私も企業に入ったらそのような活動をしてみたいと思ったので、面白そうな活動をしているなと思いました。

学生団体でお酒を造っているということで、そもそも学生団体さんが日本酒を好きであるということがすごいなと思いました。造ることもめっちゃすごいですけども。瓶のパッケージもおしゃれでいいなと思いました。日本酒はあまり得意ではありませんでしたが、i-sakeさんの日本酒を頂き、ちょっと呑めるようになった気がします。また頂きたいと思います。

【重要】

— i-Sakeプロジェクト (@i_Sake_iwate) February 14, 2022

そして!!

販売日が決定致しました!!

...........................................

3年目を迎えたアイサケが酔仙酒造様と造ったRondo Iwate 2022は《3月5日》より販売いたします。

...........................................

販売場所も随時公開していきます📣📣

お楽しみに!! pic.twitter.com/ut3JPo74tN

8. 遊休地活用プロジェクト 畑ラボ 様

若者の農業関係者を増やす、そのために活動しているという言葉がとても印象的でした。さらに作物を栽培しても売る場所が無いなら、販路を作ってしまおうという行動力、そして実際に成し遂げる企画力が備わっていると感じました。人参ジュースとても美味しかったので、大学生協等でも販売できるように今度掛け合ってみようと思ったので、今年中に行ていきたい。

増田さんが、私と同い年なのに話し方がしっかりしていて企業の人かと思いました。また、畑ラボの目的が、一番に大学生のことを考えていたことが印象的でした。私が参加していた

ボランティア団体では、「震災で被害を受けた地域の復興」を目的としており、常に相手のことを意識しなさいと言われてきましたが、私はどうしても相手の立場に立つよりも自分の立場に立つことを一番に考えてしまうので、考えの相違から脱退してしまいました。しかし、畑ラボは一番の目的として「大学生活の充実(?)」を掲げており、その一環として人参ジュースなどの商品を発売していました。何かの問題に取り組むための組織はたくさんあるけれど、自分たちのことを第一に考えている組織はなかなか珍しいんじゃないかと思いましたし、私もそのような組織の法が楽しそうと感じました。

今回のお話を聞いて、素晴らしい活動をされていることに気づきました。また、学生団体さんを「すごい」とだけ思っていましたが、その状態であるままだと、まだまだな人間であることを痛感しました。何かを与える立場になっていける人間になっていかなければならないと思いました。

遊休地活用プロジェクト 畑ラボ Twitter:

https://twitter.com/hatarabo2019/status/1382650061268586500?s=20&t=dVm7tJ3YLjp01FQpGKsqCQ

9. SIACメンバーによるフィールドトリップ全体の感想

車での移動が長かったので、いろんな話をすることができましたし、SIACメンバーの特徴も見つけることができました。様々な大学出身で年齢も違うので、考えることや興味の方向、視点が違っており、話しているとそういう観点もあるのかと気づけることも多いです。類は友を呼ぶというように、大学での友達は自分に似たような人が多いので、こういう場でいろんな種類の友達を作ることができてうれしいです。また、思ったより学びの要素が強い旅行でした。普通の旅行ではなくスケジュールがしっかり決められた旅行だったので、学びの量を考えると、え、本当に2日だった?と驚くくらいです。

SIAプログラムやSSISとはまた違った学びを得ることができました。学びの中で、一番感じたことは、「自分が何をしたいか」を考え、行動することです。ただただ、表面だけ見て「困っている人を助けたいから」や「変えていきたいから」だけでやっておらず、そこにどのような想いがあって、なぜ自分がやるのかという軸を持つことが大切であることを学びました。また、今後の方向性を見つけることができました。今回だけで見つけたわけではありませんが、大きく影響のあるFTでした。さらに、メンバーの知らなかった部分を知ることもできました。社会起業家、企業、学生団体の方々から学びを得ることができた時間でもあり、交流の時間でもありました。

大学生団体や地元企業、復興支援や町おこしと様々な「ココロイキルヒト」に触れることで、ハーバードの竹内先生の仰ってたbeingの部分でとても勉強になった。また、SIACのメンバーでこのようなフィールドトリップをしてみたい。その時は、自分たちがお客さんとしていくのではなく、訪問するコミュニティの一員として活動等もしてみたい。

フィールドトリップでは普段経験できないことをたくさん経験できてよかったなと思います。特に石頭さんとの交流は視野が広がった気がするし、勉強になりました。そして、岩手にまた行きたいなと思いました。SIACとしての活動は終わりましたが、個人でもまた訪れてみようと思います!

多くの発見があり楽しかったので、参加してよかったと思う。岩手県には受験で少し盛岡に滞在したくらいなので、魅力を感じきれなかったが今回で満喫できた。具体的には、アワビと日本酒のおいしさと、街と人との関わり、若者たちの情熱を再確認できた。日本全国にこのような魅力が散らばっていると思うとまだまだ死にきれないと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マガジンはSIACプログラムに参加する大学生が執筆しています!

SIACプログラムの詳細は下記の記事をご覧ください!