【神と王と黒と青と】セリエA20-21 第23節ミラン−インテル レビュー

その日、たしかにミラノに神はいた。

黒と青を身に纏って。

こんにちは!TORAです🐯

今回はセリエA第23節ミラン-インテル、ミラノダービーのマッチレビューです。

首位インテルと2位ミランが激突する天王山ダービーとなりましたが、なんと10-11シーズン以来とのこと!

●選手起用

・ミラン選手交代

66分サレマーカーズ▶︎レオン

67分トナーリ▶︎メイテ

75分イブラヒモヴィッチ▶︎カスティジェホ

・インテル選手交代

78分ペリシッチ▶︎ダルミアン

78分エリクセン▶︎ガリアルディーニ

78分ラウタロ▶︎サンチェス

83分ハキミ▶︎ヤング

86分バレッラ▶︎ヴィダル

●前半-噛み合ってハマった手段

立ち上がり、ミランはビルドアップにおいて明確な意図を示しました。

✔︎テオはスタートから高い位置。

✔︎その分、カラブリアはビルドアップを担保。

✔︎最終ライン3枚+DH2枚+チャルハノールがビルドアップユニット。

ピオーリ監督の企図は、シンプルに「テオという破壊力のある武器をより高い位置に!」というのも当然あるでしょうが、それ以上にインテルのハイプレスを突破するための設計だったのが主、と推察します。

✔︎テオが上がり、内に絞ることで、中央やハーフレーンを埋める(レビッチが絞る場合もあり)。

✔︎アタッキングユニットの形成で、チャルハノールはユニットのリンクマンに。自由を謳歌。

✔︎この際、ケシエ、トナーリは縦の関係になることが多い(トナーリが前に行く場合もあり)。

特に中盤の動き、流動性は今季のミランっぽさが全開でした。

メカニズムというか枠組み自体はかっちりしてるんですけど、その実、中身は個人の裁量度合いが大きい。

臨機応変さが凄いんですよね。組織と個人が非常に上手くミキシングしてる。

って書いといてなんですが、立ち上がりは全く機能していませんでした。

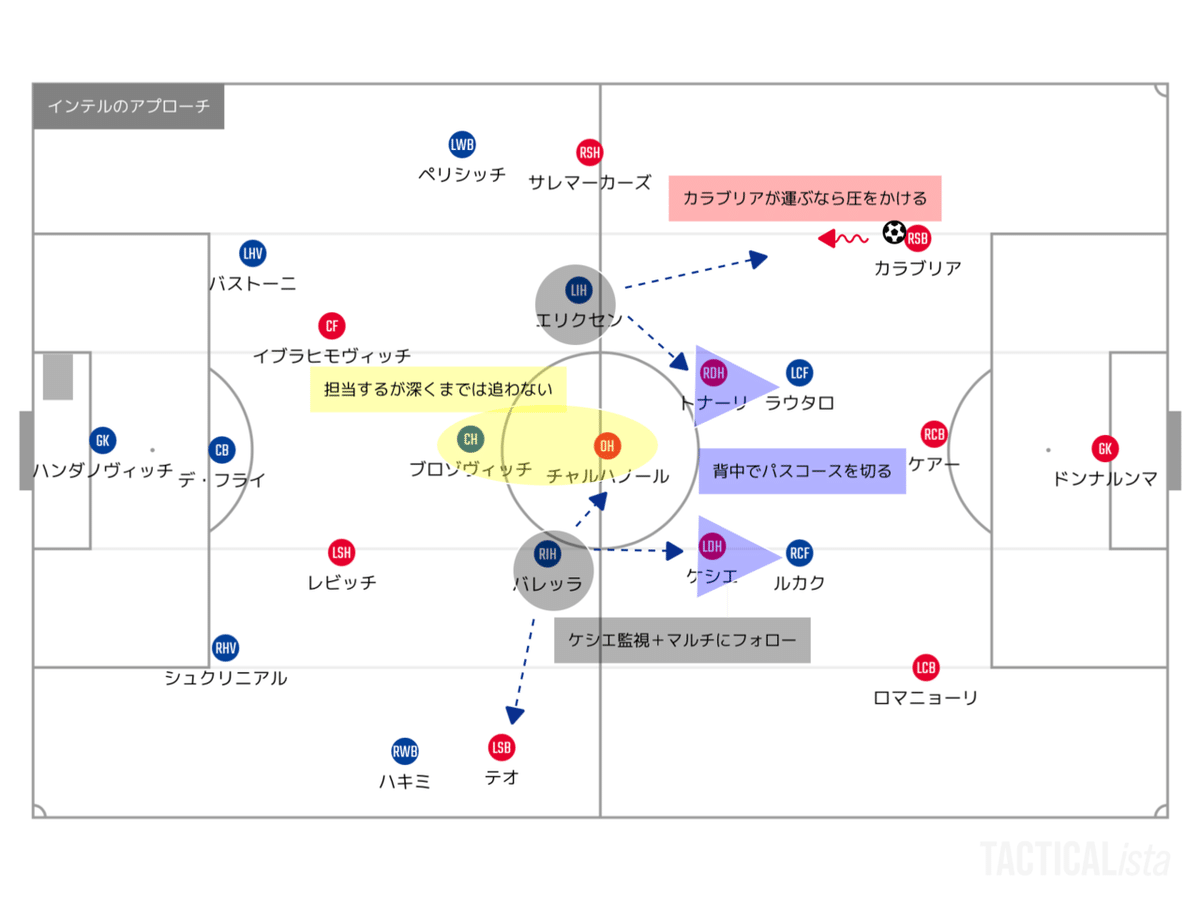

インテルはどうアプローチをしたのか?見ていきましょう。

✔︎ラウカクはミラン2DHを背中で消すのが最優先。最終ラインがボール持つのは許容。

✔︎ボールを運べるカラブリアが出てくるならエリクセンが対応。

✔︎バレッラはケシエを担当しつつ、チャルハノールやテオなどマルチにフォロー。

まさかのハイプレスじゃありませんでした笑

これ、実はピオーリ監督は誤算だったんじゃないかと妄想してます笑

最近のミランはハイプレス嫌がってますし、そもそもインテルはリーグ指折りのハイプレス志向。僕自身、試合前は高い位置から行くだろうな、と思ってました笑

で、このアプローチがどうだったかと言うと、かなり刺さりましたね。

基本設計自体がジャストだった上、ミランのフレキシブルさにも、配置とプレー原則で守るインテルのブロックは良く対応できていました。

個人的に印象的だったのはエリクセン。

インテルはミランCBケアーとロマニョーリに対して、ハイプレスで押し込める時は圧をかけますが、そういったスイッチがオフの際は基本的に放置。

しかし、カラブリアはエリクセンが目を光らせていて、ボールタッチや最終ラインでのパス回しはいいけど、前進は許さんよ!的なプレッシャーの掛け方はかなり繊細なタスク。

これを遂行・体現していたエリクセンのボール非保持をコンテ監督が褒めたのは実に的確な評価でしょう。

Conte: “Il miglior Eriksen di sempre, che orgoglio! Perisic può essere top da quinto”https://t.co/lP6oHl54Ak

— Fcinter1908 (@fcin1908it) February 21, 2021

ミランは2DHが封殺されてしまったので、チャルハノールが臨機応変に降りてボールを引き出すことが最も効果的に見えました。

上述の通り、これ自体はピオーリ監督の目論見通りだったと考えています。

しかし、誤算だったのは後ろに重たくなってしまったビルドアップユニットとアタッキングユニットが分断されたこと。

ミランは中盤が悪い意味で空洞化になり、これがインテル優位にリンクします。

ⅰ)インテルは守→攻に転じた際に、いとも簡単に中央を使うことが可能に。

ⅱ)ミランはアタッキングユニットにボールが入った際、中盤がフォローするために前傾姿勢に。ゆえ、予防的プレーが甘く、被カウンターの温床と化してしまう。

と言った感じでインテル側に上手く噛み合いましたね。インテルが高い位置から積極的に捕まえに行けば話は別だったとは思うんですが。

要は縦に速い攻撃がハマった5分の先制点も正にこの形。ハキミの縦パスをトリガーでした。

●前半−修正するミラン

早い時間に先制できたことはインテルにとって追い風でした。いや、当然のことなんですけど、本試合においては特に、という意味です。

ミランの中途半端な前輪駆動はインテルのバーティカル(縦方向)さを際立たせる因子に。

インテルはここでもう1点欲しかったですね。叶えば、100満点をつけられる理想的なストーリーでした。

そして、いつまでもこの状況にお付き合いしてくれるほど冬の王者は甘くありません。

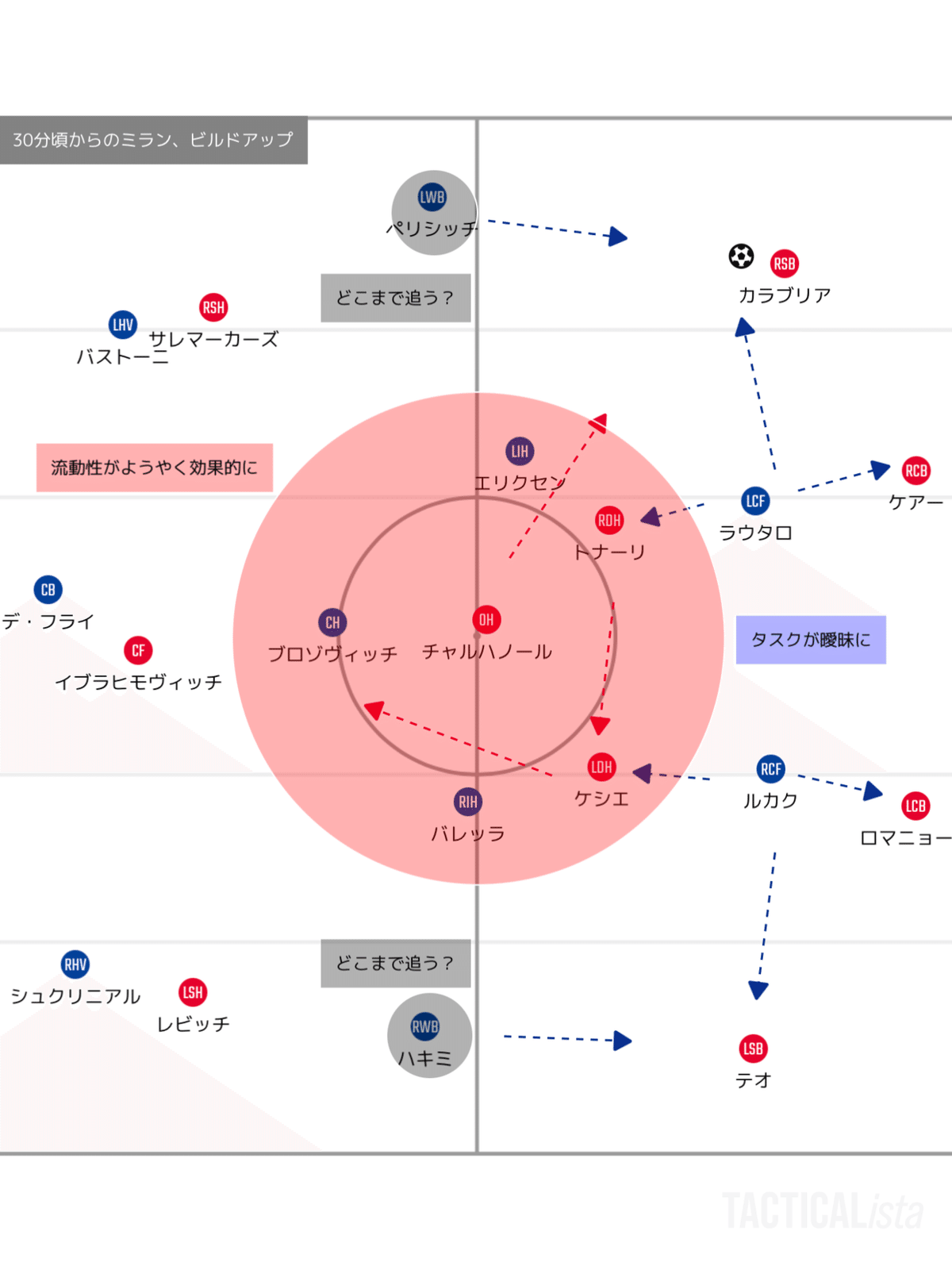

30分くらいから、テオの初期配置高めを控えめにし、低めスタートが増えました。ビルドアップユニットに組み込んできた、ということです。

✔︎最終ラインの受け皿が広がるミラン。

✔︎2DHを抑えればいいという話ではなくなるインテル。

✔︎中盤の流動性が活き始める。

最終ラインの受け皿が広がったことでインテルの第1プレッシャーラインはタスクがぼやけてしまいました。また、両WBもSBをどこまで追うかの線引きがハッキリしていない印象。

SBというサイドの逃げ道を確保したことで、ミラン中盤のポジションチェンジが活き始め、チーム全体でラインを押し上げることに成功します。

テオが低い位置スタートでも結果、高い位置でプレーできる相対的にインテルは押し込まれる時間が多くなりました。

が、この段階ではインテルもあえて引き込んでカウンターを狙っていた節がありますのでネガティブではなかったかな、と。

この段階では。

●後半−神そして王

はい。後半の立ち上がりはもう明確にインテルがネガティブでした。いや、表現が合ってないですね。ミランが良すぎました。

先日アップしたデータ考察記事でミランを「疾風怒濤」と表現しましたが、後半の序盤はその例えを足らしめるプレーとクオリティ。

ハイプレス、インテンシティの高いデュエル、練度の高い選手配置、ゆえ精度が伴う即時奪回。

ミランは敵陣で局地局地を確実に制圧し、大局そのものを支配しました。

特に瞠目したのは前半、散々だった予防的なプレー。特に陣地回復をしたいインテルがルカクに放るパスは徹底した予防的マークで潰されました。

このタスクがロマニョーリだったりテオだったりとシチュエーションに合わせてで、個に依存していなかった点がめちゃくちゃ良かったですね。

ミランは立て続けにシュートチャンスを創造しますが、その度に立ち塞がったのがハンダノヴィッチ。

日本のインテリスタから”神”と称えられるキャプテンはその呼称が誇大でないことを物語るセービングを披露。

・ハンダノヴィッチに関わるスタッツ

ⅰ)本節のミランの得点期待値は1.0。統計的な観点でシュート数15本に1点分の価値があったということ。

ⅱ)しかし、シュート後失点期待値は2.3。これはミランの枠内シュート8本がハンダノヴィッチ目線で2.3点分の難度だったことを示唆します。

ⅲ)端的に言えば、ミランはチャンスの質以上にシュートそのものの質が良かったということ。

スタッツ的にはこういった現象がゴラッソとか決定力とか理不尽的なワードに繋がります。

Ⅳ)ハンダノヴィッチはその全てをシャットアウト。つまり、額面上は本試合で2.3点分のシュートを止めた!と言えます。

FBrefより参照。

シュート後失点期待値についてより理解を深めたい方はこちらを是非。

これ。

これです。

これですよ。

こうゆうのが書きたかったんです!

だから、ややこしいデータも勉強したんです!

ミラノの神は黒と青を纏って顕現した56分、そんなハンダノヴィッチのハイパフォーマンスに応えるか如く、インテルはミランのハイプレスをテンポ良く突破。

GKのリスタートから一気にゴールを奪いました。

さらに8分後、再びミランのハイプレスを無力化します。

同数プレスを仕掛けてきたミランをペリシッチの浮玉で掻い潜るとハーフライン付近からルカクが独走。

そのまま一人でPA内まで持っていきゴール隅を射抜きました。

キング・オブ・ミラノルカクはこれでミラノダービーで4戦連発。

これはインテルの選手では1950年のベニート・ロレンツィ以来となる快挙だそうです。

これをあんな理不尽ゴールで実現するなんて、もう言葉が見つからないですね笑

いやぁ、すごい(語彙力)。

本節、インテルは全ての選手が素晴らしいパフォーマンスでしたが、アイコニックなのはハンダノヴィッチとルカクだと勝手ながら決め込んでいます。

戦術と個のパフォーマンスとバックボーンの調和が美し過ぎますから。

●後半−インテルの仕込み

ミランがやり方を変えてきても、強度を上げてきても、結局、インテルの狙いは変わりませんでした。

ただ、たしかな仕込みは存在しました。具体的には前回も取り上げた擬似的な3-4-1-2。

ⅰ)ビルドアップの基準点を2つに。結果、レジスタの機能をビルドアップユニット全体に分散させる。

ⅱ)バレッラという両ユニットにアクティブに参加できる超万能型のプレーヤーを解き放つ。

ゴールシーンのリプレイをご覧可能なら方は是非改めて見てください。

実は2得点とも、この擬似的3-4-1-2でのバーティカルな展開から生まれています。

ユヴェントス戦の2得点目と似ていますね。相手の戦術を逆手に取った優位なチームゆえの一手。

発生した事象はDF−MF間のトラフィックを少なくして、縦方向の速いアタックで瞬間火力を高め、質的優位をクローズアップさせることに成功。

率直に申し上げると、本節のミラン最終ラインは後手を踏みながらラウカクをストッピングさせることは荷が勝ち過ぎた印象。ここは個の能力は否定できません。

が、このシチュエーション下で誰かをスケープゴートにするのは流石に厳しすぎるかなぁ、とも思うんです。ミランはもうこの局面を作られてしまった時点で厳しかった。

僕がインテリスタだからってのを抜きにしても、本節は素直にインテルを褒めるのがいいのかな、と。

これぞインテル!これぞコンテ!って感じのピーキーさが全開でしたからね笑

というわけで試合はぶっちゃけスコアほどの差はなかったです。

インテルは勝つべくして勝ったとは思いますが、ミランはELの影響が少なくないことは日程を見れば、試合云々抜きでも十分把握できます。

我々も昨季終盤から今季序盤にかけては痛感しましたしね。

となると、やはり勝負を分けたのは今回はインテル側に降臨したハンダノヴィッチという神。

そしてインテルの仕込みが実にエフェクティブだった点かな、と。

シーズン前半は逆にミランがインテルのアキレス腱を突いたわけですから文字通りの”お返し”になりましたね。

僕も割と長いことミラノダービーを見ているつもりですが、2戦合計でこんなにも内容が充実してたダービーは記憶の奥をサルベージしないと出てこないです。

最高のエンターテイメントを見せてくれた両チームに心からの拍手を送りたいですね。

・スコア

ミラン0-3インテル

(5分ラウタロ、57分ラウタロ、66分ルカク)

●雑感−なぜ擬似的な3-4-1-2が機能する?

多くのインテリスタの方が仰るように、ハンダノヴィッチ、ペリシッチ、エリクセン。パフォーマンスやポジション、戦術に疑問が拭えない選手たちの躍動は目頭を熱くさせますね。

個人的にその中でもエリクセンは意外でした。

インテルにフィットしたのが!パフォーマンスが復活したから!という訳ではなく、「ここまでインテルのピーキーさにマッチするとは」という意味です。

正直に白状いたしますと、この点において僕はエリクセンへの期待はありませんでした。

ブロゾヴィッチとエリクセンの同時起用。

ミーハー的に、特に深読みせず考えると「ポゼッションが安定しそうだな〜」とか思っちゃうのですが、彼ら併用の最大メリットはそこではありませんでした。

インテル自慢のバーティカルなアタックのトリガーになってるんです。

■ある程度、自分で溜めれてベスト、ベターを選択できるブロゾヴィッチがビルドアップの基準点になり盤面をコントロール。

■対してエリクセンはワンタッチ、ツータッチの質の高いパスで一気にギアを上げるスイッチ役に。

本節のダービーといい、先日のラツィオ戦といい、両者が良い具合に噛み合ってるんです。

コントラストというかリズムのギャップというか。2人の特性のちがいがものすごいインタラクティブに働いてる。

結果、バレッラがそのモダンな万能性を発揮しやすい環境にもなっている点も見逃せない上積みです。

まだ評価の断定はできませんが、今までの3-5-2とは確実に一味違います。

シーズン序盤の3-4-1-2とその後の3-5-2のハイブリッドにペリシッチも勿論ですが、エリクセンは本当に冬の大成功補強になりそう。

このまま好パフォーマンスを続けて欲しいですね!

次節はグングンと順位を伸ばしているジェノア。

その絶好調ぶりも、チームが用いる戦術的にも今のインテルを測る上でこの上ない相手だと思っています。

それこそエリクセンやペリシッチにとってはひとつの指標になる一戦になり得るでしょう。

何がなんでも結果を残してチームと自身の価値を証明してもらいたい!!

FORZA INTER!!⚫️🔵

最後までご覧頂きましてありがとうございました🐯

もしサポートを頂戴した場合はサッカーのインプットに使用し、アウトプットでお返しできるよう尽力いたします。