舞台『ふくすけ2024 歌舞伎町黙示録』(ネタバレ?)

新宿・歌舞伎町にある全ての建物を見下ろせるビルに、本当にコズマ三姉妹が立つ日が来るとは!

『ふくすけ2024 歌舞伎町黙示録』(松尾スズキ作・演出。以下、今作、過去作を含む作品自体を本作と記す)の初演は1991年。以降、1998年、2012年に再演され、今作が四演目となる。

歌舞伎町で一番高い(2024年時点)ビルに併設された劇場で上演される今作、信じられないかもしれないが、「作品上の主役」がエスダ夫妻からコオロギ夫妻に変わっている他は、初演からストーリーの大枠はほとんど変わっていない。

少年院あがりのコオロギ(阿部サダヲ)は、日本舞踊の家元、問掛屋紅玉に弟子入りした。

だがふとした弾みで事件を起こし、この家で働く盲目のサカエ(黒木華)とともに出奔する。

数年後。サカエと所帯を持ったコオロギは、スガマ医院の警備員として働いていた。

サカエに歪んだ愛情を抱くコオロギを、サカエは献身的に愛している。

そんなある日、スガマ医院に一人の少年が保護された。

薬剤被害により身体障がい児として生まれ、長い間監禁されていたフクスケ(岸井ゆきの)だ。

彼を監禁していた製薬会社の御曹司、ミスミミツヒコ(松尾スズキ)は逃走し、未だ行方不明である。

フクスケは病院名に因んでスガマナツオと名づけられ、メディアの注目を浴びていく。

北九州で小さな工場を営むエスダヒデイチ(荒川良々)は、精神のバランスを崩してある日失踪したまま行方知れずになっている妻のマス(秋山菜津子)を、14年間も探し続けている。

マスを新宿・歌舞伎町で目撃したとの情報を頼りに上京したヒデイチは、ホテトル嬢のフタバ(松本穂香)、自称ルポライターのタムラタモツ(皆川猿時)の協力のもと、マスの行方を追う。

どこからか流れ着き、今や歌舞伎町の風俗産業で成り上がったコズマ三姉妹(猫背椿、宍戸美和公、伊勢志摩)はひょんなことから知り合ったマスをブレーンに考案した<一度死んで生まれなおすゲーム>=輪廻転生プレイが大ヒット。裏社会で多大な影響力を持ち、政界進出まで企んでいる。

彼らの渦巻く情念は、やがて多くの人々と歌舞伎町そのものを巻き込み、とんでもない方向へと動き出していく……。

(俳優名追記と改行は引用者による)

今作で「作品上の主人公」が変わったとはいえ、フクスケが母の子宮に還ることによる「生まれ直し」と、それによってエスダ夫妻が再生する「輪廻転生プレイ」がベースにあることは変わらない。

今作ではさらに、「因縁」とともに、タイトルにも「黙示録」とあるとおりキリスト教の影響も強調され、まさに、日本人と外国人がカオスを形成する現在の歌舞伎町にふさわしい作品となった。

今作では「12」という数字が強調される。

これはキリスト教の使徒が12人(十二使徒)であると同時に、時計が12時間で一周する、1年12カ月、干支(十二支)といった「輪廻」に通じている。

過去作のミスミミツヒコが「生きた奇形児」をコレクションしていたのに対し、今作の彼は「生きたままホルマリン漬けにされた12体の胎児」をコレクションし、フクスケはそれに自ら抗ったとされている。

ヒデイチが自身の畑から12体の胎児の遺体を発見し、それが結末に関係してくるのは従来どおりだが、つまり今作では、「輪廻」に自ら抗ったフクスケと、輪に入れてもらえなかったヒデイチが、マスを軸にして対比されている(さらに言えば、本作は「輪廻」から外れた2人がカオスな世界を破壊する物語でもある)。

舞台セットは再演と三演を融合させたもので、オーケストラピットを想起させる穴から客席側にせり出し花道がある(これは、歌舞伎町のど真ん中、ゴジラが破壊してしまった新宿コマ劇場を想起させる)舞台は再演、セットが回転機構で転換するのは三演。

幕間の終わりに最前列で観客に注意事項のアナウンスをした男性がそのまま舞台に上がって団長になる、というのも三演。

過去作と今作の大きな違いは、上述したとおり「作品上の主人公(と、わざわざ書いているのは、本作に明確な主人公がいないから)」が、エスダ夫妻からコオロギに変わったことで、これは幕開けが、過去作がマスが歌舞伎町に流れ着くまでの物語であるのに対し、今作がコオロギがサカエと所帯を持つまでの物語に変わっていることでも明らかだ(三演でヒデイチを演じたのが古田新太だったことからもわかる)。

「作品上の主人公」が変わったことにより、或いは「本当の歌舞伎町で上演する」ことにより、今作がまとっている空気が変わった。

今作は、「どうしようもないほど絶望的な虚無感」をまとっている。

それを担っているのが、コオロギであり、フタバだ。

物語終盤で、登場人物たちが口々に「空っぽ」と言い始める。

物語の「歌舞伎町の住人」たちは皆「空っぽ」で、その両極がコオロギとフタバと言える。

「空っぽ」といっても「心の容れ物」にはちゃんと「底」があって、何かで満たされることもある。ただ、その「底」には歌舞伎町のイメージとしての「欠陥」があり、満たしていたものがいつの間にかその「欠陥」から漏れ出して、気づくと「空っぽ」になっているのである。

しかし、唯一人、フタバには「底」がない。だから彼女は満たされることがない。

最初から「底」がなかったわけではない。何かきっかけがあって、「底」が抜けてしまったのだ(最初から無ければ、虚無を感じることはできない。かつてはあったからこそ、彼女は虚無を感じられる。その「底」のなさは彼女が「ホス狂」であることで表現される)。

これはもう、フタバを演じた松本穂香の凄みによるもので、最初に自身の手首をヒデイチに差し出したときに、彼女の周りにブラックホールが見えて、鳥肌が立った。

だから、今作のフタバは「純愛」すら信じられず、三演の多部未華子のような号泣(解放/浄化)すらさせてもらえなかった。

過去作のフタバはある意味で自分の外にある世界に絶望するのだが、今作の彼女は自分の内面を抉られ自分の中に「底」がない事実を認めざるを得ないことに絶望させられてしまう。

人の触れられたくない部分を掘り起こすとな、必ず宝物が出てくるんだ。

俺だけに価値がある宝だ。

このタモツとの電話のシーンで、その「宝物」すらない事実を認めざるを得ない状況に追い詰められるフタバを観るのは、とても辛かった。

タモツが見誤ったのは、宝物は「俺だけに価値がある」ものではなく、「掘り起こされた本人にとっても価値がある」ということに気づかなかったところで、だから彼はミスミミツヒコに復讐されてしまう(ちなみにタモツといえば、登場シーンで『昔は痩せていた』と言って笑いを取っていたが、あれは「セリフ」ではなく「事実」だ。皆川猿時は1998年の再演時から同じ役を演じているが、その時の彼は「別人か?」と疑ってしまうほど痩せている)。

フタバが虚無の片方の極だとすると、もう片方はコオロギで、彼は虚無でありたいと願っている(満たされることが怖い、とも云える)。

自ら虚無であるためにサカエやフクスケを操っていると思っていた彼は、彼女らの「期待どおりの裏切り」によって、自分は虚無を操っていたのではなく、最初から「満たされるもの」などなく、ずっと虚無だったことに気づいてしまう。

「空っぽ」の世界はディストピアか?

いや、歌舞伎町で一番高いビルの中で演じられる今作の住人たちは皆、この世界がユートピアだと思っているだろう。

それは、「松尾スズキの世界」だからではない。

今作でも、「歌舞伎町の住人たち」の死が仄めかされる。

過去作ではフタバによって『この人は死んだわ。この人も、この人も』と明確にされていた死が、今作にはなかった。

つまり、今作の住人たちは、有る(在る)でもない、無い(亡い)でもない曖昧な世界に生きる。

「空っぽ」のようで「空っぽ」じゃない世界、それは、住人たちにとってユートピアではないか。

規制退場の順番を待ちながら、私はそう思った。

メモ

舞台『ふくすけ2024 歌舞伎町黙示録』

2024年7月20日 マチネ。@THEATER MILANO-Za

ここへ来て、2022年に逝去された宮沢章夫氏の影響を想う。

今作パンフレットで91年の初演時について、松尾スズキ氏がこう語っている。

当時は宮沢章夫さんの影響下からいかに抜け出せるかを模索してあがいていた時期。宮沢さんの都会的でノイズを削ぎ落した作風に対して、自分はカオスを突き詰めて一回笑いも忘れてみようと思ったんだよね。『ふくすけ』は、そんな自分のオリジナリティをやっと確立できたかな、と思えた作品なんです。

私は宮沢氏が手がけた「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」を知らない。

ただ、そのメンバーだったシティボーイズの公演を観ていると、幕開けからいくつかコントがあって、その後にオープニング映像が流れるという構成が多い(宮沢氏作・演出の『西瓜割りの棒、あなたたちの春に、桜の下ではじめる準備を』(2013年)ももちろん)。

本作も、コントのようなものが続いて、唐突にケレン味溢れる短いオープニングがあって本筋に入るという構成になっている(フクスケ登場のシーンは何度観ても全身が震えるほどカッコいい)。

同時期に上演されていたナイロン100℃の『江戸時代の思い出』では、ケラリーノ・サンドロヴィッチ氏が台本に『別役実、宮沢章夫、両氏に-』と献辞を書いたと明かされている。

宮沢さんのテイストはわかりやすくは取り入れていませんが、そもそも(ナイロン100℃の前身である劇団)健康の頃からやっていたのは宮沢作品の完全なパスティーシュ(引用者註:作風の模索)でしたから。(今回の作品に)「健康時代のテイストがある」ってことは「宮沢章夫さんのテイストがある」ということなんです。

ケラリーノ・サンドロヴィッチ インタビュー

70年代はつかこうへい氏、80年代前半小劇場勃興期には鴻上尚史氏(第三舞台)だったとして、もしかすると80年代後半~90年代の演劇界に影響を与えた人物の一人が宮沢章夫氏で、彼に影響を受けた大人計画やナイロン100℃が21世紀の現代、人気劇団になっているということなのかもしれない。

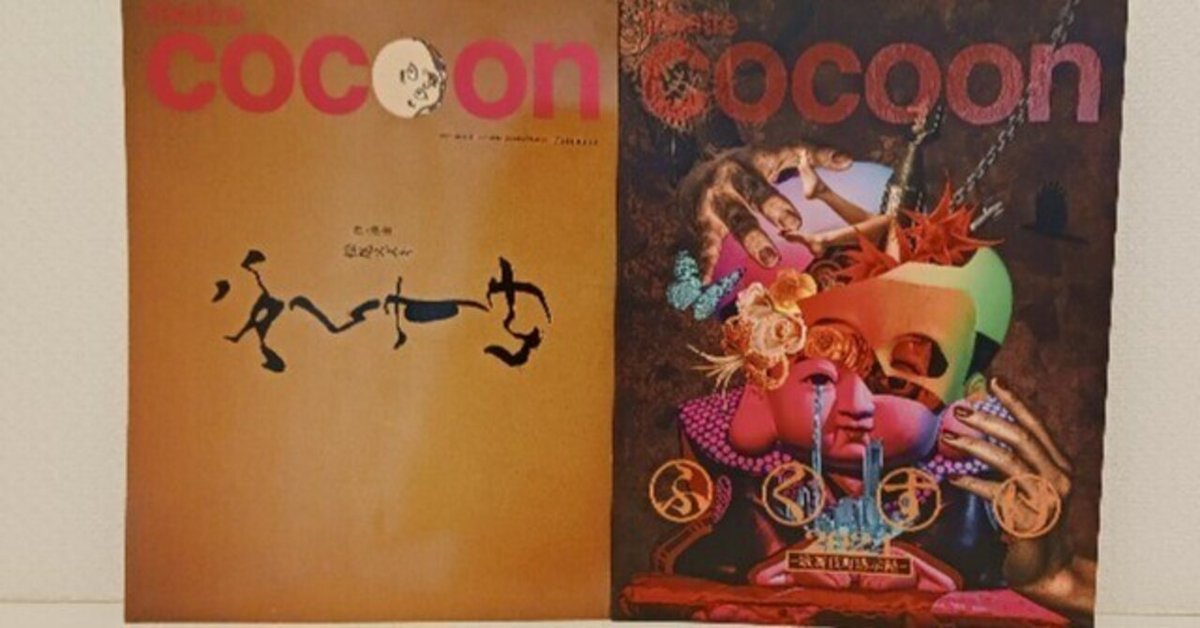

ちなみに、表題の写真は2012年三演版と今作のパンフレットである。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?