『熱帯』を求めて。

汝にかかわりなきことを語るなかれ

しからずんば汝は好まざることを聞くならん

◯

私は高校生の頃、図書委員会に入って活動をしていた。

しかし、高校生という生き物は本に対して興味がないらしい。少なくとも僕の通っていた学校では。

図書室に誰も来ないのであれば、私は仕事をしなくて済むし、その間にゆっくりと課題にも励むことができる。図書委員のひとりとしてはあるまじき体たらくではあるが、私はその方が楽であった。

ある人は放課後になると部活動に励み、ある人はすぐに帰宅をする、またある人はバンド練習のために友達と校外へ出て行ってしまう。夕方の図書室で人を見ることは稀だ。僕自身も運動部に入っていたから、放課後に図書室を訪れたことはテスト期間の数回くらいしかない。

大人になった今も僕の中に図書委員会という言葉が残っているのは、共に活動した仲間と現在に続くまで交流があるからだ。真面目人間を絵に描いたような坂本くん、彼は写真部だった。坂本くんと出身中学校が同じの千佳さん。小泉さんはソフトテニス部だったが途中でやめて帰宅部へ華麗に転身した。それから僕を含めた4人がいわゆる腐れ縁という今へと続く関係だった。

二十歳を随分前に過ぎてはいるものの、図書委員会に所属していたという縁だけが私たちを繋いでいる。そう思っていた。

私は図書室の隅に円柱状の回転する本棚があったことを覚えている。そこには小説が置かれていて、休憩するためのソファーがあるからついつい手が伸びてしまう。そこにあるすべての本を読んだわけでないが、面白そうなタイトルをみつけてパラパラと捲ってみたりした。

夏の休み前のテスト期間、私は坂本くんと勉強のために図書室へ来ていた。勉強もひと段落ついてソファーに腰を下ろして向かい合い座っていた。

小泉さんと千佳さんは用事があって先に帰ったようだ。

帰る間際になって私は、SF、ファンタジー、恋愛小説、ライトノベル、実用書などさまざまなジャンルの本が不規則に並んでいた本棚をいつものようにぼんやりと眺めていた。

見慣れない本が1冊目についた。背が高めで隣り合う小説よりも少し飛び出ていた。背表紙は妙に古ぼけていて、管理用のタグが付いていないことを考えると誰かが間違えて置いていってしまったのかもしれない。しかし、この本の代わりにここにいた本には管理ナンバーが付いていたはずで、その本が無くなったのは困る。

困る、誰が困るのだろうか。もちろん、図書室の本がなくなったのだから学校の物が盗まれたのと同じだ。しかし、ここの本棚に並んだ本たちはメインの本棚から外れたところにあって、元々誰もみてはいなかった。もしも誰か興味を持ってくれたのであれば本も報われるだろう。

そう思うとますますこの薄汚れた背表紙の本が可哀想になってきた。私が知るかぎり、この本棚に目を掛けているのは私ぐらいだろう。だんだんと私がこの本を読んでならねばという気持ちになって、気がつけば手に取っていた。

その本の名前は『熱帯』といって、表紙は赤や緑の幾何学の模様が描かれたシンプルな物で、一昔前のデザインに哀愁を感じた。著者は佐山尚一とあった。

ページを捲って、少し読んでみた。主人公の佐山尚一が漂流して無人島に流れ着いたところから物語が始まる。私は違和感に気がついた。主人公の名前も著者と同じ、佐山尚一という名前だったのだ。

この本はどうもこのまま本棚に戻してしまうのは惜しい気がして、僕は『熱帯』を持ち帰って読むことにした。

坂本くんと分かれて、私は電車に乗った。電車の中でも僕は『熱帯』を読み耽り、帰宅した後、食事をして早めに風呂へ入り、寝るまでの間ひたすら本と向き合った。しかし、眠気の限界が来て、続きはまた翌朝に持ち越すことにした。

朝になり私は目が覚めた。部活動もない土曜日の朝は読書にぴったりだった。

昨晩枕元に置いたはずの『熱帯』が見つからない。

私が寝ている隙に家族が持って行ったとも考えられないし、布団の中、ベッドの隙間、棚の裏、考えられるところは全て探したが再び私が『熱帯』に出会うことはなく、その結末さえも知ることができなかった。

◯

私は二十歳をとっくに過ぎ、三十代の背中がみえ始めた頃、懐かしの図書委員会の会合があった。

都内の喫茶店で4人が再び顔を合わせることになった。地元で集まることはあったが、独り立ちした後に都会で顔を合わせるのは去年の千佳さんの結婚式以来だ。小泉さんは隣の県で言語聴覚士になっていて、坂本くんは務めていた病院を退職して、新しい勤務歳を探しているところだという。

「そういえば、高校生の頃、図書室で不思議な本を見つけたんだけども」

私は集まった3人にあの日のことを話した。

「西木くん、それってもしかして漢字二文字のタイトルだったりするの」

小泉さんがなにか探るように言った。

「おや、どうしてそれを」

「どうしてもなにも。『熱帯』でしょ。私もその本を読んだことあるからよ。正確には読み終えるまでに無くしてしまったから、途中までしか読んでないんだけど」

それを聞いた千佳さんと坂本くんが「俺も私も」と続いた。

図書委員会の4人が読んだことがあるとあっては、偶然とは思えない。しかも皆、読み終えるまでの途中で『熱帯』を無くしてしまって、結末を知らないのだ。

私たちは覚えている限り、『熱帯』についての答え合わせというか記憶を寄せ集めて話し合い、お互いが同じ本を読んでいるのだと確かめ合った。

結局、『熱帯』がなんなのかという結論は出なかった。何しろ、誰も読み終えていないのだ、朝起きたら、お手洗いに行った隙に、ふと目を離して視線を戻したら、それは無くなっていた。まるで足が生えて逃げてしまったみたいに。

佐山尚一という人物についても謎である。インターネットで検索してもヒットはしない。

「西木もインターネットで小噺を書いてるじゃない。きっと君みたいな人が本を作って、図書室に置いていったんじゃないかな」

いたずらのようなものではないか、と坂本くんが言った。

「そんなことになんの意味があるの」

私は答えた。

「こうやって噂になりたかったんじゃないの」

千佳さんが言った。

「でも、それじゃあ、突然消えてしまう理由にはならないわよ」

小泉さんも言った。

私たちは『熱帯』について議論したけども、それらしい答えに辿り着くことはなかった。

また会う約束をして、それぞれの帰路についた。

◯

駅で電車を待っている時に私は気になって、「『熱帯』 小説」とインターネットで検索をしてみた。他にも同じ体験をした人がいるかも知れないと思ったからだ。

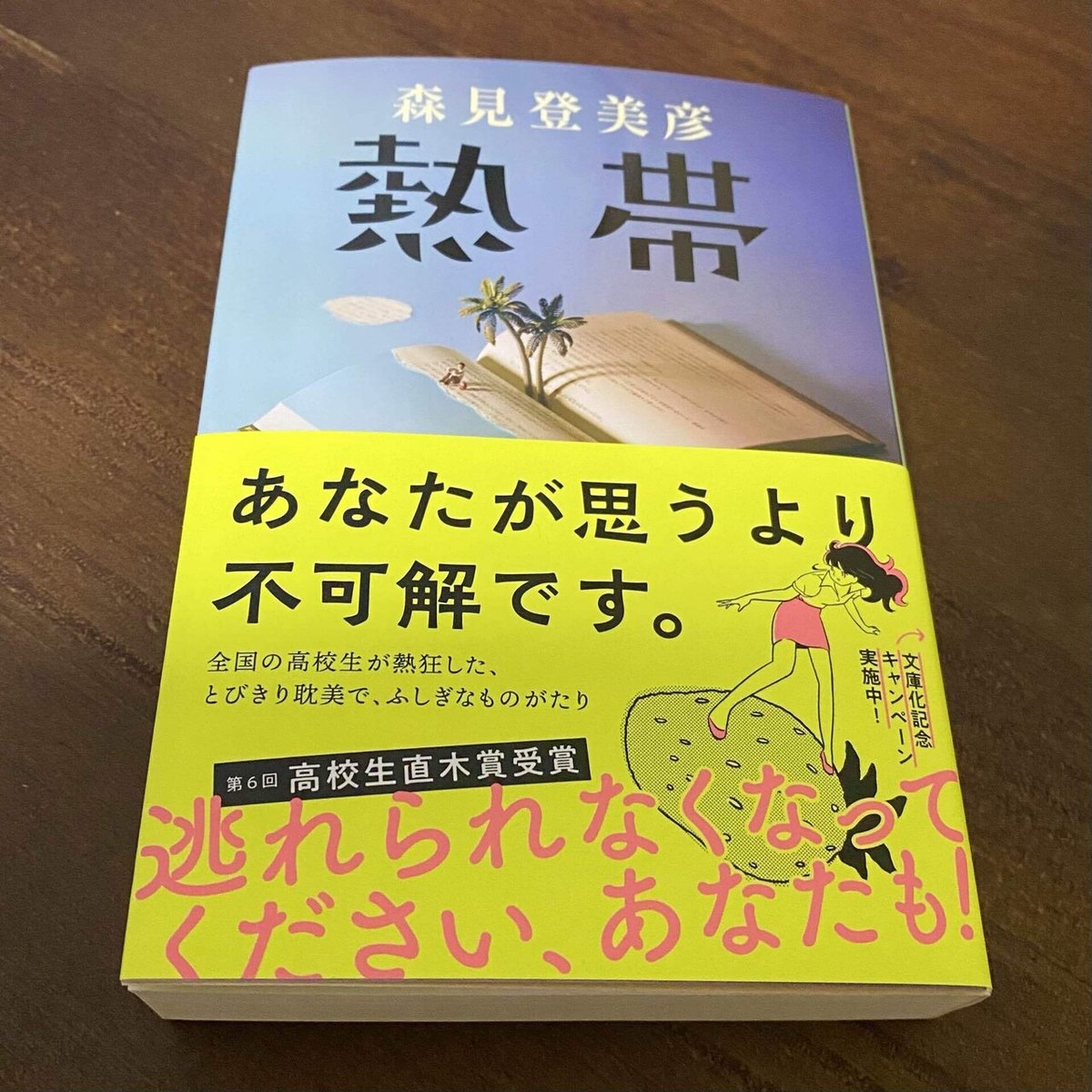

しかし、出てきたのは僕がみた『熱帯』の幾何学模様が描かれたレトロな表紙の本ではなく、とても新そうな本の表紙だった。

以前、同じ検索ワードではそれらしい物がヒットしなかった。今は同じ表紙の本が画像検索結果欄に並んでいる。

見開かれた本の間からヤシの木が生えて、その下でミニチュアの人間が体育座りをしている。背景は淡い青であり、本の孤島に取り残された哀愁を感じた。

最も驚くべきはその表紙に書かれたタイトルが『熱帯』であったことだ。著者は佐山尚一ではなく森見登美彦という名前だった。

どうやらこの『熱帯』は最近発売された小説らしかった。

私は最寄駅に着いてから本屋に寄って、森見登美彦氏によって書かれた『熱帯』を買って帰ったのだった。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?