読書記録⑩ 能の本のあれこれ

わたしが能に興味を持ったのは一昨年のこと。

嵯峨本と同系列の装飾を持つ謡本があることや、本阿弥光悦が謡を趣味としていたこと、俵屋宗達が遺した作品は能の演目と関連があることなどから、取っ付き難い内容ではあるが、宗達の時代を知るために勉強したいと思っていた。

能とはいわゆる能楽の一部であり、室町時代に観阿弥・世阿弥親子が大成した舞台芸術である。能楽は能と狂言で構成され、能はシテという主役を中心に笛、小鼓、大鼓、太鼓、謡の音楽と舞による演出をする。一方、狂言では台詞のやり取りを中心とした笑いを誘う演出を主とする。つまるところミュージカルと漫才である。

わたしは能楽堂に通うようになった。それは映画「犬王」が公開された年で、今思えば能楽界が盛り上がっていた影響もあったのではないかと思う。

能楽の公演は初心者にも優しく、あらすじを丁寧に説明してくれる。中にはパンフレットにあらすじ漫画を掲載したものまである。さらに能の演目は、『平家物語』等の古典を題材としたものでわたしの興味を誘った。それはなぜこれまで通ってこなかったのか!と後悔するほど。

幾度か能楽堂や大ホールの公演に通い、喜多流のシテ方、大島姉弟の「船弁慶」を観た日には静御前と知盛の舞に心を奪われ能楽好きを名乗るようになっていた。

美術館や史跡巡りの行き先に能面の展覧会や謡曲の舞台も含まれるようになり、積んでいた能の本を読んだ。その中の幾つかを紹介する。

梅若家に伝わる江戸時代を中心とした能面・能装束コレクション。カラー図版はA4強のサイズで載っており、装束の柄も詳細に確かめることができる。

わたしが始めに能に面白さを見出したのは、装束や能面である。能も狂言も最小限の道具で表現するのが特徴のひとつ。「能面」と聞いて思い出される女性の面(おもて)は「小面(こおもて)」といい、若い女性を表す。

このように登場人物が身につけるものは鑑賞者に貴重な情報を与えてくれる。装束の柄は性別や年齢だけでなく場所や季節まで表現する。海辺を踊る猩々や壇ノ浦に沈んだ知盛の衣装には波が描かれているのである。

日頃からお世話になっている『日本の美術』の「能装束」と「能狂言面」

こちらでは面の役割や装束の帯に至るまで紹介。図版は古いが情報量が有難い本である。

この「大飛出」という面は菅公(菅原道真)が雷神になった姿と言われている。この姿を観て宗達の代表作を思い出す人がいるのではないかと……

能楽小鼓方大蔵流十六世宗家の大倉源次郎が語り手として能の演目を細かく読み解いていく本。

歴史学的手法やその積み重ねとは別に文学的手法に近い形で読み解かれる背景には、正史には語られない何かがあることを教えてくれる。

特に面白かったのは「国栖(くず)」という演目だ。「国栖」は、天智天皇が権現信仰の賀茂族や国栖族に出会い政権を取った話である。この話は現在でも奈良に伝わっており、少なくとも500年前から歌舞として披露されていることが歌舞に使用される鼓から示唆されている。「国栖」は作者不明であるが、奈良時代から大切に語り継がれてきた歴史だとしたら面白い。

こういった学者でなく、実技のプロの目線から語る話もとても面白い。ただ、著者はYouTubeで日ユ同祖論まで発展させていたので、読み手の判断に任される本ではある。

スペースオフィス

小田幸子監修

能楽好きのユニットによる解説漫画。能楽の細かい知識を可愛いイラストで分かり易く教えてくれるだけでなく、楽しみ方を伝えてくれる本。人気演目の解説もあるので、予習復習に最適。

山内麻衣子監修

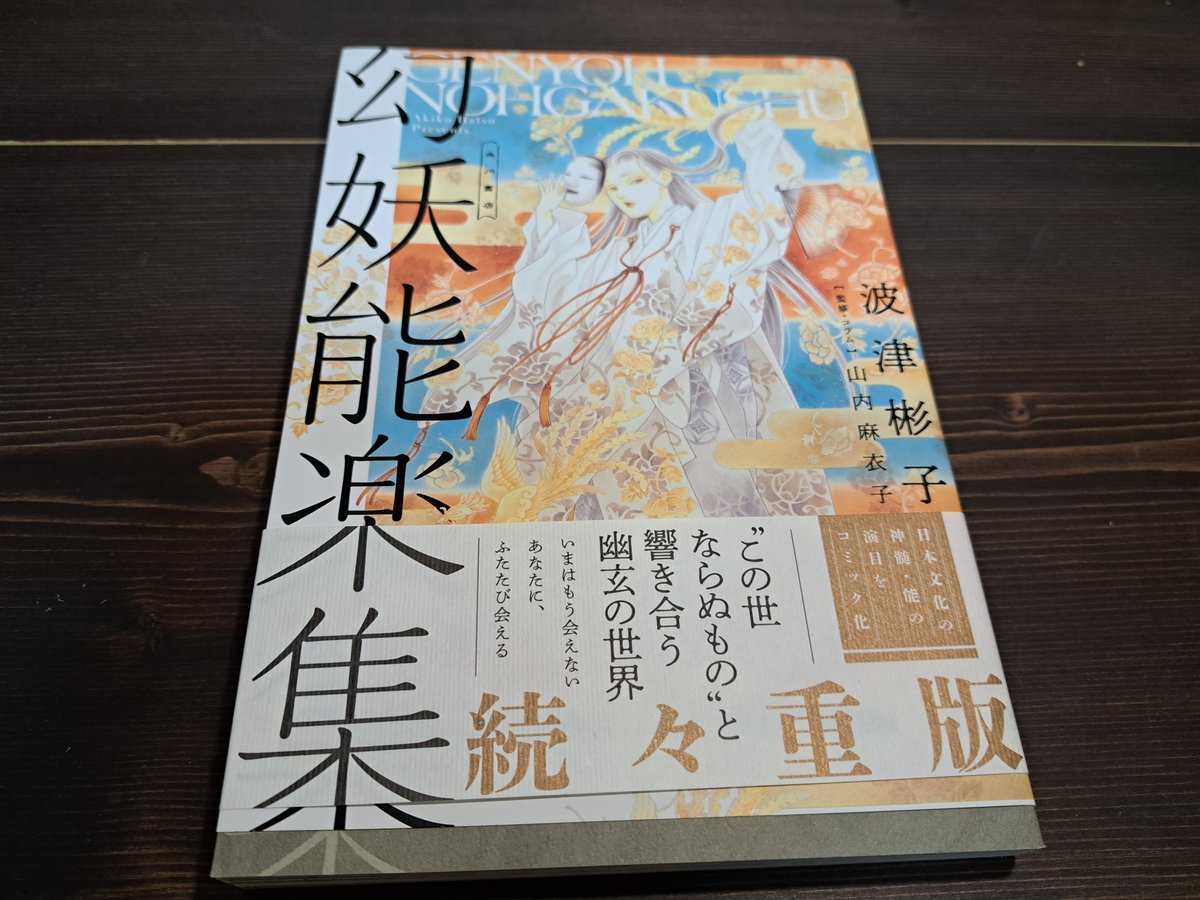

日本で唯一の公立能楽専門の美術館である金沢能楽美術館で購入。「葵上」や「定家」などの人気演目を漫画化。

能はストーリーを最小限の演出で想像の余地を残しながら表現する芸術だが、漫画化することによって視覚的に最大限に表現を楽しむことができる。

波津先生の繊細な絵柄が登場人物の感情の機微を隈無く描くのは、能の演目を贅沢に味わう新たな楽しみ方である。

水野聡訳

次の本。能楽を楽しむための基礎知識はついたかな、と思うので理論的な本への挑戦も考えているところ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?