#05【北インド古典音楽盤文庫2】 偉大なる伝統 / 音楽の巨匠たち

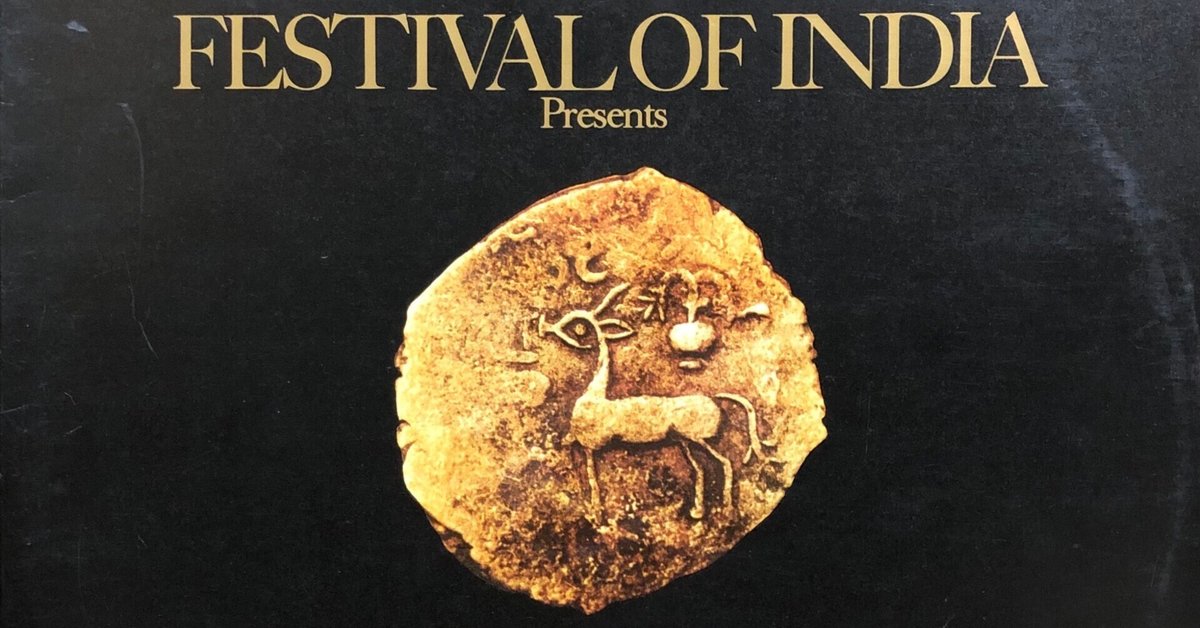

FESTIVAL OF INDIA PRESENTS THE GREAT TRADITION MASTERS OF MUSIC

"フェスティバル オブ インディア"による

偉大なる伝統 / 音楽の巨匠たち

インド古典音楽は、北インド古典音楽(ヒンドゥスターニーミュージック)と、南インド古典音楽(カルナータカミュージック)に大別される。

このレコードは、オールインディアラジオの音源から、北インド古典音楽はSHEILA DHAR氏が、南インド古典音楽はT.S.PARTHASARATHY氏が、それぞれ選んだと書かれている。

1986年に制作されたこの2枚組LPレコードには、音楽家名、ヴォーカル又は楽器名、ラーガ名、録音年代だけの記録で、これ以上の説明書きは付いていない(上の画像参照)。

見開きジャケットの内側は、大胆にも赤土色一色のみ。

オールインディアラジオの膨大な録音の中から、選りすぐったものをわずかLP2枚に収めた。

ラーガ(旋律)の並びは年代順ではなく、あえて異なる音階を使用するラーガを提示し、聴衆者に様々な情感を抱かせるよう選ばれたと思える。

ヴォーカルのみならず器楽も組み入れた、バラエティ豊かなレコードだ。

録音年代を見るとゾーラバイの録音は1911年。「ラーガ ブパーリ」における、みずみずしい朗々たる歌声に驚かされた。

歌と楽器の比率は4対1、圧倒的にヴォーカルが多い。インド古典音楽は、ヴォーカルが重要視されていることが分かる。

そして、私達にも馴染みの深いラヴィ・シャンカール&アリ・アクバル・カーンは、1965年録音の「ラーガ シュリ―」が選ばれていた。

繰り返すが、20世紀半ばになるとLPレコードの流通が盛んになる。

これによりレコードを媒体として、気の遠くなるような長い年月、各ガラナ(流派)の仲間だけで秘密裏に伝えられてきたインド古典音楽が、初めて世界にその姿を現した。

西洋のクラシック音楽と違い、インド古典音楽に譜面はない。

北インド古典音楽は、即興を主とするとはいえ、初めから定まっている主題の旋律(バンディッシュ)はある。また即興演奏をするためには何千回、何万回という音階練習が必要だが、その音階は西洋音楽のドレミファソラシドに相当するサレガマパダニサという名で示される。

だから、譜面に表記することは可能なのだ。

しかし、微分音や、演奏している時点でのインスピレーションや湧き出る想い、自然が醸し出す空気感、それに伴う情感の変化などは譜面に表すことはできない。その時に得た一回生の音楽を重視せよという意味合いもあるだろう。

また、流派の中だけに伝えられたものを外部に漏出するのを防ぐためとも考えられる。

譜面に残さないからこそ歌い続ける。歌い続ける事が、ラーガの世界に入り込むのに一番近道であるし、見たことのない美しい景色や、新たな感覚に導かれる喜びを得られるのではないだろうか。

なによりも彼らは、絶対というものはないことを知っていた。

それ故、当時の録音データを収めたインド古典音楽のレコードは貴重であり、題名が示す通り「GREAT TRADITION:偉大なる伝統」なのだと、強く思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?