趣味は「映画と読書と音楽」と言っても良いですか? vol.302 読書 佐渡島庸平「観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか 」

こんにちは、カメラマンの稲垣です。

今日は読書 佐渡島庸平さんの「観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか 」についてです。

「宇宙兄弟」「ドラゴン桜」を生み出した編集者佐渡島さんが「いいクリエイターの条件」として重視する力は「観察力」だと。

一応クリエイターの端くれで、かつ見ることが仕事の自分にはぴったりの本。

とっても興味深く読みました。

ただその観察力には必ずバイアスがかかる。いかに客観的に見れるか。

普段自分も撮影対象の情報はなるべく入れずに、その場で感じたまま撮ろうと思っているのが、偶然にも一致したのはなんだか嬉しくなりました。

モヤモヤしたものを言語化することによって、より観察力の解像度が高まるのは納得。

このnoteで書いていることも実は少し観察力に役に立っているのか?

そして仮説を立てて、物事とのズレを認識し、また更新しそれを繰り返す。

全ての学びは真似から始まると。

最後に観察は愛だと。まあ好きになるとよく見てよく気づきずっと見れますものね。

ただ愛は盲目なのもあるので、客観性も忘れないように。

この考えを写真にもぜひ持ち込みたい。

偏見のない客観的な目で世の中を見てみたい。もちろん愛のある目で。

・

ただあらゆるクリエイティブなことの最初のドミノの一枚が観察力なのは分かったが、もう一つ思い出してみるためにあっと思った場所を抜き出してみる。

自分とニュートンを比較しようという考えが怠慢かもしれないが、僕らを決定的に隔てるものは何か。どちらも所詮、人間。ちょっとした差が、大きな差を生み出しているだけだ。そして、それを「観察力」の差だと考えるようになった。

P.4

僕はクリエイターを発掘し、育成する仕事をしていて、「いいクリエイターの条件はなんですか?」という質問をよく受ける。そのたびに「観察力」と答えている。人生は長い。インプットの質が良ければ、最終的にアウトプットの質が良くなる。インプットの質を高めるのが「観察力」だ。

P.5

いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。

一方、悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、分かった状態になり、仮説の更新が止まる。

P.19

アインシュタインの有名な言葉に「常識とは、あなたが18歳までに身につけた偏見の塊である」というものがある。まさに「常識、偏見」が、観察を阻む者の代表だ。

P.30

観察力が鍛えられてくるとインプットの質が上がる。特別な努力をしなくても、日常的に質の高い情報がどんどん蓄積される。そしてインプットが溜まってくると身についてくるが、俗にいう「感性」と呼ばれるものだ。感性が上がると、今度は気づくことの質と量も圧倒的に増える。アウトプットの質も上がってくる、この軌道に乗りさえすれば、指数関数的に成長していくのみだ。

P.45

西洋でも東洋でも、大胆な仮説があり、その仮説をもとに世界が観察された。様々な観察が起きたおかげで、仮説がアップデートされた。ニュートンの万有引力の法則も同じだ。

たくさんの情報と道具が現代社会にはあふれている。そういうものを全て一度手放し、仮説だけを武器にする。それが観察力を磨く方法だ。

P.55

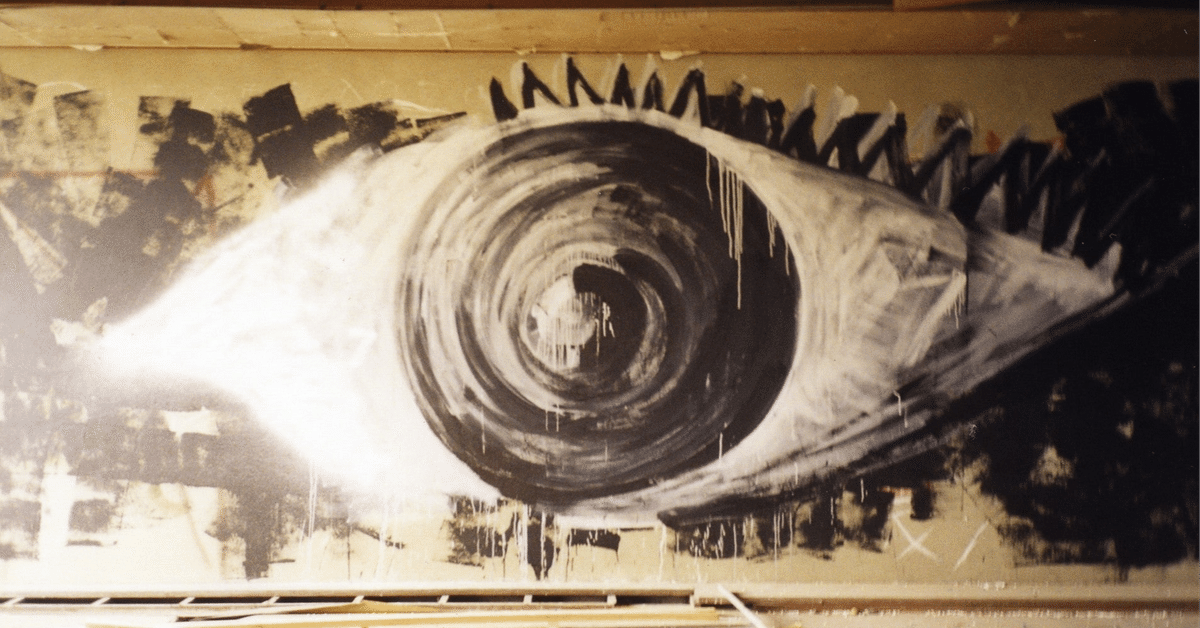

絵を観るとは「絵を観て、動いた自分の心を観察し、その心の変化を生み出した絵のあり方を作者の意図に思いを巡らす」という行為だと僕は考えているが、そんなことは到底ほとんどの人はできるようにはならない。

P.56

まずは見たものを「ちゃんと言葉にする」ことだ。

仮説とは、頭の中にあるモヤモヤしたものが、やっと言葉になったものだ、と言うこともできる。だから、あえて言葉にしてみる。

仮説は言葉から始まる。そして、僕は言葉の力を信じている。

P.57

なお、ここで求められるのは主観的な感想を排すること。できるだけ客観的に、事実をだけを説明することだ。事実と自分の感想を分ける練習は、観察力を鍛える上で重要だ。自分の解釈、感想を、事実と思ってしまうと、観察は止まる。そしてその勘違いは、かなり起きやすい。

美術館を訪れる人が一枚の絵にかける時間は平均17秒だそうだ。

「見る」だけだとその絵の中に詰め込まれた、多くの情報をつかむことなく、「わかったつもり」になってしまう。

P.61

そもそも人の記憶とは、妄想と変わらないくらいにいい加減なものだと思ったほうがいい。人は「その場で見たから、覚えている」と考えがちだが、実際に正く見ていたかはわからない。記憶は、保存しているうちから歪んでいく。

そこで、統計データがあるものはデータに当たるのだ。

P.87

繰り返しになるが、優れた仕事に必要なことは、ホームランではない。当たり前を積み重ねることだ。だから、突飛なアイディアを思いつくよりも、基本を身につけることが、一番重要だ。

どんなフェーズにいる人も、まずは「真似る」。

P.75

実際にやってみるとわかることだが、一流の人をいざ真似ようとしても簡単には真似することはできない。

そして自分には何が足りないのかもわからない。

そんな絶望から「真似る」は始まる。

真似ないというのは、自分の「できない」に向かい合わなくてもいいやり方だ。

P.76

ある程度、型を暗記して、自然に使えるようになり、解像度が高くなると、仕種や所作にも自分なりに考えが及ぶようになる。自分の考えや好き嫌いを排して始めた「真似る」行為から、自然と、自分の欲望や関心が湧き上がってくる。これはディスクリプションでも同じだろう。全てを言語化しようと試みる中で「ここが重要だな」と思えるところが自然と見えてくる。

こうした型を更新したときに現れたものこそが、「オリジナリティ」だ。

P.80

オリジナリティとは、型がないのではない。

型と型を組み合わせるときに生まれる。

いかに遠い型と型を組み合わせるかが革新を生み出す。

「だから革新は、辺境から生まれる」と言われるのだ。

P.82

早逝してしまった瀧本哲史さんから、こんなことを言われた。

「「起きていることは全て正しい」と思うことは大切ですよ」

正くないと思わせているのは、自分のこだわりでしかないと気づかされた。

その状況をすっと受け入れ、次にどうするか、考えることができるようになった。

ネガティブバイアスを使って、不安になることをたくさん想像して、事前の準備はしっかりしておく、そして、本番では「予想外のことが起きるのは正しいこと。そういうものだ」と思い、その瞬間を楽しみようにしている。想像通りいかないことを楽しめるようになると、行動することが怖くなくなる。

P.115

「彼はこんな人だ」と言わずに、「二月に彼はこんな人だった」と言うことがとても重要です。なぜなら、その年の終わりには、まったく違っているかもしれないからです。

重要なのは、自分の先入観や固定観念、意見ではなく、いつも溌剌とした心を持って他の人間に会うことです。

P.125

妖精や妖怪、お化けを考えだした人、いや、それを生み出した人類全体の叡智のすごさに僕は感動する。もしも、起きている問題が、妖精のせいであれば、個人を責める必要がなくなる。集団全体の気持ちが、個人の人格へと執着するのを防ぐ。代わりに、妖精の気持ちを鎮めるために儀式が必要になるのだ。儀式をしながら、仕組みの改善を試していく。

妖精は、昔の人が、無知だから信じてしまった迷信ではない。対立を生み出すことなく、バイアスから自分たちを守る。人間ならではの知恵なのではないか。

P.137

不安は、自分でもとらえきれない、わからないものに対して注意が向いている状態と言える。であれば「わからないものが何か」をはっきりさせれば不安は消える。

P.162

関係性こそがその人の本質であり、中心はないと考え、世の中を観察する。

関係性に注目すると、個人とは、確固としたものではなく、すごくあいまいアメーバのように揺れ動くものになる。関係性が変わると個人の在り方も変わる。

P.179

僕たちは、意識していることしか思考できないので、無意識の力を低く見積りがちだ。だが反応のかなりの多くは無意識に行われている。それどころか、どうやって無意識で行い、習慣に組み込んでしまえるかという努力を、僕たちは普段している。

P.191

できるだけ無意識で動きたいというのが人の本能なのだ。本能は、人が無意識の自動操縦で生きられるように導いている。

観察とは、それらの無意識で行なっている行為を、すべて意識下にあげること。

つまり観察とは、本能に抗おうとする行為だ。

P.193

ネットにより知っていることの価値が下がり、同時にわかることの価値も下がった。あいまいな状態、わからない状態で、どう思考し、行動するのかの価値が、相対的に上がってきている。

「18歳の君たちは、世の中でもっとも保守的です。教科書に書いてある「わかったこと」ばかり頭に詰め込んでいる。でも、革新的なことを考えるには「わからないこと」を学び続けないといけない。大学とは、わかったことを教える場ではなく、わからないことを一緒に学ぶ場です」

P.204

相手のために、何をするか、できるかではく、相手のためにどう「いる」か。

いることについて考えていると「いる」の中に始まりも終わりもないことに気づく。「いる」という状態があるだけだ。

正解正義の中にいると、過去と未来にこだわる。

それを手放し、あいまいさを受け入れると、今だけになる。

すると、自然と今に集中できることができる。

P212

・

たくさんのヒントを得たと思います。

クリエイティブには観察力がいかに大事か。

仮説を作って物事を客観的にみる。

この言葉はあまりピンとこないが

まずは真似ること、物事を言語化することをやってみたいと思います。

そしてなるべくバイアスを取り除く。

今日はここまで。

漫画家には、「1日1ページ漫画を描く」課題を出しています。観察力というと、ものをじっくり見てインプットするというイメージになりがちです。でも、毎日漫画でアウトプットをしていると、昨日はこんなアウトプットだったから今日はこうしたいなと改善していく。自然とインプットの質も上がっていく。みんな良いインプットをできたらアウトプットしようと思うんだけど、アウトプットを習慣化して、小さく何回もやることを習慣づけていると自然と観察力が上がっていくんです。

/佐渡島庸平