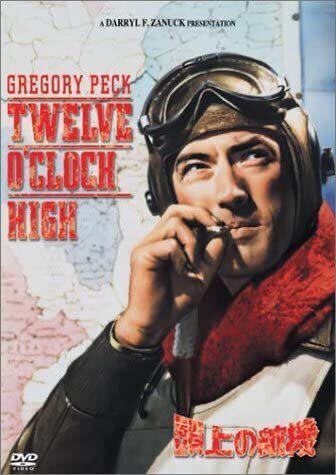

趣味は「映画と読書と音楽」と言っても良いですか? vol.103 映画 ヘンリー・キング「頭上の敵機」

こんにちは、カメラマンの稲垣です。

今日は映画 ヘンリー・キングの「頭上の敵機」(1949/米)についてです。

第二次世界大戦の対ドイツ戦線でアメリカ空軍の活躍を描いた戦争映画。

空中戦のシーンは実際の戦争中の記録フィルムを使っていて、妙にリアリティがある。

ただ、ドンパチする戦争映画ではなく、戦争での組織論やマネージメントやリーダーシップ論についてスポットが当たっているので、少しそこは他の戦争映画と比べて異色かもしれない。

ドイツを空爆する爆撃機がメインなので、その様子が細かく描かれている。

爆撃機の映画は「メンフィス・ベル」がありました。

戦闘機の攻撃に弱く、撃たれて火を噴い落ちていく恐怖はたまりませんね。

・

物語は、第二次世界大戦中、イギリスを拠点としてドイツへ爆撃していたアメリカ軍は、敵の対空砲火と戦闘機による被害が甚大になり、作戦がなかなか進まなかった。

今の航空司令官の大佐はとても人格者で部下からの信頼も厚い。

爆撃精度を上げるために低空からの作戦も部下のためを思い拒否する。

友人同士であるその大佐と主人公の准将グレゴリー・ペックは意見の食い違いでぶつかる。

軍のトップの少将は主人公の進言を取り入れ、その大佐を解任してグレゴリー・ペックを司令官に。

彼は、まず緩んだ軍の規律を厳しくする。命令に従わないものは位を降格させ、食堂でのお酒は禁止、そして徹底的に訓練で絞ることをする。

軍隊の部下たちから嫌われるようになり、腕の良い操縦士が転属願いを出すほどに。

それでもお役所仕事だと転属願いを遅らせ、グレゴリー・ペック自ら爆撃機に乗り込み、悪天候の中作戦に成功する。

訓練の賜物で次第に作戦は成功するようになり、部下たちも彼に対する態度が変わり始める。彼もまた厳しく接していた規律を少しづつ緩くする。

だが爆撃がドイツ深部になるほど、ドイツ軍の攻撃も厳しくなり、優秀な搭乗員が次々と失われていった。

最も危険で大切な作戦のとき、グレゴリー・ペックは体がいう事を聞かなく飛行機に乗り込めず、爆撃隊は主人公抜きで作戦へ飛び立った。

爆撃隊が帰還するまで無線からの状況を聞きながら、グレゴリー・ペックは精神を病んで話しかけても反応できず全く体が動かなくなってしまった。

・

単なる戦争映画ではなく、戦争の中でのリーダーシップについて描かれる物語。

部下を思い甘くするか、厳しく接っして作戦第一にするか。

現代のリーダーシップやマネージメントを考えるにとても勉強になる題材ですね。

この映画では厳しくして作戦は成功するが、精神的に参ってしまう。

特に昨今パワハラなどブラックな働き方が問題になっているので、例え成功してもグレゴリー・ペックのような考え方は受けいられるでしょうか。

この映画はちゃんと答えを出さないところが、いろいろと考える余地を与えてくれますね。

戦闘シーンは実際の戦争の記録フィルムを使ったリアリティと、司令部内のリーダーの苦悩、部下たちの成長の人間ドラマが、この映画も見どころ。

原題の「TWELVE O’CLOCK HIGH」は12時の方角で上の方に敵機がいるという意味。

B-17は機首正面が弱点だったと言われていてこの方角からドイツの戦闘機は攻撃することが多かったそうです。

印象的なのは爆撃機B-17に乗り込む時、飛行機の腹に入口の穴が空いていて、両手で懸垂するようにして、脚から体を入れて乗り込むところ。

今日はここまで。

運は信じない、問題は何か突き止めろ!

/「頭上の敵機」より