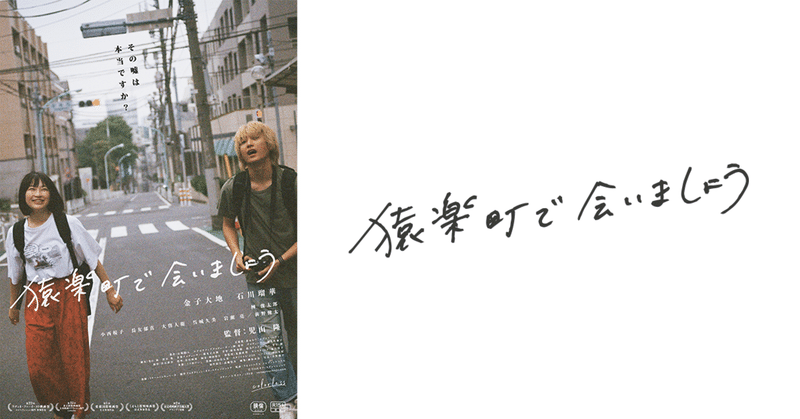

グロテスクなブーメランと、ぼくたちの人生と、その後が気になるプロローグ 『猿楽町で会いましょう』

映画『猿楽町で会いましょう』の感想をTwitterで見る限り、「きつい。傑作」「みんなクズ。傑作」「尾を引く。傑作」「地獄。傑作」ばかりで、かなりしんどそう。

しかも、長野相生座ロキシーの上映は明日まで。うう…観るか…見逃したら後悔しそう…でも今弱ってるから怖い。

…とビクビクしながら、映画『猿楽町で会いましょう』を観てきました。

誤解を恐れずに言えば、すごーく普通の映画でした。いや、違う。映画内ではすごく普通の出来事が起きていました。「だから価値がない」とはならないのがこの映画の肝だな…と思いました。

「いや!悲惨でしょ」とも言えるし、「よくある話じゃん」とも言える。「すっごくリアル。グサグサきた」と言う人がいてもいいし、「リアルだけど何?」という人がいてもいい。受け手によってどちらにも取れるのがこの映画の特徴だと思います。

ぼくは「あー。こういうことあったなあ」「こういう人いたなあ。そのまんまだなあ」「あの時はすっごく辛かったけど、今はもう平気になったなあ」と思いながら観ていました。

つまり、ぼくたちの人生で起こりうることが描かれていて、それってすごく普通なことです。

もちろん、悲しいことや辛いことも起こるけれど、それはぼくたちの人生で起こりうることに収斂される。

主人公の女の子も「何者かになりたい症候群」の肥大と悲しみと捉えることもできるけど、それだって青年時代のよくある話と収斂できてしまう。(よくよく考えると、彼女は特に何も失っておらず、むしろ「何も獲得していない」ことが欠落としては大きい。何かを失うためには何かを持っていなければならないが、失うものすら獲得できていないというこの逆説)

何を言いたいかというと、この映画はぼくたちの人生の普通の側面を描いているのですが、それを観て「きつい」「みんなクズ」「尾を引く」「地獄」といった感想が生まれるのだとしたら、それはぼくたちの人生がその側面を持つことと同義だと思います。

つまり、この映画がしんどいのは、そもそもぼくたちの世界がグロテスクなのであって。ぼくたちはその中を生きているし、あまり例外もない。

「きつい」「みんなクズ」「尾を引く」「地獄」といった感想がブーメランのように全部自分たちに跳ね返ってくる。その点において秀逸な映画なんだろうなあ…と思いました。

ぼくは「傑作!」とまでは行きませんでしたが、立派な映画だと思います。やりたいことにチャレンジしている。20代のときに観たら、ズタズタにされてたかもしれません。

多分、この映画が持つ循環的な機能がすごくて、観る人によって響き方が全然違う映画だと思います。循環ゆえの行き詰まり感。何処にも行けなさ。同じことの繰り返し。響く人にはすごく響く。はず。(ぼくはそう思えなくなってしまったのですが)

ぼくはもう40代半ばになってしまったので、その「どうしようもなさ」からスタートだと知ってしまっているからかもしれません。『ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論』という本がとても面白いのですが、そこで読書猿さんが語られていたことにぼくは近い。

ヒトとしての成熟が、「自分はきっと何者かになれるはず」と無根拠に信じていなければやってられない思春期を抜け出し、「自分は確かに何者にもなれないのだ」という事実を受け入れるところから始まるように(地に足のついた努力はここから始まる)、書き手として立つことは「自分はいつかすばらしい何かを書く(書ける)はず」という妄執から覚め、「これはまったく満足のいくものではないが、私は今ここでこの文章を最後まで書くのだ」と引き受けるところから始まる。(読書猿)

「自分は確かに何者にもなれないのだ」という事実を受け入れるところから始まる

これはぼくにとってはとても腑に落ちる経験談ですが、世代や人によって「はあ?わけわかんない」と言われても、まあ仕方がないとも思っています。

だから、ぼくにとっては主人公のユカの「その後」の方が気になる。そちらの方が人生本番だと思っているから。この映画でユカに起きていることはプロローグに近い。むしろ、「ここからどう始めるのか」にぼくは興味がある。ぼくにとってはそういう映画でした。20代の方の感想を聞きたい映画でもあります。

あと、嫌なロクデナシ役を好演した前野健太がとても良かった。しみじみと嫌な奴だったなあ。

エンドロールで使われた春ねむり『セブンス・ヘブン』もカッコよかったです。

『ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論』

* * * * * * *

稲田英資について

株式会社JBNで戦略策定とWebマーケティング支援を担当しています。

BtoB企業の成果に貢献するWeb活用について、Twitterで日々ツイートしていますので、よかったらご覧ください。

Web制作/Webマーケティングについて

Web制作とWebマーケティングについてまとめています。よかったらご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?