体験作家の企画術

はじめに

およそ2年前、こんな記事を書きました。

上記の記事では「企画」全体の構造を俯瞰して、それぞれの要素について自分の考え方を書いてみたものです。

さて、たった2年で恐ろしく変貌してしまったエンターテイメント業界です。VUCAと呼ばれて久しい時代ですが、自然の摂理の不確実さを存分に味わっている現代です。

”体験作家”は現実と虚構を織り交ぜて、まさにその不確実さをエンターテイメントする”ことの起こし方”をします。このノウハウは、もしかしたら今だからこそ共有する意味があるのではと思い立ち、企画術第二弾として筆を取ります。内容としては体験作りの中上級者向けです。

*なるべく平易な言葉使いを意識して書いていますが、どうしても分かりづらい概念が時折出現します。ですので、こちらも時折下記のような猫の画像を出現させます。ただでさえ呼吸がしづらい時代ですので、猫が見えたら1度深呼吸をして脳に酸素を送りましょう。全集中 猫の呼吸。*

体験作家とは何か

未だ来ぬ世界の物語を小説として書いて、体験に編集して共有する仕事の名前をそう呼んでいます。作家+イベンターのようなもの、というと平たくしすぎなのですが、そんな感覚です。

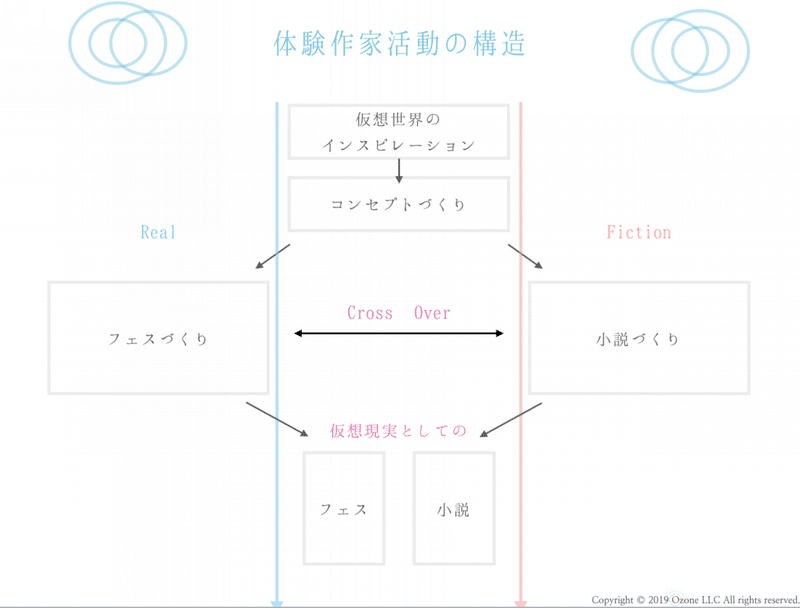

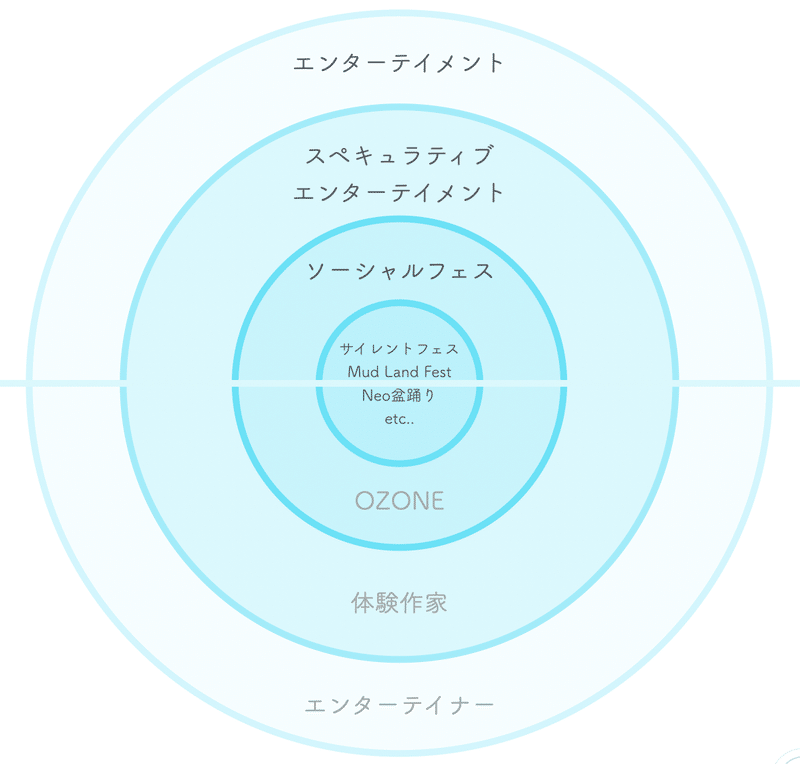

図にするとこんな感じです。図ではアウトプットがフェスと小説になってますが、今ではフェスだけでなくイマーシブシアター(没入型演劇)や儀式、オンラインでの映像配信など、幅を広げています。

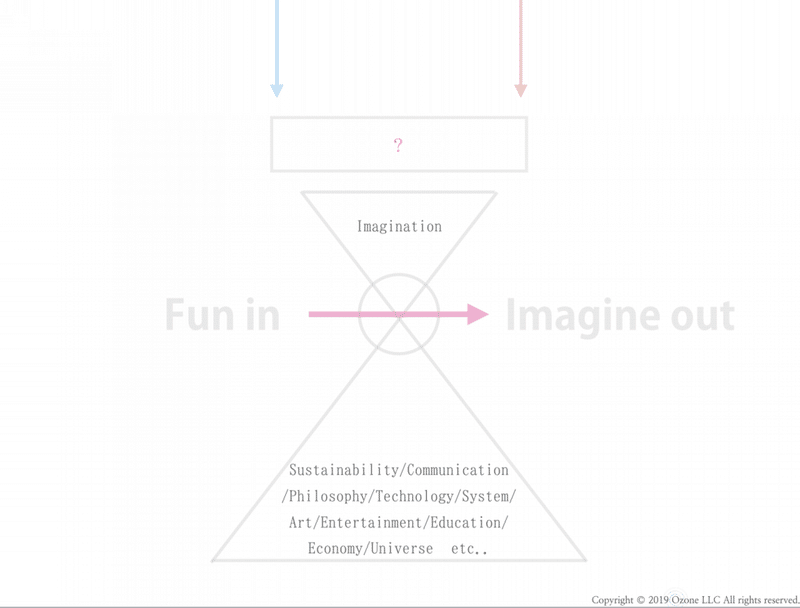

2枚目の図で「Fun in→Imagine out.」とあるように作品の目的は「最大多数の最大想像」にあります。課題を解決するためではなく、問うために全体の設計をします。重要なのはただ問うだけでなく身体体験を通して、愉しく問うことです。(頭ではなく身体に問うのです)

なぜ問いなのか?というと個人的に最も楽しいエンターテイメントは”未知”だと思うから共に楽しみたいのと、マクロで見ると想像力は人類文明の土壌で、問いはその肥料のようなものです。出来るだけ長くこの種族が続いていくためには他の種族との共生が必要で、自分以外の物事や今ここでない世界の可能性に関わることが大切だろうなと考えると、訝しむことと、慈しむことを問いという運動エネルギーで反復させていく、そのバイオリズムが運用されやすくなるカルチャーの実施検証が今できることだなぁと思ったからです。

問いのための設計や考え方のことをデザインの世界では「スペキュラティブデザイン(投機的意匠)」と呼んだりしますが、体験作家のつくる作品もその亜種として捉えていただいて良いかと思います。

ただし作品の形は製品でも絵でもなく”体験”という刹那的なものにまで狭まるので、その様式を「スペキュラティブエンターテイメント」と名付けることにしました。

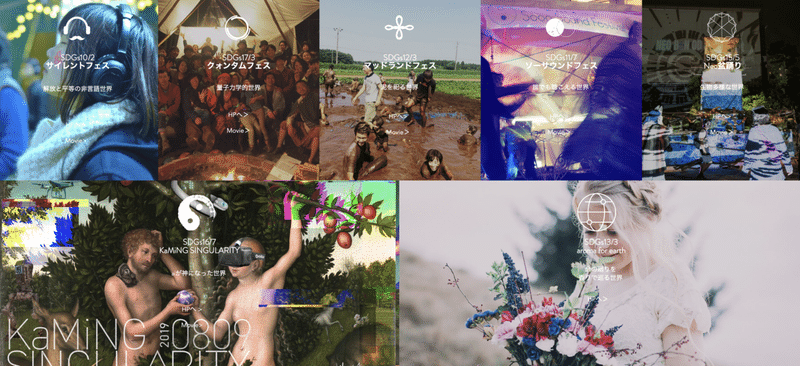

そして、そのスペキュラティブエンターテイメントというカテゴリー上で”SDGsそれぞれのゴールが終わった後の世界を表現するフェスづくりプロジェクト”「ソーシャルフェス®︎」というものをOZONEという僕の法人格で企画制作しています。

(ちょっと分かりづらいですが”体験作家”は役割の名前、”スペキュラティブエンターテイメント”はコンテンツ様式の名前、”ソーシャルフェス®︎”はプロジェクト名です)

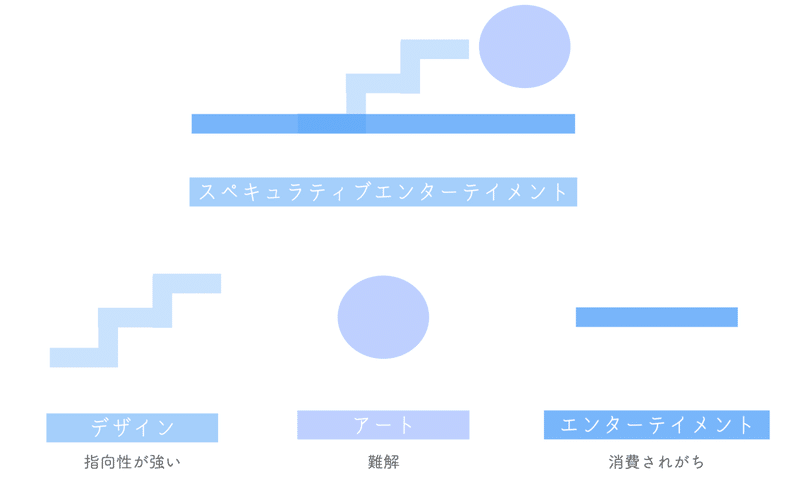

スペキュラティブエンターテイメントの中身を大雑把に分けると「エンターテイメント」「デザイン」「アート」の3つを用いています。

エンターテイメントだけでは次に繋がらず消費されがち、デザインだけでは指向性を持ちすぎてしまう、アートだけでは難解すぎるので、エンターテイメント的な大衆性を入り口にデザイン的な導線を設計することでアート的な問いへ着地していくような構造をつくります。

既存のエンターテイメントを「What / Doing」だとするならスペキュラティブエンターテイメントは「Why / Being」と言えます。こちらが狙った楽しさに導けた数ではなく、どれだけの個々人の内に愉しさが発見されたかがKPIとなります。Excitingでも、Educationでもなく、Eurekaを狙ってつくるのです。(既存の批判ではなく多様性としてのスタンスであることは誤解なきよう・・・)

体験作家の特徴的な点は「スペキュラティブエンターテイメント(リアル)」と「小説(フィクション)」を同時に企画制作し、現実と虚構を互いに影響させあいながら2つの作品を完成させ、両者の関係が曖昧になる身体感覚(問い)を共有することにあります。

また小説を書くことは体験作家自身が、まだ発見できていない本質的なコンセプトに辿り着く為の機会創出の役割もあります。小説は、言葉を用いながら言葉では届かない世界を旅するものです。物語を書くという有機的な行いが導いてくれる深淵が、体験の奥深さとなってゆくのです。

問いとエンターテイメントというとリアル謎解きゲーム系のコンテンツと誤解されることもありますが、用意された謎を解くのではなく、日常の、あるいは自分自身という謎を発見することに大きな違いがあります。仮想未来が描かれた現実の空間で来場者自身が世界を仮装し、振舞い、共同主観幻想によって別レイヤーの世界を出現させてから始まるので、非日常というより、多元世界の日常なのです。

さて、今回はHow to記事なので、Whatの紹介は一旦ここまでにして、実際の事例を用いながら創作の流れを追っていこうと思います。多分まだいまいちアウトプットの明瞭度が低い状態にあると思うのですが、これから実際の流れを見てもらうと具体的なイメージが湧いてくるはずです。

事例作品の紹介

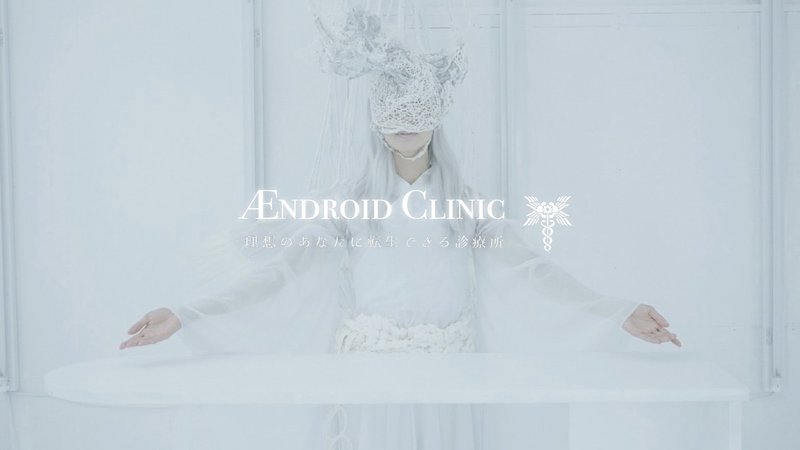

今回は「Ændroid Clinic」という直近でつくっていた企画を例にしていきます。まず簡単に企画の紹介をすると、これは”2058年、理想の自分に転生できるようになった世界”を描いているイマーシブシアター作品です。

タイトルの通り「アンドロイドクリニック」という仮想の病院に来院していただき、転生することができる体験です。そこでは理想の容姿、寿命、性格、才能、キャリア、全てを叶える思うがままに設計し、アンドロイドとして来世に転生することができます。

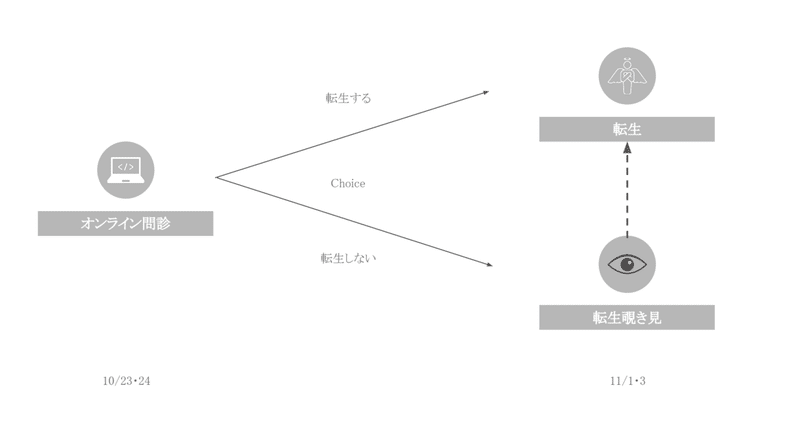

体験の流れとしては、上図のように二段階に分かれています。まず初めにオンライン上で参加者に問診を行い、理想の来世を設計します。そして実際にその来世に転生したいと思う方はリアル空間につくったアンドロイドクリニックへご来院いただき、まだ転生したくはないけど覗き見したいという方はオンラインから覗き見コンテンツを視聴できる、というのがざっくりとした全体の構造です。

ここから企画の完成に至るまでプロセスを1つずつ追いながら、より細かい全体の設計を覗いていきます。

①着想-ニュートリノを捉える方法-

まずは何せ着想です。これは課題の発見でも良いし、つくりたい世界のイメージでもいいし、何かしら自身の内なる欲求に触れるインスピレーションと出会うこと、そのご縁から企画がはじまっていきます。

この箇所においては前回の記事で自分がいいこと言っているので、下記にてそのまま引用します。

”企画を考え始める時、まずは企画の種となる情報を集めたり、有識者で集まってブレストをしたりするかと思いますが、アイディアで大事なのはDoよりむしろBeだと思っています。上図のようにある程度の知識と経験がアイディアを考える人の脳に蓄積されてるのは前提として。

というのも質はともかくアイディアがでないという人はほとんどいないはずで、日常のなかで気軽にアイディアを発信できる機会がどれだけあるかとか、知識や体験を情報として蓄積できてるかとか、受け取れる体の状態にいるかとか、生み出すというより、貰い受け、取っておくもののように思います。

ひらめき(直感、インスピレーション)とはその意味のとおり、閃く瞬間でしかなく、0,00001秒くらいは誰の元にも訪れます。それを見逃さずに、受け取れる状態でいることが大事です。そのためには情報は情報として、そこに脳を固執させずにふんわりと思い浮かべ、体の力は抜いておき、落ちてきたらキャッチします。アイディアとはその瞬発力なのです。

実際に自分がこのフェーズで何をしてるかっていうと、自然のある場所を散歩してただぼーっとしてたり、着心地のいい服を着たり、気分の落ち着くハーブティーを飲んだり、ただそれくらいです。

アイディアを手にする瞬間は寝る前や、夢の中が多くて、無意識的な状態に近い方が「これだ!」と思うものに近づけることがで多いです。手中に収めたら、忘れないようにすぐメモ or ツイートします。Twitterは文字数制限があるので、アイディアを整理しながらまとめられる&フィードバックの可能性もあるのでおすすめです。

どうして自然のある場所に行くかというと、人間はほぼ環境の奴隷なので、周りに多くの人がいるとどうしても俗っぽいというか、誰もが思いつくものになりがちです。(時としてそういうアイディアが必要な時もありますが)。生命として大先輩な樹木や土に近いほうが、より本質的な気づきを得られます。

また、マインドマップやフレームワークを使っていきなり文字(概念)に落とし込んでしまうと、まだ概念化すらされていない何かと出会う機会を逃してしまいます。直感とは、瞬間的に未来に触れることであって、そのチャンスは蔑ろにできません。自意識こそ最も疑わしいものだと訝しみ、その範疇を超えたアイディアを受け取りましょう。”

補足として「これだ!」と思うものとはどんなものなのかというと、おおよそ良い企画というのは下記の3つがある企画です。

ここから先は

「こんな未来あったらどう?」という問いをフェスティバルを使ってつくってます。サポートいただけるとまた1つ未知の体験を、未踏の体感を、つくれる時間が生まれます。あとシンプルに嬉しいです。