ハイズオン省での新型コロナ感染拡大の特徴は何か?(2021年2月21日午前現在)

2020年3-4月はハノイ、ホーチミンなど全国各地で、そして7-8月にはダナンでの感染拡大を経験したベトナム。昨年12月にもホーチミンで多少感染者数が増えましたが、それら以外の期間は、徹底した感染者の行動追跡と隔離、厳格な水際対策で新型コロナウイルス感染症の拡大を防いできました。そのやり方はどの国でも真似できるものではない強権的なものもありましたが、成果は国内外からの賞賛を浴びる素晴らしい抑え込みぶりで、筆者もハノイで生活していて不安を覚えない時期が続きました。

ハイズオン省発、第4波の衝撃

2021年に入り、旧暦のテト正月を間近に控え、街の人々の気持ちがウキウキしてきたその頃、第4波はやってきました。そのきっかけは、日本にやってきたハイズオン省(Hải Dương)からの女性でした。この女性は日本での検疫で陽性が確認され、しかも感染力が強いとされる変異種であったことから、日本の水際対策のレベルはすぐに強化されました。

ベトナム保健省は今朝二人の新型コロナウイルスの市中感染を発表。一人はハイズオン省(既に報道もあった日本で陽性が判明した女性と接触あり)、もう一人はクアンニン省。これで55日間続いた国内での市中感染ゼロの状態は途絶えることに。https://t.co/S1Q98iVu2h

— 今井淳一@ハノイ (@imajun) January 28, 2021

55日間続いていた市中感染ゼロから、1月28日だけでいきなり88人の市中感染者が発表され、それまでの安全・安心ムードは一変します。首都ハノイにとってもすぐ近くのハイズオン省(下地図参照)。当時ハノイで開催中だった5年に一度の最重要政治イベント、ベトナム共産党大会ですら、一日切り上げて終了するなど、緊張感が一気に高まります。

以後はハイズオン省始めハノイ、クアンニン、ハイフォン、ホーチミン等々、各地で日々「緊急通達」「緊急指示」が発出され、休校、営業停止、突然の隔離、検査など、目まぐるしく生活が一変する、まるで2020年初春のような日々が、テト正月前から今まで続いています。(この辺りの経過はツイッターで色々書かせて頂いておりますので、ここでは繰り返しません。)日系企業工場も多くある地域での感染拡大で、日本人の生活、日本企業の経営に与える影響もまた大きいものになっています。

結局現状どうなっているのか?

今回感染拡大の波が始まって3週間余り、現状はどうなっているのでしょうか?もちろん、ホーチミン市、クアンニン省でも感染者は発生し、そしてハノイ市では日本人にも感染者が出るなど影響は地理的に広がっています。ただ総じていえば、ほとんどの感染者はハイズオン省から出ています。

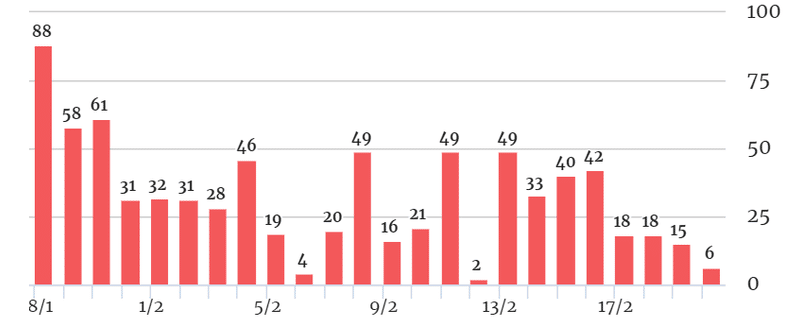

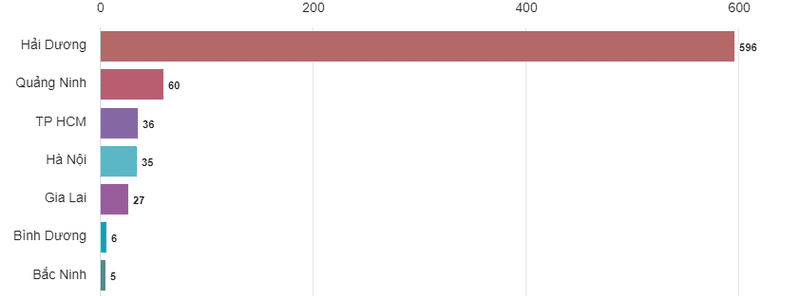

上の棒グラフは1月28日から2月20日までの新規感染者数累計ですが、感染者数は総計776人、内596人はハイズオン省から出ており、その集中ぶりが際立っています。或いは、テト正月期間中に更に地理的な感染範囲が広がるかとも懸念されていますが、今のところはハイズオン省内に抑え込むことがある程度できているとも言えるかもしれません。やや楽観的なデータとしては、ここ数日の新規感染者数が減ってきていることが挙げられます(以下グラフは新規感染者数推移、一番左の数字は切れていますが28/1、つまり1月28日)。

何とかこの傾向が続いて、ハノイでの各種措置(休校、カフェなどの営業停止)が解けることを祈るばかりです。でもこれからテト正月明けの都市へのUターンピークが来るところで、まだまだ予断は許さない情勢です。

ダナンでの感染拡大と比較してわかること

それでは、今回ハイズオン省の感染拡大がなかなか収まらないことには、どのような要因が考えられるでしょうか?ベトナムネット紙VN Expressの記事が、今回のハイズオンのケースと、昨年7-8月のダナン市でのケースを比べてその特徴を表しています。これを要約すると以下のようになります。

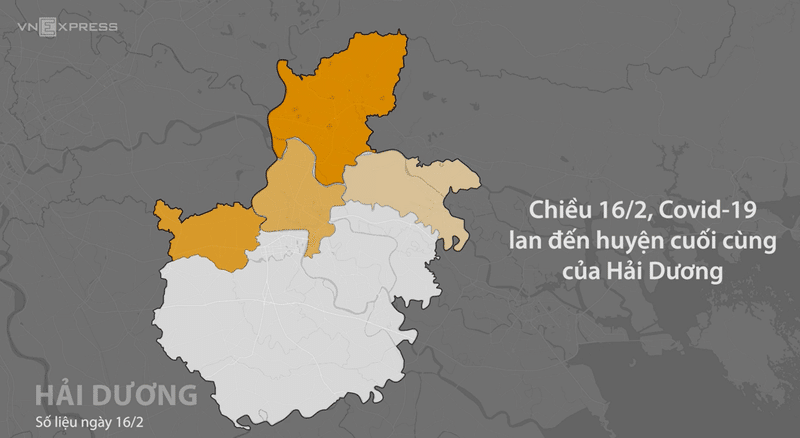

第一に、その感染力の強さ。1月28日から2月20日までで既に596人の感染者数が確認され、地理的にもハイズオン省12県全てに感染者が発生しており、特に5つの地域(Chí Linh市、Cẩm Giàng県、Kinh Môn市、Nam Sách県:以上4つは下地図で色の付いた地域、プラスHải Dương市)は「感染地区」とされています。一方ダナン市でのケースでは36日間で389例となっており、ハイズオン省での感染者数増加ペースがダナン以上に速いことが見て取れます。

第二に、感染者層の違い。ダナン市では、不幸にも院内感染が多発してしまったことにより、上記36日間に35日間の死者を出すことになります。一方、ハイズオン省では初期から感染者には工場労働者が多く、概して年齢層も若いせいか、無症状、或いは症状の軽い患者が多いと報道されています。ただ、工場勤務・若いがゆえに濃厚接触者(ベトナムでは「F1」と呼ばれます)の数はうなぎ上りに増えています。若い感染者が多かったこともあるのでしょうか、行動範囲も広がる、これは感染拡大の大きな要因であったろうことが推測されます。VN Express記事執筆段階まででもF1数は1.4万人にも上っており、更に自宅隔離など影響を受けるF2、F3までいれると相当な数になることがわかるでしょう。

第三には、ここが最も懸念すべき点なのでしょうが、今回感染が変異種であるとされていることです。感染スピードが速いことの説明は、この要因が大きいかもしれません。

(なお、昨年ダナン市での状況は、その初期状況に関してはこちらnoteをご参照ください。)

変異種はどこからハイズオンへ?

感染防止対策と、それへの日々の対応に、もう記憶の片隅に行ってしまった一つの疑問に「そもそもなぜハイズオン?なぜ変異種がそこに?」というものがあります。これについては感染拡大当初はメディアでも議論がありましたが、それ以降は影響が広がり過ぎて伝える内容が多くなり過ぎ、最近はあまり話題になっておりません。

今回一連の感染の発生源(F0)に関しては、ハイズオン省内でも各地で追跡が行われています。例えば2月18日に「ハイズオン市内のそれを突き止めた」との報道では、その発生源はハイズオン省Chí Linh市に工場を持つPOYUN Việt Nam社(台湾、音響設備生産)に由来しているとのこと。この会社は、今回感染が発覚したきっかけでもある、日本に行った女性ワーカーの勤務先でもありました。これら報道からは同社工場が感染源なのではないかと考えられています。

ただ、そのPoyun Viet Namにしてもどうして英国型の新型コロナウイルス変異種が流行してしまったのか、確たることはまだ明らかになっていません。真の感染源を探す努力はなされているのでしょうが、ただ今は現在広がる感染を抑える対策で精一杯なのでしょう。今後の更なる研究が期待されるところです。

ハイズオンに行ける日を願いつつ

実は筆者も仕事の関係で、昨年11、12月にはハイズオン省を何度か訪れていました。今回感染発生直前の1月にも行く予定がありましたが、各種報道を受けて急遽取りやめたところ(逆にもし訪れていたら大変でした…)。昨年11月に訪れた際には以下のような平和なツイートも出せる、良いところだなあと思っていたのに…。

数か月振りにハノイを出てハイズオン省へ。仕事の合間には、すっぽん(唐揚げ、鍋)、鶏肉と食べまくった。特に鶏肉の美味さは際立ってた。鶏肉料理屋のGà Mạnh Hoạchはハノイでもあちこちで聞くブランドだが、改めてハイズオン発なんだなあと再認識。#ベトナム美食 pic.twitter.com/wI3fPKoTBR

— 今井淳一@ハノイ (@imajun) November 6, 2020

昨日、今日(2月20,21日)の週末はテト正月で田舎に帰った人の都市へのUターンピークと言われ、多少落ち着きつつあるように見える情勢がまた変わる可能性は否定できません。とはいえ、早くロックダウンが解かれ、感染が落ち着き、そして美味しいハイズオンの鶏肉が現地で食べられるようになる日を願って止みません。

11年間ベトナム(ハノイ)、6年間中国(北京、広州、香港)に滞在。ハノイ在住の目線から、時に中国との比較も加えながら、ベトナムの今を、過去を、そして未来を伝えていきたいと思います。