善く生きるための稽古

バイオリンのレッスンに通い始めて7年くらいたった。

バイオリンといえば、まあかっこいい楽器である。心に響くメロディー、きらびやかな音、繊細なビブラート、指や腕のなめらかな動き。癒やされちゃったり、惚れちゃったり、とにかくいろんな感情を巻き起こしちゃう楽器である。

なので、バイオリンのレッスンとなると、ぽわわーんと「偉大な作曲家の楽曲に対する理解を深めつつ、自身の音楽性を反映させた演奏をする」ということを目指して、習い手が練習してきた曲を弾き、その解釈や奏法について教え手から指導を受ける、というようなことをイメージする人が多いのではないだろうか。しかしながら、それは音大とかプロとか、そういう天上人の世界の話である(天上界に行ったことないから想像でしかないが)

下民の僕がレッスンで何をやっているかというと、ひたすら基礎練である。

音楽は表現である。表現は自由である。

しかし、自由に表現をするためには確固たる技術が必要である。

そのことを、このバイオリンという楽器は否応なしに突きつけてくる。

バイオリンにはフレットがない。なので、音感がないと正しい音をだすことができない。顎の下に楽器を挟むという非常に不自然なフォームに慣れるだけでも一苦労である。また、視野が限定的でピアノやギターのように指が押える部分を視覚的に捉えることができない。

ピアノだと誰でも出せるドレミファソラシドを、バイオリンで正しい音程で弾こうとすると3年くらいかかる(僕は今でもあやしい)。user friendlyとは程遠い楽器なのだ(music sincerelyということだと思っている)。

楽譜を見る。そこには音符だけでなく、クレッシェンド(だんだん強く)、スタッカート(音を短く)、ピアニッシモ(非常に弱く)のような表現に関する記号も書いてある。表現は相手に届ける作業である。自分が短いと思う音で弾けばいいわけではない。また、短さ、弱さには質感がある。物理的に短く/弱く弾けばいいというものではない。その場に応じた適切な表現が必要で、その表現に対応する技術が求められる。

技術、技術、技術。とにかく技術。膨大な時間をかけて、研鑽を重ね、辛抱強く、個々の技術を習得していかなければいけない。そこを通らないと表現に届かない。

「うまくなりたいですか?それとも楽しみたいですか?」と、最初のレッスンで先生に言われた。

「こどもや初心者の方は、曲をやらないとモチベーションが続かないので、曲を中心に進めていくということをやりますが、今井さんは楽器経験者ですよね(※オーケストラでコントラバスを10年くらい弾いていた)。技術を身につけない限り、曲は弾けるようにはなりません。いろんな曲を弾いたとしても同じところでつまづきます。うまくなりたいことを目指すなら、技術を習得することに特化した練習にした方がいいと思います(意訳)」という先生の言葉を受け、7年間、発表会の曲をやるとき以外はずっと基礎練習を見てもらっている。

練習する。レッスンに行く。音階を弾き、教本の機械的なエチュードを弾き、フィードバックを受ける。家に帰って、フィードバックを反芻して、再び練習する。それを繰り返す。

繰り返しても一向に弾けるようにならない。仕事が忙しくて弾く時間と気持ちの余裕がない。楽器に触れない、触るのが億劫になる。疲れている中、子どもたちの遊んで!コールを冷ややかにかわし、練習時間を確保しても、前にできてたことができなくなっている。練習しながら思い出す。思い出したころには弾けない時間になっている。そんなことを繰り返しながら、曇りがちになる技術をちょっとずつちょっとずつ磨く日々。

これはいったいなんだろうと思う。

楽しいから続けているじゃない。バイオリンを弾くのが楽しいと思えるようになったのはつい最近だ。月2回のレッスンは行く前に毎回憂鬱で、行った後はさらに憂鬱だ。何が何でもうまくなってやろうという気持ちが強いわけでもない。基礎練ばっかりやってる僕がヴァイオリンで弾ける曲は数曲しかない。なぜ続けてこられたのかは自分でもわからない。とにかく続いていて、これからも続くだろう、という気はしている。

僕はいったいなぜバイオリンを弾いているのか、というのが今回の僕の知的探究のテーマである。僕は一体何を楽しんでいるのだろうか。どんな意味を見出しているのか。

稽古という思想

自分にとってバイオリンの位置づけが定まらないまま(でも確かに意味があることを感じている)、いろいろ考えていた中で、西平直先生の「稽古の思想」という本に出会った。

(この本に出会ったのはお坊さん同士の対話が聴ける、Temple Morning Radioのこのエピソードがきっかけ)

この本を読んで、自分にとってバイオリンを弾くということは、音楽が好きとか趣味とか自己表現とか、そういうことではなく、稽古としての意味を持っているということを自覚した。

というよりも、バイオリンだけでなく、僕の物事に対する美意識や価値観、振る舞い全般に対して、稽古という考え方が強く影響を与えているのだという方が正確だ。

日本の伝統的な思想の一つである稽古というものが、誰に教わるわけでもなく自分にインストールされている、この不思議。芸事とほぼ無縁に生きてきた自分が感銘を受ける、この不思議。そして、それらの不思議さを、むしろ自然なこととして受け止められている、この収まりのよさ。

自分が今感じていることをもうちょっと鮮明な形で言語化したいのだが、その前に、先述の西平先生の素晴らしい著作を紐解きながら、稽古という思想についての僕の理解を深めていきたい。

その前に、西平先生の研ぎ澄まされた知性と深い洞察、それによって僕のような素人にもわかるように平易な文章で書かれている「稽古の思想」の序文の一部を引用する。

この文を読んで何らか心が動かない人はこの先の話がピンとこないと思うので、離脱をおすすめする。少しでも何か引っかかった方は、ぜひ西平先生の著作を購入して頂きたい。最高の体験を約束する。

「筆、おのずから動く」。もはや私が筆を動かすのではない、筆が、私の手を通して、おのずから動く。

書道とはまるで縁のなかった私が、いつどこで、こうした言葉を耳にしたのか。何となくわかるような気がしたのだが、「わかる」などと言ったら笑われるに違いないと考えたことを、よく憶えている。

別の時には、こんな言葉にも出会った。「書は心です、人柄です。心を磨き、人柄を高めなければ、本当の書になりません。我の動きから離れ、書に遊ぶこと、それ純一になりきること」。

これもわかるように思った。しかし自分がなぜこうした言葉に共鳴するのか分からなかった。なぜ自分はこうした言葉を大切であると感じ、そこに真実が含まれていると感じるのか。

なぜか、こうした言葉は親しかった。どういったらよいのか、あらかじめ自分の中で感じていたことを適切な言葉で語ってもらえたような、その意味で少し気恥ずかしさを含んだ懐かしい感覚である。

(中略)

稽古の言葉は現場の言葉である。具体的な「わざ」に即し、具体的な相手に向けられた(文脈依存性の高い)言葉であって、その現場から切り離し、言葉だけ相手にしてもその本当の意味は分からない。

あるいは、それらの言葉はしばしば「反転」する仕掛けを秘めている。それは聞き手に「気づき」を促し、聞き手の内側に新たな地平を切り開いてゆくための仕掛けであって、言葉だけ単独に検討しても、生きた知恵は伝わらない。

そうした理屈を痛いほど感じながら、しかしその理屈をもって内向きになり、他領域との交流を避け、秘伝として神話化しようとする傾向はもったいないと思われた。あるいは、逆に、そうした言葉を、見栄えのするキャッチコピーとともに「商品」として売り出そうとする傾向には、どうしても馴染むことができなかった。

そうではなくて、声を荒げることなく、静かに検討する。その語りの構図を整理し、その内側に秘められた知恵の位相を慎重に確定する。そうした地道な作業を願ったのである。「稽古」などという古めかしい話には縁がなかった方々に、その知恵の一端をご覧いただく機会になるのであれば、こんな嬉しいことはない。

(強調は書き手によるもの)

わざを習得すること、わざから離れること

稽古という言葉の一般的なイメージは以下のようなものだと思う。

稽古は「わざ」を習う。技術を学び、技芸を身に着け、その道の「わざ」を完全に習得することを目指している。

では、稽古と練習は同じだろうか。あるいは、訓練やトレーニング、レッスンと同じだろうか。

技術を身につけるという点で言えば、全部同じと考えることもできるが、稽古はそういったものと一線を画するもの、独特の奥行きを持ったものとしてとらえる必要がある。

ところが、「わざ」の習得が最終到達点ではない。その先がある。というより、稽古は「わざ」に囚われることを警戒し、「わざ」から離れることを勧めるのである。

(中略)

長い時間をかけて身に付けた「わざ」であるから大切である。大切であればあるほど、守りたくなる。「わざ」を遵守するために、自由な動きが固まり、「わざ」に縛られてしまう。稽古はそれを危惧するのである。そして、「わざから離れる」方向を示す。

(強調は書き手によるもの)

バイオリンを習っている身としては、以下の事例が非常にわかりやすい。

思い出すのは、あるピアノの先生の言葉である。「あなたの演奏には楽譜が見える」。正確に弾いているのだが「楽譜」が見えてしまう。流れていない。歌がない。音と音とが溶け合うような流れを、楽譜が妨げてしまっている。楽譜に縛られているというのである。

楽譜通りに目指した練習の先に「楽譜に縛られるな」という言葉が待っていいる。楽譜通りに挽くために大変な労力を費やし、ようやく楽譜に忠実に演奏できるようになったと思ったら、今度は楽譜から離れて、のびのび気持ちを表現せよというのである。

(強調は書き手によるもの)

過去の作曲家が書いた楽譜を演奏によって再現するクラシック音楽は再現芸術と言われることがある。作曲家の意図を汲み取って演奏することが重要視され、楽譜に書かれた音を変えることは許されない。アドリブも禁止である(例外もあるが)。

なので、ここに書かれている通り、楽譜通りに弾くこと、楽譜に書かれた音を、楽譜に記載されたリズムで正確に出し、楽譜に書かれた強弱記号を反映して弾く、ということを強く求められる。そのために技術を身につける。

しかしながら、楽譜通り弾くのが正解だ、いい音楽だ、ということでもない。楽譜通りでありながら、楽譜には書かれていないことを表現しなければいけない。楽譜通りに弾く、楽譜通りに弾かない、という二律背反を成立させていくことが求められる。

この一見矛盾した状態を、わざを習う、わざから離れるという、振り子のように反転する動きを使って成立させようとするのが稽古の思想なのだ、と本書では語られている。

「わざから離れる」の先にあるもの

ビジネスの場では、学習棄却(アンラーニング)が重要だとよく言われる。実際にWeb上で検索すると、以下のような文章がたくさん出てくる。

「アンラーニング」は「学習棄却」と呼ばれており、「これまで学んできた知識を捨て新しく学び直すこと」だと定義できます。環境の変化に対応するためには、新しい勉強だけではなく従来の知識を捨てることも必要だという考え方です。過去に学んだことに囚われることで事態の変化に対応できなくなることを防ぎ、アンラーニングを行って新しい知識を吸収することこそ事態の変化に対応できることを示しています。

このアンラーニングと稽古における「わざから離れる」はどちらも学んだことを棄却するという意味では似ているが、位置づけが大きく異なっている。

アンラーニングは新しい環境に適応するための手段、ツールとして位置づけられているが、わざから離れるは、そのことによって生じてくる何かに行き着くために必要なプロセスとして位置づけられている。別の言い方をすると、わざから離れるにはその先がある、ということである。

生じてくるものとは何か?

わざから離れるの先にある「生じてくる」ものとは一体どういうものなのかについて、本書の中では様々な角度で、様々な視点で言及されているが、明確にこうしたものだという形で言語化されてはいない。

言語化を避けているわけではなく、直接的に言語化することができないもの、言語で表現すると本来の意味を損なうもの、言語ではなく感覚として、具体ではなく抽象としてしかつかめないもの、ということなのだと思う(少なくとも自分はそう受け取った)。

そういった非言語的にしか理解できない「生じてくる」ものについての説明をいくつか取り上げる。

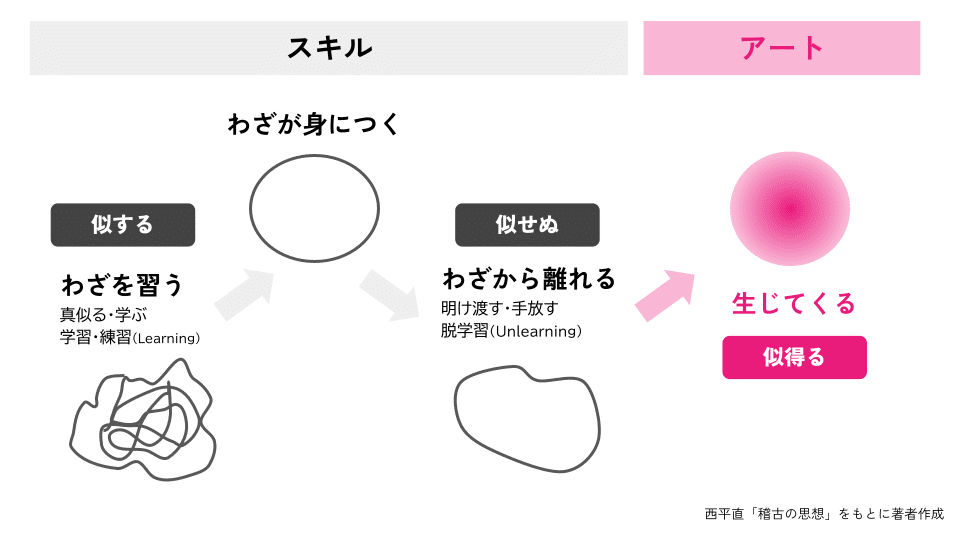

(注)以降は世阿弥の考えを引用して、先述の言葉を以下のように置き換えているので、以下を参考にして続きを読んで頂きたい。

わざを習う = 似する

わざから離れる = 似せぬ

生じてくる = 似得る

「似得る」は意図的に計画することができない。努力しても生じてこない。むしろ必死に獲得しようと努めると逆効果になる。

(中略)

「似得る」は、学習の積み重ねを土台にして初めて成り立つのだが、そのまま学習をつづけていても成り立たない。学習から離れていくと、学習の質が変わり、もはや学習とは言えない「新しい学び」が生じてくる。

その「学び」は対象に対して優位に立つことがない。対象を操作し、支配するのではない。むしろ対象と一体になる。

(中略)

例えば、楽器と一体になる。名人は楽器を操作するのではなく、からだごと楽器になって歌う。あるいは、からだごと音楽になってしまう(楽譜に縛られない)。

「似得る」は持続しない。そのつど生じてくる。その時その場を生きる身体が状況とやりとりする中で、そのつど新たに生まれてくる。そして、多くの場合、繰り返すことができない。同じ経験を繰り返そうと計画しても再現できない。意図的な努力によっては生じさせることができないのである。

「似得る」は「似せぬ」を排除しない。むしろ、「似得る」は「似せぬ」の中から生じ、あるいは「似せぬ」を包み込んでいる。

(中略)

より正確に言ってみれば、学習と脱学習が、互いに互いを乗り越え合うような緊張関係である。その緊張関係の中で初めて、新たな気付きが生じ、その時、その場の中で生じてくる。既成のスキルに従うのではない。「その時その場を生きるからだ」が、状況とのやりとりの中で(状況からアフォードされる中で)身につける、創発的な学びである。

意識的に学ぶのではない。対象を学ぶのではない。いわばそのものを内側から生きる仕方で(「成り入る」ことによって)、おのずから生じる。多くの場合、後から振り返ってみた時、自然に身についていたと語られる。

いずれも「〇〇ではない」という否定形で書かれている。「そうでないもの」という表現で空白を示すことで、直接的な言語化を避けながら、そのものを浮かび上がらせようとする、固定的なものではない、揺れ動くものとしてとらえようとしている。

この表現に対して、自分が何を言っているかわからない、とは全然ならないのがおもしろい。むしろ、曖昧さ、やわらかさを適切に表現できていて、書かれていることが思い当たる感覚がある。「似得る」が自分の中に内在していることに対する確かさを感じる。

本書の中では、この曖昧だが確かにある「生じるもの」に対して、別の角度からも説明を試みている。具体的には、似する、似せぬを「スキル」、似得るを「アート」としてとらえる見方である。

「わざ」は「スキル」と「アート」から成り立つ。そして、稽古はこの両者を習得することである。

さらに、このスキルとアートの関係を以下のように説明している。

その際、重要なのは、初めから「アート」だけを習うことは出来ない、という点である。「アート」は大切なのだが、初めから「アート」を習うことは出来ない。やはりまず「スキル」を身に着け、その後に、そのスキルを手放していく。スキルから自由になる、ということは、いつでもスキルに戻ることができる。スキルを確かな土台とした上で、そこから離れることもできる時、「アート」が成り立つということである。

ビジネスの世界では、スキルについての議論はよくされているが、アートについての議論はほとんどされていない気がする。僕が敬愛する一橋大学の楠木建教授はここでいうアートをセンスと表現しているが、彼以外にまともに取り合っているのを見たことがない。

なぜ取り扱わないのか。それは、スキルの果てに行き着く先であるアートを、スキルの手前のものとして、才能や個性という言葉で「最初から備わっているもの」として取り扱っているからではないか、と思う。

これは「人の特性(強み、弱み含む)というものは、スキルの奥にあるアートの部分にこそある(=スキルは特性ではない)」という僕の考え方と大いに反するところで、社会と自分の人に対する見方の乖離の大きさを改めて感じるところでもある。

稽古することによって目指すもの

ここまで読むと「生じるもの、似得る、アートを目指して稽古をしていくのだ」、「ただのスキルアップではなく、アートを目指すところに稽古の奥深さがあるのだ」と感じるかもしれないが、そういった見方、感じ方を根底から完全に否定する、というところに、稽古の思想の真骨頂がある。

本書では、稽古の思想ともリンクする、禅宗の僧侶道元の考え方が引用される。

修行の心得を説いた「学道用心集」の中で道元はこのように語っている。修行は自分自身のためにするのではない。幸福のためでも、名を残すためでも、霊験を獲得するためでもない。「ただ仏法のために仏法を修する、すなわち是れ道なり」。

ただ、「仏法」のために修行する。何であれ、修行の結果を期待してはならない。成果を先に起き、そのための手段として修行するという考え方を、徹底的に拒否するのである。

「修(修行)」と「証(悟り)」を区別してはならない。証に届かないから、修という手段によって証(目的)を実現しよう、と考えてはならない。あるいは、修という低い段階から、証という高い段階に昇りゆく、と考えていはならない。

修行は悟りの手段ではない。修行とは別にその成果としての証(悟り)を期待してはならない。修行すればその中に「証(悟り)」がある。「行ずれば、証その中にあり」。「修(修行)」と「証(悟り)」は一つである。「修証一等」である。

修行は手段であり目的である、と言い換えてもいいのかもしれない。これは非常によく理解できる。一万字くらい前に書いたバイオリンの話がまさにこれが当てはまる。

バイオリンを弾く。うまくなりたいと思う。うまくなるために練習する。では、うまくなったら、一定のレベルに到達したら、練習はやめるか、というとそういうわけではない。それは、うまくなるという状態に限界がないから、という見方もできるが、練習すること自体がバイオリンをうまく弾けることが同一である、目的と手段が重ね合わせになっている、という感覚の方が近い気がする。

本書では、さらに踏み込む。

迷いがあるから悟りがあるのであって、迷いがなければ悟りもない。その悟りに執着しているのは、病気でもないのに薬に執着しているようなものだ。

重要なのは、道元が人間を「病気ではない」と見ている点である。病気でないのであれば、薬はいらない。同様に、「迷いがない」ならば悟りも要らない。そして、人はすべて本来、病気ではない。「証」である。既に悟っている。

ならば、もはや修行は要らないかと言うと、まったく逆であって、本来悟っているから修行する。悟りがないから修行するのではなく、本来悟っているからこそ修行する、恵みを受ける。修行するとは、恵みを受けることなのである。

(中略)

道元は「得道」という。「得道の中に修行すべし」。「道を得た者」が、道に照らされて修行する(恵みを受ける)。

カトリック神学者にして禅の師家でもあった門脇佳吉氏は、「求める者」と「得たる者」を対比する。悟りという目的のために修行するのは「求める者」の修行である。それに対して、既に悟ったものが修行する場合は「得たる者」の修行である。

「得たる者」にとって、修行とは「道」に生かされるものである。

僕は宗教家でもなく、何かの信者でもなく、無神論者という方が実態に近いが、それでもこの文章にはハッとさせるものがあった。「目的でも手段でもない、ただそれとしてやるのが修行なのだ」という、この考え方の奥行きとシンプルな強さ。そこから生じてくる、リラックスした納得感。

自分の弱さに向き合うこと、コーチングを受け自分の課題を解決すること、ビジョンや目標を掲げてそこに近づこうと努力すること、そういったことを重視する価値観は、ここでいう求道だろう。ストイックな求道者はビジネスの世界では称賛されるわけだが、真に目指すべきなのは得道なのだ、という禅の言葉によって救われる人はかなり多いのではないかと思う(僕もその一人だ)。

目的と手段が重なり合う、あるいは、目的でも手段でもない、純粋行為としての稽古が目指すものについて、本書では以下のように言語化している。

稽古は何を目指すのか。舞台(試合・パフォーマンス)が「成功する」と喝采を浴び、注目され、社会的評価を受ける。そして次の依頼が来る。それは稽古する者にとって喜びであり励ましである。ところが、そうした成功とは別の「納得」がある。世阿弥は「落居」という。「然るべき家庭を踏んだ後に、落ち着くべきところに落ち着いた」とでも理解するしかない、ある種の満足・納得である。

本書は「成就」と呼ぶ。

(中略)

成就は、成功と重なることもあれば、重ならないこともある。重ならない場合、たとえ結果がよくなくても「成就した」と実感される。然るべき稽古を積んだ後に、落ち着くべきところに落ち着いたという特殊な満足感である。個人的な思い込みではない。あるいは、自分で自分を納得させようとするのではもない。当事者の実感としては、何の迷いもない、誰から批判されようと、そう思わずにはおれない、手応えのある納得なのである。

どうやら稽古は「成功」を目指しつつも、同時に、それとは別の位相の「成就」を求めている。良い成果を得ることが目的であるのだが、同時に、よい成果が出ようが出まいが、それとは関係なしに、稽古それ自体に意味があると考えている。

手段でもあり目的でもある、あるいは、手段でも目的でもない稽古では「成功と成就を同時に成立させることが必要」ということだが、意外と語られていないことで、自分にとってはこの話は非常に新鮮に感じた(「成果もプロセスもどちらも大事」ということではない点に留意してほしい)。

善く生きるための稽古

この文章は以下の問いから始まった。

僕はいったいなぜバイオリンを弾いているのか、というのが今回の僕の知的探究のテーマである。僕は一体何を楽しんでいるのだろうか。どんな意味を見出しているのか。

問いに対して思索を漂わせる中で、稽古という思想に出会い、そこに問いに対する何らか答えらしきものがあるのではと思い、西平先生の著作を紐解きながら、理解を深めていくプロセスを経て、今一度最初の問いに立ち戻ることにする。

僕にとってバイオリンを弾くということは、稽古としての意味を持っているということなのだと思う。

バイオリンがすき、音楽がすき、という感覚はあるが、だからバイオリンを弾いているという形で接続することに長年違和感があったが、稽古としてやっていると考えると合点がいく。つまり、稽古をやりたい、わざを極めるということをやりたいというだけで、バイオリンを選んだのは身近にあったから、ということなのだ、ということがよくわかった。極論、自分にフィットすればバイオリンでなくてもよかったのだと思う。

「好きなことを見つけて、それにのめり込んでいくことが幸せ」あるいは「努力している人は好きなことをしている人に勝てない」というような話をよく聞く。子育てをしていると、こどもがすきなことを見つける、そのためにいろいろな機会を作ることが重要だ、という話もよく聞く。

好きなことがこの世界のどこかに存在している、それに出会うことが大事という、無邪気で陳腐な恋愛小説の概念を持ち込んだようなこの世界観に僕はずっと違和感があった。好きなことがない人は不幸なのか。あったとしても出会えないこともある場合は不幸なのか。あることが確かでもない好きなことを探すための努力をしないといけないのか。その努力自体は幸せといえるのか。まるで、運命の人に出会うために婚活パーティに参加するみたいで、自分には合わない世界観だなとずっと思ってきた。その理由が、今回ようやく感覚に近い形で言語化できる。

それはつまり、僕には好きな「こと(what)」はないが、好きな「やり方」(how)」や「様式(way)」がある、ということだ。そして、中でも稽古で表現されるようなやり方、様式がすごくすき、ということなのだと思う。なので、やり方や様式に意味があり、何をやるかはそこまで重要ではない、ということが成立する。

こうした考え方は一見奇妙に見えるかもしれないが、とくに珍しいというわけではない。

例えば、研究。対象が好きで研究者になる人だけでなく、対象よりも研究という様式が好きで研究者になる人は少なくない。

例えば、推し。こちらも、対象が好きだから推すという人だけでなく、推すという様式を重視する志向は確実に存在していると思う。恋愛も似たようなものかもしれない(かなり偏った見方である自覚はある)。

それと同じように、稽古という様式、わざを習得するために似得るに至る道を歩く(登ると言った方がいいかもしれない)ことを、自分は重視しているんだなということを強く自覚した。それは自分にとってとても大事なことだった。

では、これは、何のための、どんなわざを習得するための稽古なんだろうか。

スキルという言葉は、ビジネス、仕事の文脈で使われることがほとんどだが、仕事をできるようになるためのわざを習得する、という狭い、浅い領域であるわけがない。

いろいろ考えみたが、ソクラテスの「一番大切なことは、単に生きることではなく、善く生きることである(The most important thing is not just living, but living well.)」という言葉が自分に合うような気がした。

バイオリンを弾くのも、仕事に取り組むのも、家族のケアをするのも、体調のため休職するのも、すべては善く生きるための稽古の一環である。成功と成就の両方を求めて、、目的でも手段でもない、ただそれとしてやる。わざを身に着けて、生じるものに出会う。その何かに出会ったら、また次のわざを身につける。わざから離れ、生じるものへ、また近づく。何かをやるのではなく、稽古の様式をひたすらに繰り返すことで、善く生きることに近づいている。繰り返すことが善く生きることそのものとも言える。得道とはそういうことなのかもしれない。

これまで、誰かに「あなたのやりたいことは何か?」と聴かれたときに、どう答えていいか、いつもよくわからなかったが、これからは少しだけうまく答えられる気がしてきた。うまく答えるための稽古をしていく、ということなのだろう。

結び

誰が読んでもわかりやすいこと、使い道が明確であること、何かをよくすること、つまり役に立つことが重視される、この社会の空気を感じつつ、それをひんやりとした風で吹き飛ばして、わかりにくく、閉じていて、しかも長い文章を書くことができ、こうして読んでもらえて、僕はこの上ない満足を感じている。

ビジネス界隈で、散発的に生じては消えていく、流行りの思想を刹那的に消費していくよりは(2022年11月にティール組織作りたいとか言ってる人いなそう)、自分には先人の試行錯誤が繰り返し、時代の選択淘汰を耐え抜いて、今も残っている思想を学び、自ら似得るもの、生じるものを手に入れていくほうが、遥かに効率的で、意義があるように思う。

最後に、本書で最後に西平先生が書いていた言葉を引用して、このコンテンツの結びとしたい。自分はここに書かれている「見ることもできるし見ないこともできる、自在な境地」に少しでも近づくために、これからも善く生きるための稽古を続けていく所存である。

「星の王子さま」のキツネの言葉を思い出す。「大切なことは目に見えない」。ある時期まで、稽古の思想も同じことを語っていると思い込んでいた。ところが、ある時、稽古の思想はその先を語っていたことに気が付いた。「大切なことは目に見える」。

でもこれではつまらない。そう感じた、あの時の感覚を、稽古の思想を語るたびに繰り返す。本当はキツネのように半分で留めておく方がよいのかもしれない。

稽古の思想も、まず、キツネと同じく「大切なことは目に見えない」と教える。目に囚われていると大切なことが見えない。ところが、稽古の思想はその先に目を向け、あらためて「見る」ことを教える。

しかし、「見る」ことは、あまりに当たり前であるから、新鮮味がない。「大切なことは目に見える」と聴いて驚くことができるのは、実は、「大切なことは目に見えない」を徹底して生きてきた人だけである。

大切なことは目に見えない、見えないことこそ大切である(暗黙知は大切である)。そう徹底した人に向けて、稽古の思想は「大切なことは目に見える」という。あるいは、「大切なことを見抜く眼もある」(暗黙知から離れるのではない、暗黙知を、暗黙知のままに「見る」)。

この「見抜く眼」は、見る目を鍛えても、その延長線上には獲得されない。しかし「見る目」を鍛えることなしには獲得されない。見る目を鍛えつつ、しかし、大切なことは目に見えないと何度も確認し続けるとき、その先に、新たな出来事として生じてくる。大切なことを見抜く眼。

「見えるもの」だけが大切なのではない。「見えないもの」も大切である。しかし「見えないもの」だけが大切なのでもない。「見えないもの」を大切にしていると、あらためて「見える(見抜く)」地平が開けてくる。その「見える(見抜く)」は、「見る」と「見ない」が特殊な仕方で両立しているような出来事、見ることもできるし見ないこともできる、自在な境地ということになる。

西平先生の著作を購入していただければ幸いである。これは埋もれていい本ではない。

活字が苦手な方はこちらの動画を視聴されたし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?