【2022年】私が選ぶ映画トップ10とオワコン化する映画産業への憂い

みなさまあけましておめでとうございます。

2022年は良くも悪くも世界が大きく動き出し、著名人含め沢山の訃報があり、まだコロナ禍かよ・・・といったため息が大きく出る一年でした。

個人的には3年ぶりに海外へ行き、新作短編映画の撮影をしたりとなんだかんだいつもとはちょっと違う1年を過ごしました。

一方で、大変多くの映画を映画館で観た年でもあります。

2020年にコロナ禍が始まり、映画産業へ少しでも貢献するため、個人的に始めた「 #週1映画館運動 」。基本的に映画は映画館でしか観ないタイプなので、2022年は自分の時間をフルに使って映画館へ行きまくりました。

目黒シネマや池袋グランドシネマサンシャインを中心に・・・

映画館へ行った回数は60回

映画館で観た映画は65作品

自宅での鑑賞を含めると鑑賞した映画数は73作品

4Kリマスターなど過去の名作を観る機会が多かったのですが、それでも60回も映画館に行ったのは自分でも最高記録だと思います。

ただ、映画という産業の限界を垣間見た年でもありました。

ネットフリックスなどのストリーミングサービスの充実、他娯楽の隆盛、TikTokやYouTube等のファスト娯楽の活性化、そして「実写映画」そのものの人気低迷。

様々な要素が可視化され、もはや「映画館に行って2時間座って映画を観る」という時間の使い方が消える可能性すら感じました。

そもそも2016年の「社会生活基本調査」以来、日本人は全然映画館へ行かないことが知られている。当時でほぼ60%の人は映画館に足を運ばないことが調査結果で判明しました。

それから6年。

今でも約60%の人が年に0~1回程度しか映画館で映画を観ていない。

つまり観る人は猛烈に見るけど大多数の人はそもそもほとんど映画を観てない。

もはや映画産業はカメラ業界と同じく、とっくの昔に斜陽産業化しているのかもしれません。

特に実写映画(邦画も洋画も)の人気低迷ぶりは興行収入ランキングを見ても明らかです。

興行収入1位は『ONE PIECE FILM RED』、次いで『すずめの戸締り』。

トップ5唯一の実写映画はハリウッドの『トップガン マーヴェリック』のみ。

アニメ映画は好調な一方、実写の邦画や中堅クラスの映画は鳴かず飛ばずとなっており、2020年の『鬼滅の刃 無限列車編』以来予兆はあったものの、ヒット格差がより顕著になっている事態となっています。

ストーリーテリングの技術や映像技術は各段に進化している。しかし、それを映画館という場所で、2時間の映像媒体で伝えるという手法はもう流行らないかもしれません。

オペラやクラシックのように、好きな人は鑑賞しに行くけど大衆は興味を示さない古き良き文化へと変遷していく。

悲しく、寂しいことではありますが、文化として存続し、産業/ビジネスとしては消滅していく運命なのかもしれませんね。

それでも私は鑑賞を止めないけど。

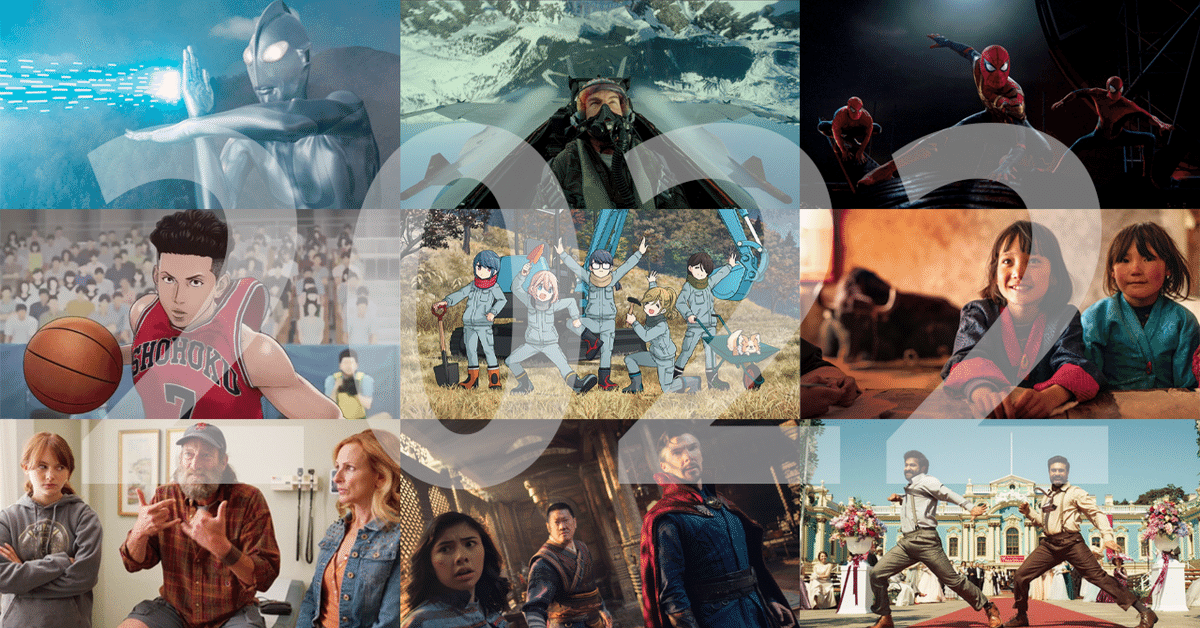

そんな私が選ぶ、映画館で観た映画トップ10。

Filmarksで高く評価した順で紹介します。

※劇場公開された作品のみ。4K修復版や復刻版、再上映などは除く。

1. Shin Ultraman / シン・ウルトラマン

この作品を観るまで3年も待った。ずっと心待ちにしていた。

我が原点にして最高の空想特撮『ウルトラマン』。

IMAXでこの作品を観ることができて本当によかった。

音も、音楽も、演出も、セリフ回しも、全てが3,000,000点満点。

ネットや現実世界で『ウルトラマン』という言葉をいたるところで目にするようになった2022年。こういう日を迎えられ、生きててよかったなと心から思います。

円谷英二とその特撮チームによって生み出された「空想特撮シリーズ」は、自分が映画・映像の道を志すきっかけ。

9歳の時に“ヒーロー作品としてのウルトラマン“ではなく、特撮SFドラマという社会風刺をテーマに掲げた作家生に特化したジャンル、そして技術/美術/文化を追求した芸術面に惚れ込んでしまい、自分も映画を創りたいと思うようになりました。

今回の『シン・ウルトラマン』も、先人たちが築き上げてきた特撮のDNAをしっかりと反映し、原典にして頂点でもある『ウルトラマン』への愛とリスペクトに溢れる、正真正銘の第4の空想特撮作品です。

今作のおかげで私が愛する昭和の特撮SFドラマが55年の時を経て、令和でも通用することが証明されました。令和になっても多くの人が『ウルトラマン』や『ウルトラQ』、そして「特撮」というジャンルに少しでも興味を持ってもらって幸せです。

日本が誇る素晴らしい特撮文化をもっと色んな人に知ってもらい、愛してもらい、継承してもらって欲しいものです。

庵野秀明さん、樋口真嗣さん、ありがとうございました。

2. Top Gun: Maverick / トップガン マーヴェリック

前作を軽く凌駕し、綿密なストーリーや航空アクションの連発によって「こういうので良いんだよ」という言葉しか出てこないほど、十全十美の仕上がり。

時代は変わり、パイロットと戦闘機の時代からドローンの時代へ。

CG技術が発達し、リアルなアクションは不要の時代へ。

サブスク配信が発達し、映画館での鑑賞は不人気なる時代へ。

そういった時代の潮流に抗った、最後のハリウッド映画だ!!

王道中の王道を突っ走った2時間の映像アトラクションがひっきりなしに続き、体中が力んで痛くなるほどの刺激的なアクションに酔いしれる。終盤でルースターがF-14から脱出ができなくて慌てるところからの展開なんて9割9分9厘の観客が予想できるが、それを外さずにやるから素晴らしい。

CGに頼り切った昨今の映画業界ではとても珍しく、リアルを追求し、観客を魅了する。

そのためにトム・クルーズが出演者のためにフライト訓練のプログラムを作成し、全員が「本物のパイロット演技」ができるようになるまで実際の米海軍が追い込む。

F-18の実機を引っ張り出し、6台のIMAXカメラをパイロット席に装着し、演者たちにカメラの操縦をさせ、8G(700kg以上の圧力)を役者たちにかけ、「本物」の辛さと迫力が顔に滲み出る。

これは演技ではない。すべてが「本物」なのだ。

「本物」だからこそマクロスやエースコンバットのようなアニメ/ゲームでしか描けなかった迫力満載なドッグファイトを、実写で表現ができる。

不可能を可能にしてしまう、トム・クルーズの超個性派アクションスター性が遺憾なく発揮され、彼こそが最後のハリウッドスターなんだなと痛感させられる。

3. Spider-Man: No Way Home / スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム

スパイダーマンへのリスペクトに溢れ、恐らく実写版スパイダーマンで今作を超える映画はもう出ないのではないだろうか?

スパイダーマンとなってしまったが故に普通の人生を送れなくなり、師であるアイアンマンも失ってしまった1人の青年。彼が抱えるには大きすぎる悩みを、大人や友人たちが一緒になって解決していくスーパーストーリー。

しかし「大いなる力には、大いなる責任が伴う」という言葉が表すように、多くの悲劇がピーター・パーカーを襲うのであった。

サムライミ版『スパイダーマン』が公開されて20年。

これまで多くのスパイディー映画が作られてきたが、今作はそのスパイダーマンシリーズの集大成。

MCUの力によって強力なブーストを得た実質『スパイダーマン4』であり『アメイジング・スパイダーマン3』でした。

予告編の頃から小出しにされてきた過去作のヴィランたち。

それによって実写では実現不可能とされていたマルチバースが描かれることが決定づけられ、オットー・オクタビアス/ドクター・オクトパスの登場によってファンたちの興奮は絶頂を迎える。

トビー・マグワイアは出るのか?アンドリュー・ガーフィールドは出るのか?公開前からネット上での噂や議論は絶えず、ファンによる期待度は高まるばかり。

そして出てきたのが、その高まった期待値を軽く凌駕するスパイダーマンオールスターバトル。

グリーンゴブリンやドクターオクトパス、エレクトロといった過去のヴィランたちとも”理想的な決着”をつけるという超贅沢な一品。つまりサムライミ版シリーズもアメイジングシリーズもこれでしっかりと”完結”するのだ。(ヴェノムも一応出るしね)。

アニメ映画『スパイダーマン:スパイダーバース』の成功により、複数のスパイダーマンが出ることへの期待はあったものの、まさか本当に実現するとは・・・ドクター・ストレンジもしっかりと活躍し、MCUチームの見どころも満載でしたが、MCUとスパイダーマンが食い合うことなく、絶妙な塩梅でした。

素晴らしいヒーロー映画であり、青春映画であり、ノスタルジー映画です。

4. THE FIRST SLAM DUNK

26年前の圧倒的名作を超えるため、原作者自らが指揮を執った『シン・スラムダンク』。

TVアニメの映画化ではなく、原作漫画の映画化。

ここには明確な違いがあり、原作をただなぞるだけではなく、宮城リョータを中心に山王戦を描くことで「誰も観たことのない、別視点でのスラムダンク」を作ることに成功している。

原作で主人公だった桜木花道、キャラの深堀りができている3年生や流川を脇役に据えることで、展開を知っている既存ファンたちをワクワクさせる。

アニメの映画化ではないからこそ、声優を刷新し、画作りを変え、公開まで内容のほとんどをふせる必要があったのだ。

CGやモーションキャプチャー、声優による生っぽい演技、そして体育館特有の音を盛り込んだ音響などにより、「漫画の中にいる湘北メンバーがそこにいる感」が伝わる。1990年という古い作品であっても、そういった令和に通ずる技術と演出により、懐かしいけど全く新しい作品へと仕上がっている。

そして何よりも音を使った緩急のつけ方が本当に上手い。IMAXといった音響をふんだんに活用できる環境で、あえて「音を使わない」という手段を活用したのはとても勇気がいる決断。原作漫画終盤の、あの無音の雰囲気が映画という別媒体においても再現されている。

まるで体育館の観客席に座りながら、赤木晴子たちと一緒に実際にインターハイの2回戦を観ている気分にさせられる。この没入感はめったに体験できない。音響を効果的に使った素晴らしい例です。

結果として、既存ファンもスラムダンクを知らない人たちも、観る者みんなが大満足する100点満点中200点の作品が出来上がり、井上雄彦は26年前のケジメをつけることができた。

5. Laid-Back Camp Movie / 映画 ゆるキャン△

住む場所や仕事の都合もバラバラで、以前の友達たちとは疎遠になってしまう。そういった社会人としてのあるあるからスタートし、共感を軸としたストーリー展開。

舞台はもう山梨だけではなく、雰囲気もあのゆるい高校の日常ではない。

みんな立派に自立し、悩みながらも社会人生活を生きている。

あの『けいおん!』でさえやらなかった“大人になる”という設定は日常系アニメとしては異例中の異例で、むしろ邪道に近い。

バラバラになった友達たちを”キャンプ場造り”が再会させる・・・そのおかげで志摩リンは奮起し、名古屋から片道4時間が苦にならないほど仲間とのプロジェクトにのめり込む。

今作のテーマでもあり、キャンプ場造りのコンセプトは「再生&再会」。

既にある資源や昔からある資産の再利用、そして人間関係の再生。そういったものを説教臭くせず、あくまでも“キャンプ”で表現するのが『ゆるキャン△』という作品の真の魅力ではないだろうか。

そこに山梨ならではの土偶文化や温泉等を上手く絡めたのも素晴らしい。

高校時代にキャンプで繋がった5人が、キャンプの楽しさを伝えるために場所を提供する。なでしこが志摩リンから教わったように、彼女もまた、アウトドアの楽しみを人に伝えたいのだ。

そして5人もまた、自分のスキなことや楽しみ方を他の人に強要しないし、他の人のスキを否定しない。だからこそ、みんなのスキが詰まったキャンプ場造りへと発展し、それを何としても実現しようとする。

とても現代人っぽい考えであり、お互いの相互尊重が垣間見えて感動する。

萌えやゆるさを凌駕しつつ、社会人ならではの浮き沈みがしっかりしているストーリーもあり、テーマも確立している名作。

6. Lunana: A Yak in the Classroom / ブータン山の教室

幸せの尺度は人によって違う。

ブランド品に囲まれて幸せに思う資本主義的な人たちもいれば、紙と鉛筆だけあれば幸せに思う子供たちもいる。

我々のような外の人たちからすると「幸福の王国」としての印象が強いブータン。しかし国民の幸福が経済成長より重視されるからこそ「幸福」に縛られる。政府が打ち出す「幸福指標」に合わせて、封建主義かつ社会主義的な国家は人民を誘導するのだ。

そう、一歩間違えれば北朝鮮のような独裁社会。

しかし、インターネットとテレビが1999年に解禁され、その世界も崩壊しつつある。ウゲンのような若者たちは外に憧れ、外にこそ「幸せがある」と考えてしまう。必死に世界に追いつこうとするあまり、ブータンがもつ独自の文化や伝統が崩れていく。

そんな社会転換を迎えつつある現状だからこそ、ブータンという国の本当の“価値”がこの映画には宿っている。

首都ティンプー(標高2320m)に住む人たちがドン引きするほどの僻地にあるルナナ村(標高4500m)。

映画に出てくる風景や人々は本物。ペムザム役の子は実際にルナナで暮らす、車も見たことがない9歳。だからこそ、スクリーンを通じて消費主義を知らないど田舎に暮らす、彼女たちの純粋な表情が視聴者の胸を打つ。

幸せを突き詰めようと頑張った戦後の日本。

その結果が「当たり前のように」教育や医療を提供され、人々は本来尊敬するはずの先生や医者たちと罵倒する日々。教職員や医療従事者たちはモチベーションを失い、疲弊し、病んでいく。

一方でルナナ村は教師を「未来に触れることができる⼈」とし、「ヤクのような宝物」と称する。心の底から先生を尊敬しており、子どもたちに教育を通じて選択肢を与え、「豊かに」してくれると信じている。

人間は、ないとありがたがる。

人間は、あると文句を言う。

観た後も”人間の幸せ”についてずっと考えてしまう、まるでドキュメンタリー映画のような作品。

7. CODA / コーダ あいのうた

コミュニケーションについて考えさせられる、アカデミー賞3部門受賞作。

同じ言葉を使って聴力で通じ合える「健聴者」よりも、言葉を使わずに手話で会話する家族の方が通じ合える。歌や家族を通じて”対話の本質”に迫ったストーリー。

聾唖者は言葉を使わないからこそ、表情や体の動きで感情や情報を伝える。

彼らによる怒りや悲しみ、楽しみなどの感情は健聴者よりも数倍伝わりやすい。

その大雑把かつ大袈裟な表現が、時にはクソ面白いユーモアを発揮し、時にはズシリと心に突き刺さる。だからこそ、細かなコミュニケーションが難しくなってくるのだ。

「歌」を経験したことのない家族にとって、ルビーのやりたいことが理解できない。理解できないけれど、理解したいもどかしさやすれ違いが巧みに描かれている。

健聴者である我々も「なんでこの家族は彼女のやりたいことを後押ししてあげないんだ?」とフラストレーションが溜まってしまう。

この家族がなぜ頑なに「理解しようとしない/できない」のかを、「理解できない我々健常者」に、聾唖者の人間的な部分をふんだんに見せてくれる。

彼らは決して無力な人種なんかではなく、しっかりと自立しながら生きている、欲望的で活発的な人間なのだ。

この作品は『Coda』というタイトルが示すダブルミーニングにも感動する。

CodaとはChild of Deaf Adults(聾唖の親を持つ子供)の略称であると共に、音楽では楽曲の終わりを表す記号でもある。

Codaというルビーが、家族の元を去って音大で新たな生活を始める。

笑えて泣けて勉強になる、素晴らしい成長物語です。

8. Doctor Strange in the Multiverse of Madness / ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス

MCUで僕の一番好きな『ドクター・ストレンジ』待望の二作目は、まさかのサム・ライミ監督によるSFホラー映画。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』にてマルチバースの扉を開けてしまったストレンジ。その力に対して『ワンダヴィジョン』で最強の魔女となってしまい、失意にさらされたワンダことスカーレット・ウィッチが目をつける。

全てを捨てて魔法使いになることを選んだストレンジと、家族も恋人も夢も全て失ったワンダが不思議とシンクロする、楽しくてとても怖い映画です。

サム・ライミの作家性がいかんなく発揮され、彼が得意とするB級ホラー感満載の演出がたまりません。SSS級のタイトル・ブランド・予算を持った作品にも関わらず、『死霊のはらわた』のようなサム・ライミ節に溢れています。

様々なマルチバースを旅するワクワク感は鑑賞者を飽きさせず、MCUだけではなく、マーベルシリーズやX-MEN好きをニヤリとさせる演出も盛り盛り。

それでもやはり今作は「ワンダ・マキシモフ」という1人の女性が狂っていく様子が切なく、悲しい。彼女は彼女の幸せを追い求めただけで悪者扱いされてしまう。

人はどうやって幸せを見出すのか?

今の自分を培ってきたのは一体何だったのか?

別の人生へ憧れを持つことは悪なのか?

今作ではマルチバースというパラレルワールドの性質そのものがヴィランであり、人を狂わせることを印象付けます。

9. Dragon Ball Super: SUPER HERO / ドラゴンボール超 スーパーヒーロー

『ドラゴンボール超』ではビルスの出現やスーパーサイヤ人ゴッドなどにより、超ハイパーインフレを起こしている。そこにはやはり拭いきれないマンネリ化が発生し、「ハイハイどうせ悟空が勝つんでしょ」などの緊張感の欠如などが生じていた。

悟飯を含めインフレ化についていけない旧Z戦士たちの登場や活躍は忘れられていた。だからこそ今作のアプローチには脱帽した。

ストーリーをピッコロを中心にしたコメディにすることで、悟空やベジータからの脱却を図り、必然的に地球の旧Z戦士たちへフォーカスさせる手法を取っている。

そしてレッドリボン軍。

今更感があるが、彼らをヴィランに設定することで初代ドラゴンボールやドラゴンボールZのようなノリや楽しさが息を吹き返した。

冒頭や随所で挟む初代ドラゴンボールやドラゴンボールZの映像により、35年前のアニメを観ているような懐かしい気分にさせる。それら古典的なドラゴンボールの話や忘れ去られていた設定が、しっかりと今作の筋に絡んでいるのも素晴らしい。

カリン様、ヤジロベー、人造人間16号、17号、18号、デンデ、ゴテンクス・・・ドラゴンボールZの同窓会のように出てくるキャラクターたちは原点回帰を意識しているのだろう(ヤムチャ、チャオズ、天津飯も一瞬登場)。パンちゃんが出てくることでドラゴンボールGTのことも連想させる。

EDの筋斗雲も素晴らしかった。

新規のファンだけではなく、往年のファンも楽しめさせてくれる一作です。

10. RRR

バーブバリシリーズで名声を得たS・S・ラージャマウリ監督の最新作。

どう形容していいのかわからないほど、踊りも歌もストーリーもアクションも、全てが楽しすぎる映画。映画を観終わったあとに「ナートゥ・ナートゥ」を踊った人も多いはず。

それでいて植民地時代のインドを舞台にし、体制側と反体制側の戦士という本来相容れないはずの2人が兄弟の契りを交わすという、とても熱く、悲しい男の友情物語。

植民地時代のインドという、イギリス人から人間扱いされていなかった差別で苦しんだ時代ということもあり、背景とテーマはとても重い。

主人公の二人も実在する独立運動指導者をもとにしている。

しかしインド映画特有のギャグ、ハイパーアクション、映画を象徴する歌や踊りの数々により、ものすっごいエンターテインメントへと昇華している。

(というかギャグなのかシリアスなのかわからない部分が多かった)

182分というとても長い映画ではあるが、その長さを感じさせないほど展開が二転三転し、畳みかけるアクションが視聴者を飽きさせない。

戦闘シーンもとてもクリエイティブで、イギリス軍相手に戦う方法が千差万別すぎて笑う。男塾かよ。

(ビームの恰好は北斗の拳だったけど)

そして個人的に開いた口が塞がらなかったのは「群衆の使い方」。

ハリウッドではCGに取って代わられた群衆を、本当の人(エキストラ)を使って演出しているのが本当にすごい。

街の中も、祭りも、村も、政府軍との戦闘も、スクリーンに映る群衆は全部ホンモノの人間たちで構成されている。人口がめちゃくちゃ多い、インドならではのカオスな風景が見事にブレンドイン。

ハリウッドで失われた画作りがインドではまだまだ現役なのが嬉しいです。

IMAXで観て本当によかった。観て損しない。