「課題の分離」は共依存が覚えるべき重要スキル[アドラー心理学]

「嫌われない勇気」を読んで、1個だけ、相手と自分の境界線が曖昧な共依存の私に役に立つものを見つけたのでご紹介。

それが「課題の分離」です。以下メモったことをそのままコピペしてます。

課題を分離するとは?

本来他者がやるべき課題まで自分がやらないよう、冷静に線引きする。他者の課題には介入せず、自分の課題には介入させない。課題の分離は、対人関係の入り口。分離できないと、相手に密着しすぎてしまう。さしのべれば手が届く、けれど相手の領域には踏み込まない適度な距離を保つこと。

課題を分離する方法

その課題をやらないことで困るのは最終的に誰かを考える事で、誰の課題かがわかる。

何故介入してしまうのか

なぜ人は介入してしまうのか。相手を低く見ているから、介入しようとする。望ましい方向に向かわせようとする。自分は正しくて、相手は間違っていると思う。ここでの介入は操作。本人的には善意による働きかけだと思っているが、土足で踏み込み操作しようとしているのですから。横の関係を築くことができれば介入がなくなる。

横の関係とは

互いの分離をしながら、お互いが違う事を受け入れながら、対等な関係を築くこと。横の関係を築くには、「ありがとう」「うれしい」「助かったよ」と素直な感謝、尊敬の言葉を言う事しかできない。

介入ではなく、「援助」は必要

ただし、困っている人は見過ごすわけにはいかない、介入にならない援助をする必要。勉強は子どもの課題と理解した上で、自分が何ができるか考える。勉強しなさいと上から命令するのではなく、本人に自分は勉強が出来るのだと自信を持ち、自らの力で課題に立ち向かっていけるように働きかけるのです。課題を分離したまま、自力での解決を援助していく。

課題は手伝わないが「援助する」用意はあることを相手に伝える。

馬を水辺までは連れていくようなイメージ。その水を飲むか飲まないかは馬に任せるということ。強要もアドバイスもせずに。ただただ、見守る。

相手の好意を踏みにじる?

課題の分離について相手の好意を踏みにじるように感じるのは、見返りに縛られた発想。何かをしてもらったら、それは自分が望んでいなくても返さなきゃいけないと。これは好意に応えているというより、見返りに縛られているだけ。相手がどんな働きかけをしてこようとも、自分のやるべき事を決めるのは自分。

絆と呼んでいるモノの根底にあるのは見返り。対人関係のベースに見返りがあると、自分はこれだけ与えたんだから返してくれ、という気持ちがわき上がってくる。見返りを求めてはいけないし、そこに縛られてもいけない。

人生はギブアンドテイクでなく、ギブアンドギブ。相手の求めていないことや介入はせず、ただ相手を見守り、困っていたら、自分が相手に対して何を与えられるか考え、援助する用意があることを伝えるだけ。

勇気づけのアプローチをする

相手が課題を前に立ち止まって待っているのは、課題に立ち向かっていく勇気がくじかれているから。それを取り戻させる。それは褒めることではない。

人は褒められることによって、自分には能力がないという信念を形成していく。喜びを感じているとしたら、縦の関係に従属し、自分には能力がないと認めているのと同じ。褒めてもらうのが目的になると、他者の価値観に従うことになる。

自分には価値があると思えた時に、勇気を持てる。人は共同体にとって有益なのだと思えた時に、自らの価値を実感できる。私は誰かの役に立っていると思えることを他者から評価されるのではなく、自らの主観によって貢献していると思えることで人は勇気を得る。

役に立つとは?

寝たきりの人であっても役に立っている。寝たきりの人が役に立っていないと思うのは、あなたは行為のレベルで見ているから。他者が何をしたかでなく、存在していること自体に感謝する。

交通事故にあった母が生きているだけで感謝するように、存在しているだけで役に立っている。生きているだけで、周りの心を支える。なので自分の事も存在のレベルで受け入れる事が大事。

交通事故という特別なシチュエーションだけの話に感じるのは、他者を見る時、減点方式で見ているから。理想像としての100点から減点していく。評価している。0の地点から出発する加点方式が正しい。

つまり…

他者に関心を寄せること、横の関係を築き、勇気づけのアプローチをしていくことが、私は誰かの役に立っているという生の実感につながり、回り回ってあなたの生きる勇気に繋がる。

ちなみに書籍の感想

本の感想としては、なるほどと思うこともあれば、受け入れられないこともあり。「嫌われたくない」自動思考を対処するヒントを探して読んだモノの、「承認欲求の否定」に関してもやっとした部分があったのでうーんというかんじだった。

①自分の孤独への恐怖と向き合うには良かった

②共同体感覚は「何にも属していない人はいない」という意味で所属意識に近いのかなと思った(対象範囲が広すぎるのは理解を超えてた)

③承認欲求を否定するのは、他者がやるべき事と自分がやるべき事を明確にして、密着した関係性を引きはがすにはいい④一方で、「課題の分離が相手の好意を踏みにじるように感じるのは、見返りに縛らているから」とあったが、自分だけでなく相手も「見返りに縛られない状態」でないと「誘ったのに付き合い悪いな」と思われて、その後付き合いの場に呼ばれなくなるのが関の山では?(断り方の問題?)

見返りが返ってこないとか借りを返さなきゃと悩みすぎているなら、やめようという事なら良いかも。⑤嫌われたくないと思う人(私)は「介入」される側なのに、介入する側の話で進行していて分かりづらかった(介入させるなで終わり?)

⑥相手が自分にした行為のレベルじゃなく存在していること自体に感謝が、私にはスピリチュアルすぎた

⑦「世界感」を変容させる考えはドラマチックだったが、具体的なやり方としては「自動思考を変えていく」というところに行き着く気がした

⑧「自分は変えられる」という前提の上で成り立っているのは頼もしかった

(けっこういっぱいあった)

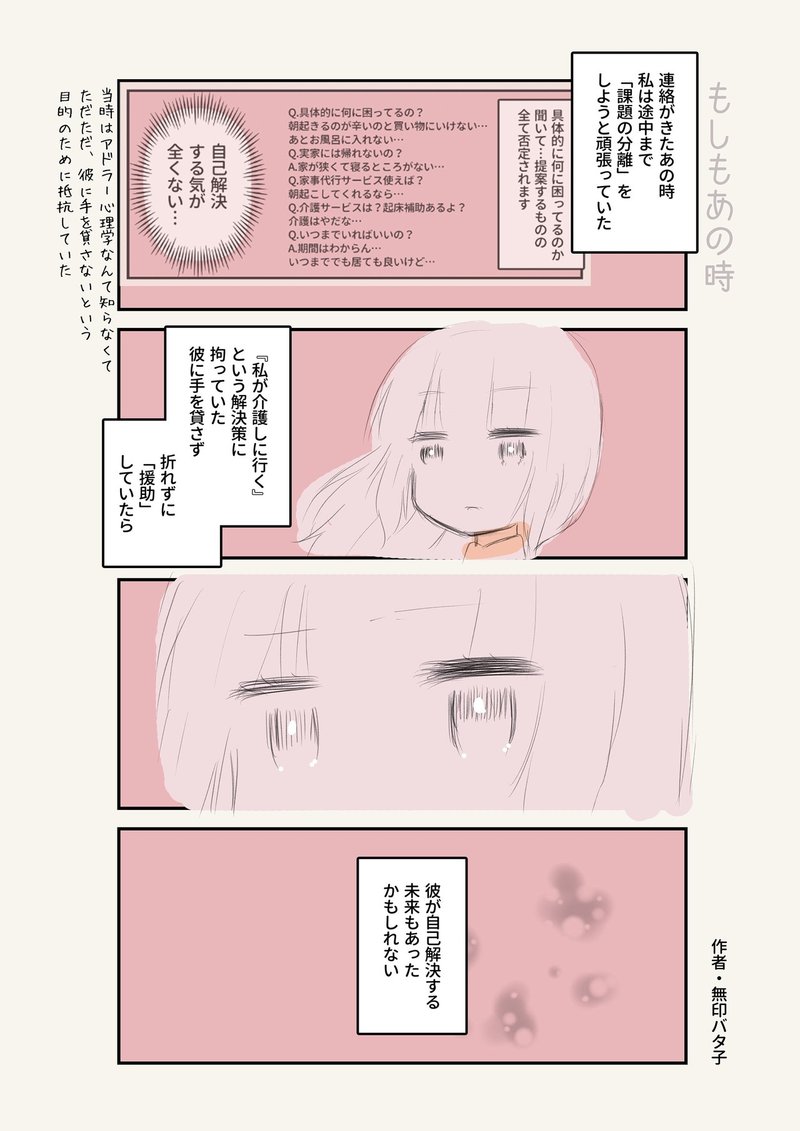

この話は#バタ子と元彼の数日間 [完結]の後日談です。

似たような話題は「#バタ子の共依存克服」というタグにまとめてます。

最後まで読んでくれてありがとう!他にも私自身を変えるのに役に立った具体的な方法を投稿してます。私は私が変わる為思考の整理の為にしか書いていませんが、続けて読むとヒントになるかも。(目次を見てね)おかげで精神が成熟したので毎日更新はやめます!何か不明な点等あればコメントなど下さい。