【2023年、壁打ちワークショップレポート】コミュニティーマーケティングのプロ小島英揮さん編

2023年7月から高知県日高村で始まった「スーパー関係人口創出メンター制度(通称:スパ関制度)」とは、地域課題解決に必要な 「ナレッジ」や「スキル」や「つながり」を持つ県外在住のプロフェッショナルな方に関わってもらい、地域おこし協力隊の事業を支援してもらう仕組み。

その仕組みを利用して学びを促進する『実践型・ワークショップ会』をスタートしました。

第1回のスパカン制度のメンター1人目は、AWS(アマゾンウェブサービス)のユーザーコミュニティを立上げられたコミュニティーマーケティングのプロ小島英揮さん。

高知県日高村の協力隊含む10名が参加し、自分自身の事業に真剣に向きあった、小島英揮さんによる半年間の壁打ちの様子のレポートです。

●小島英揮さん

Still Day One合同会社 代表社員/パラレルマーケター ITのB2Bマーケティングで30年近いキャリアを持つ。PFU、アドビ等を経て、2009~2016年に、AWSで日本のマーケティングを統括、日本最大のクラウドユーザーコミュニティJAWS‐UGの立ち上げに携わる。2016年にコミュニティマーケティングの普及・啓蒙をするコミュニティ:CMC_Meetup を設立。3000名を超えるコミュニティ参加者を持つ。2017年より決済、AI、コラボレーションなど国内外の複数の企業でパラレルマーケターとして活動中 著書に「ビジネスも人生もグロースさせる コミュニティマーケティング」(日本実業出版社)、共著に「DevRel エンジニアフレンドリーになるための3C」(翔泳社)

●課題図書

『ビジネスも人生もグロースさせる コミュニティマーケティング』

詳しくはこちら>

【第1回】「マーケティングとは?」@zoom

小島さんの壁打ち第1回は、オンラインで開催しました。

まずは、アイスブレイクに自己紹介。

⑴今、自分の事業で困っていること

⑵このワークショップへの期待

この2つをみんなで共有しました。

現在進行形で、自身の事業を進めている協力隊の人たちだからこそ、リアルな悩みがどんどん出てきます。

そして、まずは「マーケティングとは、いったい何なのか?」。マーケティングの基礎を小島さんから学びました。

一番重要なのが、OWWHというワークフレーム。

OWWH

Objective(事業のゴール:3年後/1年後・定量/定性)

Who(まず対象とすべき人はだれか?/それはなぜか?)

What(その人に訴求すべきことは何か?/それはなぜか?)

How(伝える方法は何があるか?/なぜそれがいいのか?)

自分の事業は“何を持って成功と言えるのか”、定量・定性のゴールを設定し、それを“達成するための近道”となるWWHを考える。そして実践し、OWWHをアップデートしていくことによって、事業の成功に近づいていく。

このOWWHのワークフレームに各々の事業を当てはめて考えてくるのが、宿題となりました。

【第2回】「“トマト豆ゼリーを開発中”の小野さんのObjectiveを考える!」@zoom

日高村地域おこし協力隊を卒業をし、地域商社nossonを立ち上げた小野さん。日高村の特産品「フルーツトマト」と土佐八升豆「いきいき豆」を組み合わせた、とまと豆ゼリーを開発中です。

第2回では、小野さんが考えてきた、とまと豆ゼリーの事業のObjectiveを共有。そして、小野さんのObjectiveをみんなでアップデートしていきます。

<定量的なObjective>

・売上を達成するためには、顧客は何人必要のか?

・モニターする人数は何人必要のか?

・豆はどれくらいの量が必要のか?

・顧客の単価は?

<定性的なObjective>

・だれに、どう想起されたいのか?

<共通>

・3年後のObjectiveを達成するために、1年後のObjectiveはこれでいいのか?

などなど、気になったところをお互いに突っ込んで質問をして、どんどん深堀りしていきました。

そして、決まったObjective。それを達成するためのWWH(誰に、何を、どうやって訴求しアプローチすればいいのか)を全員が小野さんになりきって、考えてくるというのが宿題です。

【第3回】「小野さんになりきる!&“コーヒースタンド運営中”の浮木さんのObjectiveを考える!」@日高村

第3回の前半は全員が小野さんになりきって、考えてきたWWHを共有していきます。

WWHを考えていく中で何度も小島さんに問われたのが、“それは最短の近道か”、”ファーストピンとなりうる人はだれか”。

ファーストピンとは「すごくいいよ!」と言って、人にどんどん勧めてくれる人や、その地域のキーパーソン。ファーストピンになる人に最初にアプローチをすることで、その人が次のお客様を呼び、そしてその人がさらに次の人にと、連鎖を生みます。ファーストピンを狙うことで、ゴールに最短に向かうことができるのです。

では、どのような人がファーストピンとなり得るのか。STP(Segmentation Targeting Positioning)分析を行い、最初にアプローチするべき人を絞り込んでいきました。

そして、その人たちはどこにいて、どうすればアプローチできるのか、何をどう訴求すればその人たちに刺さるのか。具体的なアクションに落とし込めるまで、WWHの解像度を上げていきます。

後半は、中心商店街活性化に関する取り組みをミッションに、コーヒースタンドを運営中の現役協力隊の浮木大地さんの事業が題材に話し合いました。

小野さんの時と同様に浮木さんのObjectiveをどんどん深ぼっていき、決まったObjectiveを達成するためのWWHを考えてくるというのが宿題になりました。

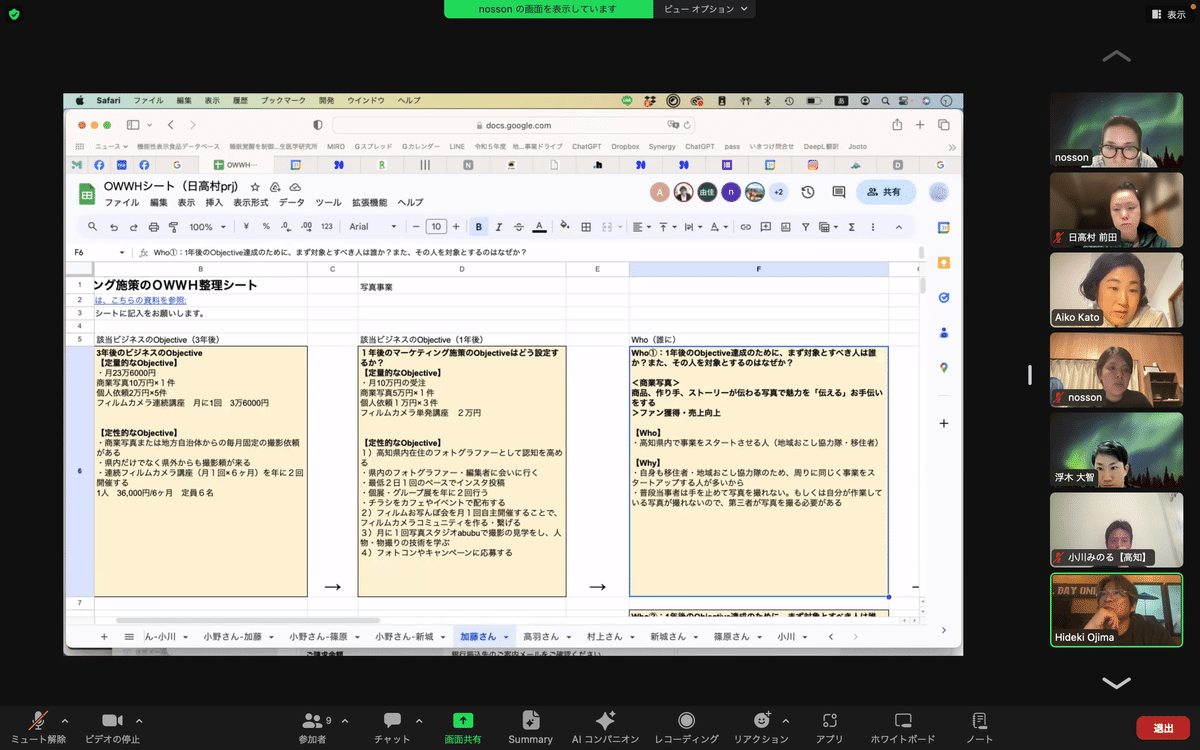

【第4回】「浮木さんになりきる!&“カメラマン”の加藤さんのObjectiveを考える!」@zoom

前半の題材:浮木大地さん(現役地域おこし協力隊、コーヒースタンド)のWWH

後半の題材:加藤愛子さん(現役地域おこし協力隊、フィルムカメラマン)のObjective

【第5回】「加藤さんになりきる!&“林業家”の小川さんのObjectiveを考える!!」@zoom

前半の題材:加藤愛子さん(現役地域おこし協力隊、フィルムカメラマン)のWWH

後半の題材:小川稔さん(協力隊OB、林業家)のObjective

【第6回】「小川さんになりきる!&半年間の振り返り」@日高村

前半の題材:小川稔さん(協力隊OB、林業家)のWWH

後半は、半年間の振り返りとおさらいをしました。

半年間に渡り、全員がそれぞれになりきって事業を本気で考えるのを繰り返し、OWWHというワークフレームを叩き込みました。

そしてOWWHを考えて満足するのでは意味がない、「実践にこそ意味がある」。何度も小島さんが言われていた言葉です。

半年間でOWWHをもとに実践し、うまくいかなかったらOWWHに立ち返り、また考え、どんどんと前に進んでいる協力隊の方もいました。

そんな協力隊に参加した皆さんの学びレポート公開中です!

↓