ファンネルマークの由来とその歴史:20選

ロゴマークに隠された思い

身の回りには数えきれないほどのロゴマークがあるが、それに込められた"思い"を知ることはあまりない。

昨年、イーロン・マスク氏に買収され、サービス名がXに変更された旧Twitter、そのロゴといえば青い鳥が思い浮かぶ読者も多いことだろう。

このロゴにはある意味が込められていた。日経新聞によれば、「空高く飛び立っていく青い鳥は、自由と希望と無限の可能性を持っている」と説明されている。その理念に沿う活動ができていたかは賛否が別れるかもしれないが、少なくとも、ロゴがそのサービス、もしくは会社の顔として機能し、利用者に親しまれていたことは紛れもない事実であろう。ユーザーからは惜しむ声が多く聞かれた。

ファンネルマークとは?

そんなロゴマークの中でも海運会社のマーク、とりわけファンネルマークというジャンルに注目したい。

そもそもファンネルマークとは何だろうか?

ファンネルマークとは、船舶の煙突に塗られた、どの会社の船舶かを識別するためのマークのことで、そのまま煙突マークとも呼ばれたりもします。

覚えていれば"宇和島運輸フェリー"だと一目でわかる。

なぜ煙突に識別マークが塗られるかというと、煙突が遠方からでも分かる高所にあり、目につきやすいからと考えられています。

また、船舶の色彩にも理由があるようです。

特に戦前の商船は、船体が黒色で、上甲板の構造物は白色がスタンダードな塗装方法でありました。船体を黒色で塗るのは、汚れを目立たせなくするための工夫らしいです。そうなると、たくさんの商船が停泊する場を遠くから見たとき、船舶の形で判別するのは至難の業でしょうし、塗装でも見分けられないとなれば、判別に苦労してしまいそうです。せめて、何か目印を付けたいと思うのが自然でしょう。そんな訳で、「どの船舶も同じに見えてしまう」といったことを防ぐ観点からも、一目瞭然な識別マークが求められていたことが伺えるでしょう。

ファンネルマークは会社を象徴するマークなので、社章や社旗と同一のケースが目立ちますが、異なるマークを採用している事例もあります。そのようにマークの由来を調べておりましたら、これが案外面白い。その船会社の創業当時のエピソードだとか、設立理念といった歴史を物語っています。と言いつつ、単純な理由で決まったであろうマークもあります。

20社とそのカテゴリーについて

さて、とりあえず筆者が選んだ20社を説明していこうと思います。これらを選んだ理由は、イウしキーというTwitterに類似したSNSのカスタム絵文字として登録されているマークで、その申請者の誰かさんが語れる程度にはうんちくを持っているからです。

各海運会社ごとに解説していくが、まず会社概要とファンネルマークについて、続けて由来に関わるエピソードがあればそれを解説します。尚、調査したが裏取りができなかったものに関しては、筆者の推測だと断った上で載せています。

また解説にあたって、これらのマークデザインを筆者の独断でおおよそ3分類に分け、これに沿って章立てしている。

A.文字図案化系

まず文字図案化系で、これは社名の頭文字のような文字を図案化したものと定義します。今回解説するマークの中で最も見られたケースです。

B.普通図案化系

次に普通図案化系で、文字以外のものを図案化して何かしらの意味を持たせるケースとします。

C.色彩系

最後は色彩系で、色自体に重要な意味を持たせているケースと定義します。

A.文字図案化系

川崎汽船

まず紹介するのは川崎汽船で、売上高で見れば日本で三番目に大きな海運会社です。川崎造船所から独立して設立された企業で、神奈川県川崎市と似た社名ですが関係はありません。

ファンネルマークは赤地に白字のKとなっています。”KAWASAKI”の頭文字Kの字から取ったものですが、そのマークが生まれるまでには紆余曲折あったようです。

1919年の設立当初は黒いファンネルマークを掲げていたが、すぐに赤色に変更されています。

1920年に川崎汽船は旧川崎造船所、国際汽船とで共同運航が決まります。このとき共通のファンネルマークを掲げることとなり、偶然なのか必然なのか三社の頭文字がKであったことからそれが採用され、このファンネルマークが誕生しました。

その後、国際汽船が共同運航の枠組みから離脱し、川崎造船所も所有船を川崎汽船に譲ったことで、このマークを使うのが川崎汽船だけとなり、同社のマークとして現在まで引き継がれているようです。

ちなみに、苫小牧と八戸の航路を持つ子会社の川崎近海汽船(シルバーフェリー)も同じくKマークなのですがKの書体に違いがあって、川崎汽船はサンセリフ体、川崎近海汽船は出っ張りのあるセリフ体となっています。

日本通運

「引越しの日本通運」のフレーズで有名な陸運会社で、有名な赤丸に通のマークを見たことのある読者も多いのではないだろうか。

このマークは飛脚に由来しています。江戸時代中期以降に飛脚の間で使用されていたのが丸通マークで、後に同社で採用されたものです。

"後に同社で採用された"と記したように当初はこのマークは使われていなかったようです。

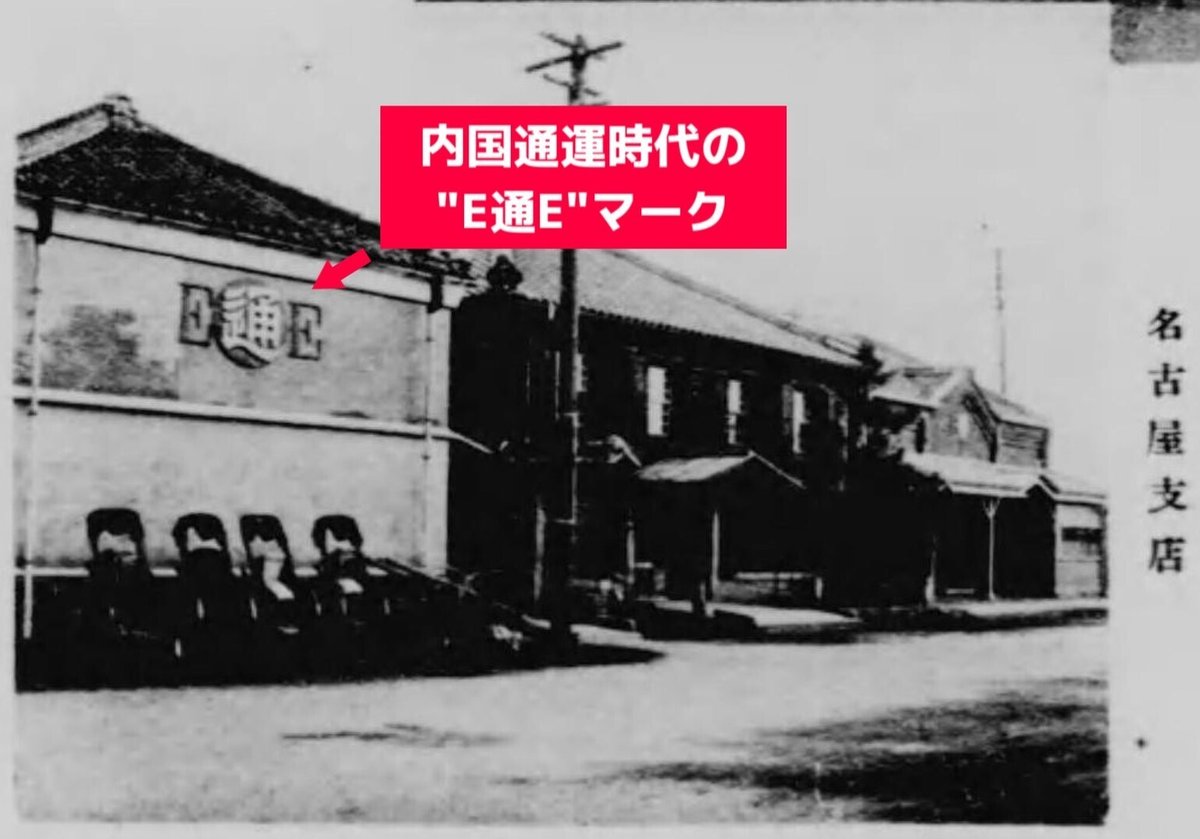

そもそも日本通運は前身が内国通運という会社で、日章の中に"通"の一字と"E"を左右で囲んだマーク(E通E)が使われていました。EはEXPRESSの頭文字で、運送方法が最も迅速な日本の通運会社との意味があったようです。

その後、1937年に丸通が正式に採用されお馴染みのマークになったようです。

ちなみに、現在の日本通運はブランドマークを一新しており、丸通マークを目にする機会はめっきり減りました。Nippon Expressの略称であるNXを強く打ち出しており、同社のブランドマークを始め海運子会社の日本海運も社名をNX海運と変更しています。

新日本海フェリー

北海道から日本海側の諸港に航路を持っているのが新日本海フェリーです。日本海で長距離フェリーを運航している数少ない企業で、北海道に向かうライダーさんや旅人の方はお世話になったことのある方も多いのではないでしょうか?

さてファンネルマークについて、筆者の見立てにはなりますが単純に社名の頭文字である新のSだと思われます。

栗林商船

次に紹介するのは北海道室蘭を発祥とする栗林商船です。同社自体は旅客を運ぶフェリーではなく貨物輸送が主な事業ですが、津軽海峡を横断する航路を持っている子会社の青函フェリー(元・共栄運輸)は、同じファンネルマークを使用しており目撃したことがあるかもしれません。

ファンネルマークには丸に漢数字の七があしらわれています。このマークは栗林商船が創業する以前より屋号として使われていた伝統あるマークなのだそうだが、その由来が想像もつかないマークの代表格であるように思います。

調べてみるとこれにも意味が込められているようで、七には「完成」が、丸には「円満」を意味しており、「円滑に進んで完成」するという意味があるらしい。ところで円満に疑問を解決できただろうか?

九州郵船

九州商船は福岡県と長崎県壱岐、対馬を結んでいる海運会社。

ファンネルマークは九州のキの字を図案化したものと考えられています。このマーク自体は1920年の創設当時から使われているものだそうです。

また、九州商船という社名とマークが類似している会社がありますが、別会社なので注意したい。

九州商船

九州商船は長崎県の本土と五島列島等を結んでいる海運会社です。

ファンネルマークは白地に赤字でカタカナのキで、これは九州郵船と同じく九州のキの字を図案化したものです。

前身の「九州汽船」時代からキのマークが採用されているようだが、マークの配色が過去に2回ほど変更していることが伺えます。創設当初は黒地に白抜きのマークであったのが、戦後直後の資料ではオレンジ色地に赤字で紹介されていることが確認できました。最近ではネットやTwitterでファンネルマークや社旗を確認する限りだと、白地に赤字へと変更されているものと推察されます。先にも述べたように、九州郵船と似ていますが別会社なので注意したい。

マルエーフェリー

鹿児島県本土と奄美群島、そこから沖縄本島とを結ぶ海運会社。以前は大島運輸と名乗っており、後にマルエーフェリーと社名を変更しています。

マークの由来は推測になってしまいますが、創業者の有村さんの頭文字である”A”に由来しているのではないかと考えられます。マルエーフェリーの属するマルエーグループ他社には、「有村○○」という企業名が5社ほどありますし、有村産業というかつて沖縄を拠点にしていた海運会社も同じく創業者が有村さんで丸Aファンネルを掲げていたことから、そのように考えるのが自然かなと思っています。ちなみに、マルエーフェリーと有村産業の創業者は親族であるようです。

もしかすると奄美のAかもしれませんが調査不足のため真偽不明です。あと、子会社の奄美海運も同じファンネルを使っています。

東京湾フェリー

東京湾フェリーは神奈川県久里浜と千葉県金谷を結んでいる海運会社です。

このファンネルマーク、ゲームにありそうなジャンプ台のような形をしているがそれとは全く関係ありません。これは「亜」の字を図形化したものです。

なぜ社名と関係のない亜の字が使われているかというと、従来の社名が「東亜海運」で当時使われていたマークが社名変更後もそのまま引き継がれているためです。

この東亜海運が東京湾フェリーに変わるまでの経緯も触れておきたい。

東亜海運は1939年に中国航路を持っていた複数の海運会社が出資して設立された海運会社として誕生しています。

ただ、時勢から察して分かるように、大陸進出強化のために設立された国策会社であったことから、1946年に勅令解散、1947年には閉鎖機関に指定されており、特殊清算をしていたようです。

その後、1957年に新会社として東亜海運の創設が叶い(経営陣と資金はそのままだが、法人としては別物だったはず)、これまでの中国航路から東京湾のカーフェリー事業に転換。東京湾のフェリー会社として生まれ変わったことで、1962年に社名を東京湾フェリーと変更しているが、ファンネルマークは変わらなかったため、当時を物語る数少ない生き証人となっています。

宇和島運輸フェリー

宇和島運輸フェリーは愛媛県八幡浜と大分県別府・臼杵とを結ぶ海運会社です。

ファンネルマークは社名の頭文字で会社設立の地、宇和島の宇を図案化したマークとなっているけれど、そこを発着するフェリーは現在運行されていない。

大阪商船

日本郵船を覇を競っていた戦前の2大海運会社の一角が大阪商船です。現在は三井船舶と経営統合を行い商船三井となっています。

ファンネルマークは、大阪の大の字を具象化したもの。この遠くからでも分かり易いことも想定した大の字は、初代社長の考案であるらしく、将来海外に進出するに当たって、世界に大をなすという意気込みに発したからなのだそうです。

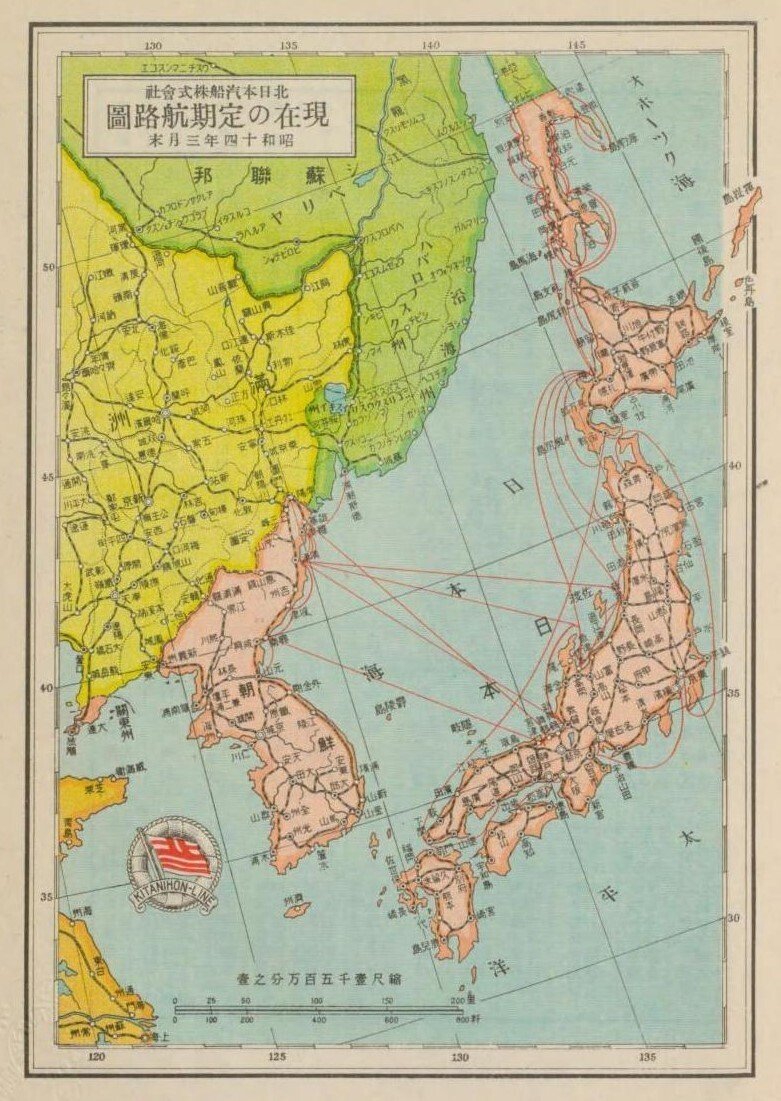

北日本汽船

北日本汽船は、戦前に日本海側で活躍していた海運会社です。

ファンネルマークは北とニホン(二本)を図案化したものと考えられます。

創立は1916年で、小樽を拠点にしていたことから主な航路は小樽-大泊を結ぶ樺太航路や敦賀から大陸への日満欧亜連絡航路の一翼も担っていました。戦時色が強まる中、北日本汽船をはじめ日本海側に航路を持つ汽船会社を統合し、新たに日本海汽船が設立されたことで会社は消滅したようです。

鉄道省 連絡船

鉄道省は後に日本国有鉄道と呼ばれる鉄道業務を管轄していた官庁でしたが、鉄道の補完的な役割として航路も保有しており、それは鉄道連絡船と呼ばれていました。代表的な航路としては青函(青森-函館)や宇高(宇野-高松)、戦前であれば関門(下関-門司)、関釜(下関-韓国 釜山)、稚泊(稚内-樺太 大泊)などが挙げられます。

そんな連絡船のファンネルマークをはじめ、鉄道省やその継承団体で使われていたのが工マークです。その由来は1870年に工部省が誕生まで遡り、省旗を”白地に赤の工字”と制定したことに始まります。この工マークが、連絡船のファンネルマークになったのは1909年3月6日(鉄道院汽船塗装規程・達147号・第4条)からのようです。

戦後も使われ続けていましたが、1964年ごろに"JNR"マークの連絡船が就航したことで工マークは使われなくなったそう。変更理由は新型船の設計時に煙突の形を変更する予定があったため、そのときに良さそうなマークを選び直したからなのだそう。

詳しくは、羊蹄丸型連絡船("津軽丸型"と呼ばれることが多い)の初期計画時に煙突サイズの横幅が広く設計されていたが、この煙突だと工マークでは見栄えが悪かったよう。そのため当時、特急こだま号のマークとして使われていたJNRマークに変えてみたところ思いの外マッチしたらしく、それを重役会議に提出したところ採用され、このマークに決まったというのが顛末のようです。

ところで発端となった横長の煙突、完成時には従来と同じ長さに戻ってしまいマークだけが変更される結果となってしまったようです。

B.普通図案化系

日本郵船

日本最大の海運会社で三菱グループの創設者で有名な岩崎弥太郎により設立されたことでも知られています。日本の読み方が"にっぽん"なので注意したい。

さて、ファンネルマークは"白地に赤二本線"です。

その由来は創立の二つの源流、郵便蒸気三菱会社と合同運輸会社が関係しているようです。当時、この2社は激しい競争を繰り広げていたが競争を止めてお互いに会社を合併させる決断を下すことになった。このときに二社合同の姿、合同への赤誠を告げるために、二社をそれぞれ1つの赤線として表現したことに由来するようです。

このマークはグループ会社の近海郵船でも使われていますが、右側にV字の切り込みが入っているといった違いがあります。

佐渡汽船

佐渡汽船はその名の通り、新潟県の佐渡島への航路を運営している海運会社です。

このマークには二つの形を含んでいます。

まずは佐渡島を表現していることだろうか。南北には東西に延びる山脈と、その間に国中平野と東西に湾がある地形を連想させるマークとなっています。

次に、この形が分銅を表していることだろうか。そもそも佐渡島は金山開発がなされた「黄金の島」であったことから、黄金を量るのに使われた往年の分銅をマークとして採用したものと考えられています。佐渡の地形と文化を組み合わせたファンネルマークもまた一興ですね。

隠岐汽船

隠岐汽船は島根県、または鳥取県と日本海の離島である隠岐諸島とを結ぶ海運会社です。

このマークの由来は家紋として使われていた三星紋で、隠岐に航路開設に尽力した松浦斌さん、その松浦家の家紋を明治18年からファンネルマークとして採用したことから始まります。三星紋はオリオン座中央の三星のことです。現在でも隠岐汽船のフェリーが焼火山の麓を通過するときに、そこに眠る松浦さんに敬意を表して汽笛を捧げているようです。

色彩についての記述もあり、当初は船体が黒色だったため三星は白色だったが、昭和11年就航の船舶から赤色のデザインに変更されました。戦後には、簡潔で調和のとれたマークを譲ってほしいと申し込んでくる会社があったと社史で言及されているほど自慢のマークであるようです。

関西汽船

大阪商船の内航部門が主体で1942年に大阪商船など6社の出資によって創設された海運会社です。先ほど説明した宇和島運輸も出資した1社なのですが、戦時統合という面が強かったため戦後に離脱しています。

本四連絡橋の開通で経営が悪化。商船三井系他社との再編過程で「フェリーさんふらわあ」、現在は「商船三井さんふらわあ」となっています。

直前の画像は関の字を図案化した社章。

以下のWikipedia引用画像がファンネルマークで、横に白一線のみのシンプルなデザインとなっています。これは「ハチマキ」を意味していて、「白鉢巻で気合をかけ、”一番”にのし上がろう」と意気込んだシンボルであるようです。そう考えれば、下画像の白線箇所だけ不自然に出っ張っているのは、白鉢巻を巻いた姿を意識してのことなんだろうなと推測しています。

C.色彩系

商船三井(旧・大阪商船三井船舶)

日本で二番目に大きな海運会社。略称のMOLは英語社名のMitsui O.S.K. Linesの頭文字をとった名称。子会社にはさんふらわあシリーズで有名な"商船三井さんふらわあ"があります。

まれに"三井商船"と書かれているところを見かけるますが、大阪商船三井船舶を圧縮した姿が現正式社名の商船三井なので、この倒置法みたいな語順(?)が大切なことは覚えておいてください。

さて、商船三井のファンネルマークといえばオレンジ一色のファンネルでしょうか。

このマークに変更されたのは1964年の大阪商船と三井船舶が合併したときのお話まで遡ります。このとき新たなファンネルマークを決めるため両社は交渉していたが、そのとき大阪商船側の専務が「大阪商船三井船舶はトップ企業である。トップにはマークは必要ない。2位以下がマークをつければよい。」ということでノーマークが採用されています。

オレンジ色が採用されたのは交渉時に偶然目に入ったたばこの箱「光」の色がオレンジ色で、これが決め手になったからなのだそう。ちなみに、社章は両社の社章を足したものとなっています。

Ocean Network Express

日本の海運大手3社がコンテナ部門を統合させて2017年に設立された海運会社。略称はONEでコンテナや船体にもONEマークがあしらわれています。

船の煙突をファンネルといいます。煙突には船会社毎にデザインされたマークがついています。ここを見ればどの会社の船かわかりますよ。ONEのファンネルマークはこちら。 pic.twitter.com/Vv9CCZ5Cv0

— オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン 株式会社 (@ONE_LINE_JAPAN) March 12, 2019

ファンネルマークは白とマゼンダ。特にコーポレートカラーでもある特徴的なマゼンダは、公式X垢によれば「他にない色で強い意志の表明」。日経BOOK PLUSの記事から解釈すれば、「世界のどの会社とも違う色」であることが本体組織からはみ出して、かつ新しい価値の組織を生むことを目指す会社の理想を体現したカラーなのであろう。

何故ブランドカラーがマゼンタ色なのか?(・・・の続き)

— オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン 株式会社 (@ONE_LINE_JAPAN) January 15, 2019

ご家庭にプリンターがあると思いますが、プリンターの赤色は赤(Red)とは書いてなくマゼンタ(Magenta)と書いてあると思います。マゼンタも赤系統の原色に入ります。他にない色で強い意志の表明がこめられてマゼンタ色に決まりました。 pic.twitter.com/iT4D3MuMoX

東海汽船

東海汽船は東京都芝浦と伊豆諸島の島々を結ぶ海運会社です。北欧のスウェーデン国旗に似ているけれど関係はないようです。

ファンネルマークの十字と紺色、赤字にはそれぞれ意味が含まれていて、十字は創設に関わった共同者が「十人」であったことから、紺色は海を表し4方向であることから四海、つまり「世界の海に通ずる」という意味。赤地は「旭日のような情熱と希望」を意味しています。

ちなみに前身の東京湾汽船では創業時は白地に赤十字のマークがファンネルマークとして使われていました。けれど、その赤十字マークは戦争や紛争地で救護活動時や軍の衛生部隊を保護するマークとして、大正時代の勅令で一般利用が禁止となってしまったため、現在のマークが採用されたという経緯があります。

小笠原海運

小笠原海運は東京竹芝桟橋と小笠原諸島父島を結ぶ海運会社で、1,000kmも離れた太平洋上にあるにもかかわらず地理的な理由の上で航空機が使えないため、この船が島から出るための唯一の定期的な移動手段となっています。

ファンネルマークは2本の赤線と3本の紺色が交互に並んだものです。

小笠原海運は小笠原の本土復帰時に設立された海運会社なのですが、戦前に小笠原航路を運営した実績のある日本郵船と東海汽船がそれぞれ出資して設立された経緯がありました。そのためファンネルマークは設立に関わったそれぞれの親会社にあやかっており、2本の赤線は日本郵船から、紺色は東海汽船から引き継いだものとなっています。

【終わりに】

この記事は、「イウしキー Advent Calendar 2023」14日目の参加記事です。ためになるユニークな記事が見れますので、興味のある方は是非ご覧ください。

【主な参考文献】

・日本経済新聞「Twitter、ロゴを青い鳥から「X」に変更へ」2023年7月24日 9:49 (2023年7月24日 10:02更新)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN240N30U3A720C2000000/

・船のファンネルデザインに隠された秘密とは https://www.mol-service.com/ja/blog/ship-funnel

・はじめに:『日の丸コンテナ会社ONEはなぜ成功したのか?』 https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/032900009/012400266/

・隠岐汽船株式会社『隠岐汽船創立百周年記念 百年の軌跡』(1995)

[国立国会図書館デジタルコレクション]

・長尾桃郎 著『ファンネルマークの由来』,全日本海員消費生活協同組合,1960. https://dl.ndl.go.jp/pid/2491453

・上野喜一郎 著『商船の形態』,海と空社,1940. https://dl.ndl.go.jp/pid/1903904

・『コンテナリゼーション = The containerization』(227),日本コンテナ協会,1990-07. https://dl.ndl.go.jp/pid/1417256

・国土交通省海事局 監修『船の科学』18(3)(197),船舶技術協会,1965-03. https://dl.ndl.go.jp/pid/3231633

・国土交通省海事局 監修『船の科学』20(10)(228),船舶技術協会,1967-10. https://dl.ndl.go.jp/pid/3231664

・内国通運株式会社 編『内国通運株式会社発達史』,内国通運,大正7. https://dl.ndl.go.jp/pid/957641

・日向数夫 編『日本マーク・ロゴタイプ集成』,グラフィック出版,1967. https://dl.ndl.go.jp/pid/8312647

・『旅客船 : 機関誌』(26),日本旅客船協会,1957-01. https://dl.ndl.go.jp/pid/2810909

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?