古今東西、藍の魅力

日本で藍染めが始まったのは奈良時代頃。世界的に見ると紀元前3000年頃にはすでに使われていた跡が見つかっていることから、「人類最古の染料」と言われています。時代や場所が変われど、人がその青に魅せられることは変わらず、様々な手法が研究されてきました。今回はそんな奥深い藍染めの世界の一部をご紹介します。

正藍染め(しょうあいぞめ)の肌触り良い三重ガーゼのブランケット

正藍染めとは天然原料のみを使い伝統的な手法で作られる藍染めの事ですが、19世紀に人工合成の藍が発明されると、その手間の大きさからめっきりと数が減ってしまいました。そんな中でも作り手のAOBOZUさんは正藍染めにこだわり、なんと藍からご自身の畑で作っていらっしゃいます。藍のうつくしさを三重ガーゼの手触りと良さと一緒に楽しめる逸品です。

歴史あるチェコの藍染め工房のファブリックを使用した、クッションカバー

日本ではあまり知られていない、チェコ共和国の藍染めのご紹介です。こちらのファブリックを制作されている工房は、100年以上の歴史を持つそう。森で鹿を狩る優雅な貴族の図柄は、18世紀に作られた伝統あるものです。版木と呼ばれる型を使った手押し染めは日本の藍染めではなかなか見ない手法ですが、残念ながら年々生産量が少なくなっており、今や貴重な技術とされています。

タイ・カレン族の女性が染めた、たっぷりボリュームのフリンジピアス

タイ・カレン族の村で採れたジュズダマと、村の女性が染めた綿糸をふんだんに使ったフリンジピアスです。ジュズダマとはその名の通り、昔はこの丸い実をつないで数珠にしていたと言われています。たっぷりとしたフリンジは存在感があり、ぬくもりのあるあでやかな藍色は、ナチュラルなコーディネートによく合いそうです。

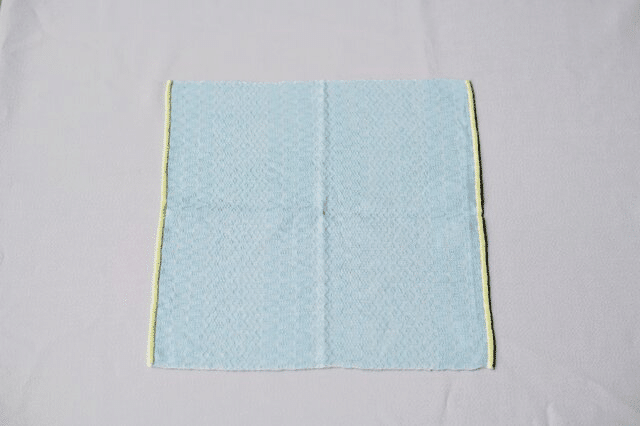

スウェーデンで学んだ技法を生かし、山形の豊かな自然風景を織り上げた四季のハンカチ

作り手のitoriさんは、スウェーデンの学校で伝統的な工芸を学び、手織りの職人資格を取得された後は帰国して山形県酒田市でものづくりをされています。藍染めや草木染めで染めた糸を素材に、山形の四季の移ろいをハンカチで表現。こちらは夏のハンカチで、爽やかな色味になっています。縫い糸までリネン100%にこだわり、全て自然素材で作られています。

もっと見たい方はこちらからどうぞ↓↓↓素敵な作品がたくさん並んでいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?