MMP #1(中編)|いいへんじの「現在地」をたしかめる ― 【これまで】のいいへんじ 編 ―

いつかまた同じ場所に集まることができるようになったときのための「下ごしらえ」をしていく企画、「MONTHLY MAKING PREPARATIONS」。

第一回は、公演の準備を進める前に、いいへんじの「現在地」を確かめてみることにしました。【いま】のいいへんじだけではなく、【これまで】と【これから】のいいへんじとのつながりを考えながら、生活について、演劇について、ざっくばらんにおしゃべりしています。

※ この座談会は、2020年5月7日に、オンライン通話にて行われました。

※ この記事は、(中編)です。

▼ 参加者

いいへんじ

中島梓織

松浦みる

飯尾朋花

小澤南穂子

いいへんじのおとなりさん

水谷八也(早稲田大学文学学術院教授)

清田隆之(恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表)

▼ 全体の目次

この記事は(中編)です。

(前編)―【いま】のいいへんじ 編 ―

① いよいよ、MMP、はじまります!

② 「いいへんじのおとなりさん」とは?

③ いま、いいへんじが考えていること。(生活編)

④ いま、いいへんじが考えていること。(演劇編)

(中編)―【これまで】のいいへんじ 編 ―

⑤ 演劇って、濃くて深くて、「超アナログ」。

⑥ 演劇にとって、いまは「ため」のとき?

⑦ 「何もできない」って、何なんだろう?

⑧ 共通点は「スピード感」に対する葛藤。

⑨ これまでのいいへんじを、「being/doing」の視点から。

(後編)―【これから】のいいへんじ 編 ―

⑩ 「やっつける」のではなく「やっていく」。

⑪ 『器』の冒頭部分を読んでみる!

⑫ 知らないところで重なっている。人類の孤独と共存。

⑬ これからのいいへんじも、「現在地」を確かめながら。

演劇って、濃くて深くて、「超アナログ」。

中島

水谷先生も清田さんも、それぞれご自宅でお過ごしかと思うのですが、いままでのわたしたちの話を聞いていて、何か感じたことがあれば、お聞かせいただけますか。

水谷

感じたことがありすぎちゃって(笑)

中島

ありすぎちゃって(笑)

水谷

どこから話していいか分からないんですけれども。

まず、個人的に、いまこの状況のことを言うと、僕も中島さんと同じで、全然苦痛じゃないんですよね。出不精ってわけじゃないんだけれども、普段も、あんまり、行きたい場所がきちんとあってじゃないと外には出ないので、全然苦痛じゃない。で、それはやっぱりそれだけ世間からずれちゃってるっていうことなんだけれども。

中島

うーん。

水谷

さっき、中島さんが言ってたのかな。コロナが収束したとして、そのときに、前と同じような日常が戻ったらやだな、っていうのは、結局、何も学ばなかった、ってことで。つまり、これまでの日常には、不自然な「当たり前」みたいな部分がたくさんあった、ってことなんですよ。中島さんの言い方だと、えらい人たちは気が付かないし分からないし。日常に戻れるんだろうか、って、心配をするのもとてもよく分かるけれども、恐らくね、戻らないほうがいいんだよ、やっぱり。戻らなくて、いま、学んだことから、先へ進んだ方がいいような気がしてるんですよね。

で、この時期に、いいへんじのもともとやろうとしてたことの形が変わって、いま、" making preparations " になったけれども、僕は、とてもまっとうな進み方だと思ってるんですよね。それは、やっぱり、いま、思索をするべきときだと思うんですよ。

あと、さっき、小澤さんが言ってたけど、手紙のこと。手紙は、メールとかビデオ通話とかに比べたら、不便なんですよね。でも、その不便さっていうのは、速さだけの問題であって、コミュニケーションに関しては、濃かったり深かったりすると思うんですね。演劇っていうのは、もともと不便なものなんですよ。「超アナログ」なんですよ。その、「超アナログ」なところを捨ててしまったら、たぶんほんとに、演劇は演劇じゃなくなってしまうと思うんですよね。

で、これまでのいいへんじっていうのは、やっぱり、「超アナログ」なんですよ。それは、聞き方によっては、すごいけなしているように聞こえてしまうんだけれども、もちろんそうではなくて、僕が考えているような演劇っていうものに、とても近いところにある。「超アナログ」だから、当然だけど、スピードが遅いわけですよね。で、スピードが遅いから、結論に達するまでに、ものすごい時間がかかるわけです。最初から設定されている到達するべき場所に進む、っていうのは、非常に合理的で、計算や計画でもってこなしていけるのかもしれないんだけれども、やっぱり、いいへんじが大切にしようとしてたのは、経過ですよね。途中経過なんですよ。

僕は、演劇っていうものは、人と人との間のコミュニケーションだと思うんですよね。何かをやる人がいて、それを見る人がいて、その間で目に見えない、何物かが働くわけです。そこだけで言えば、リモート演劇でも、できてる部分はあるのかもしれない。でも、みなさんがさっき言ってたみたいに、生の空間で伝播し合う、ちょっとオカルト的なことを言えば、魂の交流。みたいな、そういうことが、演劇にはやっぱり不可欠だと思うんですよね。

これまでのいいへんじのお芝居の中で、そういうことがすべてきれいに見えてるかどうかはちょっと分からないし、そうじゃないものもあるかもしれないんだけれども、でも、明らかに、いいへんじがやってるお芝居っていうのは、いわゆる、普通の人がイメージしてるお芝居とはちがうと思うんですよね。それを、これまでもやってきたし、これからも続けていけばいいっていうふうに、思うんです。

演劇にとって、いまは「ため」のとき?

水谷

さっきの小澤さんの手紙のところに繋がるんですけども、アナログの何がいいかって言うと、不便な分、「ため」があるんですよ。すぐに言えないから。言いたいことがあってぱっと言うっていうのは、便利でいいんだけれども、手紙はそれができないわけですよ。で、そこに、新しい表現が、生まれてくると思うんですよね。

よく授業で話す話なんだけど、まだ手紙しかなかった頃、南極観測船っていうのがあって、南極で一年くらい生活しなくちゃいけなかった新婚の旦那さんに、奥さんが書いた手紙で、非常に有名なのがあるんですけれども。それは、便せんに、ただ一言、「あなた」って書いてあったというんですよね。

一同

(目を細めたり、口をすぼめたり、うなずいたり)

水谷

これはもう、すごいじゃないですか(笑) この人は、忙しくて面倒くさいから「あなた」でいいや、って書いて出したんじゃなくて、「あなた」って書いた便せんのまわりには、書いても書いても書き切れなくてくしゃくしゃになってる便せんがあるだろうと、僕なんかは、想像したくなるんだけど。やっぱり、手紙って、そういう「ため」があるものだと思うんですよ。

僕は、演劇も「ため」があるものが好きなんだよね。感じた時にぱーっと発散しちゃう、っていうのは、それはそれで爽快な時もあるかもしれないけども、ちょっと、深みに欠けるというか。だから、ひょっとしたら、いまは、演劇にとっての「ため」の時期なんじゃないかと思うんですよ。いま、「演劇って何なのか」っていうことを、みなさんすごく考えているけど、それこそ、いまやるべきことだと、僕は思うんですよね。手軽に、いま使えるものに飛びつくのもいいのかもしれないけど、でも、そこでやっぱり「これはちがうな」って思って考えるっていうのは、重大なのかなと思うんですよね。

演劇にしても、社会全体にしても、わたしたち、特に日本人は、これまでのことを考えるべき時期だと思うんですよね。

中島

ありがとうございます!

「何もできない」って、何なんだろう?

中島

清田さんはいかがですか?

清田

そうね、自分自身の生活の話になっちゃうんだけど。

中島

いえいえ、ぜんぜん。

清田

あんまり、変わんないっちゃ変わんないかな。もう、フリーの文章を書く仕事をして、7年経つんだけど。家にいてずっとパソコンの前に座ってるし。打ち合わせに出かけるとか取材に出かけるとかっていうのはなくなっているけど、ほとんど、生活自体は変わっておらず。

何か変わったかって言ったら、子供のことが一番で。いま、ベビーシッターに来てくれていた両親たちが来れないから、二人で双子を見ていて。そうなってくると、前Twitterにも書いたんだけど、生活自体はそんなに変わらないけど、「何もできない」っていう感覚は、募るわけですよ。でも、そういうときに想定する「何かする」って何なんだろうって、よく分かんなくなってきて。「何もできない」って言っても、毎日、子供たちの世話をし、夫婦の会話をし、ご飯食べたり、メールしたり、原稿書いたり、SNSもして、なんか、してるのに、「何もできない」感って何なんだろうって、よく考えるんですね。

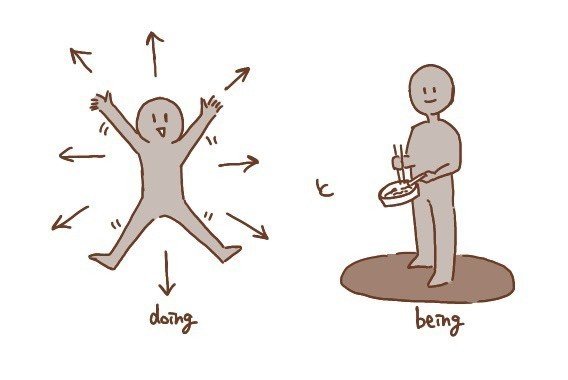

それは、結局、経済活動に結びつくような、成果とか、タスクとか、TODOの処理とか、そういうことができてないことがやっぱり「何もできない」感じの根源にあるのは、まあまあ、まちがいないんだろうけど。でも、何なんだろう(笑) ずっと、何なんだろう、みたいな気持ちで、それはたぶん、小澤さんが言ってたこと、飯尾さんが言ってたことと、すごい、近いものがあるとは思うんだけど、それもまた、「doing」の世界の話に繋がると思うし。

一方で、松浦さんみたいに自分を眺めたり、中島さんみたいに自分の生理的なリズムにフィットした生活リズムが作れたり、みたいなさ、そういう側面もあるじゃない。たしかに、そういう感覚もなくはないんだよね。フリーでずっとこういう生活をしていて、ストレスがほぼない。すごくいいことだと思うんだけど、それはなんでかっていうと、自分自身が手に負えないものが怖いから。あんまり、手に負えないものに巻き込まれたくないという思いで生きているんで(笑)

中島

あー、分かる(笑)

清田

どこまで、自分の考えの、結果や行動に責任を持てるかっていうところでね。

もちろん、広告の仕事とかでも、代理店の人がいて、広告主の人がいて、いろんな人が混じり込んで、いろんな人の意図が染み込んだ果てに、アウトプットされたものが素晴らしいものになるってことは多々あるから、一概に否定はできないんだけれど。でも、もう、手に負えなくなっちゃうこともあって。誰の責任なのか、よく分からなくなるし。

自分の責任で書いた文章が、自分の信頼している編集者さんの目を通って外に出て、そこには、自分はある程度こういう意図で書きました、っていうのがあって、自分で根っこを握ってる感じがするから、それをどう受け取られてもストレスない、みたいな。

この生活ももう7年くらい続けているので、正直そんなに変わらないから、きっと、こういう世の中の変化に強いライフスタイルをとっているんだろうと、思うのね。それはすごくいいなと思う反面、とはいえ、謎の焦燥感はやっぱりあって、その二つをいつも往復してるというか。

共通点は「スピード感」に対する葛藤。

清田

演劇のことはね、もちろん、俺は、ファンとして見てるだけだから、やっている人たちの感覚っていうのは正直わからなくて。

でも、広がり、という点では、演劇も、なかなかその指数が高くない表現だとは思うんだけど、文章を書いて外に出すっていうのは、より、アナログな表現方法かもしれない。文章を書く仕事でも、もしかしたら、活字とかパソコンとかが生まれたときに、大きな変化があって、手書き派か活字派か、とかで、論争があったかもしれないし。

たとえば、いま、映像と動画のちがいとか、よく言われるじゃない? 映像作品として作っていたものの断片が、動画としてSNSに流れて、瞬間的に消費されていく、みたいな。たぶん、文章にも、あるじゃない。まとまった一冊の本を書くっていうのと、切り出された断片がテキストコンテンツみたいな感じでシェアされて広く読まれるっていうのとでは、大きく違いがあって、それって何なんだろう、みたいな。そういうところでは、たしかに、同じような方向性の葛藤は、書く仕事にもあるかなと思います。

できるだけ、俺も、アナログ派でありたい、というか。自分の責任の下に自分の考えをしっかり一文字一文字落とし込んだ「本」という形にして、それを買ってもらう読んでもらう、っていうのは、自分の中での理想だし、そういうことを続けていけたらと思っているんだけど、その一方で、やっぱり、お金稼ぎてえなあとか、知名度上げてえなあとか、そういう気持ちもあるわけです(笑) そこでは、スピード感から逃れられない、というか。

日々、いろんなニュースが起きるわけじゃない。それに対して、SNSで当意即妙にコメントを出して、「けしからん」とかなんとか言って。速度と、ある程度のポイントを抑えた批評・批判と、ちゃんと目配せの効いた文章で、ボン!って出すと、シェアされやすいと。そうすると、いっぱい、いいねされて、リツイートされて、快感。こういうのもあるわけですよね(笑)

正直、そういうのに、ついていけない自分がいるの。速っ!と思って。どうしてそんなにすぐにコメントできるんだろうと思って。すぐにコメントできない自分にやきもきする気持ちと、すぐにコメントしてバズってる人にちょっと嫉妬する気持ちと、でも、「こういうのはよくない、どうかと思うわ」みたいな、斜に構えて自分を撫でつけようとしている気持ちと、みたいな。SNSを見てると、いっぱい、そういう、いろんな気持ちが起こるわけですよ。

だから、もしかしたら、リモート演劇に対してみんなが感じていることと、何か通じてる気持ちがあるのかもしれないと思っていて。こういうのは「being/doing」の話に繋がっていくだろうなと。そんな感じです。

すいません、僕の話になっちゃって。

中島

いえいえ、ありがとうございます。

そうですよね。「何かしなきゃ」っていうのが、「っぽいことやろう」に、なってしまいそうになるというか。

わたしも、いま、もやもやしてることをみんなと共有できてるから、ストップかけられてるけど、たとえば、いいへんじが、わたしひとりの個人ユニットだったとしたら、「何かしなきゃ」って焦ってたと思うんですよね。外部からのプレッシャーというか。どんどん拡散されてる人を見て、いいなと思う気持ちも、もちろんあるし(笑)

これまでのいいへんじを、「being/doing」の視点から。

中島

そしたら、【これまで】の、いいへんじの作品だったりとか活動だったりとかを、けっこう長い間見てもらっているお二人に、自主ゼミでお二人がいつも軸にしている「being/doing」の視点から、いいへんじのことがどういうふうに見えてたのかなあというのを、ちょっとお聞きできたらなあと、思います。

中島

水谷先生、どうでしょうか。

水谷

コンパクトな言葉で言うと、演劇って、ざっくりと二つの表現の仕方があると思ってるんですよね。

一つは「行動を見せる演劇」ですね。実際にアクションがあって、これがこうなってこうなるのね、っていう物語が、きちんとある。それが演劇の一つのタイプだと思うんですよ。

で、もう一つは、「状態の演劇」って、僕は呼びたいんだけれど、「状態」を表現するっていう流れが、やはりあると思うんですね。考えてみると、これがなかなか日本には昔から根付いていて、能の多くはそうだと思うし、転形劇場の太田省吾のお芝居とかも、確実に、「状態」のお芝居なんですよ。ストーリーがあるわけでもなく、ただ、水道の蛇口をひねって水が出て、っていうだけのものを、一時間二時間かけてやるっていうのは、もう「状態」でしかないわけですよ。

僕、いいへんじのお芝居っていうのは、やっぱり、「状態」だと思うんですよね。『ハイ』のときもそう感じたし、『つまり』のときもそう感じたし、『夏眠』(2018)と『過眠』(2018)のときもそう感じたし。それはぶれないっていうか。一応、ぶれない、っていうのは、褒め言葉ですよ(笑) 不器用だからそれしかできない、って言い方もあるかもしれないけど。 そこが、いいへんじのお芝居の特色だと思ってて。そのことだけを見ると、焦燥感に駆られるような、「何かしなきゃ」っていう、「する」=「doing」っていうこととは、対極にある態度だと思うんですよね。

で、もう一つ、いいへんじで素晴らしいなと思っていることは、お芝居をどういう形で、どういう形で、っていうのは、演劇の技術的な側面ですよね。そこにおいて、常に実験的なことをやってるということが、ものすごくいいなと思ってるんですよ。それはどこかで、特に、中島さんの性格かもしれないけれど、いままでやられてなかったことをやってやろう、っていうのが、ちょっと、あるような気がしてるんですよね。

中島

やってやろう(笑)

水谷

それは、ままごとの柴幸男とちょっと似てると思っていて。柴さんも、作品ごとに毎回違うアプローチをしていて、こういうことがやりたいっていう大きな目標がまずあって、そこに向かっていくんじゃなくて、いまここにあることを、いちばんよく見せるにはどういう形式がいいかっていう発想だと思うんですよね。

で、これは、料理と同じなんですよ。このレシピでこの料理を作ろうっていう料理の作り方じゃなくて、冷蔵庫を開けてそこにあるものしか使わない。僕なんかはね、冷蔵庫の中にほとんど何もないようなときでも、そういうときにこそ、これでぜったい美味いものを作ってやろう、って、けっこう燃えちゃう方なんですよ。

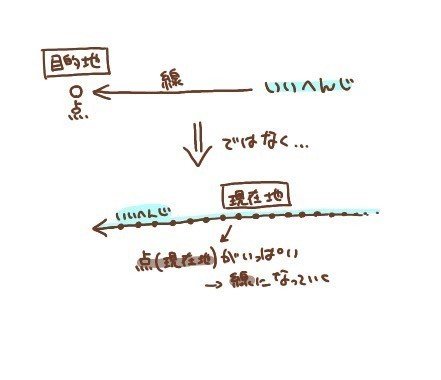

そこにあるものを捨てないっていうのは、いいへんじの場合には、内容的にも、そういうところがある。つまり、「doing」の世界からはこぼれ落ちてしまうようなものを拾いあげている。そして、技術的にも、そこから拾い上げたものを、いちばん美味しくお客さまに届けられるような調理の方法を考えていると思うんですよね。目標地点があってそこに向かっていくのではなくて、「現在地」を常に意識して、そこで何をすることが自分たちにとっていちばんいいのかっていうことを考えてるっていうのが、非常に「being」の世界に近い活動の仕方だなって思うんですよね。

水谷

まあ、そんな感じで。清田代表、あとはよろしくお願いします。

清田

任せてください(笑)

中島

ありがとうございます(笑) どうでしょうか、清田さん。

水谷

最近、自主ゼミの私物化をしている清田さんに(笑)

清田

もうごりごりに独占してる(笑) さも、俺が考えたかのように(笑)

一同

(笑)

清田

なんか、いいへんじのお芝居のことを考えてたときに、たとえば、出発点が中島さんなのかもしれないんだけど、中島さんだけじゃなくて、いいへんじという団体、松浦さんも中島さんも、飯尾さんも小澤さんもこれから入ってくると思うんだけど、そこにやっぱり、時代背景とか、SNSの流れとか、全てが入ってくると思うんだけど、そういう、もろもろの中で、毎回、公演ごとにあるテーマが浮かぶじゃない。その、テーマが浮かぶっていうのも、生きている中で、言語化されないレベルで自然と蓄積してきた流れとかがあって、「あっ、こういうことをやってみたい」みたいな、思い付きの種が浮かぶんだと思うんだけど。

で、また、いろいろそのことを考え続けるとか、考えようとしているけど考えられないとか、全然関係ないことをしてるとか、いろんな人のものを見るとかさ、落ち込んだりさ、いいことがあったりさ、こういう日々がきっとあって。でも、一応、本番という〆切があって、その都度、ここまでに書かなきゃいけない、ここまでに稽古しなければいけない、ってあるでしょ。そうやって、なんとなく、だんだん、〆切に近づいていくにつれて、考える時間が増えていったりしてさ、いろんなことが変化したり、アイデアが無くなっていったり溶け込んでいったり、新しいものが付け加えられたりして、だんだん、なんらかのかたちができてきてさ。稽古場に入ったりすると、さらに、俳優の身体を通してシーンを作っていくっていう上で、また、意見が入り込んできて。本番になって、初日から千秋楽までの間にもきっと変化してるんだと思うんだけれど、差し当たって、客として、俺は、その日その回に公演を見るわけじゃん。

それで、いま、この舞台に表現されているこの芝居に、結実したんだなあ、みたいな。これまでの首尾みたいなのがさ、なんとなく、透けて見える、ってわけではないんだけど、これまでの結果としてこういう芝居があるんだろうな、みたいな、印象を受けるのね。

たとえば、中島さんとか松浦さんとか、いいへんじのアカウントとか、Twitterとか見ててさ、「ああ、あのとき、つぶやいてたことがこういうことに繋がってんだなあ」みたいな、そういう「線」が見える瞬間があるじゃん。

たとえば、中島さんが『あなたのくつをはく』(2019)で取り扱っていた「エンパシー」っていうテーマがあって。あのとき、俺は「あなたのくつをはく」(put myself in your shoes)っていうのが一つの慣用句で、それが「エンパシー」を表現するっていうのは、全然知らなかったんだけど。もちろん、あの芝居の中では「エンパシー」って言葉も出てこなかったんだけど、俺が漠然と「共感」って言葉で呼んでたものが、そのあとブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読んでたら、出てきてさ、うわ、完全にこれじゃん!みたいな。(参考:恋する私の♡日常言語学【Vol.3】いま恋愛に最も必要かもしれない「エンパシー」のお話)

中島さんの中での流れもあるし、中島さんという個人の中に、社会・世界の全体的な流れもあるし、そしてそれは俺の中にもみんなの中にもあると思うし、たまたま似たようなことを考えてたってこともあるかもしれないけど、環境の中に埋め込まれていた要素みたいな因子みたいなものを、みんなが知らず知らずのうちに吸い込んでて、それが似たような形になって出てくるとかさ。そういうところで、同じような空気感、同じような世界を生きてるんだなあ、って思うし。

それで、その都度、ひとつの作品が終わって、またなんか、バイトとか探してさ(笑) また日々が始まって、で、また本番があって、そうやって、人生っていうか、日常っていうか、そういうものが、いろいろあって、一つのものになって。そういう印象を、いいへんじの作品には持ってるんですよ。

中島

そうですね、そうだと思います。「次の作品で何やるか分かんない」っていうところに、全てが表れてると思うんですけど。

企画を立ててる時期に考えてることと、書いてる時期に考えてることと、稽古をしてる時期に考えてることと、本番をやってる時期に考えてることと、っていうのが、ぜったい、いまは、分かんないから。わたしは、過去の自分も未来の自分も、ほぼ他人だと思ってるので(笑) 未来のことは分からないっていう状態であるってことが、もう、全てを表していて、いまやってるプロジェクトが終わってみないと、次に自分たちが何を作り出したいかって思うか、分からない。

逆に、やっぱり、決めちゃうと、「目的地」になっちゃうんですよね。「目的地」を決めて、スタートして、そこに向かうってことになっちゃうけど、そうじゃなくて、「現在地」からスタートする、っていうのは、最近、より思うので。

水谷

それって、やっぱりすごく、重大なことだと思うんですよ。現在というところに足が着いているっていうのは、ほんとに、いまの時代では、重大なこと。

で、「超アナログ」である演劇には、また、いくつか特質があると思うんだけれども。演劇は、やっぱり、現在でしか起こらないことなんですよね。やっぱり、「いまここ」で起こってる、っていうことが、演劇の中心にあることなんで。現在、つまり、いま自分がどうなのか、ってことは、演劇をやる上では、ものすごく重大な要素のはずなんですよね。

でも、そこで、目標を設定してしまうと、それが、未来のことになっちゃって、「いまここ」が見えなくなっちゃうと思うんですよね。で、それが、いいへんじの場合には、常に等身大なんですよね。自分の身の丈にあってる。またこれも、「目標が低い」とか、「もっと先を見ろ」とか、言う人もいるかもしれないけども、僕は全然そうじゃないと思っていて。やっぱり、時間との結びつきが、ものすごく強いと思うんですよね。だから、観ているお客さんにとっても、共感を呼び起こすことがすごく多いんだと思うんだよね。

中島

けっこう、わたし、いいへんじが始まった頃からよく言ってるんですけど、自分が脚本を書くのは、備忘録的な要素が強くて。そのときはまだ、19歳だったのかな? 19歳のときの自分が考えてたことを残しておきたい、とか、20歳の、21歳の、この季節に考えてたことを残しておきたい、みたいな。で、やっぱり、俳優の身体を通してやってもらう、っていうところで、経験ができるから、より、その記憶が濃密になる感じがしてて。

で、あわよくば、それを観ている人にも、いったん立ち止まって、いまのことを考えてもらえるきっかけになったら、すごい本望だな、みたいな感じで。自分が勝手に立ち止まって考えてるだけなんだけど、それが、ちょっとでもいいから、自分ではない誰かを立ち止まらせるきっかけになれたら、すごいうれしいな、と思って、ずっとやってるので。

松浦

やってる側としては、中島は、ちょっと前に考えてたことを言語化してるけど、そのテーマについて、みんなで、この演劇をする仲間たちで、考えましょう、っていうのは、稽古が始まってからリアルタイムでやってることなので、わりとその、ヒリヒリ度が強い、っていうか(笑)

中島

はははは(笑)

松浦

ほんとに(笑) 「ああ、たしかに、そういうテーマがあって、わたしにもそれはあるわー」っていうのを考えてる自分と、「作品やんなきゃ」っていう自分と、ほんとに、同時でやってる感じがするので、なんか、もろに、もやもやとか、感情的なものが、乗りやすいなっていうのは思ってます。

中島

だから、けっこう、みんな、痛い思いをしながら、やってるよね(笑) なんか、わたしも痛いし、みんなも痛いし、やってる最中はなんでこんな痛い思いしなきゃいけないんだー、みたいな気持ちで。楽しくやりたいけどー、みたいな気持ちで、痛い思いしながら、自分に矢印を向け続ける、みたいな。「わっわっわっ!」みたいな。「いたいいたい!」みたいな。やってますね。ただ、それが、観ている方にうっすらとでも感じてもらえてるのであれば、それはなんかいいなと思いますね。

水谷

観ている側からすると、この人たちがやってることに、嘘がないって思えるんですよ。お芝居は、もちろんね、そりゃ嘘ですよ。嘘なんだけれども、いわゆる、嘘くさい芝居っていうのではなくて。とりあえず、そのことで、安心できますよね。嘘くさい芝居だと、観てて恥ずかしくなっちゃったりとか、いまここで抜けたらちょっとまずいかなとか、余計なこと考えながら観ちゃうんだけれども。

中島

その在り方みたいなものは、やっぱり、変わらずありたいと思っていて。いまの自分と、その、いまの自分を取り巻いてる、社会とか、世界とか、を、無視しない、というか、無いことにしない、というのは、自分の考えがどれだけ変化したりだとか、社会がどれだけ変化したりだとかしても、それをちゃんと受け止めるということだけは、変えたくないな、と、思ってるんですよね。

(構成・編集:中島梓織/イラスト:飯尾朋花)

「MONTHLY MAKING PREPARATIONS」に関連する記事の売上やサポート(投げ銭)は、今年10月に予定している『器』の公演資金として、大切に使わせていただきます。

(後編)はこちら

(前編)はこちら

ご意見・ご感想・ご質問・リクエストはこちら

ここから先は

¥ 300

お読みいただきありがとうございます。みなさまからいただいたサポートは今後の活動のために大切に使わせていただきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 お問い合わせ good.response.2016@gmail.com