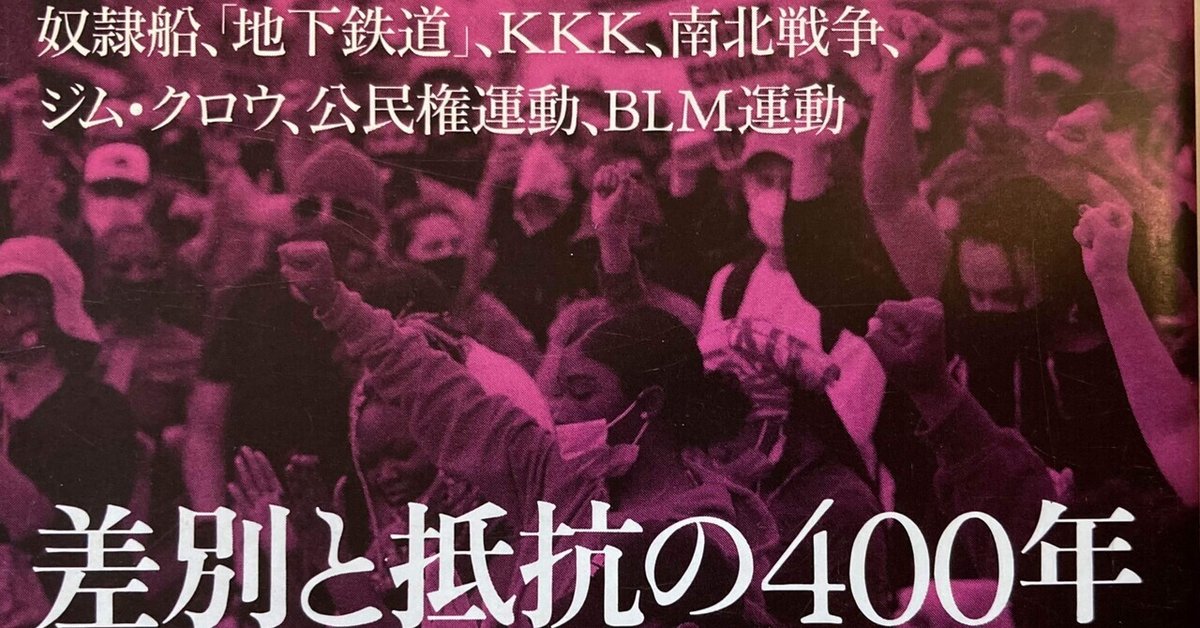

ジェームス・M・バーダマン「アメリカ黒人史 奴隷制からBLMまで」

すべてを知ることはできない。すべての人間に配慮することはできない。ただ目の前にいる人間に対して自分が何をできるのか、手の届く範囲から問い続けるしかないのだと俺は思う。もしどこにも手が届かないのであれば、さらに手を伸ばすか、足を運ぶか、想像力を使ってこちらから受け取りに行かなくてはならない。そのために本が、書籍というものがどれだけ役に立つのか。俺はその価値をあらためて感じる。

2022年に起きていることを理解するために、どこまで歴史を遡らなければならないのか。それはとても重要な問題だ。この本ではその始まりを1400年代に設定する。ポルトガル人がアフリカから奴隷を輸入した。アメリカ合衆国が建国されるよりもずっと昔。新しい大陸が発見され、ヨーロッパ人によって支配されるよりも昔の話だ。

俺はそれを中学で習ったのだろうか。高校の世界史で習ったのだろうか。思春期の俺にとっては自分が他人からどう思われるかの方が生き死にに関わるほど重大な問題であって、知らない土地の知らない時代の出来事なんか何ひとつ頭に入らなかった。そしてその態度は当然だ、と今でも思う。自分自身が狭い世界で生きているあいだは、外の世界を想像することなんてできない。俺の世界は歳をとるごとに少しずつ広がって、ようやくアメリカ合衆国の生活が想像できるようになってきたのだと思う。そしてそれは外の世界ではなかった。自分が生きている世界の延長線上、手を伸ばせば届くほど身近な問題とつながっているはずだった。俺は幼すぎてそのつながりを見つけることができなかった。

「“北部”も”南部”も”右側”だったのか」

この本を読んで、まず俺はそう思った。北部から始まったアメリカの歴史はまず南部へと延びていき、フロンティアたる西部へと広がっていった。だからアメリカには”東部”がない。その始まりであった右上の「ニューイングランド地方」を”東部”と呼ぶらしいが、メルカトル図法の地図上で、その東西南北はあまりに歪んで見える。

高校時代の俺は、イギリスとアメリカの違いもよくわかっていなかった。ビートルズがイギリスで、レッドホットチリペッパーズがアメリカだろう。カリフォルニアとニューヨークの違いもわからなかった。ビーチボーイズがカリフォルニアで、ラモーンズがニューヨークだろう。ただ、その街がどこにあるのかはまったく知らなかった。

この本が素晴らしいのは冒頭にアメリカ合衆国の地図が載っていることだ。ページを読み進めながら地図でその位置を確認する。上下左右に人間の歴史が移動する。俺が初めて知るその位置関係を、同級生達はとっくに知っていたのだろうか。

『十七世紀に建設されたアメリカの植民地は、そこで得た利益を英国王室に提供するために作られたが、十八世紀後半になり入植者たちが英国による「専制政治の束縛」を捨て去った後は自らの利益を得ることに躍起になった』

そして、唐突に現れたこの文章が何のことを言っているのかわからなかった。ひとつの国家ができあがった経緯を語るにしてはあまりに簡潔すぎるのだ。この本では、アメリカ独立についてはたったこれだけしか触れられていない。そしてその理由は、この本のタイトルが「アメリカ黒人史」だからだろう。アメリカ独立は白人の歴史であって、黒人史においては語るべきことがない。そういうことだと俺は理解した。

言及の偏り。その偏りこそがメッセージだと思う。すべてを知ることはできない。すべての歴史に配慮することはできない。ただ目の前にある歴史に対して、自分が何をできるのか、手の届く範囲から問い続けるしかない。この本ではまずここからだ。アメリカ黒人の歴史とアメリカ合衆国の歴史は深くかかわっていながらも断絶され続けてきた。そこで生きる人間としてカウントされず、彼らは常に歴史の外に置かれていたのだと。

それにしても俺は同じことを、いったい何度知ることになるのか?しかしこれから何度でも知りたいと思う。同じことが違って見えるようになるために。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?