東海道NOW&THEN 45 「石薬師」

四日市から石薬師まで2里27町。約10.8km。

江戸から100番目の日永の一里塚から、日永の追分まで約20分。この追分には伊勢神宮の大きな鳥居があり、東海道が伊勢神宮へ向かう「参宮道」と分かれる所。そこから石薬師の江戸口までは1時間半。

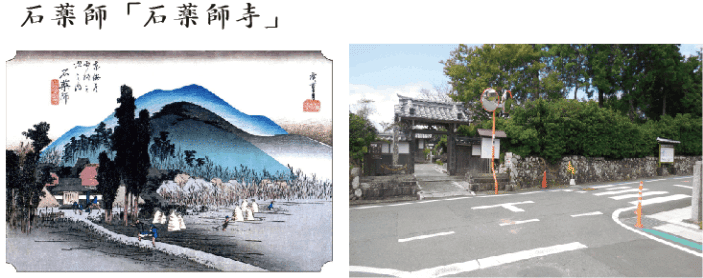

広重は石薬師寺の山門を左に描いている。石薬師寺の本尊は、弘法大師が石面に彫った薬師如来。山門をくぐり右へ行くと本堂がある。絵の中にも、本堂の屋根らしきものが描かれている。山門から右へ民家の屋根が連なっている、それが石薬師の宿場。昔は高富といったらしいが、石薬師寺を尊重して宿場名も石薬師となったという。東海道は絵の中、山門からまっすぐ手前に来る道ではなく、山門の前にいる馬やそれに乗った旅人が進む方向。写真でいえば、山門の前を左右に通る道が東海道。

日永の追分から小1時間ほどで「杖衝坂(つえつきざか)」。伊吹山で荒ぶる神の怒りに触れ、深い傷を負った日本武尊が奈良へ戻ろうと通りかかるが、急坂ゆえに剣を杖にして突かねば上れず。それで「杖衝坂」。そのときの「わが足が三重に折れ曲がるほどに、はなはだ疲れたり」との日本武尊の言葉が、県名の発祥となったらしい。ここには芭蕉の句碑もあり「徒行(かち)ならば 杖つき坂を 落馬かな」。芭蕉は馬に乗ってこの坂を上ろうとしたが落馬したのだとか。坂の上には日本武尊が傷の出血を止めたとされる血塚社や水飢饉の折に弘法大師が掘り当てた井戸の跡などの石碑が並ぶ。

石薬師は国文学者・佐佐木信綱の生地で、生家は現在も残されている。宿内、街道沿いのあちらこちらに50の歌を記した「信綱かるた」が掲げられている。生家の先、国道1号を跨線橋で越えると石薬師寺の裏門。そこから100mほど行くと、広重の絵に描かれた山門。中に入り参拝して、授与所で広重の絵を織り込んだ袋に入ったお守りをいただく。そのときに授与所の人から聞いたのが「御曹司社」。

山門を出て真っすぐ200mほど行ったところ(広重の絵に描かれた道だ)、左側にある神社。源頼朝の弟・範頼を祀ってある。石柱には「蒲冠者範頼之社」とある。範頼は文武両道に優れていたそうで、文武どちらにも願望成就の神として信仰されてきたのだとか。その近くに蒲桜。範頼が平家追討を石薬師寺に祈願したとき、桜の枝で作られた鞭を地面に挿したところ、後にそれが芽吹いたといわれる桜の木だ。

そこから石薬師の一里塚までは徒歩10分。一里塚から次の庄野宿江戸口までは約30分だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?