今年の秋は寒暖差に注意!「寒暖差疲労」について

皆さんこんにちは。

今日も少し健康について考えていきたいと思います。

10月に入ったら急に寒くなってきましたね。着る物や夜寝るときのお布団など寒暖差への対応が難しく、寒暖差で知らず知らずのうちに体も疲労が溜まりやすいこの季節。

今回はそんな「寒暖差疲労」についてまとめていきたいと思います。

寒暖差疲労とは?

寒暖差疲労とは、気温差によって身体の機能を調整する自律神経が働きすぎて、エネルギーを消費してしまう為に起こる症状のことです。

主な症状として下記が挙げられます。

・疲労感

・めまいや立ちくらみ

・食欲不振

・頭痛

・肩こり

・お腹を壊す

・ほてり、のぼせ

・不眠、寝つきの悪さ

・イライラ

・不安、落ち込み

寒暖差疲労は身体的な不調だけではなく、精神的な不調ももたらします。これらの症状を放っておくと、

慢性的な自律神経失調症や冷え性になる可能性があるので注意が必要です!

寒暖差疲労が起こりやすい気温差は?

1日の最高気温と最低気温の差が7度以上ある日や

前日との気温差が7度以上ある日に症状が現れやすいです。

また、室内外での気温差が7度以上でも症状が現れやすいです。

ここ最近の最高気温が25度〜21度、最低気温が17度〜12度とかなり差が出てきているのがわかりますね。

室内の暖房の設定温度も外との温度差に注意しながら設定温度を調整してみてください。

寒暖差疲労が起こるメカニズム

私たちの体は、体温を調整する際に自律神経を使って

筋肉を動かしたり血管を収縮させ筋肉を硬くしたりすることで体温を上げています。

一方で、体温を下げる際には、汗をかくことで体温を下げる活動を行っています。体温を上げたり下げたりの働きを、1日の中で何度も切り替わると自律神経が過剰に働き疲労を誘発します。

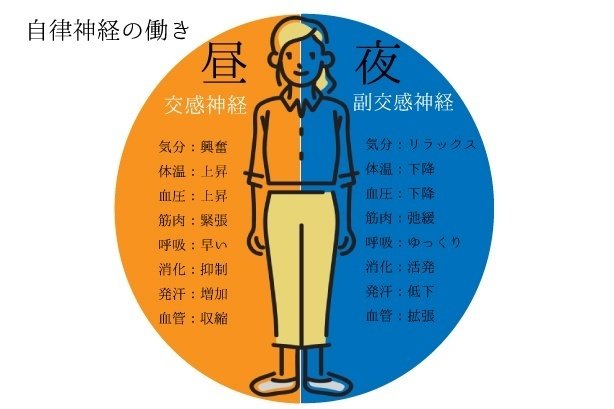

自律神経とは、体が自律的に働く神経のことで、「交感神経」と「副交感神経」の2つの神経からなっています。

内臓の働きや呼吸、体温などのコントロールをする為に私たちの意志とは関係なしに24時間働き続けています。

昼間や活動しているときに活発になる「交感神経」と、

夜間やリラックスしているときに活発になる「副交感神経」があります。

「交感神経」が強く働くと、血圧が上がり、瞳孔が拡大して、

心と体が興奮状態になります。

「副交感神経」が強く働くと、血圧が下がり、瞳孔が収縮し、

心と体が休んでいる状態になります。

「交感神経」がアクセル、「副交感神経」がブレーキの役割だとすると、このふたつは臓器にとって異なる作用であることから、その都度働きを切り替えないといけません。本来は徐々に切り替えていくものを、寒暖差に応じて1日の中で何度もアクセルとブレーキを急激に何度も切り替えることにより、大きな負担を体にかけることになります。

寒暖差疲労チェック!

ここまで寒暖差疲労の概要、メカニズムについて書かせていただきました、

ここまで読んでいただいたあなたが寒暖差疲労になっていないか、セルフチェックしてみましょう!

○暑さ、寒さが苦手

○エアコンが効いている部屋にいる時間が長い

○季節の変わり目に体調を崩す

○寒いところから暑いところに行くと顔がほてる

○代謝が悪く手足や顔がむくむ

○身体の一部が冷えている

○周りの人は暑いのに自分は寒い

○寝つきや寝起きが悪い

○湯船に浸かってもなかなか体が温まらない

○パソコンやスマホを1日3時間以上使う

○頭痛や肩こり、首こりがある

チェックの数が多いほど重症である可能性が高くなります。

(チェックシートはあくまで目安となります)

寒暖差疲労への対策

寒暖差疲労をケアするにあたって、乱れた自律神経を整えるのはもちろんのこと、あえて適度な寒暖差を作り日常生活から寒暖差のリズムを作って自律神経をトレーニングすることが大切です。

昼間は気温が高いため、換気をするなどして外気の気温を室内に取り入れることで体を冷やしたり、夜は気温が低くなるので暖かい飲み物を飲むことで体を温めたりと、1日の中で意識的に寒暖差をつけることで自律神経のトレーニングをします。ゆっくりと寒暖差のリズムを作ることが大切で、自力で体温調整ができる体づくりを目指しましょう!

◉体を温める

体を温めるには入浴が最も効果的です。38度〜40度の湯船に10分〜20分程度浸かりましょう。また生姜や白湯で体を温めるのもおすすめです。

身体の局所を温めることにより、筋肉や内臓を温め、深部体温を上げることで自律神経を整えましょう。

ストレスが強い方は、手首や足首、顔面

生活習慣が乱れている方は、腹部

運動不足の方は、首元や肩申間部、内もも を温めてみてください。

◉寒暖差をなくす

エアコンの設定温度を外気の温度に近づけたり、上着を着たりなどして温度変化を小さくすることで身体への負担を小さくしましょう。

◉規則正しい生活習慣

睡眠、排便、食事は身体のリズムを作り、自律神経に大きな影響を与えます。太陽に当たったり、睡眠の質を向上させてり、1日3食きちんと食べたりと、規則正しい生活習慣を心がけましょう。

◉適度な運動やストレッチ

一定のリズムで15分〜30分ほど散歩したり、運動で筋肉を増やしたりして、自律神経を鍛えましょう。

また、首や肩が凝って筋肉が緊張すると自律神経の乱れに繋がります。首を回したり、伸びをするなどして血行をよくしましょう。

10月に入って寒暖差の多い日が続き、知らず知らずのうちに体は疲れをためているかもしれません。これを機会に体調を見直してみてください!

では、今回はこの辺で。

皆さんの毎日が健康でありますように!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?