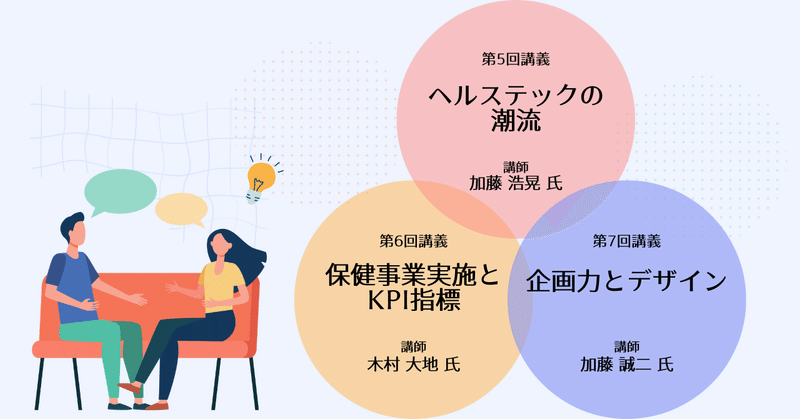

にいがたヘルスケアアカデミー2023【第5回~第7回】講義レポート

今年度開講した「にいがたヘルスケアアカデミー2023」は新潟県内の行政職員の方々をアカデミー生としてお迎えしています。アカデミー生自身が思う新潟のヘルスケア課題を深掘り・解決する力を育てるために、今年度も多彩な講師陣をお招きして講義を行いました。

今回はアカデミー生が受講した講義の第5回~第7回までの内容を一挙公開いたします!

にいがたヘルスケアアカデミーの講義内容が気になる方、ヘルスケア課題解決スキル向上のために必要な要素を知りたい方は必見です!

第5回講義 『ヘルステックの潮流』 加藤 浩晃 氏

医師、眼科専門医。診療に従事しながら手術器具や遠隔医療サービスを開発。2016年厚生労働省に入省し、医政局室長補佐として法律制定や政策立案に従事。退官後、デジタルハリウッド大学大学院客員教授を務めつつ、AI医療機器開発のアイリスを共同創業し取締役副社長CSO。現在、5つの大学教員、会社経営、2社の上場企業の社外取締役、学会や行政の委員をしながら、大学病院で診療も行っている。

著書は『医療4.0』(日経BP社)、『デジタルヘルストレンド2021』(メディカ出版)など共著合わせ40冊以上。

■講義内容

本講義では①ヘルステック/デジタルヘルスと国の動き ②2023年に向けた医療とデジタルヘルスの取組みを解説いただきました。

<講義のポイント>

・2020年代は「医療4.0」の時代で、

医療の多角化(医療提供は医療機関だけでなく家庭へ)

個別化(医療ビッグデータは多数ではなく個人へ)

主体化(医療の中心が医師ではなく患者・生活者へ)が起こっている。

・最近のデジタルヘルスケアの取組み:予防ヘルスケア

①健康アプリ・ウェアラブル … (例)血液データからAIが糖尿病リスクや

改善シミュレーションを表示するサービス

②健康経営×女性のヘルスケア … 女性活躍のためには女性の健康が大切

である。(例)月経管理アプリ

③遠隔健康医療相談 … 非医療行為なので、企業が主体となってサービス

提供を行うことができる。

・最近のデジタルヘルスケアの取組み:医療領域

①オンライン診療 … 家庭用医療機器の充実・普及により、病院での

「検査+診察」から家での「検査+オンライン診療」へ。

②AI活用 … (例)AIが内視鏡画像で腫瘍か非腫瘍かを判定

③治療用アプリ … 患者さんの意識や行動を変え、生活習慣などの改善に

よって治療効果を得る。(例)禁煙治療

デジタルヘルスの取り組み事例を学んだことで、個々の持つヘルスケア課題の解決を行うにあたりどのような技術・サービスを活用することが効果的であるかのヒントを得ることができました。

第6回講義 『保健事業実施とKPI指標』 木村 大地 氏

新潟県新潟市西区出身。新潟大学大学院医歯学総合研究科医科学専攻修士課程卒業、博士課程在学中、客員研究員。2011年30才で(株)リンケージを創業。日本初のオンライン診療サービス等を各種開発し、医師法の規制緩和等も実現。2019年に同社を退任し、新潟大学医学部内科発のベンチャー企業 (株)アイセックを創業。大学公認ベンチャー企業第一号。「経済産業省自治体との連携実績のあるスタートアップ100選」に東北北信越では唯一選定。官公庁公募事業を多数採択実績を保有。新潟県民の健康寿命延伸に全精力を注ぐ。

■講義内容

本講義ではKPIを達成するためのプロセスについて解説いただいた後、アカデミー生がそれぞれ自身の抱えている業務のKGI/KFS/KPIを設定するケースディスカッションを行いました。

<講義のポイント>

・KPIを考える順序は、以下の流れで行うことが重要。

①KGI(重要目標達成指標) … 健診受診率向上

②KSF(重要成功要因) … 認知度向上

③KPI(重要業績評価指標) … コールリコール数15ポイント上昇

・評価指標(KPI)によってそれぞれの成功要因(KSF)が変わるため、

KGIからいきなりKPIの設定を行うのではなく、KSFの設定を行うこと。

・KPIは仮説と施策をセットで考ること。

・可能であれば施策は半期に1回程度数値化して検証すると良い。効果的

な目標設定を行うためのフレームワーク「SMART」を利用すると検証が

しやすくなる。

ケースディスカッションではKPI指標を立てるのが初めてというアカデミー生が多く、頭を悩ませながらワークシートに記入している姿が見受けられました。木村先生からは「KPIの作成は目的ではなく「手段」です。保健事業は短期で効果が出るものではないので、根拠に基づくPDCAを回せるよう、まずは慣れていきましょう!」とのアドバイスをいただきました。

第7回講義 『企画力とデザイン』 加藤 誠二 氏

長岡造形大学 造形学部 グラフィックデザイン学科卒。

2005年 広告プロダクション入社。グラフィック広告を中心にパンフレットや販促物の制作にデザイナーとして従事。2013年 デジタルアドサービス入社。アートディレクターを経て、現在はクリエイティブディレクターとして企業のCI・VI開発、ブランディング、プロモーション、イベントなど幅広い領域で活動。論理と直感の両軸を考え調和の取れたクリエイティブを心がけている。主な受賞歴に、新潟ADC入賞、新潟広告賞TVCM部門優秀賞などがある。

■講義内容

本講義では企画を考えるうえでの課題の設定方法からプレゼンにおいて見やすい資料の作り方まで幅広く解説いただいた後、題材となったスライドに対する改善点を挙げるためグループディスカッションを行いました。

<講義のポイント>

・発表は「伝える」、「プレゼンテーション」は「伝わる」

・問題とは、ありたい姿と現状のギャップ。ありたい姿が描けていないと

漠然とした問題設定になってしまうため、ありたい姿をしっかりと想像

することが必要。

・課題を絞り込むためには、課題の先にある優先して助けたい人は誰か?を

考えることによって1つのシナリオが見えてくる。

・解決策は「誰に、何を、どのように伝える」かを明記する。

・発表の際には、目的・課題の提示・解決策の具体的方法にボリュームを

割いて伝えること。

・プレゼン資料を作成する際に視覚的情報は瞬時に記憶として残るため、

できる限り効果的に表やアイコン、写真を多用することがおすすめ。

ディスカッション後は題材のスライドに対して、アカデミー生より「最も大事な項目が強調されていない」「ターゲットが分からない」「書いてある内容の繋がりが分からない」など改善点が的確に挙げられ、加藤先生からはアカデミー生からの指摘を踏まえた上で更に見やすいスライドにするためにはどうすべきかアドバイスをいただきました。

第7回の講義も終了し、いよいよ次回は事業実施計画書を発表する成果発表会となります!

アカデミー生のみなさん、今までの講義で学んだスキル・手法を取り入れながらトライアンドエラーで資料の作成を行っています。相談会・壁打ち会を通して事務局もしっかりフォローし、より良い発表となるよう最後まで気を引き締めていきます。

次回の更新もお楽しみに🌻

にいがたヘルスケアアカデミー

主催:新潟県

運営:ヘルスケアアカデミー運営事務局(株式会社BSNアイネット)

Twitter:アカデミーの活動や関連情報、新潟のヘルスケア情報や潜在的な課題などを発信しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?