New Educatino Expo参戦記②2.5プレイスを考える

6月3日(土)のNew Education Expo、最初に参加したセッションから、今度は同僚、佐藤牧子さんの講演について。

佐藤さんの話の内容は、日々見ているものですし知っていることではあるのですが、それでもこうやってまとまった形で提示してもらうと「なるほど、これにはこんな意味もあるのか」と再発見したり、坂井先生のお話と続けて聞くことで、その立ち位置や意味付けがわかるようなところがありました。

例えば、子どもが大勢いる保健室の写真を出した瞬間、坂井先生が「凄いね」と笑いました。それって私にとっては毎日目にしている当たり前の光景です。しかし、それは普通の感覚からすれば十分に「凄い」ことなわけです。

或いは、読むことに困難を抱えた児童がロボットと一緒に音読の練習をするムービー。児童が読む。次にロボットが読む。その後にもう一度児童が読む。すると読みが劇的にスムーズになっている。そんなムービーです。もう何年も前の実践で、佐藤さんが発表しているところも何回か見たような気がするのですが、坂井先生の講演の後に続けて聞くと、また違った風に見えてきます。

このロボットの読み上げが下手くそなのです。文節の区切りも間違っていたりして、AIによる合成音声が格段の進歩を遂げた2023年の基準で評価すると話にならないようなものなのですが、佐藤さんは「その下手さ加減が児童に安心感を与えている」と説明します。

それって、子ども目線だよな、と思うのです。ICTに強い教師はついついハイテクニック、ハイクオリティを求め、それを児童にも使わせようと腐心することが多いと思いますが、一歩間違えるとそれは子どもを置き去りにしかねません。

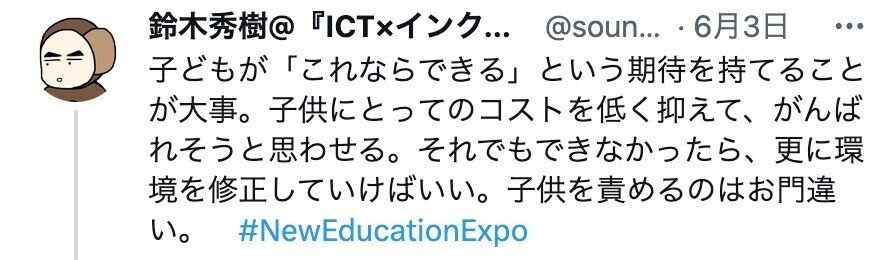

前回の坂井先生の記事で引用したツイートをもう一度出しますが、

音読の下手なロボットは児童に「これならできる」という期待を持たせることができたのでしょう。アナウンサーと変わらない流暢さで話す現在のAI音声では、児童にとってのコストは下がらなかったかもしれません。この辺りは非常に興味深いし、単独の発表ではなく、こうしたセッションだったからこそ感じるもので面白かったです。

そんな中でもやはり「大切だな」と思ったのが、保健室が2.5プレイスとしての役割を担えるという話題。

これ、実は佐藤さんのコンセプトを借りて、私も鎌倉市で行われたイベントで話させてもらったネタです。

子どもにとって家庭は1stプレイス。2ndプレイスが学校。でも、その学校・学級にうまく適応できない子どもは一定数いる。そうした子どもたちの中には、自分らしさを見つけるための学校ではない場所3rdプレイスが必要な場合もあるけれど、いきなり3rdプレイスに行くのはハードルが高い。2ndプレイスと3rdプレイスの間に位置する2.5プレイスが必要ではないか。保健室は2.5プレイスになり得る。

この考え方は大切だと思うのです。学校では保健室が2.5プレイスになるといいし、地域でも自治体主導で(或いは市民と協力して)そうした場所ができると非常にいいでしょう。(既にそうした動きを見せ始めている自治体も出てきています。)

佐藤さんは更にこう続けていました。

保健室は、学びにくさを抱えていたり、適応することが難しい子どもたちのハブなのだ。そう考えると、毎日、大賑わいなのも意味のあることなのだな、と改めて感じられます。

佐藤さんも話していましたが、確かにあそこでは毎日のように教室に行けない子とそうでない子の交流や学びが普通に展開されています。そうした2.5プレイスで過ごしエネルギーを貯められた子どもは、自ら3rdプレイスに行くこともできるでしょうし、2ndプレイスに戻る場合もあるでしょう。

坂井先生は、最後のスライドで「生まれてきてよかったといえる社会に」と書かれていました。本当にそういう社会にしていきたいと思いますし、学校もそのための機関として機能させねばと思いますが、それには2.5プレイスとしての保健室が必須ではないでしょうか。

それが、坂井先生のお話から佐藤さんの話を続けて聞いて得られた確かな実感でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?