「それは附属だからできるのではありませんか?」への回答

ありがたいことに色々なところで色々な形で実践を発表させていただくことがあるのですが、その際、かなり多くいただくのが「それは附属だからできるのではありませんか?」というご意見です。直接、言われることもありますし、後でアンケートを見たら書いてあったということもあります。そして、この問いの裏には「だから、あなたの授業を見ても意味がない」「だから、あなたの授業の話をされてもこっちは学びにならない」という思いがあるようです。どうやら。

SNSに匿名で書かれるのであれば無視して終わりですが、直接、言われたら何か答えないわけにはいきません。でも、それってその公開授業や実践発表に対する本質的な問いではないので、あまり真面目に答えるのも時間がもったいないのですよね。ということで、ここに回答を書いておいて、今後は「ここを見てください」で済ませることにしたいと思います。(全てそれで済ませられるかどうかはわかりませんが…。)

視点を変えてみては?

「それは附属だからできるのではありませんか?」という問いの根拠は、大抵の場合、「だって附属は子どもが優秀でしょう?」というものです。「その授業は附属の優秀な子どもたちを対象にしているから成立するのであって、公立学校では無理だ」というわけですね。図にするとこんな感じでしょうか。

「その発想がそもそも子どもに対して失礼なのではないかな」と思わなくもないのですが、まあそれは置いておいて話を進めましょう。

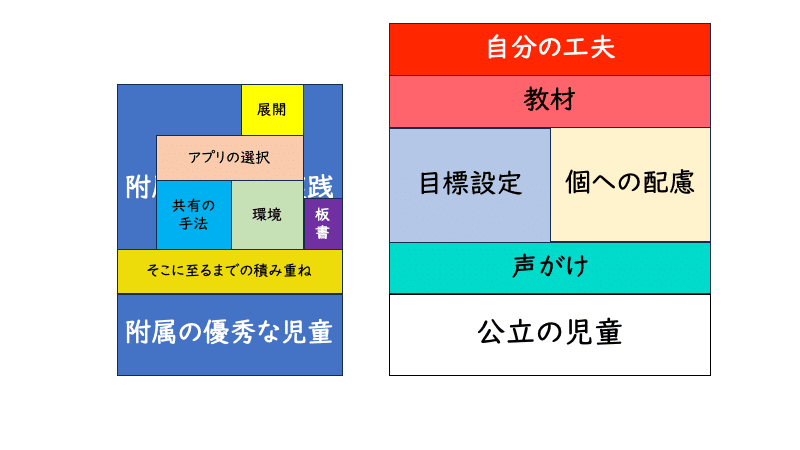

「その授業は附属の優秀な子どもたちを対象にしているから成立するのであって、公立学校では無理だ」というときの「その授業」ですが、当たり前ですが色々な要素から成り立っています。例えば…

みたいに。さて、これをそのまま持ってくるのは無理かもしれません。ですが、使えそうなところを取ってきて、それに自身の工夫も重ねてより良い授業にする、ということは可能です。

と言うか、こういう授業、たくさん見させていただいています。

「それは附属だからできるのではありませんか?」で済ませないで、こういう視点で見ていただければいいな、と思わずにはいられません。

そのまま追試はあり得ない

「でも、そもそも…」と思うのです。附属ではなくて公立小学校同士でだって「それは○○小だからできるのではありませんか?」ということになりはしないでしょうか。例えば、ある公立小学校での実践を

そのまま別の公立小学校に持って行って実践する、などということは可能でしょうか?

いや、無理でしょう。その授業が行われる学級を構成する要素は児童だけではありません。教師の経験や力量、環境や設備、学校として取り組んできていることの積み重ね等々。その授業を行う学級を構成する要素が何もかも「全く同じ」ということはあり得ません。

だから「それは附属だからできるのではありませんか?」という問いをするのなら、附属であろうと私立であろうと公立であろうと関係なく、全ての学校の全ての実践に対して「それはあなたの学級だからできるのではありませんか?」と問わねばならなくなります。そしてその答えは恐らくYesです。

授業を見る・知る意味

では、「その学級だからできている実践」から学ぶことはないか。そんなことはありませんよね。どんな実践からも学ぶことはあります。前提となっている条件が明らかになれば「どこをどうやって自分の実践に取り入れられるか」も明確に見えてきます。

特に公開授業は提案なので、中には「ねらいを達成できなかった授業」になってしまう場合もあるでしょう。それは附属だろうとどこであろうと起こり得ます。と言うか、附属は実験的な試みをすることもあるので、むしろそうなる確率は高いかもしれません(私も何度もあります。)ですが、そうした授業を見ることで「そうか、ここではこういう手立てをするとうまくいかなくなるのだな。では、どうする?」と考えることができます。

「授業を見る・知る意味」は、そういうところにあるのではないでしょうか。

私も公立小の実践からたくさん学ばせてもらっています。総じて附属の方が発信力は高い(と言うか発信しやすい)から目立っているかもしれませんが、特にGIGA以後は「うちの校内研より、よほど学べることが多い」と感じる公立小の授業も少なくありません。

というわけで、「それは附属だからできるのではありませんか?」ではなくて、その授業から何を学べるか(批判的に学ぶことも含めて)という風に考えた方が建設的なのではないかな、と思うわけですが、その辺りのことを真面目に答えるとなると、最低、これくらいは語らなければならなくなります。それでは時間がかかり過ぎるので、今後は「noteに書きましたのでそちらをご参照ください」で済ませ…たいのですが、どうでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?