~第68回 ~「勅書と祈りの心の話」

近代日本の幕開け、明治時代は、明治元年(1868)に明治天皇が都を東京に遷されて始まります。

明治天皇は同年10月17日、当社に「氷川神社親祭の詔(祭政一致の詔)」を賜い、氷川神社を勅祭の社と御定めになりました。

また、桓武天皇が平安遷都後に賀茂神社をお祀りなされた例に倣い、同年10月28日、当社に行幸し御自ら祭儀を執り行われ、次いで明治4年(1872)に官幣大社に列せられました。

この勅書をご紹介いたします。

“勅ス、神祇ヲ崇メ、祭祀ヲ重ンズルハ、皇国ノ大典ニシテ政教ノ基本ナリ。然ルニ中世以降、政道漸ク衰エテ、祀典挙ラズ。遂ニ綱紀ノ不振ヲ馴致セリ。朕深ク之ヲ慨ク。方今更始ノ秋、新ニ東京ヲ置キ、親臨シテ政ヲ視将ニ先ズ祀典ヲ興シ、綱紀ヲ張リ、以テ祭政一致ノ道ヲ復サントス。乃チ武蔵国大宮駅氷川神社ヲ以テ当国ノ鎮守ト為シ、親幸シテ之ヲ祭ル。自今以後歳ゴトニ奉幣使ヲ遣シ以テ永例ト為サン。”

ここで「神を崇び祭を厳かに行うのは政教の基本であるが、中世以降、綱紀の振るわないのは祭祀の実が挙がらないからである。今、東京に新しく都を定め親しく政(まつりごと)をとるに当たり、まず祭祀を厳修して祭政一致の実を挙げようと思う」と宣うております。

そして当社を武蔵国の総鎮守とし、毎年、永例として奉幣使を遣わす旨を宣言されました。

以降、8月1日の例祭には勅使が差遣されております。

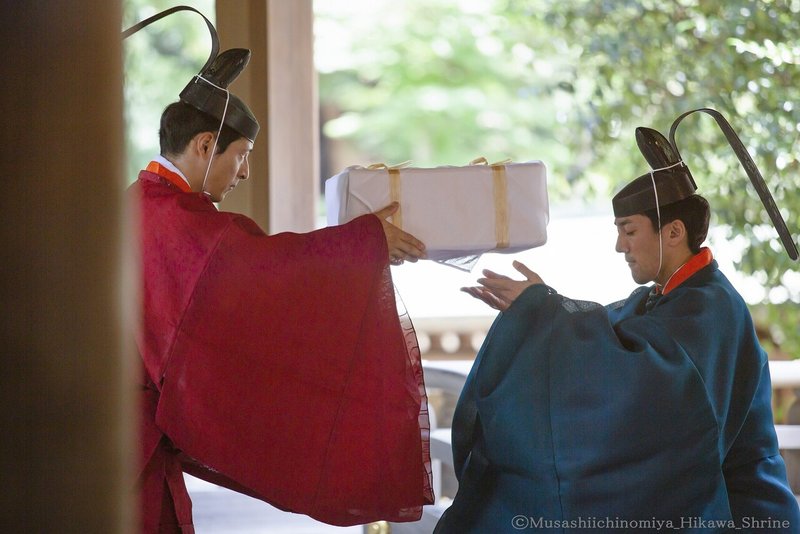

例祭は8月1日10時より斎行され、正装の衣冠を着用した神職が参進します。

その後、同様に正装の勅使が御幣物(ごへいもつ)を捧持した随員と楽師を従え、勅使斎館より本殿へと参進します。

勅使は祭文を奏上し、御幣物を奉り、また御付きの楽師により 「東游(あずまあそび)」が奉奏されます。

本年は新型コロナウィルス感染症を鑑み、神職と限られた関係者のみでの斎行といたします。

祈りの心を今できる形で護り継いでまいります。

〔 Word : Keiko Yamasaki Photo : Hiroyuki Kudoh 〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?