YOASOBIライブ小説型レポート~YOASOBIが照らす千の一夜の物語~

はじめに

本稿は上記の企画の一環として「実際のライブに対する架空の人物たちのリアクション」を通してライブの様子をお伝えする、小説型レポートです。

公式様が想定する形式かは分かりませんが、ライブレポートの一つの手段になりうると感じて、何よりも「小説を音楽に」してきたYOASOBIへのリスペクトとしてこのような形式を取りました。

それでは、以下より本編です。8つの視点でつなぐ8曲の記録、お楽しみくださいませ。

M-1: 「あの夢をなぞって」と隣のキミ

「せっかくのバンドだもん、やっぱりイヤホンで感じたい!」

いそいそとイヤホンを探しはじめるルームメイトの澄花(すみか)へ、妃彗(ひすい)は呆れ気味に声をかける。

「喋りたいんじゃなかったの」

「うん……じゃあ、片耳あけとく」

「それ邪道だって言ってたの澄花だよね?」

「今回は特例!」

高校の女子寮の二人部屋でなんの話をしているかというと、そろそろ始まるYOASOBIのライブをどう鑑賞するか、である。妃彗は取り回しやすいタブレットで、澄花は画面の大きいパソコンで鑑賞……というのはすぐに決まったのだが、音声をどうするかで澄花が悩んでいたのだ。お互い喋りたいしスピーカーで、という流れだったのだが、音にこだわる澄花としては物足りなさすぎるらしい。

間もなく開演時刻。

「初手ってなんだろ?」

妃彗の何気ない問いに、澄花の早口が返ってくる。

「アルバム準拠なら『アンコール』だしリリース順なら『夜に駆ける』だけど、インパクトなら『怪物』かな、爽やかに『あの夢をなぞって』もアリだし」

「確かに、何来てもYOASOBIっぽいけどね~。配信だと自由度も上がりそうだし……むしろ実地で生の観客にどう煽るんだろ」

「それね~、コロナ収まったらやってくれると信じてるけど」

などと話しながら、予定を数分ほど過ぎた辺りで画面が切り替わる。

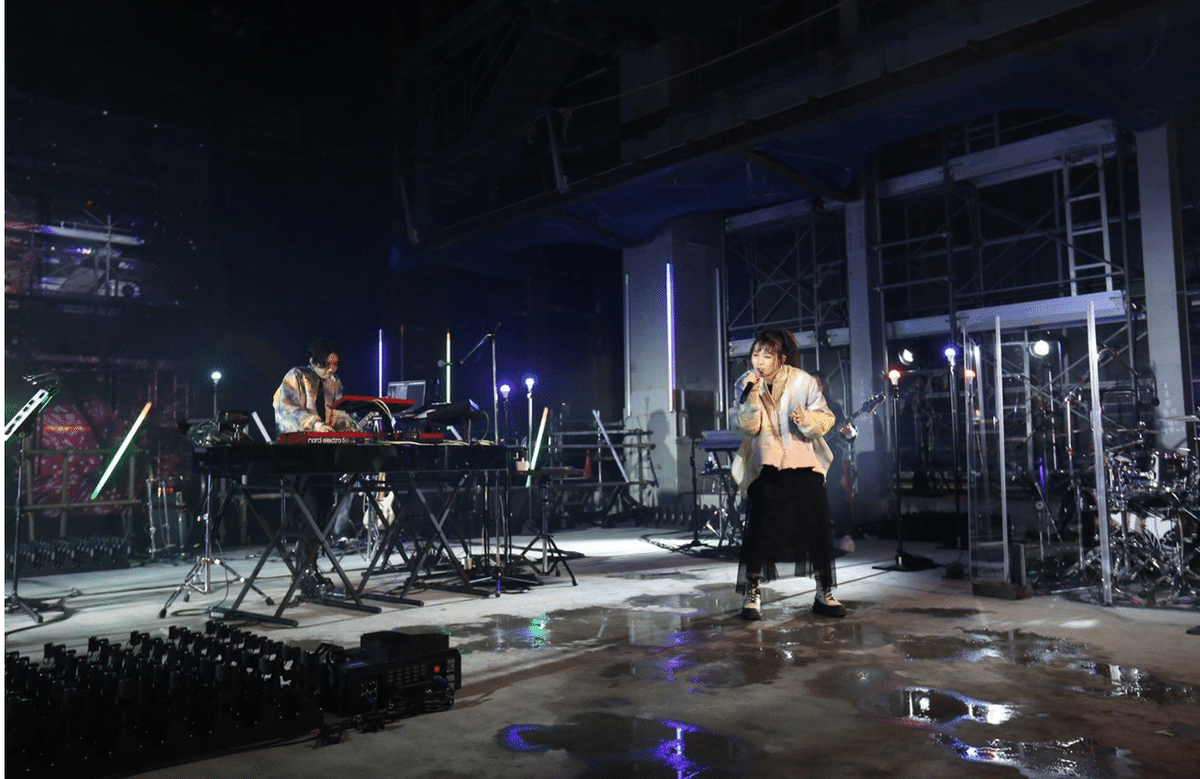

「スタジオっていうか、なんかの基地っぽさない?」

「地下かな、というか衣装すっごくない?」

コンクリが目立つ部屋を歩いて行くメンバーたちの背をカメラが追い、共に無骨なリフトへと乗り込んでいく。

「うっわ~、これで上がってくの良すぎでは?」

早くもテンションが出来上がっている澄花の言う通り、SF的な情緒すら漂う登場だった。顔を映さず足元をアップにしているのも良いタメだし、靴も決まっている……ikuraちゃんが履いてるような厚底の、妃彗も欲しくなってきた。バイトのシフト、そろそろ増えてこないだろうか。

リフトが昇りきり、彼らは暗いビルの中を歩いていく。後ろに回ったikuraとAyaseが横に並び、拳を合わせる。

「あ~グータッチずるい! いま100万人くらい尊さで叫んでる」

「澄花を見てるとそれくらい居る気もするよ……」

冒頭から抜群のムードを作りだした彼らは、いよいよ演奏ポジションにつく。アカペラで響くikuraの歌声、「あの夢をなぞって」だ。澄花が無言で拳を突き上げているのを感じながら、妃彗も曲に聴き入る。原作小説の幻想的な叙景をなぞるように、暗がりの中にikuraの声が澄み渡っていく。そしてピアノに続き全員が合流、生演奏のグルーヴと迫力が画面越しにも十二分に伝わってくる。

メンバーの演奏する姿も格好いいのだが、それ以上に目を引くのが背景である。原作小説でも大事なテーマだった花火が投影されているのだ。花火大会も楽しめなかった去年の夏だったが、時間差で粋な楽しみができている気分だ。

「澄花が最初に勧めてくれたのってこの曲だよ?」

本格的にチャートを席巻するより前から、澄花に勧められたのをきっかけに妃彗はYOASOBIを聴いていたのだ。あのときはこれほど売れるとは思っていなかった……というのは、何より本人たちも感じていそうだが。

「そうそう、『夜に駆ける』よりも妃彗の趣味かなって思ってさ。原作も込みで好きそうだなって」

「まあ少女マンガ趣味だしね……とか思ってたら本当にコミカライズされちゃったのビックリ」

私たちがずっと好きだったようなときめきとロマンを凝縮して、ikuraの歌と5人のサウンドが楽しげに世界を彩っていく。間奏で放たれたAssHのギターソロに、思わず身体が動く。こんな時勢で改めて思う、誰かと分け合う音楽は楽しい。同時に居合わせていなくても、この画面の向こう、同じ音で楽しんでいる人が大勢いる。

何より、こんなに近くに。

音のない世界に響いた、好きだよ

ikuraの決めフレーズとアウトロでの華麗なターンを堪能してから。あのメロディをなぞって、普段は素直に言えない言葉を澄花へ。

「♬いつも隣にいる澄花が、好きだよ」

「……んん、妃彗なんか言った?」

「ってなんで今になって両耳イヤホンなんだよ! むんっ!」

「いやなんでキレ気味に抱きついてくるの!?」

M-2: 「ハルジオン」と遠ざかる恋の音色

夜に広がった爽やかな空気を、どこか愁いを帯びたストリングスの音色が鮮やかに塗り替えていく。二曲目は「ハルジオン」、和史(かずふみ)がYOASOBIを知るきっかけとなったナンバーだ。昨年の五月、閉鎖の続く大学と不透明な就活に苛立っていた大学三年目の灰色に、それでも彩りを与えてくれた彼らとの出会い。

音数の少ないAメロに、AssHのアコースティックギターが心地よく鼓膜を叩く。リズムが強まるBメロ、ikuraの低音にやまもとひかるのメロディックなベースラインが絡む。一転して感情の弾けるサビ、激しくも洒脱さを纏うアンサンブルに乗って、ikuraの表情と歌声に滲む愁嘆が心を揺らし続ける。

バンドパフォーマンス、ロケーション、ライティング、カメラワーク。配信ライブという枠を存分に使って世界を紡いでいくYOASOBIを見つめながら、和史は彼らとの出会いを回想する。

楽曲に惹かれたのは勿論だが。底辺とはいえウェブで小説を書いている身としては、小説を音楽にするというコンセプトにも、そのアレンジの巧みさにも撃ち抜かれた。特に「それでも、ハッピーエンド」の圧倒的な詩情は鮮烈だったし、描かれている感情にも共鳴した。

何てことはない、高校のときに付き合っていた紫里(ゆかり)という少女のことだ。文化祭の実行委員になったのをきっかけに付き合いだして、ささやかながらも順調に同じ時間を過ごして、受験シーズンに別れた。どんな学校にもあるような、ありふれた恋のお話。そう、珍しくもなんともない、誰もが【そんなこともあった】と踏み越えていくような一幕。

別れて、会うこともなくなって、三年。

心の一番、深くてやわらかくて無様な場所で。あのときの彼女は、あのときの僕らは、ずっと笑っている。

受験が迫るにつれ、お互いに余裕をなくしていった。目に見える不調が出たのは彼女だったが、そうさせたのは僕だったかもしれない。どっちが先かなんてことは些細な問題で、ちゃんと向き合おう決意した頃にはとっくに、ハリネズミ同士にしかなれなかった。

クリスマスに浮き立つ街の片隅。彼女に別れを切り出されたとき、和史がまず覚えたのは安堵だった。自分自身を傷つけていく彼女を見なくていい、それは救いだった。それを救いだと思ったあの日の自分を、年が経つほど嫌いになっていく。

そこにはただ美しさの無い

私だけが残されていた

あんなに大好きだった人すら、ちゃんと向き合えなかった僕なんて嫌いだ――花が散った後に残ったのは消えない棘だ。自分にしか見えないから、誰の助けも届かない棘だ。

守れなかった自分は嫌いだ。嫌い、だけれど。

あなたが好きだと言ってくれた私を

いま、少しだけでも自信のあることは。誰に頼まれずとも打ち込めることは。遠い日の放課後の校舎で、彼女が見つけてくれた一面だ。彼女が照らしてくれた色だ。

これからも、あなたがいなくても

あの日の二人に手を振れば

「和史くん、あの手紙は素敵すぎたよ~。小説とか好きなんだっけ?」

「詳しいかは微妙だけど……好きなのは確かだよ、毎週図書館にいるくらいには」

「やっぱりね。あ、書いたりは?」

「いやいや、読んで好きなのと書けるのは全く別」

「そうかなあ……私は読んでみたいけどなあ、和史くんの小説」

書いてるよ。君が知らない場所でだけど。

書いてたから、こんな素敵な音楽に出会えてるよ。いつか曲にしてほしいって願って書き続けているよ。

紫里さんはYOASOBIみたいな音楽、好きなまま?

歌詞は気にしない派だったよね、そもそも僕のことなんかとっくに忘れてるよね。彼氏さんできたこと、知り合いづてに聞いちゃったし。

それでも、知らない場所で。この夜を一緒に遊べていたなら、僕は嬉しい。

M-3: 「たぶん」と懐かしい恋の音色

「そっか、新宿ミラノ座ね~。周りの景色になんか覚えあると思ったら、あそこの跡か」

懐かしそうに語る彼氏の横で、紫里は記憶の糸をたぐる。

「ミラノ座……劇場? 舞台とかやる」

「劇場だけど映画の方ね。あそこが開いてたときのゆかりちゃんは北海道に住んでたから知らないか……5年くらい前までやってた有名な映画館なのよ。ラスト上映のときも母親が連れてってくれてさ、何回もテレビで観てた『マトリックス』をスクリーンで、最高だったな」

楽しそうな彼氏の横顔に、紫里の頬も自然と緩む。こうやってまったり喋れるあたり、配信には配信の良さがある……けれど、やっぱり生の迫力と熱気が恋しい。とはいえ今は、YOASOBIが見せてくれる景色に集中しよう。

立て続けに2曲の演奏を終えたチームYOASOBIはMCに移っていた。準備に半年かかったこと、映画館の跡地を貸し切り「立ち入り禁止エリアに潜入しての舞台」というコンセプトでステージを組んだこと。

「おうちでぬくぬく……」

煽りだと突っこまれたikuraさんのコメントを、彼氏がぼそっと復唱する。

「言うほど煽りっぽいかなあ? のうのうと、なら煽りみ強いけど……」

紫里が言うと、彼氏は吹き出した。

「のうのうって久しぶりに聞いたぞ」

「コメ打とうっと……『おめおめと在宅で彼氏とぬくぬくしながらのうのうと観てます!』っと」

「変なコロケーションが爆誕した……ゆかりちゃん、たまに出るワードセンスが謎だよ」

誤魔化すように彼氏に身を寄せながら。勉強とは関係ない言葉のこだわりの面白さを教えてくれた昔の彼氏――和史のことを、久しぶりに思い出す。

そんな思い出を読んだかのように『たぶん』が始まった。

穏やかな暖色の照明に包まれる中、Ayaseの柔らかいシンセを中心とした心地いいミドルテンポ。ikuraさんのボーカルに混ざる吐息と、ひかるさんとざくろさんも加わってのコーラス。透き通る耳触りは、心のデリケートさを表わすようでもあり、恋の儚さを表わすようでもあり。

曲から想起した別れの情景を悟られないように、体重を少しだけ彼氏に預ける。こんな別れが来るかもしれない、そう怖くなったのは私だけであってほしい……けど、私だけが怖がっているのも寂しい。きっと、恋仲と不安は分離できないのだろう。

これも大衆的恋愛でしょ

それが最終的な答えだよ

世界でたったひとりの特別な人と、大好きな音楽を分け合うこと。

恵まれてはいるけれど、幸運ではあるけれど、こんな風景なんて日本にいくつあってもおかしくない。紫里自身、あんなに特別だと思っていた和史のことなんて、今ではたまに思い出す程度なのだ。それでも、和史と出会って変わった一面はずっと残っている。詞にこれだけ意識を向けるようになったのは、彼がきっかけだったはずだ。

ただ優しさの日々を

辛い日々と感じてしまったなら

もう戻れないから

スマートとは程遠かったけれど、何もかも格好よかった訳じゃないけど。和史は最後まで、優しさを向けてくれていた。頑張って優しくしてくれていた、頑張らせたくなんかなかった。ありのままで向き合って、ありのままが好きだった、そんな時間のときめきを忘れられなかった。

別れなきゃいけない、なんてことはなかった。恋はこんなものだなんて見切りをつけて、距離を取って、受験とかが落ち着いたらぼちぼち再開して。だらだらと、しぶとく、続けることもできただろう。今の彼氏とだって、半同棲しているとはいえ精神的には距離を取ることも多い。ふたりである以上に、ひとりとひとり。それくらいの間合いで、それでも幸せなのだ。

隣にいるのが和史でも、おかしくはなかった。けれど。

それでも何回だってきっと、何年だってきっと、

始まりに戻ることが出来たならなんて思ってしまうよ

紫里は、戻りたいと思ったことはない……いや、もう少し晴れやかな別れにできたならという後悔はあるけれど。違う道を選んだことも、今隣にいるのが彼であることも、それで良かった。あのとき悪者を選ぶなら、悪いのは私だったけれど。どっちも悪くなくたっていい、君もそう思ってほしい。

ikuraさんが歌声に込める情感が、この曲では特に濃やかに感じられた。こんな風に言葉を大切に歌う人のこと、きっと和史は好きなはずだ。Web小説までチェックしているかは分からないが、YOASOBIのコンセプトにはきっと共鳴しているだろう。知らないどうしで一緒に楽しんでいる、そんな偶然があってもいい。

ごめんね。元気でね。ありがとう。

かつての恋人へと声に出さずに唱えてから、彼氏に身体を寄せる。せめて今は、あたたかい夜にしよう。

M-4: 「ハルカ」とキュートなご主人様

僕を伝って響く、子犬の歩みのような楽しげで優しい木琴のメロディ。続いての「ハルカ」は、僕が仕える花石(はないし)家の皆さんもお気に入りのナンバーだ。直属のご主人である小学3年生の実来(みくる)ちゃんは歓声を上げてから、手にしたマグカップを愛おしげに抱きしめる。

(マグ先輩、ご満悦ですね?)

この曲のおかげで一躍脚光を浴びているマグカップ先輩に声を掛けるも、先輩は実来ちゃんに愛想をふりまくのに夢中で僕をスルーしている……まあ仕方ない、僕は僕の仕事に集中しよう。ご主人が楽しみにしていたライブという大仕事、ヘッドホンとしてはこのうえなく名誉な一幕だ。

この家に来たの半年と少し前。新しい病気のせいでお出かけができなくなったご主人は、家で音楽を聴くことが増えた。それだけではなく、「このベースってどんな音?」「こんなに楽器あるのにあんまり聞えないよ?」という疑問をよく抱くようになった……というのは、今の姿からの類推だが。音楽の姿そのものに興味を持った実来ちゃんへのプレゼントに、ご両親が選んだのが僕である。

自分で言うのもなんだが、僕はそこまで安くない。同郷のみんなを選ぶのは、大体はもっと大きな人たちだ。そんな僕を選んだご両親の気持ちが通じたのか、実来ちゃんのサウンドへの興味もグイグイと伸びだした。曲を見つけてはインタビュー記事や演奏動画を探し、発見をノートに記している。クラスでも流行っているらしいYOASOBIだが、彼女ほど熱心に耳を使って楽しんでいる人はそうそういないのではないだろうか。

「ハルカ」の優しいメロディを紡ぐ伸びやかなikuraのボーカル、、支えるのは緩急のきいたリズム隊のグルーヴ、飾るのは細かなコラージュ。Ayaseの手元に並ぶ色とりどりの鍵盤が、実来ちゃんには眩しくて仕方ないはずだ。あんまり新しい音が増えると、ヘッドホンとしては嬉しい悲鳴だが……これだけ楽しんで聴いていてくれるのだ、幸せな職場である。

パソコンの前で口ずさんでいた実来ちゃんにつられたのか、テーブルの反対側にいたパパさんもスマホで「ハルカ」を再生する。ほんとは一緒に聴きたいけれど、娘の真剣な眼差しの前に断念した、そんな顔色。

「いい曲よね」

ソファで読書中のママさんも呟く。

「若者向けだろって舐めてたけど、こうも親心に刺さる曲を持ってこられるとな……」

実来ちゃんには聞えないだろう、親同士の会話。「ハルカ」の主人公であるマグカップを、自分たちに重ねているのだろう。ずっと見守ってきた、ずっと育ててきた、いつか先にこの世を去る側の眼差し。

それは僕も同じだ。二束三文の手合いよりは長持ちする自信はあるが、まず10年は続けられないだろう。実来ちゃんが高校に上がる頃までは、というのが僕なりの目標だ。幸いにも、実来ちゃんはこの年代の子にしてはヘッドホンの扱いが丁寧だ。そうそう心配することじゃない。

ヘッドホンなりに分かる……いや、音声を預かるヘッドホンだからこそ、他の道具たちより敏感かもしれない。ここ最近、世界の声には随分と悲しい色が増えた。怒り、不安、流言……とにかく、よくないものが随分と増えた。

けど、それに負けないくらい、綺麗で眩しい音もちゃんと響いている。響かせる人たちが、ずっと戦っている。その音を、できるだけ削ぐことなく、なるだけ余すことなく、君に届けたい。背が大きくなるにつれて美しい音をたくさん見つける、そんな君であってほしい。

いつまでも幸せで

いつまでも愛してるよ

いつ別れが来てもいいように、ikuraの言葉を実来ちゃんへと真心と共に届けてから。ある訳もない永遠が、少しだけ欲しくなった。

演奏が終わり、「ハルカ」で描かれたマグカップの話から乾杯の流れに。

「ねえ、カルピス!」

「自分でやりなさい」

「は~い……」

実来ちゃんは僕から離れ、マグカップと共にいそいそと冷蔵庫へ向かっていく。今日の主役とばかりに上機嫌なマグカップ先輩の実況を、他の道具たちが呆れた表情で見ている。

(実来ちゃん、今日はどんなブレンドかな? おっサイダーか、大人になったねえ……あら、いつもよりサイダー多いんじゃない? って余所見しないで実来ちゃん!?)

M-5: 「怪物」が呼び覚ます次代のモンスター

「あっ」

なぜか「ハルカ」を聴いていたパパと話しているうちに、実来はうっかりサイダーをこぼしてしまった。

「こぼしたの?」

「服は汚してないよ!」

見逃してくれなかったママに先回りで答えながら、こぼれたサイダーを急いでふいて、マグカップをそっと運んでパソコンの前へ。チャット欄を見ると、りらちゃんが乾杯の前にお茶を飲んでしまったらしい。ちょっとうっかりなりらちゃんが可愛いような、見逃してしまったことが悔しいような………少しのモヤモヤを抱えつつ、画面越しに乾杯してカルピスソーダを飲む。ちょっと前までは苦手だったサイダーのシュワシュワが、最近すごく美味しいのだ。どうやら、ママの大好きなビールもシュワシュワするらしい……ニガいのが美味しいと言っているのが、実来には不思議でならないが。

フワフワしたMCから一転、会場がダークな雰囲気に変身して「怪物」が始まる。ママが呆れるくらい繰り返し聴いている大好きな曲、しかもいつもとは違うビリビリとした始まりだ。もっと味わいたいと音量を上げようとして、やっぱりこのままでと思い直す。このヘッドホンを買ってもらうときに両親と約束したのだ、音量を上げすぎないで使うと。目が悪くなるのと同じで、大きな音を浴び続けるのは耳にも悪いらしい。色んな音をちゃんと聴きたくて買ってもらったのだ、少しでも聞こえなくなるのは勿体ない。

それにしても。カウントダウンが響く中、ごうごうと鳴っている音の正体はなんなのだろう……ギターにエフェクターとかをつなぐとこんな音になった気がする。チャット欄で似たようなコメントを見かけたので、そんなにハズレではないはずだ。

仄雲さんが叩くのはドラムスに付けた電子パッド、いつもと違う響きがビートを刻む。シンセサイザーのうねりもこれまでの温かさとは違う、不気味でSFな格好よさ。曲でのクラップに合わせてメンバーも手を叩く、弾いてないときも格好いいんだからこの人たちはズルい。

サビに突入し、溜めていた力が爆発したように、分厚い音が頭を包む。夜の街を飛び回るような感覚、パパが言うところの「疾走感」だろうか。間奏と同時に吹き出す派手なスモークに、思わず声が上がる。歌だけじゃない、演奏だけじゃない。照明、演出、カメラ、音響、ものすごく沢山の人が力を合わせて、スゴ技を重ねて、こんなに格好いい一瞬が出来上がっている。たまにカメラが外からビルを映す、そこだけ魔法の扉が開いたように激しい光が夜におどっている。

みんな褒めてくれるから、それだけで始めたピアノだけど。正直、ピアノだけの音楽じゃなくて、沢山の音が合わさるこんな音楽をやりたい。Ayaseさんやざくろさんみたいなスターじゃなくても、趣味でもいいから、こんな音楽をやる大人になりたい……スターになれなくても、ざくろさんみたいな弾き方をしたいのでまずは髪を切りたい。また今度、頼んでみよう。

パパが言ってた、音楽に関わる科学はずっと進化しているんだって。昔はなかった音が、考えられなかった歌い方が、どんどん生まれているんだって。

だから、実来が大きくなる頃には、もっと色んな音が溢れている。キレイでまぶしい音がこんなにいっぱいの世界に、まだ新しい音が待っている。

我慢しなきゃいけないことだらけの最近だけど。いま楽しいことも、楽しみな未来も、たくさんあるのだ。止まってなんかいられない――盛り上がりすぎて耳からズレたヘッドホンを直しながら、次の曲を待った。

M-6: 「Epilogue」後の凡人に響く「アンコール」

ひとり寝室でライブを観ていた純冶(じゅんじ)の背を、妻が叩く。

「なんだ?」

「これ、香音(かのん)が興味持ってる大学の資料だから。あなたも読んどいて」

高校二年になる娘の進路のこと、なのだが。

「香音、俺が進路に口出すと機嫌悪くなってただろ」

「そこは私が上手く取りなすから。あなたが何も知らないのも問題でしょう……あれ?」

パンフレットを渡した妻が、純冶のパソコンの画面に目を留める。

「YOASOBIよね? 香音も観るって言ってたじゃない」

一家で一枚のチケットで済んだだろう、とでも言いたげな呆れ声。

「そうなんだが……親父と一緒の歌手が好きとか、あいつは嫌がるだろ」

「そこまで頑固じゃないと思うけどなあ……いいや、邪魔してごめんね」

戻っていく妻を見送ってから、ヘッドホンを付け直す。純冶のような五十近いおっさんはファンとしてはレアかもしれないが。ターゲット層がどこだろうと、良いものは良いのだ。

「怪物」のアグレッシブな世界観からは一転、柔らかく儚い空気がステージを包む。流れるインストは、アルバムに収録されていた「Epilogue」だ。

明日も明後日も、音楽が鳴り続けますように。

ikuraが唱えた祈りの言葉。現在進行形で苦境にある音楽業界へのエール。あるいは、音楽に携わる者としての決意表明。「アンコール」が作られたのは、ちょうどコロナ禍が深刻になっていく期間だったはずだ。SFで語り尽くされてきたような危機が現実になる中で、終わる世界で音楽に希望を見いだす歌を作るのは、ミュージシャンの真髄であるようでもあり、皮肉でもあり。

こんな時なのに音楽を。そう思う人もいるだろう。

こんな時だから音楽を。この曲が描くのはその極致だろうし、今夜ここにいるのはそんな人たちのはずだ。

ゆっくりと刻まれるビート、アコギとピアノの優しい音色、世界の片隅の小さな出会い。背景のストリングスは、世界ごと終わりゆく壮大さを思わせる。高音域で美しく掠れるikuraの声に、透き通るコーラスが寄り添う。儚くて、それでもひとりじゃない。

演奏に聴き入るうち、そこに込められた音楽への情熱に触れるうち。ずっと忘れようとしていた、かつての熱情を思い出す。今では平凡なサラリーマンの純冶だが、学生時代は本気でバンド活動に取り組んでいたのだ。ギターを手に飛び込んだ軽音サークルで、曲が書ける奴に出会った。こいつとなら何かができる、そう確信したメンバーたちでバンドを組んで、あちこちのライブハウスを巡って、レーベルに音源を送って。自分たちのような存在が同時にどれだけいたかも知らず、この才能と努力は見つけてもらえると信じて駆け回った。

現実はそう上手くいかない。俺たちは音楽で飯を食える人材じゃない、そのことに一人ずつ気づいていき、就活や学業に軸足を移していった。純冶だって、あれだけ嫌っていた古い大人社会に迎合して、今ではすっかりその一員だ。

間違っていたとは思わない。勝ち組と威張れるほどではないが収入は安定しているし、冷めつつも長く支え合える妻とも出会えたし、疎まれているとはいえ娘にも恵まれた。このコロナ禍にあっても仕事を追われることはない、十分に恵まれた現在だ。

それでも。音楽に打ち込んでいたあの頃のような、このために自分は生まれたのだと胸を張れる日々は、ずっと巡ってこなかった。好きかどうかじゃなく、心が惹かれるかじゃなく、役に立つかどうかが軸になる、そんな日々がずっと続いていた。

悪いことじゃない、不幸なことじゃない、けれど。

こんな時代でも音楽を鳴らす彼らを目の当たりにして。一度は手放した音楽だって、また始めちゃいけないこともないだろう、そんな発想が少しずつ具体性を帯びるようになってきた。職場もリモートが定着して、会社に通い詰めだった頃が嘘のように、自宅での余暇も増えている。一人でも成立する音楽表現だって、今時はいくらでもある。娘もそろそろ家を出る頃だ、誰の気兼ねもなく「遊ぶ」にはいい頃合いかもしれない。

次にゆっくり時間が取れるのはいつだったろうか。

ギターを買いにいこう。

M-7: 「夜を駆ける」仮想を胸に、私たちは朝日を待つ

これまでの歩みを振り返り、リスナーや仲間への感謝を伝えるしっとりとしたMCに続き、ikuraは「夜に駆ける」のタイトルを告げる。

「さて、問題の曲じゃないですか」

旭(あさひ)が茶化すように言うと、祐貴(ゆうき)の溜息が通話越しに返ってくる。

「あのさあ……アサヒ、もうそのネタでいじるのは止めない?」

「ユウキの顔芸が面白すぎたもん」

発端はYOASOBIが活動を始めた直後のこと。中学に行けなくなった旭のことを何かと気にかけてくれていた幼馴染みの祐貴が、「元気が出るから」と教えてくれたのが「夜に駆ける」だったのだ。

アップテンポな曲調と目まぐるしい展開、一見すると苦悩に寄り添うような歌詞。確かにテンションは上がる、けれど。原作小説やネットの書き込みを見て回るうちに、旭はこの曲の思わぬ正体にすぐに気づいたのだ。

「ユウキが教えてくれたあの曲だけどさ」

「夜駆け? うん、アサヒああいうの好きでしょ」

「好きなんだけど。あれ、心中ってか自死の話じゃんか」

「……マジ?」

「原作とか読んだ限りは」

「は? 原作?」

「知らなかったのね……不登校女子に勧めるにはなかなか皮肉なチョイスでしょ」

「いや、その、そういう意図じゃなくて」

わたわたとする彼の表情があまりにも滑稽で、そのときは久しぶりにお腹を抱えて笑ってしまったのだ。

旭が保健室登校なのは変わらないし、来年の高校受験を考えると課題は多いものの。幸いにも「タナトスの誘惑」みたいになることはなく、精神的にも安定したまま、一年近くが経ち。結局は二人でどっぷりとハマっているYOASOBIのライブを観つつ、通話で駄弁っているのが今夜だ。

緻密に計算された音源とはまた違う、生の熱量を伝えるアンサンブル。特にAssHのカッティングとひかるのスラップの相性は抜群だ。皮肉な世界観を知ってもなお、音楽自体が持つ圧倒的な快感には抗いようがない。事実、旭だって幾度となくこの曲で楽しんできたのだ。

「この曲の意味、他の人がどれだけ知ってるかは分からないけどさ」

「うん」

旭の言葉に、祐貴の短い相槌。彼は喋りは上手くないが、聞くのは上手い。

「多かれ少なかれ、みんな現実が嫌なんだと思う。投げ出したい、続きたくないって、ぼんやり思ってるんだと思う。芥川の遺書じゃないけど」

「それは俺もそうだけど……だからこの曲が流行った、とか?」

「かもねってだけ。曲としてめっちゃ格好いいのは確かだし……それでも私は、不思議と救われた気分になったりもするよ。終わらせたがってるのは私だけじゃないんだって……その割にポップな曲調だよなって謎に思いもするけど」

あるいはそのバランスこそ、この曲の魔力の真髄なのかもしれないが。

もう嫌だって疲れたんだって

がむしゃらに差し伸べた僕の手を振り払う君

もう嫌だって疲れたよなんて

本当は僕も言いたいんだ

「……ユウキはさ、」

「うん?」

「私に構うの、疲れたりしない?」

男女だが恋人ではない、男子として欲しいであろうものを返せる私じゃない。そのくせ、ずっと私のペースに合わせてくれる彼が離れると思うと、怖くてたまらなくもあるのだ。十年以上も当たり前に隣にいる彼との絆は、もう簡単に離れられない。

「まあ……疲れたり面倒くさくなったりもするけどさ。アサヒのこと大事だもん、ほっとけないもん」

いつだってそうだ。理屈も損得も越えた理由で、ずっと、ずっと、彼は味方を続けてくれている。

「アサヒ、言ってたじゃん。学校に行かなきゃいけない朝は嫌いだって、夜のままでいいって。今でもそうなんだろうし、そう思うのも仕方ないけど。

それでも俺は、幼稚園でも小学校でも、メシ食って家を出たらアサヒがいる、その当たり前が好きだったから。あーだこーだ話しながら歩く朝、楽しかったから」

旭。誰かの明るい始まりを導ける人であれ、そんな名前をつけられた癖に、自分の朝すら満足に始められない今だけど。

ラスサビ。バンドがパッションを弾けさせ、鮮やかなライティングの中でikuraがターンを決める。きっとこの瞬間、何万人もの心に眩しい閃光が走ったのだろう。

相変わらず学校は怖いけど。人と会うことは、新しい何かを知ることは、ちゃんと楽しい。ずっと見守ってくれる人が、明日はどんな顔を見せてくれるかも。

「ユウキさ、明日学校終わったらウチ来れるよね?」

「行けるけど」

「チョコ作ってあるから、取りきて」

「……おう!?」

「じゃ、ラスト集中して聴きたいから切るね~おやすみ」

返事を待たずに切ってから、慌てる彼の顔を想像して思わず吹き出す。飽きるほど繰り返してきたバレンタインなのに、今でも素直に照れてくれる彼だから、旭だって飽きないのだ。

明日。楽しみだな。

M-8: 「群青」を味方に、作者はペンを執る

最後の曲が「群青」だったら、ラストは僕自身を視点にしよう――そんな賭けが当たったことに頬を緩ませながら、メモ用のWordを閉じてライブ画面に集中する。大学院生としても、書き手としても、何度もエネルギーをもらってきた「群青」。パフォーマンスを観るのは初めてだ。

バンドメンバーが一体となって声を上げるコーラスパート。ikuraがメンバーひとりひとりに歩み寄り、目線を交わしグルーヴを分かち合う姿。それらを最適な角度で切り取るカメラワーク。配信ライブならではの没入感と、生演奏ならではのエモーション。ここでしか出せない色を探し、それを重ね続ける姿に、YOASOBIの逞しさと感性が覗く。斬新なロケーションに目を惹かれながらも、「音楽は楽しい」という最もシンプルで大切な感情を受け取れたことに、観ることを選んで良かったと改めて思う。

とはいえ。修論シーズンの忙しいタイミングにライブレポートを、しかも小説型レポートという奇特な文章を書くか……というのは、また別の問題である。いくらYOASOBIが小説という媒体を大切にしてくれるとはいえ、リスナーが小説を甘やかしてくれるとは限らないのだ。夜遊びコンに出した渾身の短編だって、結局は盛大な空振りだったのだ、また小説でYOASOBIに関わるのは、正直ちょっと怖くもある。

とりあえず、ライブが終わってから考えよう……そう思い直してパフォーマンスに目を向ける。ラスサビへ高揚する中、ステージを一周したikuraはAyaseの前に立つ。誰も予想しなかった大きなうねりの中心、相棒どうしで視線を交わす。

大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ

同時に頷き、大詰めへ向けて息を整えるその姿には。

不安も障害も数多かったであろう渦中で、それでも「やる」ことを選んだ矜持が、これからも「やる」を選ぶ決意が、このうえなく強固に宿っていた。

決めた、書こう。どれだけ眉を顰められても、どれだけ見過ごされてもいい。たったひとりにでも、ライブの思い出を彩る新しい色として選んでもらえればいい。思いつきで始めた「夜を駆ける」の記事だって、あんなに読んでもらえているのだ。曲と結びつけた視点の切り替えだって、小説で散々やってきたのだ。ネットに文章を上げ始めて4年間、僕なりに積み上げてきた感性だ。誰が受け取らないか怖がるんじゃない、受け取ってくれる数少ない誰かに向けて書いてみよう。

演奏が終わってもなお、YOASOBIの仕掛けは続く。建物にクレジットを記していくという粋な演出、ここでしかできない遊び方。だったらファンからも、ここでしかできない遊び方で応えよう。公式のレポート企画、配信ライブの特性、YOASOBIの世界観。全部取り込んで、異形のファンアートに仕上げよう。

ワンカットでのスタッフロールが終わり、配信が途切れてから、プロット用のwordを開く。8キャラクターとなれば時間はそれなりにかかるし、1万字は越えるだろう。どうせ、ライブの余韻が冷めた中途半端なタイミングに公開されることになる――だとしても。

コーヒーを淹れ、iTunesから「群青」を呼びだし、声に出して呟く。

大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ。

……という訳で。

ここまで長いテキスト、読んでいただきありがとうございました。

楽しかった夜の思い出に、新たなエモを提供できていたら幸いです。

(いつか楽曲原作者としてお目にかかれますよう、頑張りますね!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?