法とデザインの可能性 Part 4 ――「法の視覚化と課題」(平塚翔太)

この記事は、昨年11月24日に開催されたイベントのレポート Part 4 として、弁護士の平塚翔太氏から話題提供をいただいた「法の視覚化と課題」について紹介していきたいと思います。

平塚翔太氏は同年10⽉に独立し弁護士として活動している傍ら、一緒に市ヶ谷法務店を運営しています。弁護士活動だけでなく「技術と法律2019」に寄稿されたりもしており、キャリアの最初がスタートアップなので弁護士の中では中々異色の経歴だと思います。

平塚氏からは、「法の視覚化と課題」として、法の領域において「デザイン」と呼ばれているもの、問題関心、問題の所在、どうやって視覚化するのか?などについて説明いただきました。以下、簡単にですが発表内容のまとめです。

発表内容の概要

法領域において何をデザインと言っているかは多種多様であり、その中でもよく取り上げられるのが法的保護対象としてのデザインに関することです。たとえば、知的財産としてのデザインでは、意匠法における「意匠」、著作権法領域における「応用美術」、商標法の「ブランド」についてがデザインの話になることが多く、ほかにはルールメイキング、リーガルテック、ナレッジマネジメント、法学教育、法教育、法律事務所のマーケティングなどデザインの対象が様々であることをご紹介いただきました。

特に、規範意識は「違法性の意識の可能性」の有無に左右され、その有無の判断においては法律情報へのアクセスの可能性が重要になってきます。「法の不知は許さず」という諺があるが、事前に知ることは難しいという問題意識を持っていると説明いただきました。さらに、前提として、法律を知っていることになっているがこの前提は正しいのか?という前提条件を疑う姿勢も必要とのことです。

現状は、法を認識し理解していないといけないことになっているが、法を簡単に認識し理解できるような環境になっていない。そのために政策が実効性を持たない、違法な行為をしてしまう、民主主義が機能しないという問題が起きているのではないかと問題提起をいただきました。

視覚化の話では、ローマ時代から法律の領域では一字一句の正確性を求められてきたという話から、現在の日本国内の法律実務では、注釈・事例・表/図式・要約/重要なポイント・チェックボックス/箇条書き・ハイライト/強調・物語/小説・フローチャート・イラスト・漫画/絵本などの手法を使い、視覚化しているという事例をご紹介いただきました。

以上が平塚翔太氏に発表していただいた内容になります。

(語り:稲葉)

【平塚コメント】

本発表は、オープンゼミの趣旨に鑑みて、主として法とデザインの交錯領域にご関心のある方々に向けて既になされている議論を整理して提示したものに過ぎず、先端的な議論や手法、発表者固有の解決策は提示しておりません。現状、法曹界や法学界がいかなる状況にあるのか、なぜこのような状態になっているのかについて、法の基礎理論や歴史的経緯等を踏まえ、皆様の理解を促すことを中心的な目的に設定しています。本発表の問題と結論は極めてシンプルであり、一言で言えば「難しい法律をわかりやすくする」というだけです。法律情報の認知的な負荷の軽減と言い換えてもよいかもしれません。この問題意識は従来の近代国家や民主主義の在り方を前提にしています。それは対等な個人が法令を理解して主体的に議論を行うということです。もっとも、法令を読みやすい日常用語による文章で書いたり、イラストを付したりといった素朴な手法は、これまで成功してきたとはあまりいえません。それには原理的な理由があります。本発表はその議論の前提となるものです。

……えー、あー、経歴は関心があることをやった結果としてそうなっちゃったんですよ! 全然計画的じゃないです! 何やってるかわからないとかめっちゃディスられますよ!

ここからが本編(発表内容)ですよ!

01_法分野で「デザイン」と呼ばれるもの

本日は、まず法律領域で「デザイン」と呼ばれるものについてお話ししたいと思います。

第一に法律領域で「デザイン」と呼ばれているものは法的保護の対象、知的財産としてのデザインです。たとえば、意匠法における意匠、著作権法における応用美術、商標法・不正競争防止法における標章――ブランドのことですが――などです。保護対象の関心は大量生産される工業製品への美術装飾から無形のデジタル造形や体験、サービスへとシフトしてきています。しかし、これからお話ししたいのは、こういった法的保護の対象としてのデザインのことではありません。

第二に「リーガルデザイン」という言葉があります。この言葉にはいろいろな意味がありますが、現在の国内では、主として「ルールメイキング」のことを意味しています。つまり立法政策のほか、行政計画、行政立法、ガイドラインの策定などです。地方自治体の条例の制定も含むでしょう。「ルールメイキング」での法律家の関わり方は様々ありえますが、やっていることとしては、要するに「ロビイング」、そしてそのための利害関係者間の調整です。たとえば、自社ビジネスに有利になるように政策変更を求める活動が行われます。これは従来の意味での民主主義、つまり代議士による政治への不満――スピードが遅いとかですけれども――や、利害関係者である自分たちがルールを作っていないというところに対する疑問というところを背景にして行われます。建前上は関心があれば誰でも主体的に参加できる機会があるという意味で従来とは異なる意味で「適正手続」がとられているとされます。よくよく考えるといろいろ危うい考え方を含んでいるのですが、ここでは詳しくは触れません。

法律領域において「デザイン」と呼ばれるものは、率直に言って、そこまで厳密な定義を伴って用いられてはいません。また、厳密な定義を嫌うというケースもみられます。結果的にはバラバラな意味で「デザイン」という用語が感覚的に使われているのが実情です。最近でしたら「リーガルテック」と呼ばれる領域、これが紙やハンコといったところについての「リ・デザイン」というような位置づけとなっていたりします。これはコンセプトについての革新という意味を含んでいます。

そのほかにも企業の法務部内でのナレッジ、知識、情報のマネジメントないしは業務プロセスの設計ですとか、あるいは法体系の伝達方法、つまり法学教育について「デザイン」という言葉が使われることもあります。なお、ここでは立ち入りませんが、「法学教育」と「法教育」とは異なる概念です。また、法律事務所と顧客との接点という意味ではマーケティング活動の設計も「デザイン」と呼ばれることがあります。これはサービスデザインに近い用法でしょう。このように、法律分野では「デザイン」という言葉は様々な使われ方がなされています。

今回お話ししたいのは、厳密にはそのどれでもなく――重複はありますが――法律自体、法律情報についてどのように分かりやすく伝えるかという点です。これは「法学教育」とはやや異なります。なぜならば、最終的な目的は法律論を正しく理解することというよりも法律的に正しい行動をすることであるからです。これは稲葉さんの説明にあったような、いわゆるアーキテクチャと呼ばれる考え方にも繋がるものです。

この発表の問題意識は「法律を読みたくない」という点に置かれています。ご覧いただければわかるとおり、こうした細かい文言について逐一目視により読解をして逐一文言に該当するかを判断するという作業は非常に負担です。これ自体がダークパターンなのではないかと思うほどです。ちなみに、これは金融商品取引法の集団投資スキーム持分の条文です。そっと閉じたくなるはずです。これは非専門家でなくても同じように考えます。我々弁護士の立場からしても、難解な長文は読まなければならないものですが、決して読みたいものではありません。したがいまして、こうした読解の難しさ、大変さについて、どうにかしてラクに読めるようにならないか、あるいは読まなくてよいような工夫はないか、というのが今回お話しする問題です。

02_法はコードであるがコードでない

この問題を論じるにあたって、まず「法」とは何かを考えなければなりません。法律は形式言語――プログラミング言語のことですが――のソースコードとのアナロジーで説明されることがあります、たとえば、『CODE 2.0』がそうですね。しかし、これは必ずしも適切な説明ではありません。なぜならば、現実の生身の人間の関係性を超えて法というものは存在しないからです。一見すると固い規則が書いてあるかのように思えますが、法というのは究極的には人間の利害対立の調整手法に過ぎません。そういう意味では、法律をソースコードのように捉えてエンジニアリングするという考え方一本で突き通せるものかというと、そういうものではありません。常にコードの外側の問題が生じてきます。

改めて「法」とは何かについて確認しておきましょう。法とそれ以外の社会規範とはどこが違うでしょうか。それは強制力があるかどうかです。ここでいう「強制力」というのは公権力による強制のことを意味します。「公権力」というのは主に国です。地方公共団体の場合もあります。そして、ここにいう「強制力」とは、民事上は強制執行、刑事上は刑の執行のことを意味します。たとえば、前者であれば差し押さえた財産を競売にかけて換金するとか、後者であれば懲役刑だとか罰金刑だとか、そういったものです。近代社会においては各個人が自分が被った損害について救済をするといったことはできません。これは「自力救済禁止の原則」と呼ばれており、やってはいけないことになっています。救済手段については公権力が独占をしている状態になります。この発動を求める行為が「訴訟」です。

別の角度から考えてみましょう。「法」は強制力のある裁判規範です。つまり、直接的には行為規範ではありません。 法が行為規範として作用するのは、私たちが事前に裁判所の下す判断を予測することができるからです。利害関係の相手方との調整の結果を予測できるということです。あらかじめ文字列によって法令として書いてあるから予測ができます。あるいは裁判例の蓄積があるからかもしれません。いずれにせよ、我々弁護士は、どういう裁判所の判断が下されるか事前に予測をして、クライアントに対してどういう行動をすべきかアドバイスをします。クライアントはそれに基づいてどういう行動をするか決めることになります。経済学的な表現を用いれば「インセンティブがある」ということです。あらかじめ不利益な結果が分かっていれば、その行動は選びません。

こうして裁判規範は我々の認知と予測を介して行為規範として作用します。行為規範には2種類があります。 一つは「~するな」という不作為を求める禁止規範です。たとえば「人を殺してはダメ」というのが禁止違反にあたります。もう一方は命令規範です。「~せよ」という特定の作為を求めます。たとえば、「安全な措置をとってください」ということが特定の作為を求める命令規範にあたります。実際にはもっと具体化されます。今回、ここには特に詳しく立ち入りませんが、これら2つの区別は非常に重要です。

03_メンタルモデルの設定――刑法学を例に

これから述べるのは科学的に正しい説明ではなく法解釈によって遡及的に構成されたモデル論です。法律というか、裁判所がどういうふうに我々市民の行為を捉えているか、あるいは国がどういった形で我々の行為を捉えているかというモデル、いわゆるメンタルモデルのことです。

この点で最も厳密にやっているのが刑法学なので、刑法学の犯罪論体系を例にして説明をします。まず客観的な次元として客観的な結果及び客観的な行為というものがあります。殺人罪について例にすれば、客観的な結果というのが「人の死亡」であり、客観的な行為というのが人を殺す行為、たとえば「ナイフで人を刺す」とか「拳銃で発砲する」といった行為です。犯罪の成立にはこれら客観的な結果と行為が観察されるだけではダメで、主観的な意思を持った行為でなければなりません。これを犯罪の「故意」と呼びます 。殺人罪の場合についていえば「殺意」と呼ばれるものです。この「故意」と呼ばれる主観的な意思がなければ――これは犯罪事実の認識のことをいいますが――これがなければ犯罪は成立しません。誤って人を刺してしまったとか、そういった場合には少なくとも殺人罪が成立するということはあまり考えられません。例外的に過失犯処罰の規定があれば、その規定に従って判断することになります。なぜ故意が要求されるのかといえば、法規範の立場からして、たとえば、その殺人行為を抑止するためには、人が自分の行為についてコントロールできなければならないからです。 自分の意思によってコントロールできないものについては刑罰を科したところで何のインセンティブにもならないからです。故意がなければ刑罰はインセンティブとして機能しません。つまり殺人罪とすることの抑止効果がないということです。「殺人をするな」という行為規範を向けて意味があるのは、殺そうと思っている人、相手の死というものを認識している人に対してだけで、その認識がない者に対してそういった行為規範が提示されたとしても全くの無力です。これは刑法の例ですが、そのほかの領域でも同様のことがいえるでしょう。規制をかけたいというときに、具体的に規制がかかる状況であると認識しなければ、規制が目指した効果というもの、政策目的というものは実現されません。

問題はさらにあります。行為者本人がそういった認識、自分の意志で自分の行為についてコントロールできたとしても、そもそも、その意思自体について別のところからの介入があって歪められていたとすれば、それは本人の行為とは言い難いものです。通常は本人が経験した出来事、体験について何らかの動機をもって行為の意思というものが形成されます。しかし、その動機については、本人の外にあると考えることが妥当です。たとえば、お腹が空いたといった動機があり、それによってそのパンを盗んで食べたいという意思が生じたとすると、それはお腹が空いたという生理的な要因によって動機というものが作られているといえます。本人の自己意識そのものの外側にある客観的な事情から生じています。行為規範が介入するのはここの僅かな隙間です。たとえば、そういった状況であっても「他人のものを盗んではならない」といったような行為規範が設定されていた場合は、そういった情報が提供されていたというときには一般的には窃盗という行為には至りません。そういう規範意識を持ち行動を制御することになるからです。逆に言えば、そういった法律情報が提供されていなければ、そもそも特定の意思形成について抑止することはできないことになります。「自然犯」という別途検討を要する考え方はありますが、少なくとも法的な行為規範の作用によって抑止するということにはなりません。ここが行為規範の問題の焦点になってきます。つまり、特定の政策の目的を実現するためには、その法規範について行為規範としてどのように作用すればよいか、どういった形で情報提供すればよいか、どういった形でその人の行動に反映させればよいか、それが問題になってきます。稲葉さんの発表でもありましたが、リバタリアン・パターナリズム、あるいはアーキテクチャという考え方も、ここの部分の話になってきます。今回のテーマ自体が、ここの部分を問題にしています。

これを一言で言うと「規範意識に基づく動機づけ制御の可能性」ということになるでしょうか。この規範意識に基づく動機づけ制御の可能性については「違法性の意識の可能性」と「適法行為の期待可能性」の二つの観点に整理されます。これは刑法学上の議論です。「違法性の意識の可能性」というのは、違法性自体について気付くことができた、自分のやってることは違法な行為であると認識できたという可能性のことです。実際に違法な行為と認識していたかどうかは関係がありません。そもそも違法な行為だと認識できない状況であれば、そういった環境であれば責任がないということになります。動機づけ制御の可能性というものがそもそもない以上、抑止効果の視点からは制裁に意味がないのです。他方で、「適法行為の期待可能性」というものは、適法な行為をすることができたかどうかです。いかに違法性の意識があって違法であるということがわかったとしても、その意識と認識をもとに自分の身体をコントロールできる余地というものがなければ、法が目的としている価値というものを達成できません。たとえば人を殺すことが法的な意味で禁止されているということを分かっていたとして、その人を殺すという認識があったとしても、その人を殺さざるを得ない状況、たとえばヨットが転覆して浮き輪につかまって溺れているとほかの人も溺れていて自分が助かろうとするために浮き輪からほかの人をふり落とすというような場面では、違法な行為なんでしょうけれども、適法な行為を期待できないといえるので責任がない、という整理になります。

このことから、要するに、我々が取り得る手段は2つです。

一つは人々が行為の時点で適法・違法な行為であると明確に区別できるように認識できる環境を整えること、もう一つは認識内容にかかわらず人々か適法な行為をしやすいように、あるいは違法な行為をしにくいようにする環境を整えることです。

04_「法の不知は許さない」として、実際、知らないものは知らないのだからどうするか考えませんか?

ところで、違法性の意識の可能性、つまり違法な行為であると認識できる状況かどうかというところが重要になってくるわけですが、全員が全員、法律のことをよく理解しているわけではありません。むしろ法律についてほとんど知らないと言ってもいいと思います。これは法律の専門家である弁護士でも同様です。弁護士は法的な考え方について知っていますが、世の中にある法令、国内の法令すべてについての知見があるわけではありません。我々は法的な考え方をベースにあまたある法令について調査をします。それが日常的な業務であり、重要な業務です。知っていれば法律相談に対して即座に回答できるということがあり得るかもしれませんが、リサーチが必要であることが通常です。

このグラフを見てください 。国内の法令数は 8000 以上あるとされています。このうち紙の六法となっているのが 800 超です。これは有斐閣が出している『六法全書』と呼ばれているものです。そもそも『六法全書』と呼ばれているものは国内の全体の法令数のわずか 1/10 程度だということになります。有斐閣の『ポケット六法』は約 200 の法令が搭載されています。弁護士も、あるいは弁護士になるための試験を受ける人たちの相当数も、ポケット六法は使うと思いますが、全てについて暗記しているわけではありません。記憶に残っているのはほんの一部です。弁護士がこんなかんじなのですから、非専門家である市民が法律について知識があるということはほぼないといってよいと思います。これが実態です。このような実態を踏まえて考えるところではございますが、本当に違法性の意識という考え方はとりうるのでしょうか。有名な格言に「法の不知は許さず」というものがあります。つまり、「法律というのものはあらかじめ公布されてその存在と内容について国民に知らせているのだから、それについて知らないということは許されませんよ」と、そういう意味です。罪刑法定主義も同様の考え方を採用しています。しかし実際は違います。言ってみれば法の不知、違法性の意識がないことのほうが普通です。こういう状況なので、政策目的を実現するために法律情報を提供するというところを考えていくと、少なくとも直接国民に対して法律情報を伝えるということは非常に難しいことがわかります。せいぜい、関係する特定の業界関係者に対して関係のある法律情報を提供するという点にとどまると思われます。現実にはそれさえも難しいので、我々のような弁護士が業界の企業をサポートさせていただいているというところです。

法情報へのアクセスという点については何も弁護士に依頼をするというだけではありません。企業であれば自社の法務部が自らが法令情報にアクセスするでしょうし、国民ももちろん法律情報については自分でアクセスすることができます。たとえば、現在では e-Gov というサイトで法令がかなりの程度公開されているところですから、市民が法令を閲覧するということは比較的容易になりました。また、各省庁や国会の両院のサイトでは、法律案や施行規則、ガイドライン、パブリックコメントの回答といった法律に関する情報について公開されています。もちろん全てではありませんが、かなりの程度公開されているといえます。とはいえ、直接関心を持っている企業でもない限り、通常は法律について知らないという方が大半なのではないかと思います。そんなことは自分から調べないでしょう。しかしよく考えると、多くの市民が法律を知らないということによって、政策が実効性を持たない、市民が違法な行為をしてしまう、民主主義が機能しない、そういった結果を招くことになります。ここでの問題は、法を認識し、理解していないといけないことになっているのに、法を簡単に認識し、理解できるような環境にないということです。

焦点を当てることができる関係性というのは主に3つあると思います。一つは国民と企業の関係性で、これは主に契約関係となります。最近は利用規約ですとかプライバシーポリシーですとか、そういった関係性ということになってくるかと思います。特に定型性が強くなっている領域です。プライバシー・バイ・デザインも、この部分に関する議論の延長線上にあります。行政も民間と同様にひとつの権利義務主体とみれば、税金関係もここに分類してもよいかもしれません。二つ目は法令情報へのアクセスです。直接のアクセスです。法令の検索システムや判例の検索システムといったものは存在しますが、現状では、そもそも法令情報自体が難しかったりしますので、一般国民としては馴染みがありません。法情報学という領域も存在しますが、どちらかといえば専門家向けのものです。三つ目は法律事務所や弁護士と市民との関係性ですが、これはいわゆる法律事務所によるマーケティング活動の領域となっています。今回は3番目については特に立ち入りません。近年ではとても目覚ましくマーケティング活動が行われているところで、実例を各々見ていただければよいかと思います。広告表現の品位や正確性との戦いが重要になってくる領域です。

それではなぜ法律情報へのアクセスのハードルが高いのでしょうか。それは冒頭でもお話ししましたように法律自体の書き方が難しいからです。法律の難しさというのにはいくつか類型や要素があります。たとえば、専門用語、法律要件と法律効果という独特の記述様式――これはかなりプログラミング言語に近いものですけれども――、定義と参照の構造〔参照:芝尾発表〕、それとニーズ単位にはなっていないこと。つまり我々がたとえば何かのビジネスをしたいです、ということになった場合に1つの法律だけ見るということでは足らないということです。関係する法律を全て見る必要があります。しかし、何が関連する法律なのかがそもそも分かりません。定義と参照の構造を見たとしても書いてあるとは限りません。むしろ書いてないことのほうが多いでしょう。また、法令や契約書というのはコードのようにも見えますがコードではありません。どういうことかというと、個別の具体的な事案について結論が変わりうるということです。言ってみれば「あとだしジャンケン」が公式が認められているようなものです。これを「司法の法創造機能」などと呼んだりします。つまり、事案によって具体的な事実関係がわずかに変わってくることもあるので、その変わった差分についての影響というものが未知数、不確実な状態であるということを意味します。これがグレーゾーンと呼ばれるものかもしれません。したがって、法情報を分かりやすくするためには、これらすべての問題を潰さなくてはなりません。この点に関する先行研究は非常に乏しく、実践者レベルで各々が各々の問題意識に基づいて対応しているのが実情です。そういう意味では実務が先行しています。

05_「法学は言葉の学問である」、「法律実務は言葉が命だ」という暗黒史はきっとデザイナーにとってのフロンティアになると思いたい

それらの具体的な実践ケースを見る前に、どうしてこういった状況になるのかという歴史的な経緯を見てみましょう。我が国の法律には様々な西洋諸国の考え方が取り入れられています。大きな影響を与えているのが間違いなくドイツをはじめとするヨーロッパ大陸法です。あるいはアメリカ、英米法も影響力が大きいと考えられています。さらにドイツの法律を遡るとローマ法の時代までさかのぼります。つまり現在の日本法はローマ法の系譜でもあるということです。

当時のローマがどういった時代だったか、ローマ法がどのように運用されていたかといいますと、次のような話が西洋法制史の教科書に書いてあったりします。

要するに、古代ローマでは一言でも間違えれば敗訴するような世界だったということです。言葉の意味というものが極めて厳密に理解され判断されます。これは何も昔話ではありません。現在でもそういった感覚は色濃く残っています。なぜならば、法律家というものが概念によって事実関係を分類して解決方法を識別しているからです。我が国の旧司法試験においても判例の用いた表現の一つでも間違えると大幅に減点されたといった噂もあったりします。また、卑近な話として、たとえば Twitter で法的な正確性に欠く表現の投稿をしたとすると弁護士からその誤りについて厳しく指弾されます。これは特に実効性があるからではなく、そういう性格の集団だからです。ある種の文化といってもいいかもしれません。

そういうわけで、ちょっと前までの法学の教科書というのは、厳格な文言で縦書きで書かれているのが普通でした。特に色使いがあったり、あるいは表や図が用いられたりすることはなく、あくまでも言語表現によって理解し、それを表現することが美徳であるというふうにされてきました。現在でもこの慣習が失われているわけではなく、たとえば、ビジネス領域の最先端でさえも、いまだに縦書きの書籍が使われています。江頭先生の『株式会社法』です。企業法務を仕事にしていれば必ず使う書籍です。これは特にジョークというわけではありません。デザイナーからすると驚愕かもしれませんが、世の中にはそういう世界がまだあるのです。

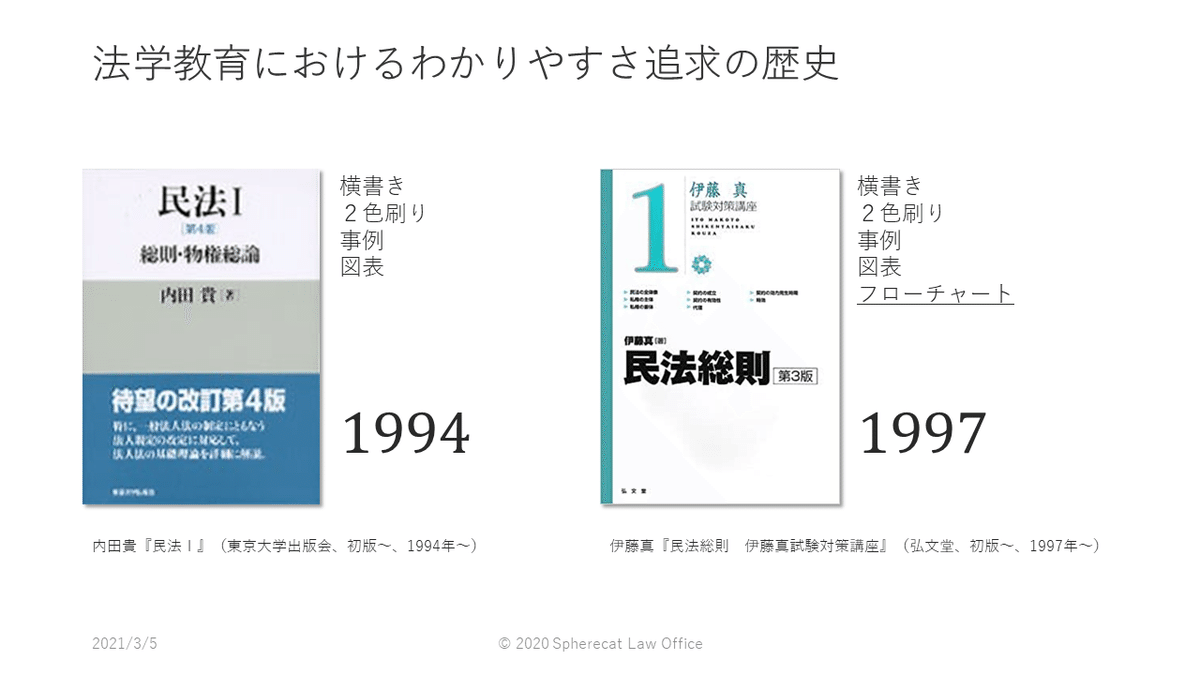

とはいえ、法律分野も何も行ってこなかったわけではありません。図解という手法は古くから一応存在していました〔※その後のディスカッションでご指摘をいただいたところですが、『図解による法律用語辞典』の初版は 1966 年の刊行です。〕。もっとも、業界へのインパクトが大きかったのはこの二つの書籍だと思います。一つは内田教授による民法シリーズです。内田教授の民法の教科書は図解を多く入れた理解しやすさを意識したものでした。私は存じ上げませんが、当時は図を入れるだけで非難されたとも聞きます。都市伝説かもしれませんが。当時は皆、縦書きの教科書でした。さらに司法試験予備校である伊藤塾の伊藤真弁護士のシケタイシリーズは、フローチャートを取り入れた点が極めて画期的でした。これら2つの書籍は法学生や司法試験受験生に対するインパクトという点で大きな影響力を持ったと考えられます。

さらに司法制度改革に伴って裁判員裁判が導入されることになりました。専門家でない国民が一定の刑事裁判に関与することになったのです。このため最高裁は法律概念をいかにして裁判員に伝えるか工夫を迫られることになりました。たとえば、故意、正犯性、責任能力といった概念については、非専門家である国民は直ちに理解できません。そこで、難解な法律概念をいかにして裁判員に伝えるかという研究が進みました。その研究結果については『難解な法律概念と裁判員裁判』という形で公刊されているところです。興味のある方はご覧いただければと思います。

そういうわけで、国内の法律分野はデザイン的な視点からすればまだまだ未開拓ということです。

06_これまで行われてきた法の視覚化の具体的手法

それでは具体的な視覚化についてお話をしていきたいと思います。なぜ視覚化するのかというところについて、その目的を再確認しておきましょう。法の視覚化が必要な理由は、それによって法規範というものを一般市民に認識させ現実の具体的な行動に反映することです。法の視覚化による成果指標としては、そうですね、事前に成果として定義した行動の回数や頻度、影響度などといったものが考えられます。あとは言ってみればコンバージョンレートですね。こういうところから、法の視覚化の成果を考えていくことになります。

具体的な方法としては様々あります。

〔※実際の発表では、ここで各項目の解説が入りますが、この記事ではカットし、別の記事で改めて書こうと思います。俺たちの戦いはこれからだ!〕

07_法の視覚化における回避不可能な課題

これらのケースを見ていただければわかるとおり、現在デザイナーが行なっている手法からすると、まだまだ古典的で非常に簡素なものです。逆に言うと、法律分野に対してデザインを活用する余地が大きいということでもあります〔参照:山崎教授発表〕。

そこで法律分野についてデザインを導入するというときにどういった課題があるか。

まず通常の視覚化と比べて差異があるかどうか。これは使える手法に制約が出てくるという点で差異があります。つまり、まず法令や契約書の本体をわかりやすくすることは「できない」ということです。法令や契約書自体について改善することは非常に難しいです。というのも、ここでは裁判所が裁判規範以外は受け付けないコンパイラのような役割を果たしているからです。特定の書き方でなければ裁判所は受け付けないということです。裁判所 2.0 でもつくらない限り難しいです。二つ目は法令や契約書の本体から離れて自由にデザインすることはできないという点です。 つまり、法令や契約書についてどこかの時点で参照しなければならないことを意味します。法令や契約書について、司法的執行とは無関係に行動の統制というところを狙っていく考え方もありえますが、それは法規範ではありません。法規範はあくまでも公権力による強制力を背景にして実効性をもつものなので、裁判所という存在を無視して議論することはできないのです。しかし、行為規範の次元だけ取り出して読み手にわかりやすく伝えることは可能です。そういう意味では、法令や契約書というところを参照しながらも、そこから自由に造形することによって必要な法情報の伝達を行うことができるようにするということは可能だと考えられます。

課題の二つ目は規制手段としてのアーキテクチャの効果との比較の問題です。これまでお話ししてきた内容は、あくまでも具体的な生身の人間の意識、意思、認識、認知に働きかけて、その人が適法行為をしよう、違法行為を回避しようという動機を持って行動することを前提にしてきました。しかし、そもそも生身の人間の認知的な回路を経由するということ自体が負荷の大きいことです。そこで最近では、認知的な負荷を迂回して物理的な環境そのものをデザインするという発想が登場しました。それがアーキテクチャ、行動経済学でナッジなどと呼ばれているものです〔参照:稲葉発表〕。アーキテクチャやナッジは効力こそ弱いものの、統計的に見ればかなり広範囲で人々の行動を間接的にでもコントロールすることができます。デジタル領域では特にそれが顕著です。いわゆるプラットフォーマーの問題がこれにあたります。プラットフォーマーは常に倫理的な責任を負いますが、それを法的な責任にする流れができています。ダークパターンの問題もこれに分類されると考えられます。そもそもアーキテクチャという考え方もデジタル領域を経由して発生しています。今日ではそういったアーキテクチャを提供する側に対する規制というところが考えられているところです。

三つ目の課題についてはレイヤーをどうするかです。この問題は極論するとその特定の個人の認知の仕方に応じて、あるいはその必要性、需要に応じて、情報についてフィルタリングをかけるという問題と同じです。法律情報自体は既に存在しています。あとはどのように情報を選別をして視覚や聴覚などのどの感覚器官に描画をして目の前の問題として認識させるかです。人によっては非常に深いところまで法解釈論についての理解を求められるかもしれませんし、それが全く不要であるという人もいるかもしれません。重要なのはニーズに応じて解像度を変えることができることです。しかし、そもそもニーズを感じていない層に対して自分と関係があるということを理解してもらうためには、何かしら本人の外からの働きかけ、あるいはその情報が重要であるという仕掛けを用意しておく必要があります。そういう意味では、単にフィルタリングするだけではだめで、必要な情報をフィルタリングさせない、または必要な情報を本人の意思と無関係に選択をしなければならないということでもあります。この文脈からも、一定の倫理的当為を前提にせざるを得ないものと考えられます。

08_まとめ

今日お話ししたことについてまとめましょう。当業界でデザインと呼ばれているものは様々あります。その中でも私が問題関心を持っているものは「違法性の意識の可能性」の問題です。難解な法令や契約書をどうやって理解してもらうかが問題です。当業界は伝統的に正確な文章表現以外を嫌悪しており、ビジュアライズのような方向性は最近 30 年弱くらいの間に急速に進行しました。今後の課題は先に述べたように厄介なものが色々ありますが、ソフトウェアによる表現が中心になってくること自体は間違いなく、それに関連した業界固有の問題をひとつずつ解決していく必要があります。

また、今回は詳しく述べませんでしたが、視覚化とはやや異なるアプローチとして、法教育という領域があります。これは合意形成等に関する主体的な関与の仕方について学びの場を提供するということであり、法の視覚化のウィークポイントを補完するものです。今後、法の視覚化とともに重要になってくる領域だろうと思います。

(スピーカー・書き起こし・編集:平塚)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?