デザイン界隈?に対する違和感——デザインを学び始めた弁護士がデザインの世界と関わるようになってから感じたこと

はじめに言っておきたいが、弁護士である私がデザイン界隈と関わるようになってからそこまで月日が経っていない。2年ほど前にスタートアップ企業で偶然にデザインと出逢い、その縁もあって、武蔵野美術大学大学院造形構想研究科修士課程に在籍することとなり、入学から2か月弱が過ぎた。デザインに対しては多くの肯定的意見を持っている。それこそ、司法や行政の世界をデザインの力で刷新したいくらいだ。

一方で、「まだ」外部の感覚が残る人間としては、デザインの世界を論じるには時期尚早であると思いつつも、違和感をもったところもある。こうした違和感はデザインの世界に入ってみて月日が経っていないが故のものであると思われ、そのうち消えるかもしれず、あるいは、あとから己の無知を恥じて明確に意見を変えることになるかもしれないとは思う。先のことはわからないが、ともかくも、職業デザイナーから見ると痛々しく愚かなものに映るかもしれないが、今の違和感を書き留めておきたい。

なお、章立てというほど記事全体の論理構成を明確にしていないが、一部の章の末尾では職業デザイナーの稲葉さんからコメントをもらっており、それに対する応答も書いてみている。あえて記事本文を修正せずにやりとりを示すことで、読者の皆様にネタにしていただければと考えた。正直、この記事が稲葉さんにどう受け止められるのかわからなかったが、こころよくレビューを引き受けていただいたこと、この場で感謝申し上げる次第である。

なぜいまデザインなのか?

そもそも「デザイン」とは何だろうか? まずここが明らかでない。デザイン界隈では、定義という行為自体やスコープの設定という行為自体が拒絶される傾向があり、あるいは各々でデザインとは何かの認識を持っているという理解でいる。法学を学んだ私からすると明確に定義されないのは気になるところではあるが、どうもデザイン界隈ではデザインの定義についての共通感覚はあっても共通認識がないようである。学校の「美術」の授業のイメージと現場のデザインのイメージを同一視することに否定的な者も多い。産業界ではアートとデザインが区別されたりもしているが、諸外国でそこまで明確な線引きがあるようには見えないとか、いや区別があるとかいった議論も見受けられる。実際、リフレーミングをデザインの領域に含んだ時点で、デザインの定義自体がリフレーミングされ、脱構築され続けることになるであろう。そういう意味ではデザインの定義には常に「これはひとつの定義である。」という、ただし書がつけられ、本文の内容が常に書き換え続けられる。

もっとも、デザインは産業革命以降の量産工業製品に適用する美術装飾(応用美術 applied arts)からはじまったという側面は否定できないと思う。専ら鑑賞の用途に供される一点ものの美術作品(純粋美術 fine arts)の対概念である。これは意匠法制定の歴史的経緯等からの認識であり、現在ではデジタル造形や体験、サービス、カルチャーなど無形無体のものにデザインの対象領域が拡張しているという理解につながる。我が国の意匠法も令和元年改正で「物品」概念の縛りから離れることになった。むろん、マクロ環境的にはデジタル化の背景があるものの、最近の日本の産業界において特にデザインの観点が前面に出てきたことには何か理由があるのだろうか?

きっかけとしてではあるが、スティーブ・ジョブズとそのアップル社のインパクトは大きかっただろう。「イノベーション」というわけのわからない用語が引き合いに出される際に必ず代名詞のようについてくるケースである。ジョブズ自身はおそらく自閉的な人物であること、スティーブ・ウォズニアックほか優秀なオタクエンジニアを当初から率いることができたこと、会社が傾いて誰も責任を取りたがらなくなった当時のアップルに帰還したという経緯など、複合的な成功要因が考えられ、分析は困難を極める。ただ、どうも、新しいフレームという「形」が先行して "Connecting the dots." という無意識の作用に結びつき、その「形」になるまで要求水準を下げなかったというところまでは各論者で見解は一致しているようである。もちろん、結局、どれだけ研究したところで再現性はないのであろうが。

このような米国シリコンバレー企業の成功が目に入る一方で、高度経済成長期に「ものづくり」で自信をつけてきた日本の産業は、いわゆる「失われた30年」で停滞し、現在ではむしろ衰退期に入ってさえいるとも思える。グローバルプラットフォームと化した GAFAM に及んでいない。これは標準化に対して積極的に取り込む IT 領域に組織構造上の障害から対応できなかったことが原因の一つである。言語的な理由もあったかもしれない。toB の素材メーカーや部品メーカーはまだ世界的にシェアを占めているが、今後どうなるかわからない状況になっている。ともかくも、現状、ファーストリテイリングや任天堂あたりは置いておくが、日本の企業が世界で大々的に活躍しているとは少なくとも私の周囲ではそこまで思われていない。大手企業もコンプライアンスやコーポレートガバナンスを気にしてスムーズに新規事業に取り組めているとは言い難い。そこで、いったん根本的な原因を置き去りにして「新しい方向」に活路が求められた。それが「デザイン(思考)」であろうと推測される。経済産業省・特許庁の産業競争力とデザインを考える研究会が公表した2018年5月23日付「デザイン経営宣言」は、「産業とデザインの遷移」と題して次のように説く。

⽇本の産業が世界をリードしている分野は、ハードウェア・エレクトロニクスの組み合わせ領域が中⼼である⼀⽅で、世界の主戦場は第四次産業⾰命以降のソフトウェア・ネットワーク・サービス・データ・AIの組み合わせ領域に急速にシフトしつつある。そして、これらインターネットに接続された製品やサービスにおいては、顧客体験の質がビジネスの成功に⼤きな影響を及ぼすようになった。

このため、顧客体験の質を⼤幅に⾼める⼿法であるデザインに注⼒する企業が、急速に存在感を⾼めていった。デザインは、①顧客と⻑期に渡って良好な関係を維持するためのブランド⼒の創出⼿法 、②顧客視点を取り込んだイノベーションの創出⼿法、として活⽤されるようになった。デザインは、まさに産業競争⼒に直結するものとなった。

〔※強調引用者〕

つまり、ここでの「デザイン」は、「顧客体験 Customer eXperience」に寄与するものであり、日本の産業競争力に直結すると考えられているのだ。そして、どうも、「デザイン」を介在させることで社会のニーズを利用者視点で見極め、新しい価値に結び付けることによって、はじめて「イノベーション」なるものが実現すると考えているようである。

ところで、デザインに対する古典的な見方は「絵」であり、こうした見方に対してデザイン界隈の方々からは反発が見られるものの、私自身は、別にこれは今でも間違った見方だとは思っていない。たとえば、無形のサービスデザインとはいえ、想像以上にビジュアルで表現する技術が要求される。これはビジュアル要素が言語的コミュニケーションの手段と比較して情報伝達などの観点で優位すると思われているからである。事実、分野越境が頻繁になるほど、専門用語やジャーゴン、コンテクストがコミュニケーションの阻害要因となり、言語概念的な議論は困難になっていく。このような状況下では、実際のモノや紙に描かれたビジュアルによって共通認識をつくりだすほうが話が早い。「百聞は一見にしかず」である。そういう意味で、たしかに高度な芸術性は要求されないが、本質的な物事を伝達するのに必要な造形技術は依然として要求されている。ここは現在、造形のバックグラウンドをもたない私が苦労しているところでもある。

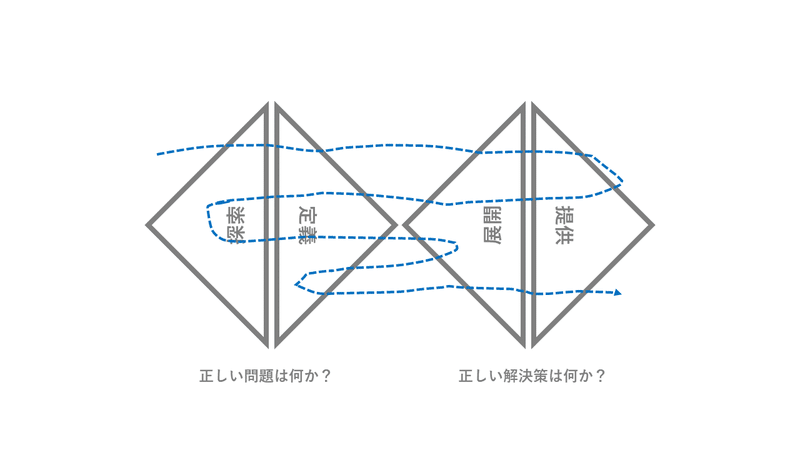

以上は「デザイン思考」にも色濃く反映されている。前提として「デザイン思考」と「デザイン」とは異なる概念であり、「デザイン思考」は、デザインを行う際のデザイナーの思考をある種の教養として非職業デザイナーへの普及を目指したものである。つまり、職業デザイナーは「デザイン思考」という意識化された思考を通常は用いない。水平的普及を目指すわりには職業デザイナー優位の上から目線なところが若干気に入らない考え方ではあるが、要するに、中身としては (a) ダブルダイヤモンドモデルと呼ばれるいわば思考地図と (b) 人間中心主義・ユーザー中心主義(アンチ独善・アンチ超然)の2つの柱から成立する。前者のダブルダイヤモンドについては、そもそも問題発見の段階(問いとしての適切性)にフォーカスする点、解決策の確認としてのプロトタイプ(試作品)をつくる点、それらを特定のプロセスに乗せずにダブルダイヤモンド上を不規則な振り子のように往復する点(アブダクションが用いられる点)あたりが特徴的である。これはおよそ効率的なプロセスにはならず、予算枠と納期の制約まで、全力でアイデアを出し続け、プロトタイプを作り続け、ユーザーからのフィードバックをもとに検証し続け、迷走的な模索を続けるといった「マッチョな」手法となる。デザイン領域の曖昧さとも相まって、成果物への見通しをつけ、安定した工程を組みたいエンジニアからはやや受け容れがたい手法となる。また、最終的な造形や実装から完全に離れた「自ら手を動かさないデザイナー」という専門分化はデザイン思考としてありえないことになるだろう。直線的でない不規則な往復が前提である以上は、プロセスを縦に割るような専門分化が機能するはずがない。

このような、どう考えても非効率で非合理的な「デザイン思考」の決定的な強みは、いわゆる「ロジカル・シンキング」との比較において明らかとなる。すなわち、仮説をベースに全体性から MECE にブレイクダウンしてツリー構造に要素還元して整理し、モデル化してデータを集めてボトルネックを特定し、打ち手を立案し、実行して評価するのが「ロジカル・シンキング」などと呼ばれるものであるが、これと比較して、「デザイン思考」は、仮説をあまり立てることもなく、マクロ環境の数字でスコープを絞ることもあまり行わず、最初から現実のユーザーに定性的に突っ込んでいき、現実の解決策の試作品をつくり、物量戦で現実的なものからロジックの間隙を突破するという機会発見の方法をとる。相当に骨が折れるやり方であり、およそスマートなやり方でもない。ある種の偶然の発見をあてにしているとさえいえるかもしれない。IDEO 社の社長兼 CEO のティム・ブラウンは、デザイン思考を紹介する著書の中で次のように言い切……れてないな、これは。

このプロセスが反復的で非直線的なのは、デザイン思考家が無秩序で支離滅裂だからではない。基本的に、デザイン思考は探求のプロセスだ。うまくいけば、途中で必ず予期せぬ発見があるはずだ。

〔ティム・ブラウン(千葉敏生訳)『デザイン思考が世界を変える』(早川書房、2014年)18頁。強調引用者。〕

「予期しない必然的な発見」なるものをどのようにあてにしてよいのかという問題はいったん置いておくが、それでもデザイン思考には極めて現実的であるというところに強みがある。結果的に、たとえば、高度に抽象的な「ビジョン」や「将来像」のようなものについても、現実的なものから遡及して設定するという方法を採用することで実体のない「ポエム」に陥らないようになっている。議論も現実のモノをベースにし、モノがなければ紙にストーリーをビジュアルで表現してそれをベースにする。外から見るとどこまで意味があるのかよくわからない「みんなでポストイットに書いてぺたぺた貼るあれ」は、ある種の視覚化手法の一種であり、議論上の操作性を向上させる意図があるように見える。このように、無機質な言語的論理ではなく、没個性化された統計的な数字でもなく、現実のヒトやモノの存在を活用した思考が「デザイン思考」であると思われる。演繹でも帰納でもない「アブダクション」という考え方に相当するとされる。

デザイナーの逆推論=アブダクションラインのイメージ。デザイナーは抽象から段階的に選択をして最終的な具象に到達するのではない。一気に尤もらしい具象を掴み、そこから最初の抽象へとリバースエンジニアリングのパスを通す。形が先にあり、ロジックは後から見出されるのである。 pic.twitter.com/nnnUaAEonR

— Manabu Ueno (@manabuueno) July 13, 2019

【Q&A】

稲葉:「デザイン思考」でも仮説をまったく立てないわけではありません。全体として仮説を立てないというだけで、部分部分では仮説を立てているのではないかと思います。

平塚:たしかに、たとえばデザインスプリントをやっていく中で、部分部分で仮説を立てていたような気がします。問題探索段階のユーザーインタビューでも、インタビューを受ける側の関心については、ある程度想定して質問をしていました。あとは、全体として仮説を立てるという点については、現実には予算と納期の都合でアンケート調査や統計データなどからある程度問題を絞り込むこともやるとは聞いています。

デザイン思考における「共感」への違和感

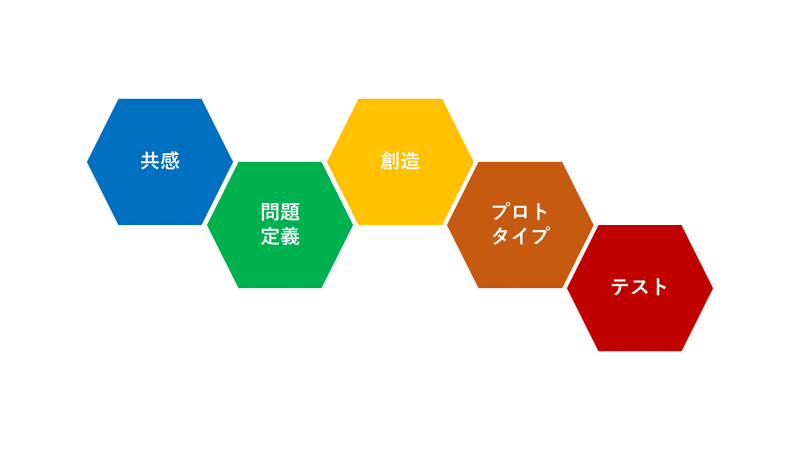

私自身が位置づけをよく理解していないので上では書かなかったが、「デザイン思考」には、(1) 共感 → (2) 問題定義 → (3) 創造 → (4) プロトタイプ → (5) テスト という、プロセスどおりに進まない5段階のステップのようなものが存在する。これはスタンフォード大学の d.school によって提唱されたもののようである。トム・ケリー&ジョナサン・リットマン(鈴木主税・秀岡尚子訳)『発想する会社!』(三松堂、初版、2002年)にも、IDEO 社の方法論として、この5つのステップと類似したものが掲載されている。おそらくダブルダイヤモンドモデルは5つのステップの図式的な表現なのだろうと思う。ともかく、「デザイン思考」の最初のステップは「共感」と名付けられたものであり、これをもとに問題が定義される。

この「共感」というのは、私が見る限りでは文字通りの共感ではなく、観察による実感を伴った精神構造=文化構造の理解である。つまり、現実的なものに裏付けられたモデルの理解である。原語も Sympathize ではなく Empathize であって、単なる感情的共鳴とは区別されている。どちらかといえば「共感」よりも「理解」に近い。どうも文化人類学のフィールドワークの影響を受けているらしい。デザイン思考の登場当初は「にわか人類学者のような作業」とも呼ばれていたが(『発想する会社!』16頁参照)、最近では文化人類学の研究成果を本格的に取り入れたのか、それっぽく「エスノグラフィ」などと呼ばれているようである。ネーミングによってちゃんとした方法論に見えるかどうかはともかく、そうであれば、理論上は観測者は共感する必要はないはずである。外から観察した構造を記述できればいい。が、観測者自身がサービスの内側に織り込まれるような場合は、そうもいかないかもしれない。しかし、プロトタイピングでも共感の要素は入ってきており、これによって事態はなかなか難しくなっていく。結果的に、プラクティスの上では素朴な共感とそこまで変わりはなくなってくるおそれもあるように思われる。

このように、「デザイン思考」は、第一に「共感」からはじまる。逆に言えば、法廷闘争や武力戦争のような相互に共感ができない状況になってしまえば、その適用の前提状況を欠くといえる。共感できないからこそ紛争状況に至っているからだ。いや、厳密には観察は可能で精神構造の記述も可能だが、素朴な感情的共感を基礎としようとすると純粋にリーガルの領域では絶対的にうまくいかないということである。結果的に、リーガル領域にデザイン思考を持ち込もうとすれば、おそらく、当事者にとって共通のものとなる手続系に対する適用になるか、紛争状況に至る前の予防法務段階での活用となることが見込まれる。

ところで「アート思考」や「ビジョンデザイン」という領域もあるようである。「デザイン思考」においては、どちらかといえばユーザーインタビューなどのユーザー調査を基礎とするため、事実上、セールス担当者やカスタマーサクセス担当者のように目の前の人物に引きずられ、ラディカルでエッジの利いたサービスにはつながりにくいという、「イノベーション」なるものにとって致命的な弱点が見受けられる。そこで、そうした「慣性」によって見過ごされがちだった領域が意識され、強調されるようになったのだろう。インサイドアウトの側面を強調した「アート思考」や「ビジョンデザイン」などと呼ばれるものがつくりだされている。この領域では、まず自己の想いを動機に据えつつ多数人が共感できる「と思われる」一本のストーリーの生成が目指される。妄想的でもビジュアルがあれば共感もしやすい。そこで、紙芝居などが用いられ、紙芝居に出てくる主人公は読者を代理する。そういう意味では、インサイドアウトとはいっても、ほかの人々に伝える努力が必要ないというわけではない。

ところが、ここで素朴な共感が強調されすぎると、いかにビジュアルに落とし込むとはいっても、そもそも原理的に複雑性が高く認知が難しい領域は扱いにくい。また、共感を前提とするとデザイン思考と同様の慣性が働いてしまい、もともとの慣性排除の意図からは後退する。思い出してほしいが、スティーブ・ジョブズは自閉的な人物であり、自らの思い描く世界がよいものだと「勝手に思い込んでいた」。フォントについての開発優先度の高さの話からも窺えるが、当初から周囲に賛同されていたわけではないだろう。

また、感情面を重視することの必然的帰結として題材は身近なものに限定されがちであり、自分のよく知るものが扱われやすくなる。共感を条件に設定し、かつ、多数者を扱おうとすれば、共感が最大限に及ぶ可能性がある人的範囲、典型的には、地域社会に範囲が設定されやすい。逆に言えば、価値観の多様性が高まり相互に共感が困難となる国家規模や世界規模に共感の範囲がストレートに拡大しにくく、また、周囲から理解を得にくい複雑に入り組んだ領域には適用されにくい。ここではやはりリーガルの領域は対象から排除されやすい。いや、そちらの方向にもっていかないようにするという志向性がデザインの考え方に内在しているというべきかもしれない。この場合は、言ってみれば、日本国内の特定地域にローカライズされたサービスを日本全国ないしは外国に「ご当地ブランド」として展開することになり、次に各地域でローカライズされるという2ステップによる拡大方法をとる想定となるだろう。

以上のとおり、デザインの領域は、「共感」を重視するという方法論の次元において、結果的にではあるが、かなりの面で歴史主義と卓越主義を折衷したような共同体論に傾斜しており、「~をよくする」といった形でコミュニティにおける共通善を目指すものであるといえる。逆に、国家機構や自由市場を重視する発想にはなりにくいといえる。そういう意味で、リーガル領域は価値衝突の局面を国家と市場の観点から取り扱うものであるため、正直、デザインとの相性が悪い。法務担当者の無理解についてデザイナーに共感することもあるし、デザイナーからは法務コストに対する理解も得にくいという感覚にはなってくる。

なぜ地域なのか? どうして循環型社会なのか?

私が生まれる前であるため、各業界にどういうインパクトがあったのかリアルタイムでは存じ上げないが、1980年代にポストモダン思想が流行した(らしい)。「ポストモダン」という括りはフランス流の構造主義やポスト構造主義、さらにはラカン派精神分析まで一緒くたに論じるもので、正直、カテゴライズとしてはよくわからない。しかし、代表的な論客を見れば明らかだが、どうも左派的な視点から商品経済や近代社会を批判するといった文脈ないし背景だったようである。デザイン界隈で人気のドゥルーズもこの文脈の人物であり、デザイン界隈の人たちが本当に意味をわかって引き合いに出しているのかあやしいと思っているが、精神病の中でもスキゾフレニア(当時の訳語は「分裂症」、現・統合失調症)を意図的に発症させることにより資本主義の物神的・権力的な精神システムを内側から解体することができるという精神分析臨床ベースの過激な理論を提唱したのがドゥルーズ(とガタリ)である。この手法を従来の精神分析との比較の文脈から「分裂分析(スキゾ分析)」と呼び、分裂分析によって象徴機能が破壊され、言葉を統御できなくなった精神状態を「リゾーム」と呼ぶ。見かけの症状としては「言葉のサラダ」であり、たとえば、ドゥルーズ本人の著書や北原白秋の詩を思い浮かべていただければそれが近い。

ともあれ、最近でこそ環境問題の観点からマルクスが無理やり引き合いに出されているが、2000年代には既に日本国内では「大きな物語の終焉」という結論で論争にピリオドが打たれ、現在ではポストモダン的な思想を振り回す者は思想界からは時代遅れだとされていると認識している。つまり、オモテの側から実体的に言えば、価値観が多様化した社会では国家規模の共通善(善き生き方)など対話をもってしてもつくれないし、つくるべきでもない。この反射的効果として、コミュニティは細かく分散し、ある者はインターネット上にクローズドな趣味的コミュニティをつくり、ある者はオンラインサロンのような一種の宗教的ビジネスに流れ、ある者は地方創生や地域活性化のため地域共同体の復興を求めていく。これらの現象は既に多くの者が論じていることである。一方で、経済の実務家たちは、言葉遊びのように逆説的なことを言っている思想界を拒絶してグローバル経済を推し進め、インターネットの急拡大と国際金融の潮流に乗り、サイバー・リバタリアニズムを目指して突き進んだ。私が学部生であった 2015 年あたりでも外資系コンサルティングファーム、外資系投資銀行といったところが(あくまでもファーストキャリアとして)人気の就職先だった。彼・彼女らは「小さなコミュニティに流れるのは国際競争社会で中心になれない人々なのだ」と考える。ただし、我々が結果的に行き着いたのは当初とは逆にプラットフォーム企業の独占的支配であり、アーキテクチャによる間接的統制であり、近代国家との情報戦であるが。

以上の流れとは別に、デザイン界隈ではマネーに対する嫌悪感が伝統的に非常に強かった。これはもともと造形領域が社会に対する批判的色彩をもっているということのほか、金銭的なインセンティヴで造形者の生来の健全な意図が歪む傾向があることへの警戒から来ているものと推測される。結果的に、特に美術評論に強みを発揮していたドゥルーズを含むラカン派精神分析の領域や構造主義的に文芸理論を提唱していたバルトあたりと思想的な結びつきを強めていく。経済学者ミルトン・フリードマンの考え方(通称「新自由主義」)など言語道断である、と。ここから、ひとつは共感を中核とするコミュニティを志向する方向性と、もうひとつは古典的な市場とは異なる循環構造を有する宇沢弘文が構想するようなエコシステム(通称「人間の経済」、「サーキュラーエコノミー」)を志向する方向性が発生する。これら二つの方向性が合わさると「生身の人間の共感に基づきモノなどが循環する社会をつくる」という、デザイン界隈でしばしば見かける理想像が発生するのである。そして、インターネットでは発信者と受信者の顔が見えにくく、また、アルゴリズムの世界は非人間的になりやすいため、このビジョンを実現するのには匿名的でドライなデジタルコミュニティは適さず、リアルで温かい地域コミュニティが選択されるのである。

なぜスタートアップビジネスになるのか?

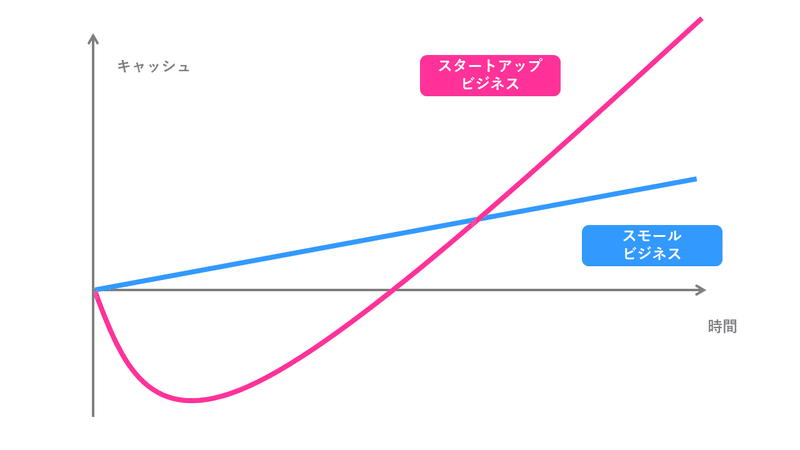

まずは、この記事での「スタートアップビジネス」と「スモールビジネス」の区別について確認しておきたい。エネルギー、モビリティ、コミュニケーションといった大規模なインフラなど、主に大企業が実施する「ビッグビジネス」に対して、中小企業が実施するのは「スモールビジネス」である。ここには、飲食店はもちろん、コンサルティング、受託開発、アフィリエイト広告、サプリメント販売、オンラインサロン、占いなどが含まれる。弁護士業もスモールビジネスである。これらの事業は、既に収益が上がることがわかっており、広大な市場が存在するが、何らかの事情で大手企業が参入しにくく、一社だけでシェアを占めるのが難しい領域である。創業者の弁も踏まえると、このスモールビジネスで最も成功した企業のひとつがマクドナルドだろう。

このようなスモールビジネスでは既にサービスが売れることはわかっているため、競合他社との間に優位性(「モート」と呼ばれることもないではないが、バフェットの「モート」概念はあくまでも上場企業に対する投資の局面が前提とされており、スモールビジネス一般には妥当しない)を確立すれば既存の市場に食い込むことは比較的容易である。この結果として、投下資本に比例して安定して利益が上がっていきやすく、その意味で投資の予測可能性が高い。そこで、資金調達ではデット、つまり金融機関からの借り入れが中心となる。資本コストとの関係もあり、エクイティ、つまり株式で資金を調達する必要性は低い。

これに対して、スタートアップビジネスの場合には既存の市場が存在しない。つまり、そもそもサービスが売れるかどうかわからないという極めて不安定な状態からはじまることになる。また、クラウドを利用したアプリケーションサービス (SaaS: Software as a Service) の場合には、プラットフォームやコラボレーションハブのようなネットワーク効果を発揮する形態をとることが多く、インターネット上のチャネルも一社独占に固定化される傾向がある。ここから、いわゆる "Winner takes all." (勝者総取) の法則が帰結され、いかにして競合他社よりも先にシェアを奪うかという問題が設定される。言い換えれば、こうした領域への参入を決定した瞬間に、競合他社との間で熾烈なハイスピードバトルを行わなければならない状況に追い込まれる。

この解法は、事業のオモテ面にあっては最小限の試行錯誤でサービスが市場ニーズと一致する状態 (Product-Market Fit) を作り出して=売れる状態にして、そこから一気にスケールさせるという起業マネジメント手法(リーン・スタートアップ)が採用され、事業のウラ面ではエクイティによる調達が採用される。PMF 後のグロースフェーズに入らない限りは予測可能性が低くハイリスクであるため、金融機関からの借り入れはあまり適さない。いわゆる「Jカーブ」は、要するに最初に大量の赤字を垂れ流して開発を進め、売れる状態にしたあとに急速にスケールして利益が上がる、という根拠のない楽観的な希望をグラフで示したものだ。実際には「崖から飛び降りて飛行機をつくる」前に地面に激突して死ぬか、コンサルや受託開発などのスモールビジネスを別事業としてはじめて日銭を稼ぎつつ生き延びることになる。大企業は本来的な意味での事業変革を諦めて事業投資会社化を進めて「出島」という手法を取っているところもあるようだが、事業ポートフォリオの組み方はこれと似たような発想だといえる。

リーン・スタートアップは「無駄を排除するリーンな考え方をイノベーションに応用」するものであり(エリック・リース(井口耕二訳)『リーン・スタートアップ』(日経BP社、2012年)15頁)、日本のトヨタ生産方式(リーン生産方式)を参考に説明される。リーン・スタートアップの考え方自体は偶発的に発生したようであり、マネジメント理論としての説明のために製造業におけるリーン生産方式が持ち出された。その後、リーン・スタートアップの考え方は、計画や戦略、市場調査を綿密に行う手法と対になる考え方として台頭することになる。そして、リーン・スタートアップがマネジメント理論であることからも明らかなように、この考え方では再現性と効率性が極めて重視される。それにもかかわらず、シリコンバレー流の発想では、リーン・スタートアップとデザイン思考は両立する。なぜならば、デザイン思考は試行錯誤の考え方そのものだからである。要するに、大雑把に言えば、プロダクト・マーケット・フィットをやっているようなカオスな段階では物量戦で試行錯誤を続けるしかないというのが逆説的に効率的だということである。こうして、本来は非効率的なはずのデザイン思考が効率的な思考に引き直されて開発に組み込まれることとなる。

そこで、上述した「生身の人間の共感に基づきモノなどが循環する社会をつくる」こと、たとえば、進んで「当該地域に深く根付いた潜在的な文化について人々との関係性を構築しながら再認を促し地道に広げていくような事業」が上のような「スタートアップビジネス」に適合的だろうか? おそらく答えはノーである。どちらかといえば「新しいスモールビジネス」になるのではないだろうか。それも「スロービジネス」に近いと思うのである。こうして考えると、デザイン界隈は、どうしてそこまでスタートアップビジネスにこだわるのだろうかと思わないではない。そのビジネスに応じた適切な形態が選択されるべきであり、スタートアップにこだわる理由はないはずだ。

カネがすべてではないが、だからといってカネの面を度外視するのは違わないか?

貨幣経済は、部分的には国境のない暗号資産圏に移行しているとはいえ、現在までに有効に成立している。自由市場経済は自身の外部を取り込みながら拡張を続けている。SDGs は市場の外部から取り込まれるものの今日の典型的ケースである。いかに工夫しようとも経済合理的なロジックからは逃れることができない。そもそも経済=カネの問題というのは思い込みであり、経済原理は金銭に限らず両立しない価値の比較と選択(トレードオフ)を基礎とするからである。たとえば、いかに地域で「よい文化」をつくりだしても、住民がこれに賛同しないという自由は保障されうる。必ずしも多数人にとって善いこと good が正しいこと right に勝るわけではない。人によっては、デザインの発想はコンサバに映るだろう。そのあたりが非常に難しいところであると思う。

そもそもビジネスという形態をとる限り、経済に引っ張られることは避けがたい。ビジネスモデルが後からつくられるものだとしても、実際に事業を行うにあたり資金を引っ張る際には財務まわりの説明は必須であるし、また、無償でやる時期があるのはやむを得ないとしても財務モデルとして破綻したままでよいかというと通常はそんなことはない。経営者であれば従業員に給料を支払うことが求められる。従業員を雇わなければ活動として広まらない。物々交換の時代に先祖返りすれば原始共産制に陥るだろう。理想はともかく、実際には悲惨な末路を辿ることは避けがたい。この点で、数字や金銭に解消できないものが存在することはそうだと思うものの、財務まわりやスキームの組み方についてデザイン界隈は相当甘いというか、あえて触れていないという印象を受けている。しかし、カネに走る必要はないが、嫌悪する問題を直視して十分なリテラシーを持たなければ、売上や数字しか追わないマネージャーやマーケター、投資家に潰されたり、外部コンサルに食い物にされたり、従業員など他人を不幸にしたりすることがある。投資家から「売り上げがすぐに立ちそうにないから、もっと売れるものに方向転換してほしい」と言われた時を想像してみればいい。あるいはマーケターから「売上の数字がすべてで、それ以外に何が重要なんだ?」と真顔で言われた時にどう反論する? ビジネスとしてほぼひとりで小規模なまま継続するならそれで構わないが、本当にそういうことを目指しているのか? 全世界に広まるような「イノベーション」はどこにいった? デザインは事業の重要な要素を占める財務的問題に干渉しないというのか? 現実の経営にデザインを取り込もうとするのであれば、そこを避けては通れないはずである。

【Q&A】

稲葉:デザインの世界でも「ビジネスモデルキャンバス」という考え方があると思うのですが、これについてはどのように考えますか?

平塚:そうなのですね。どちらかといえば「ビジネスモデルキャンバス」は MBA で用いられるようなイメージでした。デザインの世界でも用いられるというのは意外に思いますが、たしかに顧客への価値提供プロセスをビジュアルで表現するという点ではデザインの世界で通用するかもしれません。経済の話と金銭の話とは別であるということを言っておいてあれですが、一般的に「ビジネスモデル」と呼ばれるものは、顧客への価値提供プロセスに重点が置かれるというよりも、エクセルで数値計算してシミュレートするような金銭的な収益構造のことを指すというイメージを持っています。

(執筆:平塚翔太)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?