Mate60Proから見えるHUAWEIの狙い

何者なんだ、お前は!?

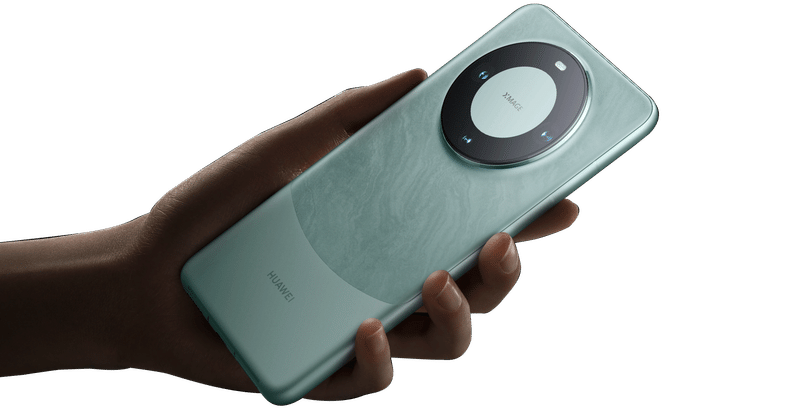

Mate60Pro。

それは8月29日に唐突に発表されストアで先行販売されたスマートフォン。

SoCや対応周波数は一切公表されず衛星通信の対応や可変絞り搭載メインカメラ、ペリスコープ望遠、トリプルインカメラといった従来機から引き継がれる優れたカメラ性能、ベイパーチャンバーによる優れた冷却構造、頑丈な筐体設計が売りである。価格は6999元から。

中国コミュニティ上では長らく会えなかった旧友と連絡が取れて再び会うことができたぐらいの衝撃が走った。

https://t.co/Zo2tMgz7aX

— E N J U M A R U (@En__usagi) September 2, 2023

Mate60Pro、5G通信可能なことを4Gで偽装している可能性が浮上 pic.twitter.com/w4dahZ90Cb

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/dedae9f21f1fbbcb/20230003_02.pdf

また、詳細不明とされているSoCに関してはKirin9000sなるSMIC製と思われる(エンティティリストにHUAWEIは入っているため自社開発の先端プロセス半導体かつ5G通信に対応した新規デバイスの製造が困難)5nmもしくは14nmベースの露光技術で達成した7nmプロセスに迫る半導体(14nmより微細な半導体を製造するとエンティティリスト対象であるため中国国産でないと不可能)で製造されている可能性が高く何故か4G網の表示で5G相当の通信が可能のようだ。一部では5G通信をハードウェア上では可能としているのをソフトウェア側で4G表示している可能性まである。

制裁後は米国Qualcomm製のSnapdragonを搭載した4Gスマートフォンを発売してきた。

上有政策下有对策。上に政策あれば下に対策あり。

この制裁は「HUAWEIから発売」され、自社開発の先端半導体を搭載し5G通信に対応した通信機器でなければ問題はないためOEM製品であり5G通信に対応した製品を発売する独立したブランドとされているHi nova(シナンジュスタインをシナンジュにしたような感じ)やサブブランドを分社化させHUAWEIから独立した製品開発を行うHUAWEIの通信事業には関与しない企業であるHONORといったHUAWEIのDNAをどことなく感じるが別の系譜である製品(ザクとハイザックみたいな関係)が登場した。特にHONORについては独自色が強まりHUAWEIとの関連性は薄れてきているためここではこれ以上言及しない。

制裁後の歩み

HUAWEIは2019年頃から米国エンティティリストによる制裁を受けると主力事業であったスマートフォン事業や基地局事業への影響が出始め市場縮小や基地局の撤去、非エンティティリスト企業の他社への転換といった対策が進められてきたが今後を見据えた事業展開を画策した。それはオープンソースソフトウェアのHarmonyOS構想によるソフトウェアの内製化、国産化計画や中国の高級電動自動車ベンチャー企業賽力斯集団(SERES)とのスマートカー事業提携によるAITOブランド設立やCHERYとのスマートカー事業提携などの最先端技術開発において物怖じしない姿勢を見せている。

HarmonyOS構想

HarmonyOSとはHUAWEIがEMUIの後継、発展型OSとして2019年から開発が進められていたオープンソースOSプロジェクトを指しHarmony2.0で正式リリースとなった。

このOSはLinuxがベースとなっており対応するIoTデバイスとの密な対応による連携を強みとしておりGoogleのフクシア構想よりも進んだものとして登場した。

このOSに転換したことでスマートフォンではMate9やP10といった当時4、5年落ちでiOSのように古い端末へのサポートが行き届かなかった既存他社のAndroidOSスマートフォンよりも行き届いたサポートを可能とし古い端末のストレージ換装サービスや長期部品供給によって延命させやすくなったことで古い端末であってもHarmonyOSによって発売時からアニメーションの流暢さやバッテリー持ちの劣化を気にしないで長く使えることを利点とすることができ利便性は大きく向上することが可能である。アップデートが終了し新製品への買い替え時期となったとき古い端末をサブ機としてある程度メンテナンスを施し利用し続けられる利便性を見いだせることは非常にユーザビリティに配慮されているといえる。

また、HarmonyOS NEXTが2023年のHDCで発表され脱Google化(アプリケーション開発における互換機能を有した上でAOSPからの完全脱却によるシステムの独自化によって完全にAndroidOSの系譜ではなくなる)による利便性の向上の発表など進化は止まらないようだ。

AITO(问界)とは

中国の高級電動自動車ベンチャー企業賽力斯集団(SERES)とのスマートカー事業提携によるAITO(Adding Intelligence to Auto,自動車にインテリジェンスを追加する)と呼称されるSUVを展開するブランドである。

AITOの自動車はテスラ型のPHEVもしくはBEVスマートカーであり4GLTEやWiFi通信対応で常時インターネット接続可能であり

LiDARセンサー+画像認識機能による高い周辺認識能力を活かした高度な運転支援技術(HUAWEI ADS)やHUAWEI DriveOneやHUAWEI DATSと呼称されるAI技術を利用した高度な制御が可能な独自開発パワートレインによる高機能なトルク制御や高電費高燃費による航続距離の長さや快適性の達成で既存のガソリン車やPHEV車よりも素早い応答速度かつ動的なトルク制御によってスムーズな走行を可能にする。

HarmonyOSやKirin990A搭載による高度なカーナビゲーション機能、カーエンタメ機能、スマート連携を達成しており他社を凌駕する可能性を大いに秘めている。

これらの機能は自動運転技術と密に関与しており将来の無人運転化にも関わってくる。

スマートカーに求められる高度なスマート連携の一つには自動車としての運転性能や居住性の追加のほかにスマートフォンやタブレットといった多彩なデバイスとの快適な連携が求められておりApple CarPlayやGoogle AndroidAuto、百度CarLifeが代表的な自動車のカーナビゲーション機能にスマートフォンを連携させる方法だがこれではただ単にスマートフォンの画面をミラーリングしているだけである。

この段階から発展させ独自の自動車側に搭載されたOSとスマートフォンをはじめとするデバイスとの連携を果たすことができればより円滑に、快適にスマート連携は可能となる。テスラでさえモバイルアプリ+Apple CarPlayやGoogle AndroidAutoもしくは百度CarLife止まりであるためスマート連携の快適さの追求としてはまだパンチが弱い。できる限り自動車もスマート連携端末も自社製にすることで連携の快適さを向上させることが可能となる。

現在スマートフォンをはじめとするスマート連携可能なデバイスを開発販売しており自動車のソフトウェア開発に直接関与しているのは本記事のHUAWEIのHarmonyOS Auto、スマートフォンメーカーのmeizuがボルボやロータスを傘下に持つGEELY(吉利)に買収されFlyme Autoを開発しているくらいである。

ソニー×ホンダもスマートフォン事業を持つメーカーの自動車事業参入の一つである。他にもoppoやXiaomiといった名だたる中国企業も自動車事業参入には前向きではあるがいずれも実際の車両はまだ販売されていない。

逆に言えばAppleやGoogleやその他メーカーはまだ自動車事業にソフトウェアの関与のような形で参入をしておらずスマートカーとしての技術進歩はまだまだ発展途上と言える。

スマートカーという概念自体はBEVでなくてもPHEVでも可能であるためほぼ全ての自動車メーカーは意識しなければならない。

また、半導体のことも鑑みればHUAWEIの連携はKirinチップセットによる恩恵も大きいため自社であらゆる製品を揃えられるHUAWEIが中国以外にも展開できる場合相当な脅威である。

しかし今は巨大なガラパゴス市場にとどまる可能性が高い。それは自動運転技術と無人運転技術は多くの情報に関わる問題や安全性の問題があり国際展開するにも大きな制約となるため市場ごとのローカライズが求められるためである。なので柔軟なローカライズで世界中で先進的なBEVスマートカーを発売できるテスラは強いのである。

ウェアラブル事業

スマートフォン事業を展開するメーカーの多くが必ず展開するウェアラブル事業ではTWSやスマートウォッチ、スマート家電が主流だがこれらは制裁の対象にはならないため国際的に継続して展開が可能であり日本でも一定数支持されている。iOS/Android問わず利用可能である。

まとめ

Mate60ProはHUAWEIの復活劇を示す?しかしそれは中国国内という巨大なガラパゴス市場での話か。

Kirin9000sとされる自社開発中国国産のSoCによる純HUAWEIスマホ復活やスマートカーやスマートデバイスの販売拡大によるHUAWEIの更なる発展で完全にHUAWEIで囲い込むことができれば中国国内では特に安全保障を考える場合できる限り外国製品には依存したくないという事情は少なからずある筈なので政府や軍、それに関連する法人にとっては日本でいう富士通やパナソニック、京セラや日立、NECのように特に必要な要素であり自国産が成長することで国内の技術や経済発展に寄与するためとても重要と言える。

だが、特に半導体や通信事業についてはエンティティリスト項目の制裁によって国際展開には多くの課題が生じてしまう。

なので国外への展開はだいぶ限られる筈である。もし国外展開可能なのであればそれは西側諸国からの圧がかからないロシアや中立的な中東諸国、アフリカ地域の親中国家ぐらいになるだろう。

しかし14億のガラパゴス市場で競争の原動力となれば他社がHUAWEIに追従し類似技術が世界中で普及していくと思われるためHUAWEIは完全には復活すると言えそうなのは中国という巨大なガラパゴス市場での話だろう。だが影響力としては無視できないため侮ってはならない。

HUAWEI製品はろくに使ったことがないが中国市場での先進性を考慮すると常に動向を注目しなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?