反証可能性①帰納法と境界の問題

こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。

今回は反証可能性の英語版Wikipediaの翻訳をします。翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれませんが、大目に見てください。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。

学問・思想・宗教などについて触れていても、私自身がそれらを正しいと考えているわけではありません。

序文

ここでは反証可能性を取り扱います。私がこれまで取り上げてきた記事、またこれから取り扱うであろう記事は、何が正しく何が間違っているのか、事実についての検証作業に多くの時間を割いてきましたし、これからも割く予定でいます。

このため、私は正しいことと間違っていることを見極めるための方法論についての議論を行わなければならないと思っています。しかし結論から言ってしまえば、私は何が正しく何が間違っているのかを正しく判断することができません。それは私だけがそうなのではなく、人間誰しもがそうであろうという考えに基づきます。

推論についてはこれまで何度か議論してきましたが、日本ではこのような議論を行う訓練や学習がほとんどなされることはありません。それは科学的検証を行う能力を私たちの社会システムあるいは教育システムが必要としていないからです。

しかし私たちはこのような状態を克服する必要があります。様々な情報を精査する方法というものについて私たちは議論していく必要がありますが、ここでは反証可能性という概念を学びたいと思います。

反証可能性

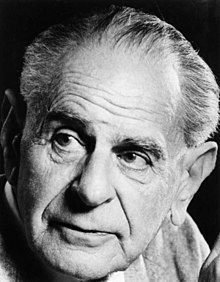

反証可能性とは、科学哲学者カール・ポパーが著書『科学的発見の論理』(1934年)で紹介した、科学的理論や仮説の評価基準である。彼は、帰納法の問題と線引き問題の両方を解決する礎として、これを提唱した。ある理論や仮説が、既存の技術で実行できる可能性のある実証的なテストによって論理的に矛盾することができれば、それは反証可能(または反論可能)である。論理的な基準であっても、反証可能性の目的は、理論を予測・検証可能なものとし、その結果、実際に役立つものとすることである。

ポパーは、この「反証可能性」に対して、直感的に類似した概念である「検証可能性」を提唱した。「白鳥はすべて白い」という主張を検証するためには、論理的にはすべての白鳥を観察する必要があるが、それは技術的に不可能である。これに対し、黒い白鳥を一羽観察することは技術的に可能であり、その主張を論理的に反証するのに十分である。一方、デュエム=クワイン論文では、実験による決定的な反証は不可能であり、それ自体で予言できる科学的仮説は存在しないとされている。

その中でポパーは、論理的側面にはきれいな非対称性があり、反証可能性は、ラカトシュの反証主義で論じられた関連概念「間違っていると証明される能力」とは異なる論理的基準であるため、デュエムの問題を持たない、と主張した。実験的側面とその方法論にはデュエムの問題や帰納法の問題などがあるが、ポパーにとって、理論が反証可能である場合に可能な統計的検定は、批判的議論の範囲内で科学に有用であることに変わりはない。デボラー・マヨなどの哲学者は、ポパーが統計モデルやデータモデルの科学的役割について説明する際に「不足」していると考えている。

科学と非科学や疑似科学との分離における重要な概念として、反証可能性は多くの科学的論争や応用において大きく取り上げられ、法的な判例としてさえ使われている。

帰納法と線引きの問題

科学的方法における疑問の1つに、「観察から科学的法則へどのように移行するか」というものがある。これが帰納法の問題である。例えば、「白鳥はみんな白い」という仮説を検証してみようと思う。白い白鳥に出会った。「ここに白い白鳥がいる」から「すべての白鳥は白い」へと正当に議論(帰納)することはできない。そうすることは、例えば、後件肯定(訳注:形式的誤謬の一種)するような論理的誤謬が必要になる。

この問題を解決するためにポパーが考えたのは、すべての白鳥が白いことを確認することは不可能だが、1羽の黒い白鳥を見つけることで、すべての白鳥が白いわけではないことがわかる、ということだ。私たちは、すべての白鳥が白いという提案を暫定的に受け入れつつ、私たちの推測が誤りであることを示す白鳥以外の白鳥の例を探すことができるかもしれない。ある法則Lから論理的にQを導き出すが、観測されたものが¬Qであった場合、その法則Lは誤りであると推論するのである。例えば、「すべての白鳥は白い」という文が与えられたとき、「ここにいる特定の白鳥は白い」(他のどこの白鳥も同じ)と推論できるが、観察されたものが「ここにいる特定の白鳥は白くない」(例えば黒い)なら、「すべての白鳥は白い」は偽である。白鳥かどうかが観測の一部であれば、論理的演繹 Q は C ⇒ P となり、C は「ここにいるものは白鳥である」、P は「ここにいるものは白い白鳥である」である。観測されたものがC∧¬P(訳注:例でいうと「ここにいるのは白鳥であり」、かつ、「ここにいるものは白い白鳥ではない」)であれば、その法則は誤りであることが推論される。

ポパーにとって、科学に帰納法は実は決して必要ないのである。その代わり、ポパーの考えでは、法則は期待や先入観に基づいて非論理的な方法で推測される。このため、ポパーの弟子で共同研究者だったデビッド・ミラーは、「真理を分類することが使命であって、それを証明することではない」と書いている。これに対して、モーリッツ・シュリック、ルドルフ・カーナップ、オットー・ノイラート、A・J・エイヤーなどの哲学者が参加した論理経験主義運動では、ある法則が科学的であるためには、観察に基づいてその真偽のどちらかを論証できなければならないという考えを公式化しようと考えた。しかし、マッハの「確証も反論も不可能なところに科学は存在しない」という言葉は、科学に対する批判的考察の基本的な考え方として受け入れられている。

ポパーは、線引き(訳注:科学と非科学・疑似科学との線引き)基準は可能だが、論理的な可能性である反証可能性を利用しなければならないとした。彼は、1910年代の精神分析との出会いを引き合いに出した。どんな観察が提示されようとも、精神分析はそれを説明することができた。しかし、残念なことに、精神分析がすべてを説明できる理由は、精神分析が何も排除しないことであった。ポパーにとって、これは失敗であり、何の予測もできないことを意味した。論理的な立場から言えば、ある法則に矛盾しないような観察結果を見つけたとしても、それはその法則が正しいということにはならない。検証はそれ自体には何の価値もない。しかし、もし法則が危険な予測をし、それが裏付けられるならば、より危険でない予測や全く予測をしない他の法則よりもこの法則を好む理由があるとポパーは言うのである。反証可能性の定義では、観察との矛盾は最終的な反証を裏付けるために用いられるのではなく、法則が危険な予測をしているということを示す論理的「反証」のために用いられ、それは全く異なることである。

この問題の基本的な哲学的側面について、ポパーは、ウィーン学団の一部の哲学者が、意味の問題と線引きの問題という二つの異なる問題を混合し、検証主義において、検証できない文は無意味とみなすという、両者に対する単一の解を提案したと述べている。これに対してポパーは、科学的でない意味のある理論もあり、したがって意味の基準は線引きの基準とは一致しないとした。

ヒュームの問題から問題なき帰納法へ

帰納法の問題は、しばしばヒュームの問題と呼ばれる。デイヴィッド・ヒュームは、人間がどのようにして既知の法則や観察を超えた新しい知識を得るのか、また新しい法則を発見することができるのかなどを研究した。彼は、演繹的論理ではこの学習過程を説明できないことを理解し、演繹的論理を必要としないような精神的あるいは心理的な学習過程を支持する主張をした。さらに、この学習プロセスは、演繹的であろうとなかろうと、いかなる一般規則によっても正当化されないとさえ主張した。ポパーはヒュームの主張を受け入れたため、科学の進歩は、帰納と同じことをするが、それを正当化する推論規則を持たない擬似帰納の結果であると見なしたのである。心理学教授のフィリップ・N・ジョンソン=レアードも、帰納法には正当化がないというヒュームの結論を受け入れている。彼にとって帰納法は正当化を必要としないので、ポパーの準帰納法と同じように存在することができるのである。

ジョンソン=レアードが正当化の必要がないと言うとき、彼は、循環的な推論を避けるために、それ自体が正当化を必要としない一般的な正当化の方法について言及しているのではない。それどころか、ヒュームと同意見で、彼は帰納法には一般的な正当化方法が存在しないという事実に言及しているのである。その代わり、これらのステップでは、背景の知識によって適用できる場合とできない場合がある帰納のパターンを使用する。ジョンソン=レアードは「哲学者たちは、対象物のどの性質が帰納的推論を保証するのかについて心配してきた。その答えは知識に基づいている。飛行機から降りた最初の10人が男性だからといって、その飛行機の乗客が全員男性であるとは推論しない。この観察が女性乗客の可能性を排除しないことは知っている」としている。ここで適用されなかった推論パターンは、列挙型帰納法である。

ポパーは、科学における学習過程全般、すなわち準帰納法に関心を持ち、これを「科学の道」とも呼んだ。しかし、ポパーはこうした推論パターンにはあまり関心を示さず、世界的に心理主義と呼んでいた。特に心理学を生物学の延長として捉えた場合、学習過程に対する何らかの心理学的説明の可能性を否定はしなかったが、こうした生物学的説明は認識論の範囲に含まれないと考えた。ポパーは科学の成功を説明するために進化論的なメカニズムを提案したが、これは「帰納法は人間を含む動物が生命を可能にするために行うものにすぎない」というジョンソン=レアードの見解と大いに一致するが、ポパーはこれを自分の認識論の一部とは考えなかった。彼は、自分の興味は主に科学の論理にあり、認識論は論理的側面のみに関わるべきであると書いている。科学がなぜ成功するのかを問う代わりに、彼は帰納法の実際的な問題を考えた。この問題は、どのように理論を正当化するか、あるいは科学が成功するためのグローバルなメカニズムは何かということではなく、すでに推測されている理論の中から一つの理論を選び出すために、どのような方法論を用いるかということに他ならない。後者の問題に対する彼の方法論的回答は、「利用可能な技術で最も検証された説を選ぶ」というものである。「批判的な議論に照らして、今のところ最も優れていると思われるもの」である。ポパーは、否定的アプローチのみが論理的に支持されるため、否定的方法論を採用したのであると、彼自身は説明している。彼の方法論の目的は、「我々の理論を反論から免除する政策」を防ぐことである。また、批判に対して理論を擁護する際に、ある種の「独断的な態度」を支持し、そのことによってプロセスがより完全なものになるからである。このような科学に対する否定的な考え方は、ジョンソン=レアードだけでなく、多くの批判を浴びた。

実際には、観察に基づくいくつかのステップは仮定の下で正当化されることがあり、それは非常に自然なものであることがある。例えば、ベイズ型帰納論理は、明示的な仮定を置いた定理によって正当化される。これらの定理は帰納論理ではなく演繹論理で得られる。演繹的論理を超えないのに、確率の法則に言及するため、帰納の段階と表現されることもある。これはさらに第3の帰納概念であり、演繹的論理に支持されるという次の意味で演繹的論理と重なる。これらの演繹的ステップは実際には帰納的ではないが、仮定を作ることを含む全体のプロセスは通常の意味での帰納的である。ポパーを含む哲学者が広く受け入れている可謬主義の観点からは、すべての学習ステップは仮定を作成または強化するだけであり、それが科学が行うことのすべてである。

感想

国際政治の問題であれ、あるいは陰謀論であれ、私たちの議論の方法の問題点や改良点などについて議論することは重要なことですが、日本国内ではこのような議論は一切行われません。繰り返しになりますが、そういった能力を身に着けることを私たちの政府も教育機関も期待していないからです。最近は多少なりとも改良されている部分もありますが、それでもまだ十分とはいえないでしょう。年齢が上がると上がるほど、このような議論からは疎遠になっていますが、私たちはこれを克服する必要があると私は考えます。少々煩わしい議論かもしれませんが、あえて取り上げたいと思います。

関連記事

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。

今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。

Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。

今回はここまでになります。それではまたのご訪問をお待ちしております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?