「終わらせる場所」 福島第一原発で見た4000人の日常

「福島第一原発を見に行かない?」

そう誘われたのは、1月下旬のこと。東京電力から特別な取材許可がおりたらしい。行きます、と即答した。

東日本大震災により、歴史に残る重大事故が発生した原子力発電所。返事をしたあと、ぱっと思いつくのはその程度の情報だった。

震災当時は一日中テレビにかじりついて、少しでも情報を得ようと必死だったのに。10年が経とうとする今、あの場所がどういう状態にあるのか、恥ずかしくなるほどに何も知らない。それを反省する気持ちと、純粋に知りたいという思い。そして正直に告白すると、「普通には入れない場所の非日常感」への少しばかりの好奇心が、一緒くたになっていたと思う。

名前、国籍、住所、本人確認資料、持ち込むカメラのメーカー及び機器名称。それから過去3日以内のPCR検査結果。事前に提出すべき情報がたくさんあった。カメラが必要なのは、スマホを持ち込めないからだ。久しく使っていなかったデジカメを、引き出しの奥から引っ張り出した。PCR検査ではレモンと梅干しの写真を見せられながら、なんとか唾液を絞り出した。

朝6時に家を発ち、車で福島へと向かう。本格的な遠出は一年ぶりだ。それがまさか原発になるとは思ってもみなかった。

吹き上がる白い煙。揺れるカメラ。旋回する自衛隊のヘリ。断片的な映像がフラッシュバックする。10年という歳月を経て、あの場所は一体どうなっているのだろう。今日はどこまで立ち入れるのだろうか。これってやっぱり貴重な体験かも。非日常への下品な興味がまた頭をもたげて、それをいさめる理性と格闘する。

高速道路を3時間ほど走ると、放射線量が表示されている看板をちらほらと目にするようになった。そこに記された線量は、目的地までの距離を告げるカーナビとは反比例して、じわりじわりと増加していく。そして原発のある双葉郡大熊町に入るころには、警備員やパトカーを至るところで目にするようになった。

「帰宅困難区域・通行止め」の看板に、迂回を余儀なくされる。震災当時、居住地区の96%に避難指示が出た大熊町では、今もなおこのようなエリアが多く残っている。看板の向こうには、黒い土のう袋が並んでいた。

大熊駅で東京電力の職員たちと落ちあい、「福島第一廃炉推進カンパニー」なる建物に到着した。

廃炉。それが福島第一原発の現在地点を、端的に表現する二文字だ。役目を終えた原子炉を停止し、解体し、終わらせること。この建物にいる全員が、そのミッションに取り組んでいる。

受付を抜けると、壁に「Hairo Michi」というタイトルの広報誌が並んでいた。「Michi」には、「道」と「未知」の意味が込められているらしい。直近の廃炉の進捗や、汚染水の現状、若手職員へのインタビューが掲載されていた。編集後記には可愛いらしいイラストが描かれていて、それ私なんです、と職員の一人が照れ臭そうに笑った。

一人ずつ名前を呼ばれ、本人確認が行われる。空港の入国審査みたいに、何列かのゲートが並んでいた。僕は免許証を持っておらず、代わりにパスポートを提示したから、なんだか本当に海外に行くような感じがする。部屋番号まで入念に照合を終えたあとは、金属探知ゲートをくぐり、静脈情報の登録。さらに中指で硝煙反応の検査を受ける。海外の入国審査に比べても、かなり厳重だ。

それから、ロボットの操縦席みたいな椅子にも座る。ホールボディ・カウンターと呼ばれる機械だ。行きと帰りにそれぞれ測定することで、内部被ばくの影響を検査できる。

軍手に防塵グラス、防塵マスクを装着し、白いベストを頭から被る。長靴の中には支給された青い靴下を二枚重ね履きし、うち一枚はズボンに被さるようにぴんと伸ばす。靴下は妙に肌触りがよかったが、残念ながら帰りにすべて廃棄されるらしい。

想像していたより、随分と軽装である。構内ではグリーン、イエロー、レッドと汚染度によってゾーンが区分されていて、この格好で立ち入れるのはグリーンゾーンだけ。ただし10年のうちに除去作業が進み、今ではグリーンゾーンが敷地内のほとんどを占めるという。

タバコの箱くらいの機器を渡されて、ベストの胸ポケットに入れる。放射線を測定する線量計で、累積20μSv(マイクロシーベルト)に達するとアラートを発するそうだ。東京からニューヨークまで飛行機で移動すると100μSv程度の被ばくを受けるらしいので、20μSvだと東南アジアくらいだろうか。この後も様々な場面でシーベルトの単位を目にすることになるが、マイクロとミリ、累計と時間単位がごっちゃになってややこしい。とりあえずこの線量計を信用することにした。

バスに乗り込み、いざ構内見学が始まる。たくさんの写真を撮りたくなるところだが、セキュリティ上、撮影できる場所がかなり細かく規定されている。撮影者がシャッターを切るたびに、毎回職員からのチェックを受ける必要があった。以降の写真は、その審査をすべてクリアしたものである。

◇

さて、廃炉。この言葉の意味するところは大きく分けて3つある。まず、瓦礫の撤去や施設の解体作業。これはイメージがつきやすいだろう。

2つめが、核燃料の取り出しだ。そもそも原発は、ウラン燃料を核分裂させ、発生した熱で水を沸かし、蒸気の力で電気を起こす。燃やした熱の蒸気でタービンを回すという点においては、火力発電と同じ仕組みだ。

この燃料が、すでに役目を終えた原子炉に未だ残っている。特に燃料がコンクリートなどと溶けて固まった「燃料デブリ」が厄介だ。強い放射線を発し続け、ロボットですら簡単には近づけないという。そんな物質が、どこにどれだけ存在するのかもわからない。慎重に慎重を重ねながら、最新鋭の遠隔ロボットで分析が進められている。デブリの取り出しは、前例のない最難関の作業とされる。

そして3つめが、汚染水の処理である。燃料デブリは未だに熱を発しているため、常に冷却し続ける必要がある。この冷却水がデブリに触れると、高濃度の放射性物質を含んだ汚染水となる。さらにこの汚染水が雨水や地下水と混ざり合うと、新たな汚染水が発生してしまう。それを最小限に押さえ、汚染水を浄化し、巨大なタンクで保管しておく必要があるのだ。

デブリと汚染水。2つの難題が、この場所を「終わらせること」に長い議論と、途方もない歳月を要する理由である。東京電力のロードマップでは40年での廃炉を目指しており、2021年で4分の1が経過しようとしているが、なんせ人類史上、例のない挑戦だ。デブリの取り出しは2021年内に着手される予定であったが、ウイルスの影響でロボットアームの輸入の目処が立たなくなり、目標は断念されてしまった。一方で2021年2月末には3号機からの燃料取り出しが完了するなど、着実な歩みも見せている。

バスの窓からは、イエローゾーンで働く、僕たちよりも重い装備をまとった作業員たちの姿が見えた。福島第一原発では、現在4000人もの人々が廃炉作業に携わっているらしい。4000人がこの場所を終わらせるために、多種多様な研究や作業に従事している。

黙々と作業を進める彼らの後ろ姿を眺めながら、僕はふと、昔訪れたスペインのサグラダ・ファミリアを思い出していた。

ガウディの設計した、100年経っても完成することない巨大な教会。一度そのそばにあるバルで、サグラダ・ファミリアの建設現場で働いているという若者に話しかけられたことがある。祖父の代から同じ仕事をしている、と彼は言った。ビールを飲み干した顔はほんのり赤く染まって、どこか得意気である。ちょっとからかってみたくなって、いつまでその仕事は続くのか、と意地悪な質問をしてみた。すると彼は「終わりやしないよ。僕たちはずっと、この偉大な作品を創り続けるんだ。」と誇らしげに答えた。その表情が今でも記憶に焼きついている。

人類史に残る世界遺産と、人類史に残る負の遺産。終わらない創造と、終わらせる現実。人の生み出す圧倒的な巨大性に、乗り物酔いをしたみたいに気分が悪くなって、僕は背もたれに身体をあずけた。朝が早かったこともあって、どろりとした眠気が忍び寄ってくる。哀しい睡魔だ。こんなに特別な場所に来たって、今の僕は眠くなってしまう。あれだけテレビにかじりついて、震災直後は何度かボランティアにも訪れていたのに。

だが閉じかけた目をはっと開かせたのは、目の前に見えるぐにゃりと曲がったシャッターだった。ちょうど数日前に福島県沖で起こった、大きめの地震の影響らしい。僕はいつまでもこうやって、非日常の刺激に起こされるしかないのだろうか。

バスがブレーキ音を立てて、ゆっくりと停止した。ここからは歩いて見学するらしい。青い靴下をもう一度伸ばして、線量計のゼロの数字を確認してから、外に踏み出す。

◇

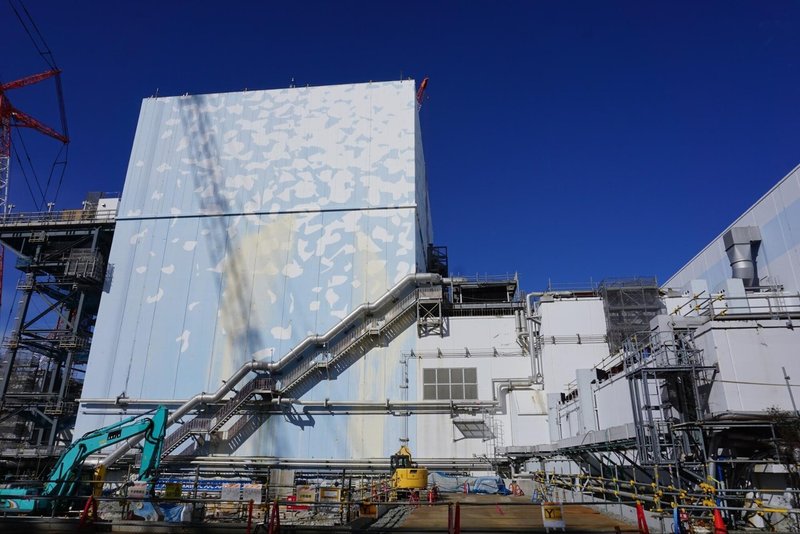

福島第一原発には6号機までの発電機があり、うち震災の被害を受けた1〜4号機が海沿いに横並びになっている。海を正面にして、左手にある最も損傷の激しい建物が1号機だ。

震災当時の映像では、白い煙の上がる1号機上空で、ヘリのプロペラが回っていた。今では代わりに、クレーンで吊るされたUFOみたいな機械がくるくると回っている。ダスト飛散防止剤を無人散布しているらしい。今後は建物全体を大きなカバーで覆い、その中で廃炉作業を進めていく予定だという。晴れわたる青空を背景に、無人機はいつまでも回り続けていた。

また2号機については水素爆発が起こらなかったため、建物の原型を留めている。だが損傷こそなかったものの、この大きな空間のどこかに、今も放射線を発し続ける燃料デブリが存在する。静まり返った暗闇の中、デブリがじっと横たわっている光景を想像した。

すると突然、甲高いアラート音が鳴り響いた。胸ポケットに入れた線量計だった。20μSvと表示されている。姿の見えないデブリの存在に、線量計を介して触れた気がした。

最後に見た3号機の壁は、ナイフで痛めつけたようにボロボロに剥がれていた。津波の傷跡である。軽装で近づけるほど回復が進んでいる福島第一原発だが、実際はこのように「ひとまずそのまま」になっている場所が多く存在する。

事故当時に停めてあった車両はダストを被り、容易に構外には出せず、ひとまず駐車場に放置されている。また最も大きな津波の被害を受けた湾岸エリアは当時の応急処置として、ひとまずコンクリートで埋め立てられたままだ。中途半端に埋まった鉄塔は、映画『猿の惑星』のラストシーンを想起させる。地面から生えたみたいな鉄筋が、この10年間、いかに緊急性の高い作業が山積みだったのかを、無言で物語っていた。

そして「ひとまずそのまま」を象徴する最たる存在が、構内の東側に位置する巨大な水色のタンク群だ。中には、大量の水が貯められている。

燃料デブリの取り出しが完了しない限り、汚染水は発生し続ける。その量は1日140トンに及ぶ。汚染水は複数の構内施設を経て浄化されるが、問題は浄化された水を最終的にどう処理するのかが決まっていない、ということだ。それを「ひとまず」貯めておくのがこのタンクの役割である。タンクの数は1000基を越え、約120万トンの水が貯蔵されているという。

海に捨てるか、大気に捨てるか、様々な処理方法が検討されているものの、議論は難航している。一度「汚染」のラベルを貼られた水には、たとえ科学的な基準をクリアしたとしても、風評被害の恐怖がつきまとう。論理と感情の狭間で行方の決まらない水が、今日もタンクに貯まっていく。

◇

5時間にわたる見学を終えて、汗の染み込んだ靴下をビニール袋に捨てる。すれ違った作業員たちが、「お疲れさんです!」と笑顔で挨拶を交わしてくれた。

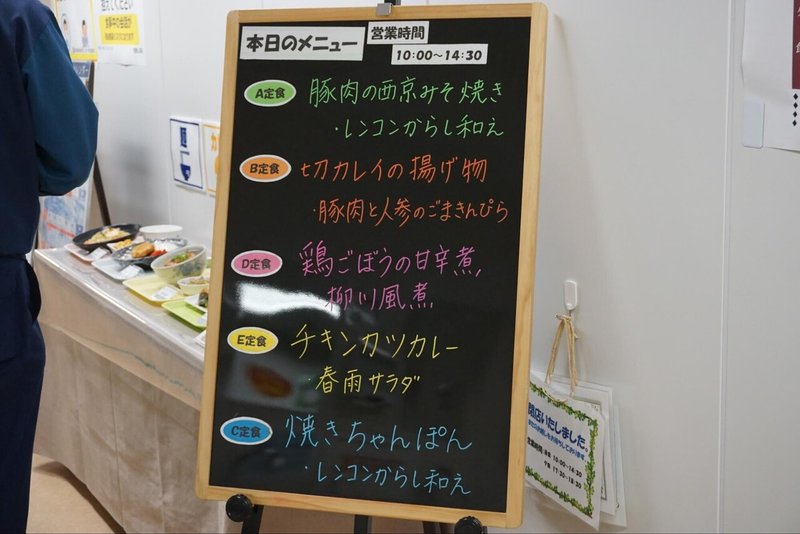

震災後に新設されたという大型休憩所には、広い食堂とコンビニがあった。食堂のメニュー表は、かなり充実しているように見える。その豊富さゆえにコンビニでは弁当類が少なめで、代わりに各種デザートが取り揃えられているらしい。僕の家の近くのコンビニと同様に、『鬼滅の刃』の一番くじも設置されていた。

また、壁には「利用者の声」という黄緑色の用紙が掲示されていて、作業員からの要望と、それに対する東電の回答が並んでいた。

例えば「近くに野生のキツネをよく見かけるが、寄生虫の繁殖が怖いから駆除して欲しい」という投稿。原発の周りでは、本当に野生動物が増えているようだ。そして投稿に対しては、「キツネは鳥獣保護法により保護対象となっており、駆除はできない。代わりに寄せつけない方法を検討する」といった旨の丁寧な回答が記されていた。

他にも、「汚染拡大防止のため、ゾーン間を移動する時のルールをもっと徹底すべき」という緊迫した申し出もあれば、サンダルを誰かが履き間違えていった、という小さな苦情もあった。サンダルについては「記名を徹底しましょう」のような回答があって、ちょっと笑いそうになってしまう。

僕にとって日常と非日常が混在したその「利用者の声」は、4000人が過ごしてきた日常であった。そして広大な施設を無に帰すその日まで、この日常は向こう何十年と続いていく。僕はそのときまで、今日見た景色を覚えていられるだろうか。

帰り際、職員の一人に思い切って質問をぶつけてみた。

「廃炉という仕事に、どういう感情で取り組んでいるんでしょう?」

これまでどんな質問にも明確に答えてくれた彼の目が泳いだ。そして「私個人の意見ですが」という前置きをしてから、こう語った。

「私自身は、もともとエンジニアでした。自分たちが作ったものだから、自分たちで責任を持って終わらせなければいけない、という思いがあります。」

ですが、と言って彼は続ける。

「廃炉には途方もない時間がかかります。いつかは震災を知らない世代にバトンタッチしていくことになるでしょう。そのとき、別のモチベーションが必要になると思っています。例えば遠隔操作ロボットのような最新技術です。複雑な事情が絡み合う中で、現場で働く人たちがそういったものにある種の誇りを持てないと、このプロジェクトはやり遂げられないと思います。」

政治、人命、論理、感情。無数のイシューが絡み合う場所。それでも現場には働く日常があって、働く理由が必要だ。コンビニには一番くじがあるし、どこかでサンダルに名前を書いてる人がいる。僕はサグラダ・ファミリアで働く彼のことを、再び思い出していた。何十年後かのこの場所では、あんな表情をした若者はいるのだろうか。

最後に、こんなことを尋ねてみた。

「廃炉が成功したら、この場所はどうなるんですか?」

職員はうつむいて、しばらく考え込んだ。そして慎重に言葉を選ぶように、こう言った。

「それは、とても難しい質問です。」

この場所が終わった先になにがあるのか、まだ誰も知らない。見えない終着点に向かって、明日も明後日も、4000人の日常が回っていく。

◇

日も沈んで、東京へ戻る道中に、福島のとある港町に寄った。知人づてで地元に住む青年と合流して、居酒屋に入る。一日中ほとんど飲まず食わずで見学をしていたので、みんな腹がペコペコだ。大皿に乗った刺身の盛り合わせが登場すると、自然と歓声があがった。大トロを箸でつまんで、丸ごと口に放り込む。すべるように溶ける脂が、身体に染みわたっていく。

「港町の魚は、やっぱり違うな!」

思わずそう唸った。すると地元に住む青年は、あっさりと否定した。

「この町の魚じゃないと思いますよ。風評、まだまだきついんで。」

盛り上がっていたテーブルが、一瞬しんと静まりかえる。

暗闇に横たわるデブリ。空にそびえるタンク。線量計のアラーム。黄緑色の利用者の声。口に残る脂の味。

何十年後かの僕は、今日見た景色を覚えていられるだろうか?

その自信はない。バスの揺れで眠たくなって、知らない町の大トロにはしゃぐ僕に、それを断言する資格もない。

だけど少なくとも、これから廃炉がどう進んでいくのか、追い続けたいとは思っている。それは非日常の別世界だと思っていたあの場所が、ほんの少しだけ僕の日常と交差したから。10年間眠っていた僕は、せめてこれからそういう接点を積み重ねていく。そしていつか終わった先にある世界を、この目で確かめに行きたいと思う。

スキを押すと、南極で撮ったペンギンたちの写真がランダムで表示されます。