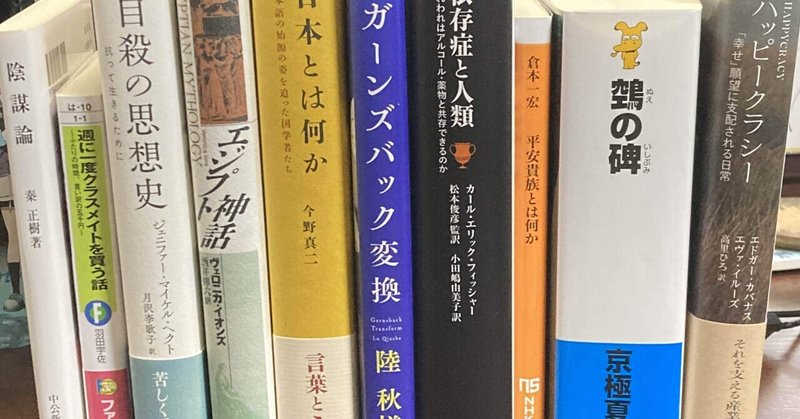

2023年 今年読んだ本

どうも紫陽花です

毎年12月になると、その年に読んだ本ベスト10的なやつを見かけるが、やってみたいと思いつつも年末にはどこまでが今年読んだ本か記憶が曖昧になり見送っていた。

そこで今年は年始から記録をつけるように心掛け、Twitterでハッシュタグでもつけてツイートなするかなどと考えていたが、まあせっかくnoteを始めたのだし纏めて紹介してみようと思う。

多少の漏れもある気がするが、記録によると今年は54冊読んだらしい。

例年と同程度のペースで読んでいたので、就職してからは毎年こんなものだと思う。

多読にも速読にも興味はないが、このままだと死ぬまでに読める本なんて極々僅かなんだろうなと悲しくなってくる。

それではスタート。順不同。

『陰謀論

民主主義を揺るがすメカニズム 』

トランプの煽動による連邦議会襲撃は衝撃的で、日本でも陰謀論に対する関心が高まっているしワクチン代わりに基礎知識を得るかと読んだ。

本書では陰謀論を「「重要な出来事の裏では、一般人には見えない力がうごめいている」と考える思考様式」と定義している。

陰謀論の紹介というよりは、サーベイ実験という手法を用いてどのような属性の集団に、陰謀論的信念が受容されているのか、イデオロギーや政治的関心の高低などは相関するのか、などデータ分析を通じて「誰が陰謀論を信じるか」という問いを立てている。

結論を先取りすると、「誰もが、自分のモノの見方をささえてくれるから陰謀論を信じる」というのが本書の結論だ。人には人の脆弱性、という事らしい。

『週に一度クラスメイトを買う話

~ふたりの時間、言い訳の五千円~』

今年読んだ小説で1番のお気に入り。百合。カクヨムで連載されている作品の書籍化で、現在は3巻まで刊行されている。

私は書籍化されて作品を知ったが、刊行され続ける限り連載の先は読まないつもり。楽しみにとっておくのだ。

サブタイトルは書籍化に際して付けられたものだが、インモラルな、売春のような関係が主題だと勘違いされ忌避されかねないタイトルを中和しつつ、キャラの一筋縄ではいかなそうな内面が想像できるようになっており、サブタイトルを付けたのは良い判断だと思う。

作品が広く知られれば誤解の心配はなくなる。

あらすじは一読願いたいが、特徴を挙げておくと主役2人の視点を交互に、淡々とした筆致でその交流が描写されていく。(君たちお互いしか眼中にないんじゃない?)

作者曰く「面倒くさい女の子×面倒くさい女の子の共依存百合」これにピンときたらぜひ読んで欲しい。

『自殺の思想史』

歴史と哲学の観点から、自殺を止めるための根拠を見つけ出そうと試みられている。

古代ローマのルクレティアを皮切りに、歴史上知られる自殺のエピソードについて考え、「自殺」そのものを対象に取り追究している。

古代から現代にかけて自殺に纏わる思想を追っていく構成故に、後半は哲学者や思想家のエピソードや言説が主となっていく。

有名な哲学者たちは自殺についてどのような考えを持っていたのか、興味がある向きにも面白いかも知れない。

著者の掲げている方針として、西洋の伝統宗教の立場以外から、つまり歴史、哲学、現代統計学(たとえば他人の自殺を知ることが自殺を誘引するという根拠がある。)の面から自殺に反対する理由を示そうとしている。

以上が大まかな構成と内容の紹介。

この本は今年読んだ中でも最も印象深かった。

この本が希死念慮を抱いている人の救いとなるような、あるいは悩みや問題を解決するような絶対的なものであるとは、微塵も思っていない。本書に限らずそのような本は一冊も存在しないと思うし、本書の内容や理論の展開に反感を抱く人もいるだろうと思う。

しかし、主張の全てを受け入れられなくても、歴史という自分から相対化された領域に、希死念慮を捉え直した纏った知見がある事は、時に有用なツールになり得るかも知れないとは思う。

むしろ、自殺に反対する根拠を示される事の意義は、当事者より周りの人間の方がより大きいかも知れない。

人には人の苦難があり、死にたいという言葉の裏にある感情にも、無限のグラデーションがある。言葉にもできない悲しみだったりするのかも知れない。そう思うと、なかなか人に言葉をかけたり、生き死にの選択に意見する事は、抵抗があるかと思う。

それは一種の慎みではあるかも知れないが、家族や友人や、大切な人に同じ側に立っている事、生きていてくれて感謝している事を伝えてみるのは存外悪くないやり方じゃないだろうか。

少なくとも私には、以前から考えていた事を少し整理して言語化する助けになった。

『エジプト神話』

ブルアカの参考文献に、エジプト神話の基礎知識を齧りたいなあという事で読んだ。

とりあえず青土社の神話シリーズなら間違いないだろうというチョイス。

エジプト神話に関しては全くの無知だったので面白く読んだ。次にアビドスが本編で言及される前に、類書を何冊か読みたいね。

『日本とは何か

日本語の始源の姿を追った国学者たち』

国学者4人に焦点を当て、彼らのテキストを精読し現代の日本語学にも通じる道を再評価する……といった感じの本。

かなり雑にまとめてしまった。

大学で学んだ専門に近しいはずが、浅学の身では半分以上歯が立たなかったと白状する他ない。でも面白いのでまた外堀を埋めつつ再読したりしなかったりすると思う。

『ガーンズバック変換』

陸秋槎先生の短編集。

邦訳され、日本で読める作品は多分、全部読んでいる。淡々とした文章で百合ミステリを書く(百合以外も書くし本書はSFだ)人で、私にしては珍しく作家買いしている。

香川県の例の条例をモチーフにした表題作ほか、八篇が収録されている。

個人的なお気に入りは「物語の歌い手」で、ボルヘス好きな人は好きだと思う。詳しく言うとダイレクトにネタバレになりそうだけど…

他にも「開かれた世界(オープンワールド)から有限宇宙へ」はゲーム会社のシナリオライターが、世界観設定の辻褄合わせを無茶振りされる話で、中華ソシャゲの興盛を目の当たりにしている人は誰でも楽しめるだろう。おすすめ。まことに。

『依存症と人類

われわれはアルコール・薬物と共存できるのか』

作者は、自身がアルコール依存症から回復した経験のある精神科医。

アメリカを中心に、依存症とその対策の歴史を描写していくパートと、作者本人の個人史のパートが奇妙に編み込まれていて、語弊があるかもしれないがめちゃくちゃ面白い。迫力がある。

『平安貴族とは何か

三つの日記で読む実像』

来年の大河ドラマを睨んで出版された1冊。

『御堂関白記』『小右記』『権記』3冊の古記録を元に、平安貴族の実態を明らかにする。

著者の倉本一宏先生は、有名な平安期の研究者で、この時代の一般向けの書籍を探そうと思ったらまずお見かけする名前だ。「光る君へ」では時代考証を担当されるらしい。

大河ドラマの熱心な視聴者ではないが、珍しく幕末や戦国時代以外の時代で『源氏物語』要素も薄く、真面目に平安王朝爛熟期の政争を描くらしいということで少し期待している。

『鵼の碑』

通称百鬼夜行シリーズの17年ぶりの新作。17年だ。

私が百鬼夜行シリーズを読み始めたのは約10年前だが、それでも待望の新作だった。今年はアーマード・コアと百鬼夜行シリーズの新作が出た記念すべき年だ。弥栄。

内容については特に紹介する必要無い気がする。ご存知の奴らがいつもの感じで活躍したり迷走しており、楽しい。

『ハッピークラシー

「幸せ」願望に支配される日常』

みすず書房多いな

本書は、心理学者と社会学者の共著で「ハッピークラシー」とは、幸せによる支配を意味する造語。

ポジティブ心理学や自己啓発、幸せの科学が規定する「幸せ」について考察し、「幸せ」「楽観的」「健康的」「正常」などのキーワードで結ばれる諸概念が自明の善として位置付けられ、それに反する怒りや悲しみなどにネガティブな烙印が押される事に反対している。

人々を幸せ探しに駆り立て、新自由主義経済と、自己責任論を強化する幸せ至上主義的な言説について、批判的に分析している。

自己啓発やらポジティブ心理学的なCMや、商品を見かけるたびに辟易しているので、これらを警戒し、研究している本という事で読んでみた。めちゃくちゃ面白かった。表紙の羊の写真も好き。

おわり

以上、とりあえず10冊挙げてみた。

漫画も別途集計して10冊挙げようかと思ったが、漫画はそれほど読んでいないし、今年新たに読み始めたものは少ないのでやめておく。

感想書き出す練習にはなりそうなので、おすすめを宣伝するような感想を書いていくのは良いかも知れない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?