新刊『〈ベル・エポック〉の真実の歴史』(ドミニク・カリファ著/寺本敬子訳)の「訳者あとがき」を公開します!

2024年9月半ば、歴史家ドミニク・カリファの2点目の日本語訳書、『〈ベル・エポック〉の真実の歴史』を刊行します!

折しも、ちょうどパリ・オリンピックが閉幕し、現在はパラリンピックが開催中という時期に本訳書が誕生することに、不思議なめぐり合わせを感じます。というのも、いまだ記憶に新しいあのセーヌ川沿いの開催式の舞台演出、フランスという国の文化を象徴するもろもろのイメージには、まさしく、本書で著者のカリファが描き出した〈ベル・エポック〉という一時代をめぐる想像力が結晶していたからです。

19世紀から20世紀への転換期、のちに「一九世紀の首都」(W.ベンヤミン)と呼ばれたパリを中心として、民主主義国であり帝国主義国であったフランスは経済的にも文化的にも黄金期を迎えていました。そこで人々が経験した〈近代〉の豊かさと明るさ、芸術的で自由な、放縦ですらある空気は、のちにやってくる世界大戦の塹壕と苦渋のなかに消え去っていきますが、その後もずっと、かつて在った一時代の空気として記憶されます。本書はこの〈ベル・エポック〉という想像物が、人々の記憶のなかで集合的に形成されて変貌していくさまを、膨大な資料と固有名をもとに歴史学的にたどった労作です。

戦後日本の高度成長期、さらには1980年代の〈ジャパン・アズ・ナンバーワン〉の時代を知る世代にとっては、「あの頃はよかった!」「素朴だけれど楽しかった!」というふうに、「昭和」後期のやけに明るかった時代、失われた時代が懐かしく思い出されることがあるでしょう。本書を読むと、そうした経験がオーバーラップするかもしれません。イデオロギーとは関係なしに、民衆の作りあげたある種の〈夢〉に寄せる著者の思いに打たれる1冊でもあります。

「哀惜とノスタルジーをもって回顧される〈美しい時代=ベル・エポック〉。1900年前後から第一次大戦勃発までの一時期、第三共和政フランスの産業社会が爛熟し、パリの芸術文化が黄金期を迎えた頃をさすこの概念はどのように生まれ、人々に共有されたのか。二つの大戦と占領の苦難を経て、大衆の想像力と集合的記憶のなかで古き良き過去が懐かしまれ、物語られ、再演・表象される歴史をたどった野心作。」

https://www.h-up.com/bd/isbn978-4-588-01172-6.html

訳者あとがき

2024年7月26日金曜日、19時30分、雨。最初は1900年、次いで1924年、そして100年ぶりにパリで3回目の夏季オリンピックの幕が上がる。史上初となるスタジアム外の開会式の舞台は、パリ中央を流れるセーヌ川だ。各国・地域の選手団を乗せた85隻の船は、東のオステルリッツ橋を出航し、西へ約6キロメートル先のイエナ橋を目指す。式典が開かれる終着地のトロカデロ広場の正面にはエッフェル塔が煌めいている。

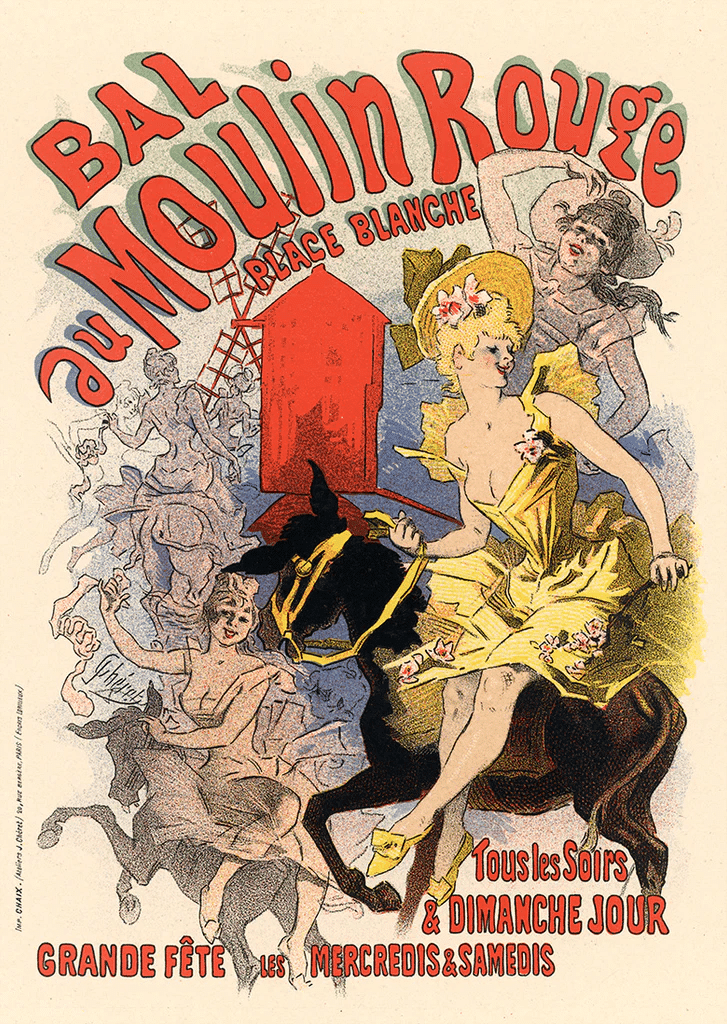

このアスリート・パレードの航路に沿って、開会式の約4時間におよぶ壮大なスペクタクルが繰り広げられた。三色旗を彩るスモークの演出とアコーディオン奏者のミュゼットで始まり、ミュージック・ホールのスター、ジジ・ジャンメールにオマージュを捧げた歌手レディー・ガガのステージ、次に老舗キャバレーのムーラン・ルージュのダンサーによるフレンチ・カンカンが続く。こうして開幕した舞台は全12景で構成され、各地点で自由、平等、友愛など、フランスの歴史や理念を表すテーマが設定された。アコーディオン、シャンソン、オペラ、バンド、ダンス、サーカスの曲芸、絵画、文学、映画、ファッションなど、フランスの伝統と現代の新しい文化を融合させながら、オリンピックという場にふさわしく国際性や多様性が示された。最後は、チュイルリー庭園での聖火の点灯で気球が夜空に浮かぶと、シャンソン歌手エディット・ピアフの代表曲〈愛の讃歌〉を歌手セリーヌ・ディオンがエッフェル塔中央から熱唱し、幕が下りた。

こうして2024年のパリ夏季オリンピックの開会式では、さまざまなフランスの歴史や文化を彷彿させるステージが繰り広げられた。現地では約30万人の観衆が集まり、その様子は世界に向けてテレビやインターネットで放映された。翌朝のフランスの新聞記事は、開会式のフランスらしさや目玉を次々に報じた。フィナーレを飾った〈愛の讃歌〉は、観衆の大合唱となり、「心を揺さぶる」舞台だったという感想も紹介された。開会式の後には「100年後に再びパリでオリンピックを」という声も上がった。

本書『〈ベル・エポック〉の真実の歴史』の校正作業も終盤にさしかかり、訳者は東京からインターネットで開会式の様子を観た。驚いたのは、そこで披露された「フランスらしさ」の多くが、本書が主題とする「ベル・エポック」という時代を喚起させるような演出を施されていたことだ。パリが最も華やかだった、あの「古き良き時代」を想起させるミュージック・ホールとフレンチ・カンカンで始まり、往年のシャンソンの名曲がフィナーレを飾った。エッフェル塔は、あの頃と変わらずにパリを見守っている。「ベル・エポック」は、フランスの歴史・文化の象徴として、今なおフランスの人々の心を捉え続けているということなのだろうか。

* * *

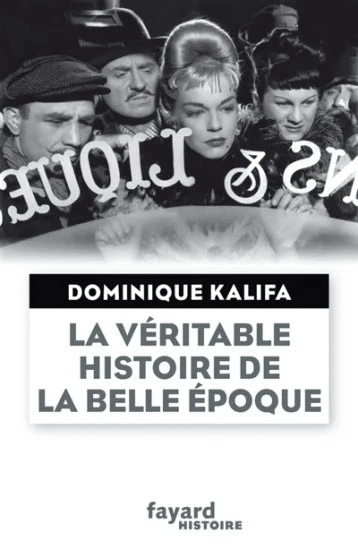

本書は、Dominique Kalifa, La véritable histoire de la «Belle Époque», Paris, Fayard, 2017の日本語訳である。同年、本書にはアカデミー・フランセーズから優れた歴史学研究に贈呈されるウジェーヌ・コラス賞が授与された。従来、「ベル・エポック(美しい時代)」はパリを中心に新しい文化や芸術が栄えた19世紀末から20世紀初頭の時代を表す名称とされ、また「ベル・エポック」と呼ばれるようになった経緯は、第一次世界大戦を経過した後に「古き良き時代」として回想の対象となったことに由来するとされてきた。しかし本書は、それらに根拠はなく、ほとんど無批判に「ベル・エポック」という「時代の名前」が一般的にも、また歴史学においても使用されてきたことを指摘する。「ベル・エポック」はいつ、なぜ誕生し、またそれは後の時代にどのように変化してきたのか。本書『〈ベル・エポック〉の真実の歴史』が目指すのは、「ベル・エポック」の時代に何があったのかを解明することではなく、「ベル・エポック」という時代を表す名前およびその概念が、いかに形成されてきたのか、その「真実」を明らかにすることにある。

著者ドミニク・カリファは、近現代フランスの社会史を専門とする歴史学者である。1994年に、労働・女性・犯罪の歴史を専門とするミシェル・ペローの指導を受けてパリ第七大学に博士論文を提出し、翌年これを書籍化して『インクと血──ベル・エポックの犯罪と社会の物語(L’Encre et le sang : récits de crimes et société à la Belle époque)』(ファイヤール社、1995年)を発表した。パリ第七大学、レンヌ第二大学を経て、2002年にアラン・コルバンの後任としてパリ第一大学(パンテオン・ソルボンヌ)の歴史学教授に着任し、19世紀史研究センターの所長を務めた。また2008年から15年までグラン・ゼコールのひとつであるパリ政治学院(Sciences Po)の授業を担当した。この間、単著として『民間警察の誕生──フランスの探偵と調査機関(Naissance de la police privée : détectives et agences de recherches en France)』(プロン社、2000年)、『19世紀の犯罪と文化(Crime et culture au XIXe siècle)』(ペラン社、2005年:『犯罪・捜査・メディア── 一九世紀フランスの治安と文化』梅澤礼訳、法政大学出版局、2016年)、『ビリビ──フランス軍の植民地徒刑場(Biribi : les bagnes coloniaux de l’armée française)』(ペラン社、2009年)、『どん底──ある想像物の歴史(Les bas-fonds : histoire d’un imaginaire)』(スイユ社、2013年)などを刊行した。この他、19世紀フランスのメディア研究など、複数の共著も発表した。その研究業績は高い評価を受け、2015年には優れた研究者のみが選出されるフランス大学学院(Institut universitaire de France)の会員となった。国際的な活躍は、本書における著者の謝辞を見ても明らかであろう。その精力的な研究活動の最中、2020年9月に63歳で急逝した。この訃報は、深い悲しみをもたらした。2021年12月にその功績を称えて「ドミニク・カリファのベル・エポック──歴史家の仕事を振り返る」と題するシンポジウムがパリ第一大学と19世紀史研究センターの共催で3日間にわたって開かれ、24年1月に追悼集として刊行された(Arnaud-Dominique Houte (dir.), Les Belles Époques de Dominique Kalifa :Retour sur une œuvre d’historien, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2024)。また2022年に「ドミニク・カリファ博士論文賞(Prix de thèse Dominique Kalifa)」が19世紀史研究センターで創設され、次世代の歴史学の発展を目指す賞にその名前が冠された。

パリ第一大学名誉教授のアラン・コルバンは、カリファを追悼して次のように述べている。

想像力こそが、過去の歴史をその当時の人々の理解に基づいて導き出すのに不可欠な条件であるというリュシアン・フェーヴルの格言を思い出します。ドミニク・カリファは、『インクと血』という題目で出版された博士論文の執筆時からこの第一の資質を備えていました。

(Les Belles Époques de Dominique Kalifa, op. cit., p. 7)

「想像力」の歴史家であるとコルバンが評したように、カリファの研究対象は犯罪からメディア、さらに本書が主題とする「時代の名前」まで多岐にわたるが、総じて人間の「想像物(l’imaginaire)」がテーマであった。実際、カリファ自身も、3度目かつ最後の来日となった2016年11月に日仏会館で開催された講演会「〈ベル・エポック〉の真実の歴史」において、自身の研究対象は第一に19世紀フランスの「犯罪」などを対象とした「社会の想像物」の研究であり、第二に「ベル・エポック」を対象とした「時代の想像物」であると述べている。

そもそも「想像物(l’imaginaire)」とは何だろうか。本書で頻出する用語だから、ここで説明が必要だろう。カリファは「想像物」とは「実際の事物(本、画像、映画、シャンソンなど)に具象化され、しばしば人々の感情や行動に影響を与える、まさに物質性を伴った現実である。想像物は、社会が自らの世界を理解するための表象体系を育むものである」と説明する(Dominique Kalifa, «La véritable histoire de la «Belle Époque»», Revue de Hiyoshi, Langue et littérature française『慶應義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学』 no. 64, 2017, p. 93)。このようにカリファは、「l’imaginaire」を具象化された現実として位置づけ、その物質性や表象性に着目していることから、本書ではこれを「想像物」と訳した。

「時代の想像物」の研究は、フランスのアナール学派が追究してきた「中世」「ルネサンス」「啓蒙」「革命」などの時代区分や時代認識をめぐる議論の流れを汲むものであるが、著者は新たに近年の言語学者による「クロノニム(chrononyme)」の概念を取り入れる。クロノニムとは「時代を表す固有名詞」であり、「時代の一部を固有に示すために使用される単純または複雑な表現。その時代の一部を社会共同体が把握し、特定し、一貫性を与えると見なされる行為と関連づけるために、これを名付ける必要性をともなうもの」と定義される(本書「原注」⑴頁)。カリファは、社会の意識や要請に基づいて「時代の名前」が生まれることに注目し、「ベル・エポック」がいかなる経緯で生まれたのか、これをさまざまな「時代の想像物」の分析を通じて明らかにすることを本書の目的としている。

本書は三つの部に分かれているが、その概要を以下にまとめておこう。第一部「一九〇〇年の時代」は、「ベル・エポック」が生まれるまでの経緯に注目する。実際に1900年代を生きた人々が、その時代を「ベル・エポック」と呼んだ例はない。また第一次世界大戦の後に、戦前を回顧して「ベル・エポック」と呼ぶようになったという説も誤りである。1920年代になってもこの時代の名前は存在しなかった。しかし1930年代に入り、フランスが政治的・経済的危機を迎え、さらに新たな戦争の脅威が迫るなかで、1900年代が「古き良き時代」として次第に注目されていった。

第二部「あぁ、ベル・エポック」は、1940年代から50年代のフランスに焦点を当てる。「ベル・エポック」が「一九〇〇年の時代」を指すようになったのは、占領期のパリにおいてだった。ミュージック・ホール、劇場、映画館などがこの時代を称えるようになった。しかしそれは単なるノスタルジーではなく、ドイツ軍の占領下にあって、軽やかで豊かだった過去に逃避したいという欲求、逃げ場を探す必要性に迫られて、困難な状況に立ち向かうために1900年代の過去を動員するという社会的な意志に基づいたものだった。フランス解放後も「ベル・エポック」は廃れることなく、パリが芸術・文化の中心であった大戦前を称揚することで、フランスの栄光を取り戻そうと試みた。

第三部「世紀末の試練」は、1960年代・70年代を対象とする。1960年代フランスの経済成長期に「ベル・エポック」の文化は「時代遅れ」としていったん廃れるが、1970年代にファッションへの注目から再び注目を取り戻す。当時の左翼運動やフェミニズムの流れを反映し、華やかな側面だけでなく、時代の裏側を形成した社会的・性的・政治的な逸脱と「倒錯」に焦点が当てられるようになる。またパリのみならず、20世紀末の文化遺産指定化を背景に、フランスの地方、田舎、農村に対象が広がった。さらにフランスだけでなく、「ベル・エポック」という表現はイタリア、ブラジル、メキシコなど、それぞれの歴史の文脈で使用されるようになった。

最後に著者は、「ベル・エポック」が時代、視線、要請に応じてその様相を変えてきたことに言及する。「時代の名前」を解明することは、その時代を生きた人々の活動だけでなく、その後の時代に人々が投影してきたさまざまな概念も含めて明らかにすることにある。歴史学者はつねに「混ざり合う時間」を対象に扱っていることに留意する必要があるという強いメッセージを伝えている。

本書で圧倒されるのは、多岐にわたる資料分析である。公文書、新聞記事や回想録はもとより、劇、シャンソン、美術、文学、写真、ラジオ、映画、ファッションなど、人々の生活に密着したさまざまな資料を駆使し、これらがいかに「時代の想像物」として「ベル・エポック」を形成してきたかを説得的に示している。

さて、本書が提示した研究の視点と方法は、フランスを中心に、ヨーロッパやアメリカの歴史学界に広く反響をもたらしている。まず2017年3月には、カリファが主催した「第二帝政」のシンポジウムの特集号が学術誌『歴史、経済、社会』に掲載された。ここでは「〈第二帝政〉は存在したのか」というテーマで、複数の研究者がこの時代の名前や概念の形成について論じた(«Le «Second Empire» a-t-il existé ?», Histoire, économie & société, 2017)。また2019年には、フランス史に加えて、他のヨーロッパやアメリカの歴史を対象に、カリファは編者として国際的な研究者と共著で『時代の名前──「王政復古」から「鉛の時代」まで(Les noms d’époque : de «Restauration» à «années de plomb»)』(ガリマール社、2019年)を刊行した。ここでは、フランスの「王政復古」「栄光の30年」、イタリアの「リソルジメント(国家統一運動)」、イギリスの「ヴィクトリア朝」、ドイツの「零時(第二次世界大戦のドイツ降伏)」、アメリカの「金ぴか時代」、さらに「諸国民の春」「戦間期」「鉛の時代」など、さまざまな時代の名称が検討された。これらの研究によって、一国で使用される例のみならず、複数の国で使用され、さらに時代を超えて変化してきた右のような「時代の名前」の事例が解明された。

* * *

訳者は、2006年から09年にかけてパリ第一大学の博士課程に留学し、カリファに師事した。当時のセミナーで論じられた「想像物」の歴史やその研究方法に圧倒されたことを思い出す。これに刺激を受け、12年にパリ第一大学と一橋大学に提出した博士論文で19世紀パリ万国博を通じた「日本」像の形成や「ジャポニスム」の誕生について検討した。その後も訳者は、12年の夏に19世紀史研究センターの客員研究員としてパリに滞在する機会に恵まれ、その後もカリファのセミナーで研究発表の機会を得るなど、学術交流を続けた。本書の日本語訳に取り組むことになった経緯は、先述した2016年に日仏会館で「ベル・エポック」を主題としたカリファの講演会に出席し、強い感銘を受けたことによる。

この翻訳の刊行については、カリファ先生から直接の承諾を受け、慶應義塾大学教授の小倉孝誠先生のご紹介により法政大学出版局でお引き受けいただいた。この翻訳の機会を提供してくださった両先生に深く御礼を申し上げたい。またこの間、立ち止まることも多々あった訳者が最後まで訳し終えることができたのは、元上智大学教授の長谷川輝夫先生のご助言とあたたかい励ましがあったからである。フランス社会史の大家リュシアン・フェーヴルの研究を日本の歴史学界に紹介した長谷川先生からいただいたコメントは、本書の訳者の理解に大いに役立った。また、カリファ先生の著作の書評や追悼集に関わる情報を提供してくださったフランスの同僚、パリ第一大学教授アンヌ=エマニュエル・ドゥマルティニ氏(Anne-Emmanuelle Demartini)、グルノーブル・アルプ大学教授シルヴァン・ヴネール氏(Sylvain Venayre)、ブルゴーニュ大学准教授エルヴェ・マズレル氏(Hervé Mazurel)にも感謝を述べたい。むろん、本書の翻訳の責任はすべて訳者にある。(略)

本書をドミニク・カリファ先生に捧げる。

2024年 夏 東京

寺本 敬子