厳冬期 常念岳 東尾根 撤退(2020.01.11-12)

「厳冬期」というには、今年は暖かく積雪も少ないので、厳冬期の記録としては参考にしないほうがいいのかもしれないけど。

同業他社の山男Kくんとテント泊で、常念岳の冬季バリエーションルートの東尾根に挑戦して撤退した記録。

この日入山者は先行パーティー1組(足跡からすると2人)と我々2人なので4人だけだった。

終始樹林帯のため、写真映えは悪いです。

常念岳 東尾根とは?

常念岳は長野県北アルプスにある百名山。標高2857m。

上高地の東側にあり、人気の燕岳(つばくろだけ)や大天井岳(おてんしょうだけ)を有する常念山脈の主峰。

コースとしては、燕岳の方から表尾根と言われるルートを縦走するか、上高地から蝶ヶ岳を経て到達するか、あるいは東の一の沢か三又からといったルートが通常の登山コース。なのだが、積雪期だけ現れるバリエーションルートで東尾根というルートがある。冬の間は林道が閉鎖され車で上高地まで行けないし、三又も一の沢も登山口まで行けない。

東尾根も車で登山口まではいけないが、とはいえ林道歩きが2kmちょいと他よりも少ないのでもっぱら冬季に常念岳を登る人はこの東尾根を使うことが多いようだ。

バリエーションルートといっても、テクニカルな岩稜などがあるわけではなく、藪は多いが難しさはない。夏に使えない理由としては水場がないせいだろう。

ホワイトアウトナビゲーション

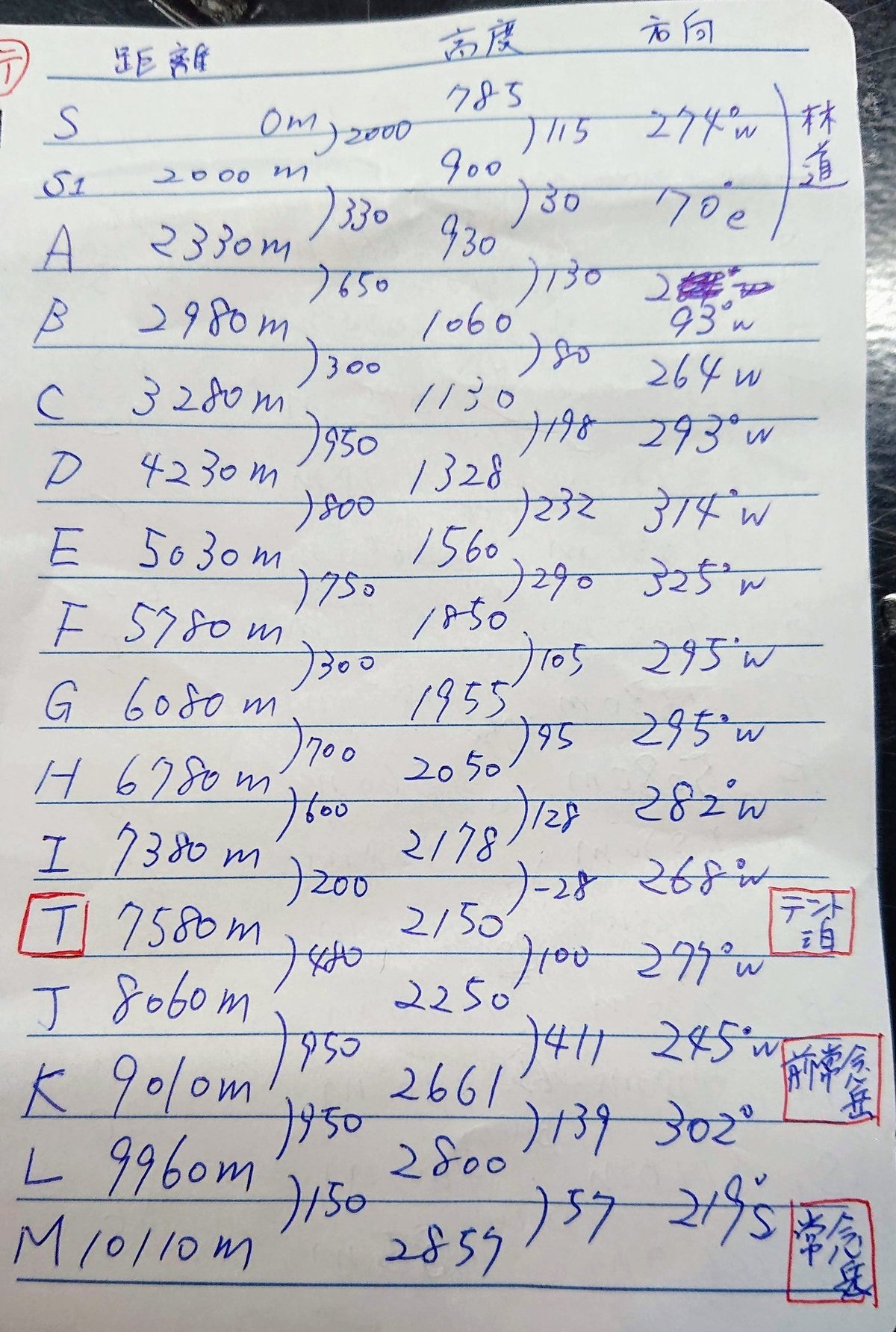

今回はバリエーションルートで、山と高原地図などチェックポイントやコースタイムがわかるようなものがないので、ホワイトアウトナビゲーション表を作成(雪山ならいつも作るが)。

とはいえ、今回のようなルートだと、ホワイトアウトナビゲーションとして使うわけではなく、どちらかというと地図読みと途中のチェックポイント作り。

今回作ったのはこんな感じ。適当に直線になっている部分もあるが実際は稜線に沿って歩く。

実際行ってみると、取り付きのA地点が間違ってた(間違ってたというかより登りやすい道が他にあった)のと、B地点はもっと送電線直下に置くべきだったなど反省点はあるが全体的にとても役にたったと思う。

基本的に尾根沿いに歩いていくだけではあるので、コンパスを使うほどでもなかったし、先行者がいたためトレースもあったのでルートを大きく外したりはなかった。

出発でまず、トラブル

3:00に東京を出発し、6:10に今回の登山口である「ほりでーゆー四季の郷」すぐ先の林道ゲートに到着。まだ真っ暗。

各自、身支度をして6:45頃出発しようとしたが、車の電子キーの電池が切れ、車のロックがかかった状態で開かなくなる。

最終的にメーカーのSOSダイヤルに電話して解決したが、30分ぐらい登山スタートが遅れるハメに。

最近の車はだいたいそうだと思うけど電子キーのみなさん、そのキーの電池が切れたときのエンジンの掛け方を確認しておきましょう。あと予備電池の準備も。

Sから取り付きA地点へ

スタート地点であるS地点から取り付きとなるA地点まではアスファルトの林道で特に問題なく進む。トレースから2人組の先行パーティーがいることを確認。天気は良好。(S 7:10スタート→A 8:05)

が、A地点についたが、取り付きにしては急でやせ細った尾根で、取り付く自信がない。事前に調べていた記憶だと、かなりわかりやすく標識があるはずだったので、それを探して少し先まで歩く。割とすぐに見つかるが、次の写真が入山口。

高瀬川線No.63と表記がある。

この水色の四角のポイント。

藪漕ぎ

AからB地点へは道が整備されていて、スムーズに進み8:30到着。

ついたのは実はB地点ではなく、そのすぐ東にあるあたりが目印になる鉄塔。ナビゲーション表を作る際にちょっと調査不足でB地点のプロットがいまいちだった。

(帰りにとった写真だけど、かなり立派な鉄塔)

鉄塔から次の地点へは、藪漕ぎ。。もう1.5mほど雪が積もれば、藪も埋もれ雪山ラッセルを楽しめたのかもしれないが、残念。

ここら辺は腰ぐらいまで。さらに進むと顔まで笹薮に。

C地点の少し先まで進むと、再び整備された道にでる。1160mぐらいの箇所だと思うけど、この道は下り方面にも続いていて、おそらく林道に出るのではと思うけど、一応東尾根のルートだとあえて途中を笹薮に入っていく感じになる。ピンクのテープがあちこちに巻いてはある。

↑C地点の風景はこんな感じ。ちょっとだけピークになっているところと認識するしかない。

DからE地点へ

D地点1328mは林道の終点と合流しているのでわかりやすい。9:45到着。この時の気温は-2度。スタートが785mなので、もう540m上がってきている。

ここで行動食を食べたりお湯を飲んだり休憩した。

(写真は振り返っての林道側の道)

(E地点手前にて。安曇野市方面。ちょっと雲海に)

だんだん傾斜がきつくなってきて、アイゼンを付けた。E地点(1560m)に10:50到着。

実はこの先がさらにきつい。

EからG地点へ

1850mのF地点へ向かう。E地点を越えてから傾斜もきつく、そして雪も多くさらに笹薮という最悪な感じに変わる。荷物も18kg超えなので重い。

F地点到達が12:50。体調が悪いのかKくんが遅れだし、テント予定地まで行けるか怪しいので、テント張れる場所もチェックしながら歩くが、この近辺は雪から笹が突き出ているところが多く、難しそう。

G地点1955mには、13:10到着。気温は0度。

G地点を過ぎたあたりだが、まだこんなである。

G地点からテント予定地へ

G地点から先は傾斜が緩み、I地点2178m直前までは楽に進む。I地点手前がまた急登。

ベストではないがテント張れそうなところあったので、メモとして。

ただ雪の状態によって変わりそうではある。

H地点手前(2030m付近)

H地点(2050m)

H地点は両側に少し雪が盛り上がっていて、風除けにもなりそうだし

夜中に用を足そうとしたときにあやまって落ちたりもしなさそうでまずまずよさそうだった。

H地点到達が14:15。-2度。

テントの設営もあるので、えぐってるKくんに声をかけて自分が先行し、テント場を探すことに。

I地点2178mに 15:20到着。登りに8時間かかった。

I地点、かなり広くてテントを張るにはかなりいい感じに見える。ネットで情報を仕入れてテント場にと思っていたT地点のコルまで行ってみたが、先行パーティーがテントをすでに張っていて、他のスペースはそんなに余裕なかったので、I地点に引き返してここにテントを張ることに。

こちらはかなり広くて、4,5張は張れるのではないか。樹林にも囲まれているし。切り立ったところもないので、夜中のトイレも安心。

15:50頃、到着したKくんと、雪を整地しテントを張る。

見ての通り広い。

(整地するKくん)

今回はレンタルしたステラリッジ3+スノーフライ。

トラブル発生、撤退決定

テントの中に入り、ダウン上下やテントシューズを着て、マットや寝袋を出し、さて飯の準備というときにトラブル発生。

Kくんが分担だったいつも使っているというガスコンロと、新しく買った冬季用のガス缶の接続がうまくいかず、点火できない。ガスが出るところのネジが噛み合わないようだ。この手のものは規格品でどこのメーカーのものでも使えると思ってたが、こういうこともあるのか、恐ろしい。

今回のような山小屋もないルートでの冬季テント泊で、ガスが使えないのは致命的。テント内も温まらないし、なにより雪を溶かして水が作れない。

この時点で二人合わせて1L程度の水しかない。水がないともちろん行動できなくなる。

今回は非常用にEsbitの固形燃料を持ってきていたので、この日の夜と朝の分のお湯は沸かせた。だが、それで終わり。2泊3日で、翌日頂上アタック予定だったが、諦めて下山することに決定。飯を抜くのは48時間ぐらいは耐えられるけど、喉の渇きは無理。

200mぐらい離れたところにもう一組いたので、借りに行くのもありだが、時間も遅かったし、今回はしなかった。でもEsbitも無かったら借りに行ってたと思う。

ちなみにEsbitの固形燃料、雪を溶かしてぬるま湯800ml作るのにタブレット2個は必要だった。

というわけで、晩飯はアルファ米とフリーズドライのカレーにプロテインとクレアチンを入れて食べ、グルタミンタブレットも飲み、200mlだけ持ってきた焼酎を飲み、だべってから19:30頃寝る。

カレーにプロテインを加えるのは割とまろやかさが加わって美味しかった。

寒さと就寝装備

今回、天気もよく日中は0度前後。夜中も冷え込んだ時間でも-10度ぐらいだったのではないかと思う。

就寝装備としては

・マット NEMO テンサーインシュレーテッド20M

・シェラフ SEA TO SUMMIT スパークSpII

の通常と同じものにプラスして、

・シェラフインナー SEA TO SUMMIT サーモライトリアクター

を追加。あと、SOLのエマージェンシーヴィヴィをシェラフカバーがわりにして寝た。

着ていたものは、行動中も着ていたもの

・メリノウールの靴下

・モンベルのドライシャツ

・Finetrackのメリノスピンサーモの長袖シャツ

・コロンビア ハードシェル(上)

・ミレーの冬用厚手ズボン

・Finetrack エヴァーブレスアクロ(オーバーパンツ)

に、

・Finetrackのファインポリゴン2UL上下

・Finetrackのドラウトクロージャケット

・イスカのダウンプラステントシューズロング

を足しただけ。

酒を飲んだせいで、おしっこしたくなったり、寒くて起きたりもしたが、まぁ耐えられなくはなかった。メリノウールの腹巻やタイツ、替えのシャツなどまだ着込めるものは持ってたので、もっと気温さがってもいけるかな。

いまいち眠れないのは寒さよりも狭くて窮屈などのほうが大きい。

よくザックに足突っ込むっていうけど、なんかうまく入らないし。僕の体格だとザック完全に空にして足突っ込むぐらいじゃないとテントの長さ的にもスペースが足りなくなる。

シェラフカバーがわりにしたエマージェンシーヴィヴィは結露が酷くて、結局シェラフがかなり濡れた。割いてテントの底面に引いたほうがよかった。

結局これじゃダメだということで、帰ってからモンベルのタイベックスリーピングバックカバーを購入した。154g!!

(左が私、オレンジのがエマージェンシーヴィヴィ)

下山

で、翌日は6:00に起きて、飯をくって荷物やテントを撤収。8:30ごろ出発し、12:30にスタート地点まで戻った。下りは4時間。

(ゴール手前にいた猿たち)

(林道歩いてる私の後ろ姿。頭が見えないほど荷物)

その後登山口にある、「ほりでーゆー四季の里」でサウナと水風呂と温泉に浸かって、リフレッシュ&ストレッチ。

風呂で体重測ったら2.5kgも落ちてた(食事量少なすぎなだけで、すぐ戻るけど)。

お腹もすいたので、安曇野で回転寿司によってから帰宅。

結局、三連休中日の帰京になったので、中央道小仏トンネルも混んでおらず夕方には帰らたのは幸い。

今回の反省点

o 冬季テント泊でガスバーナーは最重要アイテムの1つ。着火確認もそうだが予備の用意も。

・複数人でいくなら各自で持つ方がいいかも。最低2セット。

・エマージェンシー用に軽量で済む固形燃料も、今回のように持ってくべき。さらにいうと固形燃料はそれ単体で使うというより焚き火などの火種にする方が正しい使い方かなぁという気はする。

・冬で雪を溶かす場合こそJetBoilの出番かもなぁと思った。かさばるのでこれまで避けてたけど。

・さらにサバイバル的には、ソロストーブもありかもだけど、1kgは重い。でもダケカンバが生えてるような標高なら皮はいで着火は容易なので火力を得るには有力な気はする。

o 茶こし持ってく

・雪を溶かすと、どうしても木の枝のクズとかゴミが入るので、茶こしの網を今度は持っていく。パーティーで1つあれば十分。

・コーヒー飲んだりする人はコーヒーフィルターでもいいかもだけど、水の流れが遅そうな気がするのでまずは茶こしを試してみよう。

o 風から色々一時固定アイテム

・テントを張る時、風が強いと苦労する。シートとか色々吹っ飛んでいかないようにいちいち固定しないといけない。今回も設営時、グラウンドシートやテント本体ぐらい軽く飛ぶ程度に風吹いてて、ビシッと張れなかった。

・テントについてるペグは短くて心もとないし、そもそも雪山では持ってきてないし、スノーバーをそれだけのために持ってくのも重いし、ピッケルは1本しかないし。

・で思いついたのが、バーベキュー用の鉄串。50cmぐらいあるし、雪によく刺さりそう。グラウンドシートとか一時固定するのには十分な気がする。軽いし。今度試してみよう。

というわけで、反省点は活かしつつ、3月に常念岳東尾根リベンジ予定です。

リベンジ記事はこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?