意気揚々と島一周サイクリングに臨んだら○にかけた話【旅行記#8】

こんにちは。たんぼです。振り返るべき2023年の旅行も残り3つになりました。新年までに間に合うように出せるよう頑張ります。←下書きの意気込みもむなしく年が明けてしまいましたが、仕事同様頑張りすぎずマイペースにやっていければと思います。過去作は以下からご覧ください。

今回は初の離島旅です。東京在住の私にとって同じ都内とはいえ、なかなか足が伸びなかった伊豆諸島・大島への訪問になります。時は2023年9月、名物である椿のシーズンではないものの、釣り等のレジャーシーズン真っ只中で離島の限られたリソースに翻弄されるお話です。

人混みに疲れて

北海道の旅を終えて間もなく、仕事のモチベーションとすべくカレンダーを眺めて次の連休を探す。これはもはやルーティンとなった。旅に出る目的として、食と酒を楽しむことはもちろん、東京都心の人混みから解放されることも含まれている。学生時代に上京して以来10年近く経つが、とにもかくにも都内主要駅の人混みは嫌いである。各人の歩くスピードも目的地もバラバラなうえに、最近はスマホ+イヤホンで完全に外界と遮断されたまま歩く人間もいて、彼らをかわしながら歩くだけでも非常なストレスを感じる。東京に住むメリットとしては各地に行くための交通機関が整備されているところくらいだろうか。新幹線、飛行機はもちろんだが、船も例外ではない。同じ都内に属する伊豆諸島は、一部を除き他県から直接行くことはできない。仕事がら都内に永住するわけでもないため、同じ都内にいるうちに、島嶼部を訪問しておくべきだと感じ、今回の訪問を決意するに至った。

離島の疑問あるある:インターネットの普及率は?

行程を組むにあたって、交通機関と宿を押さえることが最初にして最大の山場である。都市部のように最悪ネットカフェでいいかという気持ちで行くのはやめるように、と案内サイト等でもしつこく書かれている(中には宿を予約せずに上陸することを許されていない島もある)。船や飛行機のように、「島へ向かう」手段の場合はウェブサイト上で予約が完結するが、レンタカー・レンタサイクルのような「島の中を移動する」手段と宿は電話予約がメインとなる。一部LINEやメール等も対応しているところはあるが、比較サイトのようにワンストップで予約できないので、満室/満車で断られることも当然ある(シーズン次第だと思うが)。それなりに忍耐力が必要となる。

決済手段に関しても、現金が主ではあるが、大島の場合スーパーや土産店でもバーコード決済はそれなりに普及している様子であった。

人生初の船旅(?)

しばらく一般的な話が続いたが、ここで実際の旅の話に移る。

初日昼頃、竹芝のフェリーターミナルから出発。東海汽船のジェットフォイル船「セブンアイランド 結」に揺られて2時間弱で大島に到着。短距離であれば船で移動したことはあるが、ここまでの長時間移動の経験はなく、船酔いしたらどうしようと気をもんでいたが、飛行機のようなメカニズムで移動していることもあり、離着陸が穏やかな飛行機に乗っているような印象だった。

台風通過後で波の心配はあったが、着水部分が少ないこともあり揺れはほぼ感じなかった。元町港に到着すると宿やレンタカーの方がお出迎えに出てきている。

島内散策(初日)

上述したように島内の移動は電話予約がメインだ。それに加えてレジャーシーズンだったこともあり、自転車以外の足は残されていなかった。電動アシスト付きなのが救いではあるが、平地の少ない火山島では自転車移動は大変である。計画される方はなるべく車やバイクを予約するように。

自転車の貸し出し手続きを済ませ、宿へ向かう。まっすぐ向かうのももったいないので、道中にある椿油の工場に立ち寄った。椿油といえば化粧品のイメージが強いが、ここでは食用油も作っているらしい。タイミングが合えば搾りの工程を見学することもできるようだ。ちなみに、ここら自社の畑を持っているわけではなく、島に自生する椿から種を拾い集めて生産しているらしい。営利事業というよりは文化の継承に重きを置いているという店主のお話にいたく感銘を受け、そのビジョンに協力するべく迷わず購入した。

離島の夜は早く、日が暮れると大半の店は閉まる。慣れない土地を日没後に移動するのは大きなリスクを伴ううえに、何より移動中の景色を楽しめない。日があるうちに道中の風景をカメラに収めながら宿へと向かう。

電動アシストの助けを借り、激しいアップダウンを越えて何とか日没前に宿に到着。鍵の受け渡しを済ませ、夕食にありつく。

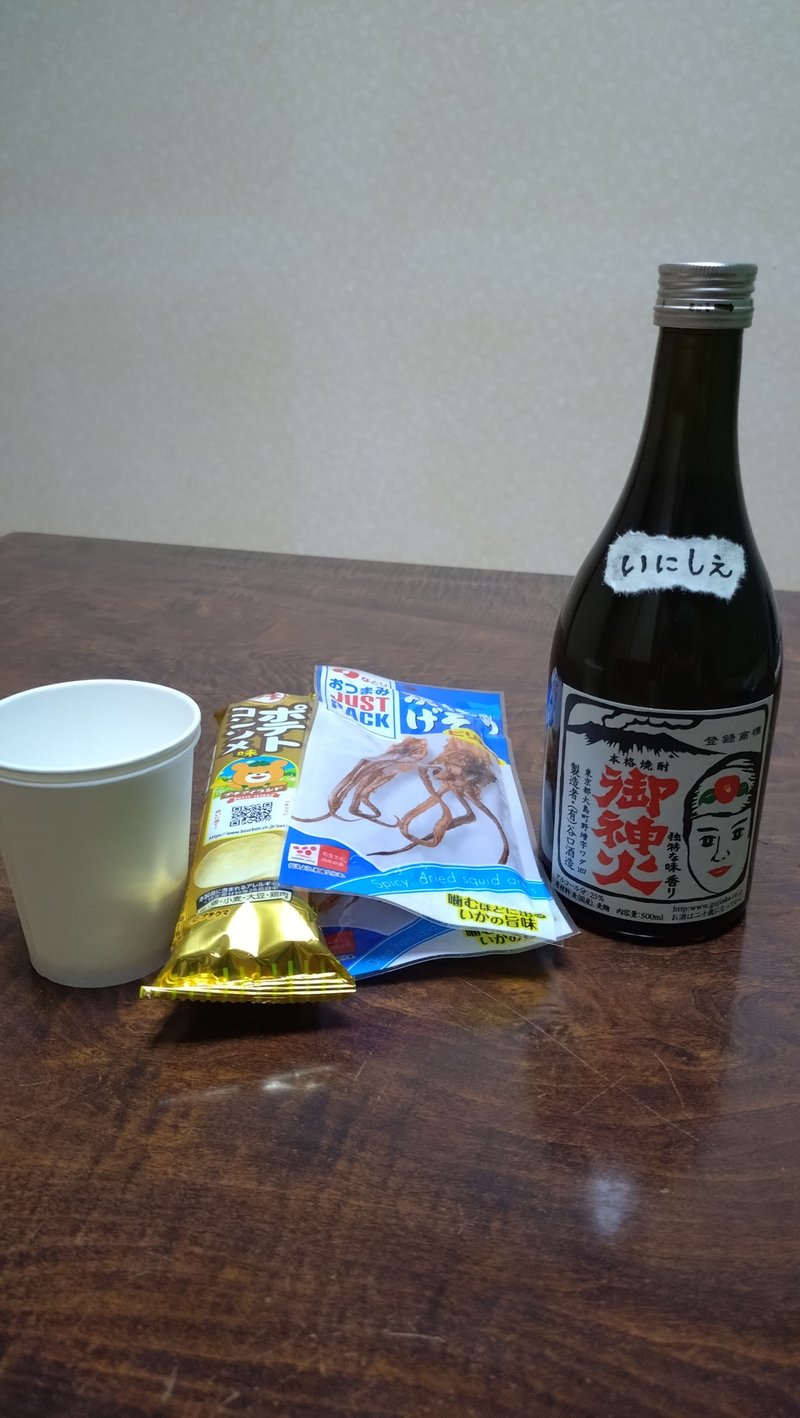

食後に散歩でもしようかと思ったが、立地が悪く一歩出ると外は真っ暗であったため断念。シャワーを浴びて早々と晩酌を始める。気持ちよくなっていつの間にか眠っていた。

自転車で島一周に挑戦(2日目)

翌朝。朝食を済ませ8時頃から早速自転車を走らせる。元町港→波浮港→…と時計回りに進む予定だ。9月半ばといってもまだまだ暑く、昨日来た道を戻り、元町港を過ぎたあたりではもう汗だくになっていた。

さらに進むと野増の集落が見えてくる。ここには昨日いただいた焼酎・御神火を作っている谷口酒造がある。酒造りはご主人が一人で行っているらしく、販売所もない(ソースはこちら)。この時期は酒造りのシーズンではなかったため、がらんとしていた。

大島一周道路を南へ進み、千波の集落も通過する。このあたりから上り坂がきつくなってくる。ペーパードライバーの彼女に運転の練習をさせているのだろうか、ちんたら走っているレンタカーとデッドヒートを繰り広げていると、大きな地層断面が見えてきた。

そこからさらに20分ほど進み、差木地・クダッチの集落を抜けると、もう一つの景勝スポット・波浮港(はぶみなと)が見えてくる。

港の方へ下りようとしたが、見晴台を越えてクダッチの集落まで戻らないと車道はないらしい。徒歩でなら下りられる道があったので自転車を停めて階段を下りた。

波浮港には有名な飲食店がいくつかある。上述したラーメン屋もそうだが、コロッケに寿司などバラエティに富んだ店が並ぶ。

他の有名店は予約で埋まっていたため、雰囲気のあるカフェに入ることにした。

波浮港の散策を終え、行き同じ道を通り自転車のもとへ戻る。想像以上に険しい道なので写真を載せておく。体力に自信がない人は車で向かうのがよいだろう。

島の南端を通過し、北へと向かう。集落もなくなり、山の中を自転車で進んでいく。

筆島を抜けるといよいよ山間部へのアタックが始まる。下の写真で伝わってほしいのだが、集落のあるエリアの比にならないくらい勾配が急になる。自転車のアシストはここまでで半分弱使ってしまっていたので、バッテリー残量を気にしながら上らなくてはならない。

人生よろしく上り坂があれば下り坂もあるはずだ、と希望を抱いて山に挑むが、淡い希望はことごとく打ち砕かれる。上っても上っても上り坂。やっと平地だと思ってもペダルが一向に楽にならない。平地だと思ったところでもよく見るとなだらかではあるが上っているのである。体力とバッテリー残量はもちろんだが、必死にペダルを踏み進める自分の横を自動車やバイクが通過していくのを見せつけられて精神までもが削られた。

無心で自転車をこぐこと1時間。伊豆大島が誇る自然の神秘、「裏砂漠」に到達。砂漠というが砂ではなくスコリアが広がる。あいにく雲の多い天気で見晴らしは今一つだった。

来た道を引き返し一周道路に戻る。急こう配を上ってきたおかげか、下り坂ではペダルをこがなくても勝手に進むことに感動する。ただ放っておくとあっという間に時速40キロまで到達するので気は抜けない。ただ風を切る解放感よりも、むしろ「事故ったら即○だな」という緊張感が強くなるほどの坂だ。

さらに山道をひた進み、疲れをいやす秘湯を目指す。

ホテルから泉津方面へ戻り、椿園へ。シーズンオフのため開いてはいなかったが、併設の資料館と動物園(!)は開放されていた。動物園ではワオキツネザルやワラビー等珍しい動物も展示されている。これが無料とは恐ろしい。

一周旅もいよいよ終盤。この時点で自転車のバッテリー残量は残り10%前後。上り坂ではエコモード、下り坂では電源オフの繰り返しで残り1/5となった道を進む。

泉津~岡田の坂では上りが続き、また岡田港から離れる際の上りが非常にきつく、休憩をはさんで這う這うの体で宿に帰り着いた。夕食がうまい。

島の朝はそれほど早くない(最終日)

酒も飲み干し、ついに最終日である。昼過ぎに船が出るので、観光できる時間は実質3-4時間。まだまだ訪れたい場所はあったが、自転車も返却しなくてはならず、移動できる範囲も限られる。加えて出帆港が当日朝にならないとわからないため、計画を立てあぐねていた。

朝食を済ませ、朝8時半頃か、アナウンスがあった。

「本日の出帆港は岡田港です」

やられた。

元町港に着き、その近くの店で自転車を借りたので、いったん元町に寄ってからバス等で移動しなくてはならない。2日目も岡田港発着だったので可能性として予測はしていたが、自然が相手のことなのでこればかりは仕方ない。宿から元町までの道中にある郷土資料館(入場料200円)を見学することにした。

資料館を出るタイミングで少し強めの通り雨が降ってきたのでしばらく雨宿りさせてもらった。ありがたい。

晴れてきたところで元町方面に近づき、「愛らんどセンター 御神火温泉」へ。露天風呂はないものの、サウナ等がそろったクオリティの高い温浴施設である。

元町で自転車を返し、岡田港行きのバスを待つ間にお土産を調達する。元町~岡田間は路線バスが運行しているが、岡田港から出港する日は臨時便も出る。

おわりに

初めての島旅。終えた感想としては非常に満足度の高いものだった。自転車での島一周はさすがに無謀だったが、大自然に囲まれ海風を切る解放感は島でしか味わえないものだと思う。また、伊豆諸島は島ごとに焼酎作りの文化があるので、ほかの島にも行ってみたいと思う。

今でこそ火山活動は落ち着いているが、いつ噴火するかわからないというリスクの中で生活を営み、文化を継承している方々へのリスペクトを深めるいい機会となった。更新が年をまたいだせいで、行きたいと思っている場所がいつまでも残っている保証はないことを再認識させられた。

「一期一会」

「思い立ったが吉日」

「Now or Never」

等々「タイミングを逃すな」という格言があるが、その意味を改めてかみしめている年の初めである。待ってろよ、青ヶ島。

続編はこちらからどうぞ↓

続編へのご期待、ありがとうございます! いただいたサポートは旅費の足しとして宿・現地での飲食・交通手段に使わせていただきます。その内容も記事にしますので楽しみにして待っていてください。