手口兄妹の冒険 vol.4

ドブヶ丘銀座バラック飲み屋

「ドブギンボール二つ、お待たせ」

ウリダはひび割れたジョッキを二つ、がたつく机の上に置いた。机に座る、人相の悪い二人組は「どうも」と軽く頭を下げて、ジョッキを受け取った。ジョッキの中ではヘドロのような色をした液体が不気味な泡を立てている。

「すみませーん」

「はいはい、ちょっと待っててね」

声をかけてきた別の客に答えながらウリダは開いたグラスを流し代わりのタライに突っ込んだ。

持ち主が「行方不明」になったドブヶ丘銀座のバラックを改装して数か月前に開いた酒場だ。幸運なことに常連客に恵まれ、それなりに繁盛している。そろそろ、手伝いを雇ってもいいかもしれない。額の汗をぬぐいながら、そんなことを考える。

カラン、とドアベル代わりに吊り下げた空き缶が鳴った。

「いらっしゃい」

半ば無意識に声を投げかけ、目で開いている席を探す。感じた気配に目の動きを止め、さっと振り返る。入り口に立つ男が目に入る。すらりとした長身の男。水玉のあしらわれた半透明のレインコートを着ている。目深に被ったフードの下に大きく口が描かれたマスクをしている。

「いらっしゃい」

ウリダはもう一度口を開いた。気が付くと、いつのまにか店内は静まり返っていた。不吉な静寂の中、男はカウンターに開いている席を見つけると、黙ってその席に座った。

「すみません、お愛想」

「ああ、こっちも、ここ置いとくから」

ばたばた、と他の客たちが立ち上がり、ドブ券を机に置き、逃げるように帰っていった。男からなにかしらの危険を感じ取ったのだろう。危険を察知する能力はこの町で生き延びるのに最初に必要とされる能力だ。店内はウリダと男と数人の重度アルコール中毒の老人を残してたちまちのうちに空になった。

「なんにします?」

逃げたいという欲求に抗い職業意識を搾り出し、ウリダは男に声をかけた。

「ドブンブレラ、知ってるか」

男はウリダの問いに答えず、ぽつりと言葉を漏らした。つるりとウリダが持っていたグラスが床に落ちた。からんと軽い音を立てて床を転がる。ウリダはグラスを拾い上げながら答える。

「ごめんなさいね、なんですって」

「知っているのか」

「知りませんね」

ウリダは拾い上げたグラスをカウンターの隅にかかっていた汚れた布巾で拭きながら眺めた。幸いなことに罅は入っていないようだった。グラスをとして男の鋭い目線を感じる。つばを飲み込んで尋ねる。

「なにか飲みますか?」

少し間をおいて男は答える。

「炭酸水を」

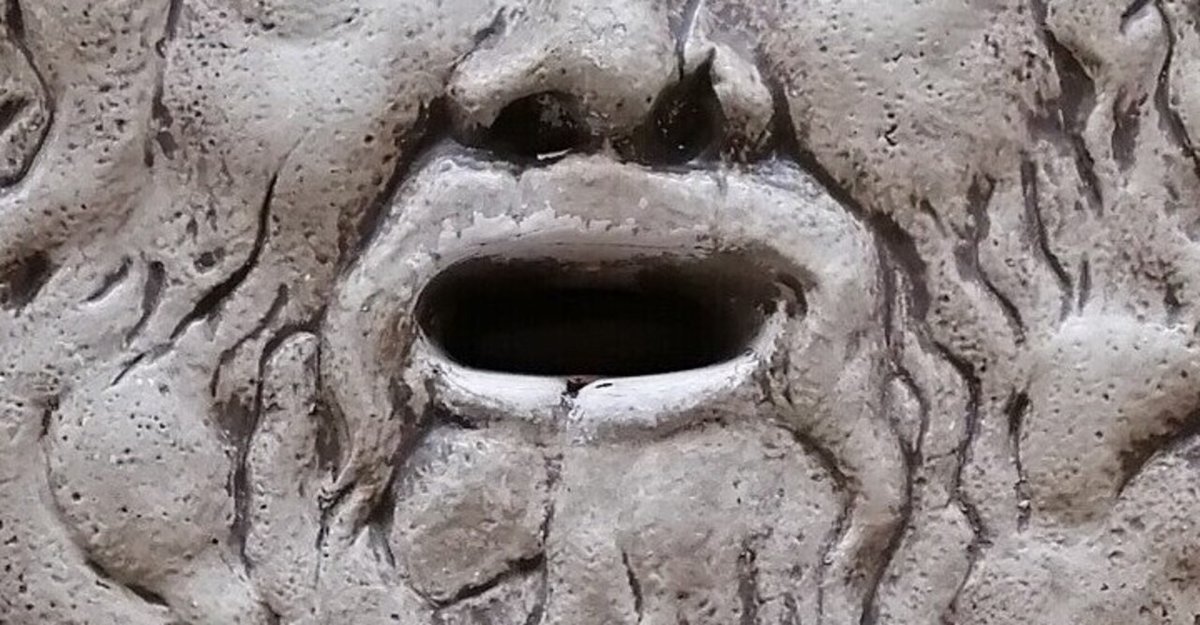

ウリダは黙って頷くとクーラーボックスからぬるい炭酸の瓶を取り出し、グラスに注いだ。グラスを受け取った男はマスクを外さない。受け取ったままグラスの上に手のひらを覆いかぶせるようにあてがっている。ぴちゃりぴちゃりという水音にさりげなく目をやると、手のひらに開いた口から伸びた舌がグラスの中の炭酸水を舐めていた。

ウリダの眉がピクリと動く。視線を男の顔に送る。半分をマスクに覆われた男の表情は読みづらい。咳ばらいを一つ。

「珍しいサイバネですね」

身に着けているサイバネは鉄板の話題だ。サイバネにかけた手間と金は、そのまま持ち主の愛着と誇りになる。大抵の客はサイバネについて話題を振れば、上機嫌になって聞きもしない事情を話し出す。

ウリダの言葉に男は目を見開いた。ウリダの胸の内に不快な痺れが走る。しくじっただろうか? 頭を高速で回して別の話題を探す。

「バイオサイバネだ」

「へえ」

投げ出すように男が言う。興味をひかれたような表情を作って返事を返す。グラスを付近で拭いながら横目で男を窺う。変わらず右手の口で炭酸水を舐めている。その様子を見ていて先ほどから感じていた違和感が解決する。男の声はカウンターの上に無造作に置かれた左手から出ていた。おそらくそちらの手のひらにも口があるのだろう。

「驚かないのか?」

「バイオ……はわかりませんが、サイバネをした連中はこのあたりじゃ珍しくないですからね」

ほら、と壁際の席を指し示す。壁にもたれかかるようにして老人が虚空を見つめている。時折口元にグラスを運ぶ右腕は茶色に錆びついた鉄製だ。

「随分立派な義肢だな」

「ドブナタカ製ですよ」

「ドブナタカ?」

「ご存じないんですか? このあたり仕切ってるサイバネ商店ですよ」

「慈善事業じゃないんだろうに、なんであんな爺さんに」

「当たり前ですよ。むしろその逆ですって」

男の怪訝そうな顔を見て、ウリダはあたりを見回す。店内に話を聞いているのは男しかいない。こんなうわさ話をするのは随分久しぶりな気がする。

「ここいらでちょいと怪我をするでしょ、かすり傷でも突き指でも、なんでもいいんですけど。するとどこからともなく親切な人が現れて病院に連れてってくれるんですよ」

「そんな親切な奴がこの町にいるとは思えないな」

ウリダは「ええ」と頷いて続ける。

「大抵その病院ってのがドブナタカの息がかかった病院でしてね。けが人が気が付いた時には立派な義肢を取り付けられてるって寸法なんですよ。一生でも払えないようなローンと保守契約と一緒にね」

「なるほどな」

男は相槌を打つと壁際で酒を舐めている老人に視線をやった。アルコールと疲労がしみ込んだその顔には凍ったような無表情が張り付いている。

「なんだかんだで使ってりゃ愛着が湧いてくるなんて若い人らは言ってますけどね」

「奴隷の首輪じゃねえか、そんなの」

男が吐き捨てるように言った。

「お兄さんのその口はどうして?」

剣呑な様子を見てウリダは話題を変えようと尋ねる。

「いらん詮索は命を縮めるぞ」

「酒場の店主なんて詮索好きなもんですよ」

ウリダはそれだけ言うと、テーブルを回ってグラスを集め始めた。手に持てるだけのグラスをもってカウンターに戻る。男はグラスを見つめたまま、炭酸水を舐めている。

「俺も似たようなもんだ」

「そうなんですか?」

興味なさそうなふりをしてウリダはタライにグラスをつけた。そのまま奇妙な色をしたスポンジでグラスをこすり始めた。

「俺が……俺たちがこの町に来た時に」

ぽつりぽつりと男は語り始めた。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?