【将棋】駒損を防ぐための"ヒモ"

バンジージャンプをするときに、命綱をつけずに飛び降りる人はいない。御者が馬を走らせるときに、手綱を握らないことはない。私たちの命を繋ぐための紐。こういう例を出すと聊か極端かもしれないが、盤上はまさに戦場である。敵地に赴くのであるから、それ相応の策を講じる必要があるのは自明の理だ。

さて、将棋において、最も戦況を悪くするのは、タダで相手に自分の駒を取られるという事態である。相手はその駒を持ち駒として、好きなときに好きな場所へ打つことができるのだから、単純に戦力差は倍増する。そうさせないためにも、駒同士に”ヒモ”をつけるという戦略は非常に重要で、欠かせないものとなる。

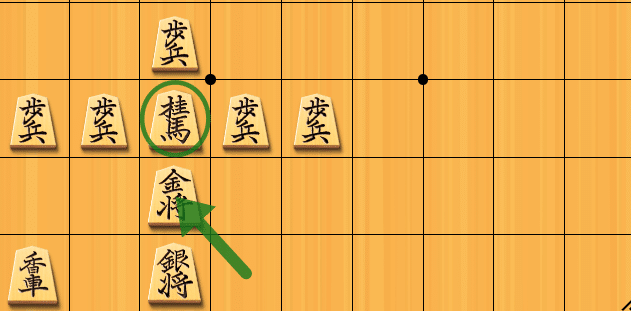

ヒモをつけるとは、すなわち、駒同士が連携あるいは連結し合っていて、互いに守り合っている状態を指す。反対に、ヒモがついていない駒を”浮き駒”や”離れ駒”というように呼ぶ。では、<第1図>において、離れ駒はどれになるだろう。

<第1図>の場合、7七のマスの桂馬が離れ駒になっている。離れ駒は逆にいえば、相手からは狙い目である。例えば、5五のマスに角行を打たれたとき、簡単に桂馬を狙われてしまう。

<第2図>のように、相手に易々と桂馬を狙わせないためにはどうすればよいか。答えは明白で、7八のマスに金将を配置すればよい。こうすることで、駒同士連携が取れ、桂馬が金将に守られる配置となった。

<第3図>では、桂馬と金将にヒモがついた状態となったわけである。仮にこの状態から<第2図>と同様に5五のマスに角行を打ち込まれたとしても、金将で取り返すことが可能となり、相手も簡単に突破はできなくなった。

〇ヒモがついていない悪い例

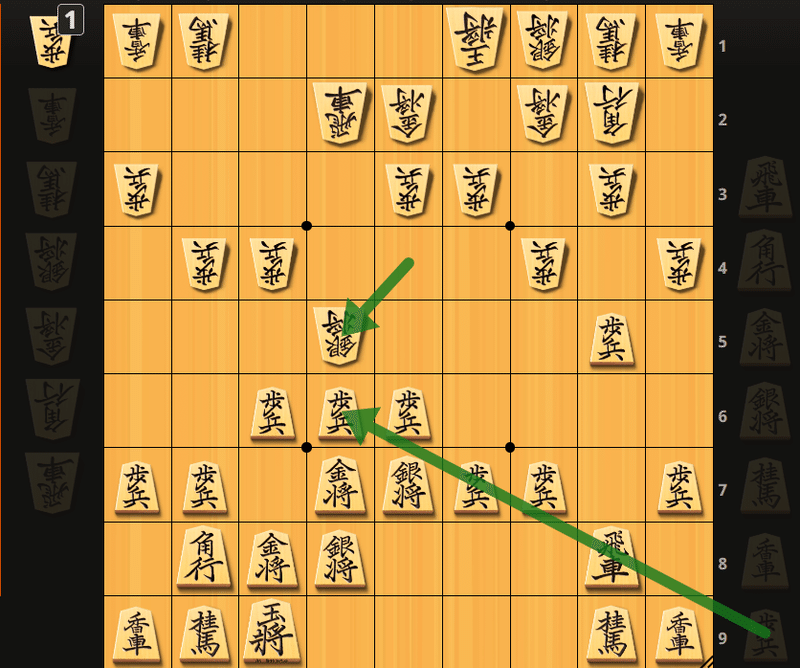

以下<第4図>の盤面をみてみると、先手は攻め気を出して銀将を前に出したところであるが、実はこの銀将にヒモがついていないことが分かる。さらに、味方の駒に囲まれていて安全なようにみえる角行にもヒモがついていない。この2つの離れ駒を狙う良い手が後手には存在している。

後手は☖8六歩と飛車先の歩兵を突くのが好手である。この手を放置すると”と金”を作られてしまうため、☗同歩と取るしかないが、その後の☖同飛が厳しい。

<第5図>では、銀将と角行という2つの離れ駒の両取りがかかっている盤面となっている。先手はこれを同時に受ける手がなく、仕方なく角行を守るために☗8七歩と歩兵を打ってみても、銀将のタダ取りをされてしまう。

このような事態が起こったのは、ヒモがついておらず、駒同士の連携が取れていなかった為である。飛車を5筋に配置できれいれば、また、7八のマスに銀将の代わりに金将を配置できていれば、良い配置となっていた。

〇ヒモがついている良い例

一般的に囲いとして知られている定跡はいずれも堅実な守りを実現しており、ヒモがついている良い例として使われ続けているものである。例えば、矢倉でみると、先手の金銀は互いにヒモがついており、強固な守りを形成していることが分かる。

先手の矢倉をみてみると、金銀に互いにヒモがついていることが分かる。

6七の金将は7八の金将と6八の銀将に守られている

5七の銀将は6七の金将と6八の銀将に守られている

6八の銀将は7八の金将と6七の金将及び5七の銀将に守られている

仮に相手が飛車と連携して6筋から銀将を突いて攻撃を仕掛けてきても、金銀の堅牢な守りをビクリともしない。

<第6図>から、☖6五歩→☗同歩→☖同銀→☗6六歩の流れで、がっちりと守りきることができる。これが駒同士の連携が取れている配置の強さである。

今回は、駒同士の連携・連結を取るテクニックである、”ヒモ”をつけることの重要性をみてきた。駒のタダ取りは非常に痛く、それだけで勝敗が決まってしまうこともある。序盤のミスが命取りになることもあるため、特に序盤戦の指し方として注意が必要である。

―B.―

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?