反戦という紐帯、あるいはいかにして「音楽の力」と向き合うか——個々別々の人間が同じ場に居合わせることの可能性について

耳をそばだてるも音楽が居場所を失った世界。そうした世界を正しく想像することができるだろうか。戦火に曝された人々にとって音は生き延びるための重要な手がかりである。周囲の環境音に耳をそばだて、いつ訪れるとも知らぬ敵機の襲来を敏感に察知し、場合によっては即座に安全な場所へと逃げ込まなければならない。実際に二度の世界大戦においてこうした耳の技法は軍事力の一つとして要請されていた。敵機の音を聴き取るための空中聴音機が導入され、どのような種類の戦闘機がどのような位置に飛来しているのか聴き分ける耳の訓練が重要視された——そのために4枚組のSP盤『敵機爆音集』も作られている。むろん聴覚を研ぎ澄ますまでもなく、目と鼻の先で轟く爆撃音は死が間近に迫っていることを知らせる危険信号でもある。音は生き延びるための手がかりであると同時に恐怖と不安をもたらす表徴ともなっている。音が聴こえるとき、生と死のバランスは大きく傾いてしまう。音は死神の姿をしてやってくる。そうした状況下にあって耳に音楽のための余白はほとんど残されていない。音楽はなすすべもなく自らの居場所を失ってしまう。

だがそれでも音楽は人々の前に顔を覗かせている。ロシア軍の侵攻が始まったウクライナの首都キーウでは、防空壕代わりに市民が避難している地下鉄の駅のホームで、あるトランペット吹きが国歌を奏でて周囲に静けさをもたらしていた。別の地下シェルターではギターを伴奏に大勢の人々が合唱していた。ポーランドと国境を接する西部の都市リヴィウの駅前では地元の音楽学校生が避難民を前にストリートピアノを弾いていた。むろんこうした光景を伝える報道は「音楽の力で団結するウクライナ人」という、わたしたちが見たいドラマに合わせて都合よく切り出されたものであるのかもしれない。だがそれでも戦時下で音楽を奏でる人間がいるということは事実なのだ。この事実は重い。死が間近に迫り来るような状況で、生き延びることだけを目指すのではなく、不要不急で無駄だと切り捨てられてしまうような、よりよく生きることと結びついた文化芸術が存在しているからだ。かつてジョン・ケージは無響室の体験から音がつねに鳴り響いていることを指摘し「音楽の未来について恐れる必要はない」と語った。人間が存在する限りにおいて、たしかに、音楽の未来を案ずる必要はないようにも思える。

音楽には力がある。音型の周期的反復が生み出すリズムは多数の人々の身体を物理的なシンクロナイゼーションへと導く。言葉をメロディに乗せて合唱することで個々別々の身体に一体感をもたらす。普段であれば気にも留めない言葉が、美しいハーモニーに包まれ、あるいは陶酔感溢れるグルーヴとともに発されることで、心に深く刻まれる。ミュージシャンが伝えようとするメッセージは音楽の形態をとることで単なる情報であることを超えて、場合によっては多くのリスナーの間に爆発的な感染をもたらす。音楽を聴くことは古典的な絵画や彫刻がそうであるように客体としての作品を鑑賞する行為ではなく、リスナーが音のうちに分け入って主体的な経験を自ら創出する行為である。ケージに倣って言うなら「人間が置かれている状況があきらかに客観的(音-沈黙)ではなく、むしろ主観的(音のみ)」であるような行為。聴覚がもとは魚類の側線、すなわち皮膚感覚を得るための器官が発達したものであるように、音楽を聴くことは触覚的な経験でもあるのだ。だからこそ音楽は人々の感情に直接的に働きかける。ある音楽に接することで人間は楽しい気分になり、また別の音楽に接することで人間は悲しい気分に陥る。言うまでもなく実際の人間の感情は圧倒的に複雑だ。だが音楽はそうした複雑な感情の隅々まで浸透し作用してしまい得るのである。そして感情もまた感染する。隣に立つ人間が怒りの感情を表出していたならば、わたしの感情は平静ではいられなくなる。音楽の場ではこのようにさまざまな音が飛び交うことによってさまざまな人間が多方向的かつ相互作用的に感情を動かしていく。音楽は人間の身も心も動かしてしまう。

なんと恐ろしいことか。音楽は人間の身も心も動かしてしまうのだ。だからとりわけ戦時下において音楽は人間を闘争へと駆り立てるための極めて有効な手段となるのである。ナチス・ドイツがワーグナーの偉大なる音楽を独裁政治のために利用したことはあまりにも有名だ。イラク戦争では米軍兵がヘッドフォンで音楽を聴きながら感情を昂ぶらせ人間を殺害していった。わたしたちは音楽の力がこのように暴力装置と化することをあらためて認識しておく必要がある。音楽を利用して人間の肉体や感情を操作することに対してはつねに疑いの目を向け続けなければならない。そしてその上でようやく抵抗の手段としての音楽の力について考えることが可能となる。音楽の力は権力として行使されることがあってはならない。コレット・マニーが政治主義の虚妄の彼方で人間的であることを貫いたように、あくまでも社会的弱者の、マイノリティの、被抑圧者の側に立つことを抵抗の拠点としなければならない。そしてその限りにおいて音楽の力は未来を切り開くための一つの手段として有用なものとなる。

*

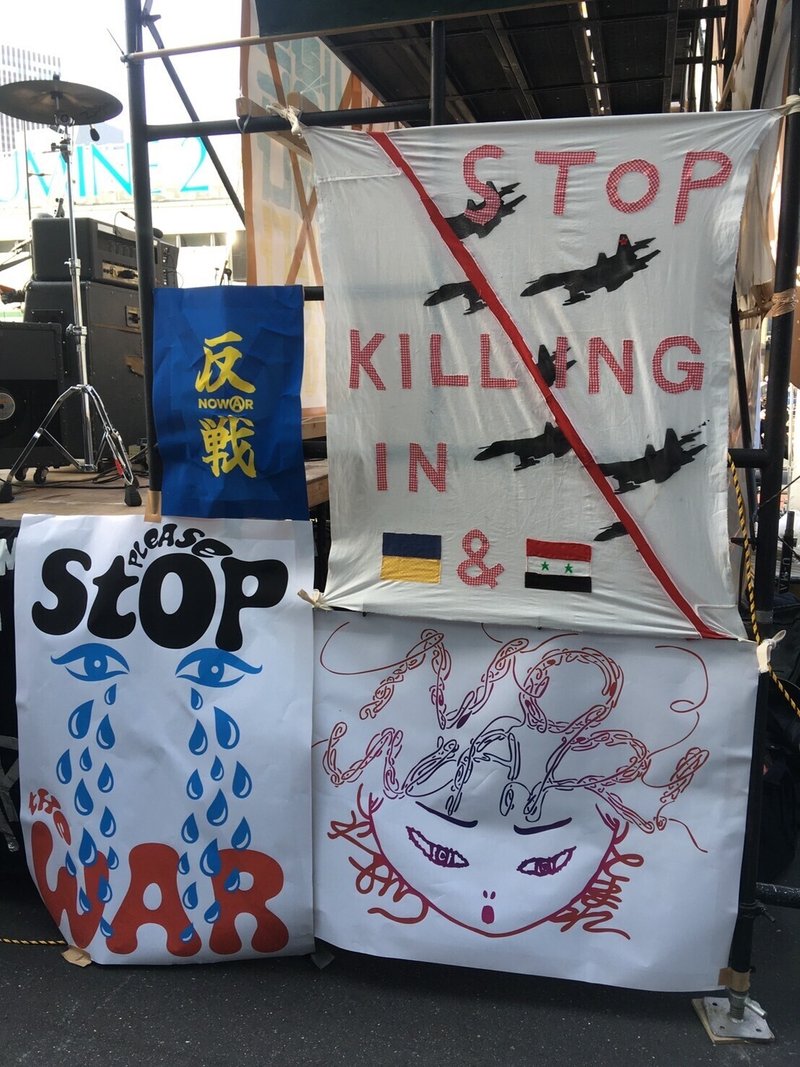

ロシア軍によるウクライナへの侵攻を受けて、3月5日(土)に新宿駅南口でロックバンドGEZANの自主レーベル〈十三月〉が主催する反戦集会「No War 0305」が開かれた。12時半から日没まで、計10組のミュージシャンによる演奏と計9組のスピーカーによる演説が披露された。発端は丸一週間前の2月26日(土)、渋谷駅前でおこなわれた在日ウクライナ人主催の抗議デモに参加したマヒトゥ・ザ・ピーポーが、その日偶然にも居合わせた友人らと対話したことがきっかけとなって反戦集会の計画が動き出したという。わずか一週間で実現に漕ぎ着けた。その間の一部経緯と葛藤についてはホームページに掲載されている彼のステートメントに詳しい*。「No War 0305」は戦争反対を言葉にして表明すること、およびウクライナ侵攻で傷ついたあらゆる人々へのサポートと寄付を呼びかけることが目的として掲げられた。寄付先は在日ウクライナ大使館をはじめ、ユニセフのウクライナ緊急募金や国連の難民支援機関など、人道支援を目的とする計8つの団体がホームページとフライヤーに掲載されている**。また事前に参加者には戦争反対のプラカードを当日持ち寄るように呼びかけられ、美術家やイラストレーターなどからは印刷可能な30種類以上ものアートワークが寄せられた***。

当日は新宿駅南口のバスターミナルのビル脇の道路上にステージが設置され、参加者のために縦50メートルほどの長さのスペースが設けられたほか、甲州街道を挟んだ反対側の道路沿いにも参加者のためのスペースが作られた。それだけでなく近隣のカフェや飲食店、歩道橋などから集会の模様を眺める人々もいた。主催者の発表によれば約1万人が集まったそうで、配信映像は約4000人が視聴していたという。このように書くと新型コロナウイルス禍を持ち出して反発する向きもあるかもしれないが、そしてそのリスクはたしかにゼロではないものの、参加者はいわゆる音楽フェスティバルのようにアルコール片手に楽しむことはなく、全員がマスクを着用してときにプラカードを掲げながら静かに出演者の演奏/演説に聴き入っていた。密集具合は同日の隣接する駅ビルの商業施設や密閉された電車内とほとんど変わらなかったと言える。そしてなにより、わたしたちはそろそろ新型コロナウイルス禍にあっても最低限の感染対策を踏まえたうえで人々がフィジカルな空間に集うことができる世界を取り戻していかなければならないとも思う。ともあれ、大勢の参加者が眺めるステージの後方には反戦を訴えるさまざまなポスターが貼りつけられ、一目でどのような集会であるのかがわかるようになっていた****。偶然通りかかって参加した人も少なくなかったことだろう。

「No War 0305」では最初にミュージシャンの篠田ミルが登場し、このたびの反戦集会の趣旨についてスピーチをおこなった。すなわち、「①プーチン大統領が起こしたウクライナ侵略によって傷つき、危機的な状況に置かれているあらゆる人たちへのサポートと寄付を呼びかけること」「②今日を特別な日で終わらせないために、健忘症のルーティンに入れてしまわないために、参加者それぞれが種を持ち帰ってそれぞれの仕方で芽吹かせること」「③暴力よりも強力な力、想像的で革新的な力の可能性について、これをきっかけに考え始めること」。①については「あらゆる人たち」という箇所の細かさ、つまり理不尽にも生活を奪われたウクライナ人は当然ながら、それだけでなく、なにも知らずに派遣されたロシア兵や国内で弾圧に曝されながら反戦運動を展開するロシア人等々にも目を向け、想像力や知識を深めていく必要性が語られた。②については現在のメディア環境が慢性的な健忘症をもたらしていることに注意を促しつつ、集会終了後もたとえささやかであってもなんらかの行動を起こすことの重要性が語られた。③については戦争反対の表明を無意味とする「リアリスト」を引き合いに出し、彼らが代案として提示する暴力の連鎖こそが非現実的な妄言なのであって、暴力とは根本的に異なる別の力を生み出すべきであることが語られた。その際、公民権運動の活動家の言葉を引用しつつ、ごく普通の黒人女性であったローザ・パークスが社会を変革するきっかけを作ったように、わたしたちにも暴力とは異なる力があることが主張された。そしてその力について篠田はこのように言葉を続けた。

音には力があります。みなさんもよくご存知だと思います。マイクロフォン、アンプ、スピーカー、それらを介して増幅された音響は、可聴域の外から我々の身体に直接働きかけます。キックドラムやサブベースの低周波は耳で聴き取れなくてもたしかな振動として我々の身体を衝き動かし、それどころか精神にも働きかけます。我々が今日ここでミュージシャンとして行使する力はそのようなものです。もちろんこれは我々がたまたまミュージシャンだったからこうしているだけの話です。だからみなさんそれぞれの持つ、暴力なんていう賞味期限切れのものよりももっと強力な力について、思いを巡らせることをどうか始めてみてください。(篠田ミル)

篠田のスピーチが終わると、続いてシンガーソングライターのカネコアヤノがステージに現れ、ギターを手に座った状態で弾き語りを始めた。“爛漫”、“抱擁”、“明け方”の3曲を、力強い歌声で、確固とした意志を感じさせる眼差しを浮かべながら披露したのだが、興味深いのは歌詞の内容だ。どの楽曲もウクライナ侵攻よりも前に作られた作品である。むろん戦争は2014年からすでに始まっていたとする見方もあるが、この3曲はどれも反戦歌として作曲されたわけではない。にもかかわらず、言葉の節々がいままさに起きている出来事を歌い上げているかのように感じてしまう。たとえば“爛漫”における「わかってたまるか 涙が溢れる」という一節。あるいは“明け方”の「不安なまま朝を迎えてしまった」という一節。こうした歌詞の意味作用の変化は、この後に出演する他のシンガーソングライターたちにも共通して聴かれるものだった。それは言葉と社会状況を無理矢理に結びつけているというよりも、わたしたちが、いや少なくともわたしが、そのような言葉を知らぬ間に求めていたということを、音楽が浮き彫りにしたのだとも言えるのではないだろうか。

2人目のスピーカーとして登場したのは哲学研究者の永井玲衣。「言葉にならない思いを持っている人が集まる場でなら、私はここに立ってみなさんと考えられる」と口にした彼女は、「言葉を探し続けています」と胸中を明かす。そして声を合わせるのでも熱狂や同情でもなく、「バラバラでもともにあること」「バラバラのままに考えること」に向けて「静かな連帯を育みたい」と。最後にフランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルが第二次世界大戦前夜を舞台に綴った長編小説『自由への道』からユダヤ人女性サラとその息子パブロのエピソードを引用しつつ、戦争がわたしたちの思考も身振りも、すべてを捉えて未来を破壊するものであることが語られた。続いてステージには作家でミュージシャンの坂口恭平が登場。毎年のように数多くの自殺者が出ていることに触れて「そもそも僕の中ではずっと戦時中だと思っています」と語った彼は、このたびの戦争がそうした社会状況と同一平面上にあることを指摘する。そしてギターを携えて、石牟礼道子の詩にメロディを付した“海底の修羅”を歌った。

ここで転換中にマヒトゥ・ザ・ピーポーがステージに現れる。「一人ひとりが自分の意志でこの場所に来て、『No War』に自分なりの形で反応するのが今回のコンセプト」と、音楽やスピーチを受動的に聞くだけではなく、なんらかのリアクションが必要であることが再度アナウンスされる。その後、ステージにはライターの井上榛香が登場してスピーチをおこなった。大学時代の2015年にウクライナとの交流を始め、首都キーウにも留学経験があるという彼女は、ウクライナを「二番目の故郷」と語る。そして知人友人の安否を案じつつ、「大好きな街が攻撃を受けてボロボロになっていく様子を見るのがこんなにショックなことだとは知りませんでした」とやりきれない思いを明かす。加えて戦争がいまに始まったことではなく、2014年のウクライナ騒乱から継続していることを説明する。最後に抗議活動が決して無駄ではなく「ウクライナで毎日怯えながら過ごしている友達に伝えると、一緒に立ち上がってくださる人がいること、応援してくださる人がいることが、希望の光だと言ってくれます。だから今日ここに来てくださったこと、そしてここで感じたことを、たくさんの人に伝えてください」と呼びかけた。

3組目のミュージシャンとして登場したのは5人組のロックバンド・踊ってばかりの国だ。最初にヴォーカル&ギターの下津光史がマイクを手にとって、4人の子供たちの日々の成長に触れつつ「間違うことは素晴らしいと思う。そこから生まれる芸術だっていっぱいある。でも人間の歴史の中で唯一犯してはあかん間違いは戦争やと思います。略奪、侵略、これマジでファック!」と啖呵を切ると、「僕たちは戦争で殺されるために生まれたのではなく、僕たちは他人の命を奪うために生まれたのではなく、僕たちは一人ひとり幸せになるために生まれたのであって、そろそろ世界は愛のために回るべきやと思います」と主張。そして“Notorious”、“Hey human”と続けて歌い、“Mantra song”でオーディエンスを温めると、最後は“それで幸せ”を披露した。終盤ではカオティックでノイジーなバッキングに乗せて片手を天に突き出しながら「ピース!」と叫んだ。ここでもやはり、歌詞の言葉の意味が一変する。「上空を汚す爆撃機に立てた中指」や「明日あなたに会う それで幸せ」といった歌声を、オーディエンスはどのように受け取ったのだろうか。

転換を経て、4人目のスピーカーはKNOW NUKES TOKYO共同代表の中村涼香である。被爆地・長崎で生まれ育ったという彼女は、これまで核兵器廃絶と戦争反対を訴え続けてきた。「核兵器の脅威、戦争の恐ろしさ、そして自分の無力さをここまで痛感したことはありませんでした」と明かすと、親交のある被爆者が涙ながらに「戦争はしちゃいかん。核兵器は使ってはいけん。どうしたら平気でそんなことが考えられるとやろうか」と語ったエピソードを紹介する。そして国防のために非核三原則を崩そうとしている政治家を強く批判しつつ、彼らが守ろうとしている「国」とはいったいなんなのか疑問視する。「国と一括りで語ることに違和感を覚えます。国を守らなければいけない、その国は彼らのエゴではないか」。入れ替わってミュージシャンの原田郁子が出てくると、まずはキーボードの弾き語りでフィッシュマンズの“新しい人”を演奏。「音楽はなんのために 鳴りひびきゃいいの」と歌い、中盤ではヴォカリーズしながらキーボードをスクラッチするように変調させ、アンビエント・テイストなサウンドを生み出した。続けて忌野清志郎が作曲した“銀河”、そして“波間にて”と、シームレスに楽曲を披露した。

5人目のスピーカー、政治学研究者で活動家の塩田潤が登場する。「プーチンとロシア軍のやっていることは明らかな国際法違反であり、戦争犯罪です」と主張する彼は、国際社会が一致して非難しなければ「僕たちの住む世界の土台が崩されてしまう」と語る。そして「戦争反対の声を上げることは意味があります。民主主義、平和、人を殺すな。偽善に聞こえるかもしれません。でも多くの人、多くの国がそうやって善を追求する行為、これをやっていけば国際的にも大きな力になる」と論を展開すると、日本国憲法の前文を読み上げ、「今こそこの理念を体現するべき」と呼びかける。最後に人間の個別具体性に言及する。日々のニュースで報道される死者数や難民数は数字で示されているが、現実に傷ついている人々は数字で表すことができるものではない。「いまここにいる一人ひとりに異なる身体と歴史があるように、いまウクライナで起こっている戦争によって傷つき命を落としている人たちにも具体的な身体と生活があります。戦争はその一人ひとりの具体的な出来事を、具体的な痛みを消し去ります」。

続いてステージには江戸時代からタイムスリップしてきたかのような野良着姿の男たちがぞろぞろと集まった。和楽器集団・切腹ピストルズだ。総隊長の飯田団紅が「昔からこの太鼓というものは、世の中の動乱を収めるために使われていた時代がたくさんあります」と天下泰平を望んでいることを告げ、古今亭志ん生の出囃子で知られる“一丁入り”を演奏。続けて「やあやあ、我らこそが」と“名乗り上げ口上”に移ると、飯田が「この2月の終わりぐらいから突然悪者が現れたというより、(……)そもそもなにかが間違っているのではないか」と語り、鉦と締太鼓に篠笛、歪んだエレキ三味線がパンキッシュな乱痴気騒ぎを繰り広げた。その後“たがやし”、“狼信仰”と続くと、“反近代踊り”ならぬ“反戦争踊り”を披露。最後に飯田は「こういう集まりをやっておりますと、あいつら音楽ばっかりやりやがってドカドカうるせえなと。それでなにが変わるんだと。よく言われますが、ちょっと待てと。俺たち別にこれだけで生きてるわけじゃないでしょ、皆さんもね。これもやる。あれもやると。それでいいじゃないですか」とオーディエンスに呼びかけた。

6人目のスピーカーとして登場したのは東京在住のロシア人である会社員・アンナ。ウクライナ侵攻は現地の人々の生活を奪うだけでなく、ロシア人の間にも分断を生み、そして暴力をもたらす。あらためて確認するならば、絶対悪としての戦争、そしてそれを引き起こしたプーチンの行動をもってして、すべてのロシア人を非難すべきではない。言うまでもなく日本のロシア料理店への嫌がらせは言語道断であり、そうしたヘイトクライムはあってはならないことだ。ロシア人への憎悪感情は抑えなければならない。アンナは1995年に38歳で暗殺されたロシアのジャーナリスト、ウラジスラフ・リスチエフを紹介しつつ、彼が残した「自由は学ぶべきことであり、それを知らずに生きられない」という言葉を引用する。そして声を震わせながら「戦争の言い訳は決して言いません。イデオロギーや政治は人間の命の前では価値あるものではないこと、わたしたちはその非人道的な戦争に反対しています」「いま諦めたら私たちの国もウクライナも世界も戻る場所がなくなる。ウクライナに平和を」と訴えた。

6組目のミュージシャンは七尾旅人だった。ギターを携えてステージに立つと、悲しみと怒りと優しさが綯い交ぜになったような歌声で“途方もないこと”を演奏する。戦地において日常とはまさしく途方もないものとなってしまった。「今回のことは本当にあり得ない」と怒りを露わにしたMCを挟んで、ロシア軍によるウクライナ侵攻を受けて作曲した“同じ空の下”を披露し、「殺すなよ もう誰も」と繰り返した。オーディエンスは小さな声で呟くようなシュプレヒコールでレスポンスする。楽曲が終わると再びMCを始め、ロシアとウクライナ、そして西側諸国との複雑な歴史的関係に触れつつ「西側諸国が正義ヅラしてるけど、気持ち悪い。吐き気がする。だからロシアだけが悪いとは俺は思っていない。でもプーチンはやりすぎ、やりすぎなんだよ」と吐き出すと、声を振り絞りながら“きみはうつくしい”を絶唱した。最後に七尾は「いろいろ言いましたけど、人間の力を信じています。一緒に頑張りましょう」と語ってステージを後にした。

あらためて寄付が呼びかけられたあと、ステージ上には音楽家でギタリストの大友良英が現れた。「七尾さんが言っていた通りで、別にロシアだけが悪いとは全然思っていない。けれど今回は常軌を逸したような気がしています」と切り出した彼は、続けてこのように語った。

「戦争の反対は平和」って言われますけど、戦争の一番反対側にあるのは音楽のような気がしています。反対だけど、とてもよく似ている。わりと近代的な技術を使い、いろんな機械を使って、とりわけ20世紀の場合だと男が集まってゴチャゴチャやるところはとてもよく似ていて。他のバンドと勢力争いしているところも。だけど音楽の場合はそんなので済むんですけど、これが本物の武器を持って国と国の間になると全然シャレにならないなっていつも思っていて。(……)で、その音楽の根っこにあるのはノイズ。ノイズから音楽が生まれると思っています。だけどもしかしたら、ノイズから戦争も生まれるのかもしれない。(大友良英)

大友は「街頭で大きな音を出すのは比較的反対で、静かに暮らしたい方なんですけど、すみません、今日は街頭で大きな音を出そうと思います」と述べると、U字金具をギターの弦に打ちつけてこの日最も苛烈なノイズを新宿駅南口に響きわたらせた。オーディエンスに背を向けてギターをアンプに近づけると激しいフィードバックを引き起こし、歪んだサウンドはあらゆる感情を呑み込んだ叫び声のように放たれ、しかし途中でノイズの中に旋律が浮かび上がっていく。チャーリー・ヘイデンがチェ・ゲバラに捧げた“Song For Che”だ。そのテーマ・メロディを弾き終えると再びノイズの奔流へと突入し、最後はジミ・ヘンドリックスを彷彿させるフィードバック音がドローンのように鳴り続けて締め括られた。その清澄なロングトーンはノイズから生まれた希望の響きにもどこか似ていた。

新宿駅南口にノイズが響きわたっている間、通行人の多くは心なしか足早になり、しばしば耳を手で押さえながら過ぎ去っていった。一般的に言ってこうしたノイズは苦痛を伴う響きでしかないのかもしれない。目のように瞼を持たない耳はつねに外界に晒されており、音は否応なく人々の鼓膜に突き刺さる。それを暴力と呼ぶのであれば、いましがた描写したようにノイズが刺激的な音楽となって快楽をもたらすことの裏側には、戦争にも似た暴力性が密接に結びついているのだと言える。だが極めて重要なことは、これが戦争ではないということなのだ——むしろその「反対」をいくような音楽なのであって、10分後にはなにごともなかったかのように再び平穏が訪れるのである。これに対して戦争の暴力性は人々の生活を根こそぎ奪い取る。わたしたちはノイズから戦争ではなく音楽を生み出し、そしてその響きを注意深く聴き取っていかなければならない。

今回の反戦集会に参加することが決まったのは前日の話だったと大友は言う。前日、つまり3月4日(金)に彼はブルーノート東京で、即興と作曲と指揮を用いた新プロジェクト「Small Stone Ensemble」の初ライヴをおこなっていた。プロジェクトが始動するきっかけとなったのは、2020年に検察庁法改正案の問題が取り沙汰された際に小泉今日子がTwitterで呟いた「小さな石をたくさん投げたら山が少し動いた」という言葉だった。一見すると無力でしかない小さな石も、数多く集まることで別の意味を持つ。そのような背景から実現したSmall Stone Ensembleのライヴは、13人編成でメンバーが次から次へと指揮を務め、ときには楽曲の演奏に移行したり、あるいはカオティックな集団即興に突入したりする内容へと仕上がっていた。なかでも興味深かったのは、特定の人物が指揮をしている途中で別の人物が指揮をし始め、その周囲3~4人だけが自治区のような領域を形成して演奏するシーンだった。全体の中に別の論理で動く部分が発生する。にもかかわらずアンサンブルは破綻せず、音楽として成立していた。

Small Stone Ensembleを構成するメンバーは流動的で、4日のライヴに関してはジャズの語法に長けたミュージシャンが多かったものの、それでも個々別々に異なるバックグラウンドを持つ人々が集っていたと言える。そしてそうした集団の中に自治区のような領域が生まれていたのだ。この状況はなにかにとてもよく似ているのではないかと感じる。すなわち、ある種の社会の縮図。音楽学者の高橋智子がジョン・ケージを引用して書き記していたように、音楽は社会のメタファーになり得るのであって、演奏を聴くことは社会の姿を疑似体験することでもあるのである。Small Stone Ensembleではしかし、全体が部分を抑圧/侵食するのではなく、互いに関わり合い擦れ合いながらも有機的に変化するアンサンブルを響かせていた。

閑話休題。7人目のスピーカーは東京在住のウクライナ人でモデルのHanna Frolovaだった。通訳を介して彼女は「一人ひとりが一つの惑星に住んでいるという、大切なことを忘れてしまっている」と戦争を引き起こした理由を語る。愛、思いやり、平和をあらためて思い起こす必要があると。そして反戦集会に集った人々に向けて「直接の当事者じゃないかもしれないですけど、ここに来て自分ごとのように戦争について一緒に考えてくれている。みんな一つの惑星に住んでいる仲間としての気持ちを強く感じる」と述べると、「一番守りたいのは私たちの自由です。それを絶対に諦めない」と力強く訴えた。さらに3日前から連絡が取れていないというウクライナ在住の家族の話を交えつつ、自身のベスト・フレンドがロシア人であることを明かす。そのロシア人の友人から受け取った手紙が読み上げられる。「今の私の願いは、みなさん全員が、私たちの世界で起きている不正に気がついて、それに注意を払うこと(……)私はロシア人として断固として言います。私は暴力に反対です。私は残酷に反対です。私は戦争に反対です」。

続いて登場したのはさやと植野隆司からなるポップユニット・テニスコーツ。トレモロがかったギターのバッキングがスピーカーから流れると、「なにを言おうかな」と口にするさやがその場で即興的に歌を生み出していく。途中からビートが鳴り始め、手元の紙を見ながら植野がラップを披露した。ウクライナ侵攻の惨さを言葉にしたリリックだ。曲が終わると、今度はティアーズ・フォー・フィアーズが支配欲と戦争の悲惨さを歌った1980年代のヒット曲“Everybody Wants To Rule The World”をカヴァー。原曲のバッキングを流しつつ「そんなに世界を支配したいのかい?」と繰り返す。そして終盤の間奏で、さやは「勇気を出して今日は初めて言ってみようかな。No War!」と力強く叫んだ。テニスコーツがステージを後にすると、クリエイティヴ・ディレクターの辻愛沙子が8人目のスピーカーとして登場した。ウクライナに住む友人と侵攻2日目から連絡が取れていないことを明かし、「断固として戦争は反対」「意思表明して声を届け続けることは大きな意味がある」と語ると、ボブ・ディランの名曲“風に吹かれて”の和訳詞を読み上げた。

ステージにシンガーソングライター・折坂悠太の姿が現れる。ギターをかき鳴らし、まずは“さびしさ”を歌う。偶然か否か、辻が引用したディランの歌詞に呼応するように、「風よ このあたりはまだか」「歩き始めたこの道に吹いてくれ」と。次第に即興的なヴォカリーズへと移行し、声を振り絞るように出す鬼気迫る姿からは怨嗟さえも感じさせる。1曲目の演奏を終えるとMCを始めた。「ここに来ている方、遠くから見ている方でも、なんとなく居心地が悪いという方もいるかもしれません。でもその居心地の悪さ、それこそが自分と他者が同時にここにいることを感じられるバロメーターみたいなものなんじゃないかと思います。(……)どんどんモヤモヤすればいいと思います」。自分自身もまた「モヤモヤしている」とう折坂は、いまここで良いライヴを披露すること、しかしそのクオリティや達成感が戦争反対に直接的な効果をもたらすわけではないというジレンマに苛まれつつ、ある種の居心地の悪さを抱えることが一つの対抗手段ではないかと訴える。そして重苦しいビートの“炎”を歌い上げた。「残されている手段がなくて なすすべなくただ ここにいるよ」という歌詞がずっしりとのしかかる。

日が暮れ始めた頃、赤装束に身を包んだ4人組がステージに登場した。ライヴのトリを飾るのは反戦集会を主催したGEZANだ。まずはマヒトゥ・ザ・ピーポーが坂本龍一から寄せられたメッセージを代読した。

こんな理不尽なことが許されていいはずがない。世界中で何億人という人間が注視しているのに止められないもどかしさ。多くの人がなにかできることはないかともがいている。僕もその一人だ。(坂本龍一)

そしてGEZANのイーグル・タカがバグパイプを吹き始めると、マヒトは「戦争なんかいらねえだろ。これはマジで言いたい」と怒りを込めて主張し、そして「Fight War, Not Wars」という声をループさせながら“誅犬”を演奏した。場を切り裂くようなトランペットが響きわたり、終盤では3人のメンバーがドラムを乱れ打ち、プリミティヴな叫びが放たれる。続いて「No War」を繰り返す“東京”を演奏してから、マヒトがマイクを手にとって語り始めた。「さっき折坂くんと楽屋で喋っていて、今日いい演奏するってなんやろなと思ってて(……)そういう達成感って今日においてはなんやろうなって」。折坂と同じジレンマを感じていることを明かしたマヒトは、しかし「やり方がよくわからない人たちがたくさん来ているということは、一個の希望」とも語る。そして“DNA”でボルテージがピークに達すると、マヒトはオーディエンスへ向けてあらためてこう語った。

もう一回だけ忘れないように言おうと思うんですけど、達成感とか満足じゃなくて、本当に今日を始まりに変えないとなにも変わらない。気づいたときにこうやって悲しい顔をするのは、自分も含めて本当に卑怯だなと思っていて。今日はいい音楽をいっぱい聴いたし、いいスピーチも聴いたかもしれないですけど、うまく言い表せない気持ちをそれぞれちゃんと持ち帰って、自分なりに花を咲かせてほしい。自分なりに育てて、それぞれの答えを出していきましょう。(マヒトゥ・ザ・ピーポー)

最後に折坂悠太、マヒトゥ・ザ・ピーポー、そしてジャーナリストの津田大介がステージに立ち、津田が聞き手役となってトークを繰り広げた。「No War 0305」を企画した理由について、マヒトは「いま動かないとマズいという危機意識」があったことを明かす。折坂は「同じモヤモヤを共有している感じがした。そこからなにかできないか」と、出演を決めた理由について語った。続けて、1日を終えた所感を尋ねられたマヒトは「本当は歌ってなんの役にも立たなくていいし、なにかの目的のために本来あるものではない。もっと日常にあるもので、なにかの道具に使えるようなものではないなと、いつも思っていて。でも今日やってみて、それぞれが歌うことの景色みたいなものが、戦争とイコールじゃないけど、やっぱり命だったり生きているということのいろんな描写や側面に触れるような歌がたくさんあった。それ自体はこの『No War』というテーマと合わなくない」と口にする。一方、折坂は1日をこのように振り返った。

GEZANでやっていた曲も、普段から聴いている曲ではあるけど、こういう場で歌われるとまた別の聴き方ができる。そう考えていくと、普段聴いている曲も、そういうメッセージのない、政治的じゃない歌というのは極端に言えばないのかなと思うところがあって。ただ、それは誰かの主張を後押しするとか、それを代行して伝えるというものではなくて、一個人がそれぞれ持っているもの、もしかしたら誰にもわかってもらえないかもしれない感覚とか、そういうものを声に出して発するということ自体が、もうそれは政治的な行動だと思う。そのメッセージがバラバラならバラバラなほど、暴力という一辺倒なものに対抗する手段になるんじゃないかと、今日いろんな歌を聴いていて思いました。(折坂悠太)

マヒトと折坂が言うように、音楽は場と状況に応じてその響きの意味作用を変化させ得るものだ。それは音楽の力の一種でもある。だがそうであるからこそ、「なにかの目的のために本来あるものではない」し、「メッセージがバラバラならバラバラなほど、暴力という一辺倒なものに対抗する手段になる」のではないだろうか。

トークの最後に、津田が全体を総括するスピーチをおこなった。同日午前中にすぐ近くの場所で沖縄・辺野古の米軍基地建設に抗議するデモがあったことに触れつつ、なぜそのような行動があるのか理解すること、そしてそのために歴史を知ることの重要性を説く。「歴史の中に人間の行動原理がある」。ロシアとウクライナについても同じように歴史を知らなければならない。続けて彼は連帯の可能性について語る。世界中で数多くの反戦デモがおこなわれており、そうしたデモには意味があるのだと。「我々は間違いなくいま、世界史の1ページを生きているんです。だからこそ我々の行動で世界史を変えていくことができる。そのために必要なのは、声を上げること、支援すること、そして知ることです。ぜひみなさん、知ってください。そして行動してください」。あたりはすっかり日が落ち、空が暗闇で覆われていた。

実のところわたし個人としては、計19組の出演者たちによる主張のすべてに諸手を挙げて賛同しているわけではない。だがそれはネガティヴな意味で言っているのではなく、むしろそれだけ異なる意見が同じ一つの場所に集まったということでもある。反戦集会というと一枚岩の集団が互いに肯き合う場所に見えるのかもしれないが、少なくとも「No War 0305」はそうではなかったように思う。出演者同士でも、あるいは考え方を異にする人たちがいたのではないだろうか。ただし出演者たちが繰り返し強調していたように戦争反対という一点を巡っては誰もが同じ思いを共有していたはずだ。ただそれだけで個々別々の思想を持つ人々が5時間以上も同じ場所に居合わせた。いや、正確にはそのように多くの人々を惹きつけ、異なる考え方に身を晒すような空間へと場を変容させたのは、それこそが音楽の力によるものだったのだろう。そして音楽の力はまた、一人ひとりの参加者の感情をなにかしらの形で個々別々に揺さぶり、場合によってはなにかしらの行動へと駆り立てることになる。その暴力性を注意深く見定めつつ、よりよい世界へと向かわなければならない。そのためにいま、わたしはこうして筆を執った。

註

* 「『No War 0305』のステイトメント #NoWar0305 」

**「No War 0305と題して、新宿南口にて戦争反対とウクライナ侵略によって傷ついた人たちのサポートを呼びかけます。 #NoWar0305 」

***プラカードのデザインは「No War 0305」のInstagramにまとめられている。

****ただし、遠方からはステージよりも近くで参加者が掲げているプラカードの方が目に入る。ごく一部には攻撃的なプラカードを掲げる人物もおり、集会の趣旨が通行人に誤解される可能性はゼロではなかった。こうした社会運動の難しさを指摘する声もある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?