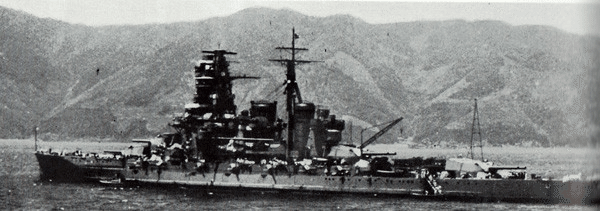

軍艦島の名の元になった戦艦土佐は、同島に通った夕顔丸らに曳航され、廃船の旅に向かった

三菱高島炭鉱端島鉱業所は今や通称である「軍艦島」の方がはるかに知名度が高くなっていますが、その名の由来は、島の外観が三菱長崎造船所で建造された「戦艦土佐」に似ていたことだと言います・・・

外観が軍艦に似ていることは容易に理解できますが、なぜそれが「戦艦土佐」に限定されるのでしょうか・・・

三菱長崎で建造された戦艦は他にも多くあります。その中で最も有名なのは「バケモノ」と呼ばれた巨大戦艦「武蔵」(全長263m)でしょう。

(画像はシブヤン海で沈没寸前の武蔵)

他にも巨艦はあります。全長222mの巡洋戦艦「霧島」や

219mの戦艦「日向」

そして203mの一等巡洋艦「鳥海」など。

しかし「土佐」はこれらの艦船とはまったく異なった運命を背負っていました。

もともと土佐は日本海軍における戦艦8隻、巡洋戦艦8隻を保有するという「八八艦隊」計画の中で三菱長崎に発注され、大正10年12月18日に進水しました。(この時、写真に見えるくす玉が割れず、不吉な前兆といわれましたが、これは現実となりました)

しかし、同時に進行中であったワシントン軍縮会議において英・米・日の主力艦隊保有率が「5:5:3」と決定されたため、「八八艦隊案」は中止となり、翌11年2月5日、土佐建造は中止後、廃艦となりました。

画像は同年7月31日、午前10時40分に軍艦旗が降下され建造半ばで海軍に引き渡されていった「土佐」。

翌日8月1日、同造船所全職員に見守られながら、曳船に曳かれた「土佐」は、再び戻ることのない航海に静かに出ていきました。

この時長崎港外まで「土佐」を曳航したのが、佐世保丸、眞名鶴丸、雁丸、鴨丸、そして後に軍艦島に通うことになった夕顔丸でした。

ご覧のように「土佐」は艦橋や煙突、砲塔などの艤装がされておらず、なだらかなシルエットをしており、曳船の吐く石炭の煙がもうもうとして見えています。この姿は所員のみならず、長崎の人にはひどく印象的に見えたことでしょう・・・

大正11年頃の端島の姿は、まだ高層建築も進んでおらず、下のようなものです。

鉱業所から吐かれる黒煙と竪坑櫓、そして護岸という姿は上の「土佐」の姿とよく似ていたのではないでしょうか・・・。この姿に人々は悲運にあった「土佐」の無き姿を重ねたのかもしれませんね。

曳船5隻に曳かれた「土佐」は、伊王島北方2浬の地点で警備艦「富士」に連鎖され、呉回航の途につきました。

長崎で名妓として知られた愛八は相撲と海軍が好きであったようで、出航前夜の海軍と三菱長崎との夕食会の席で「土佐」を慈しむ歌を即興で作り、同席した者の涙を誘ったと伝えられています・・・。

♪ 土佐は良い子じゃ、この子を連れて、

薩摩 大隅 富士が曳く

鶴の港に 朝日はさせど、

わたしゃ涙に 呉港 ♪

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。