世の「トンマなインチキ野郎」どもを切りまくる「ライ麦畑でつかまえて」は、痛快に笑えて、ロマンティックな小説

「あなたのベストの小説は?」と問われたら、間違いなく挙げるのがこの「ライ麦畑でつかまえて(原題:Catcher in the rye J・Dサリンジャー)」。但し、野崎 孝訳のもの。

はじめて出会ったのは、高校を卒業した後。

最初の印象は、「ちょっと口の悪い17歳の青年が口語調で語る、おもしろストーリー」でしたが、考えてみれば、そこからの2~3年で、「自分の中の大返還、大革命」が起きてました。

それまで田舎の二流進学高校で、人格踏みにじられまくりの暗黒生活から、J・デューイらの実存主義教育学に出会い、オルタナティブという価値観に出会いました。

こう言うと、ジョン・レノンを殺害したチャップマンが持っていた本がこの「ライ麦・・」ですし、「バナナ・フィッシュ」のイメージからしても、この小説は「危険思想の小説か?」と思われるかもしれしれませんが、まったく違います。

標題にもあるように、「痛快に笑えて、ロマンティックな」小説なのです。

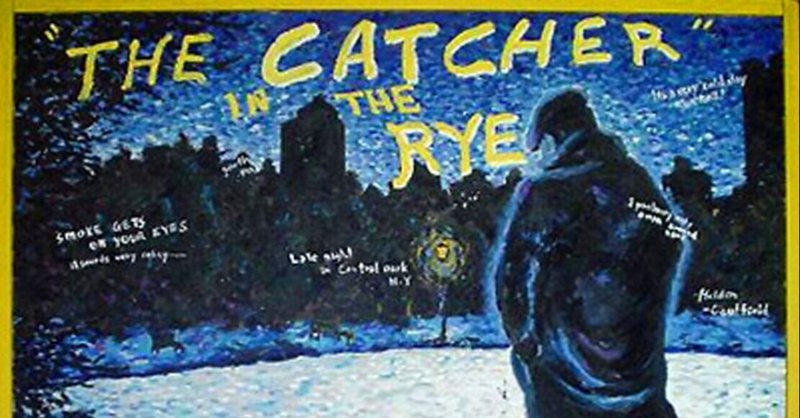

内容はご存知の方も多いと思いますが、『クリスマスの頃、ペンシルバニアの、とある高校を放校となった17歳のホールデン・コールフィールドが、ニューヨークの自宅に帰り、幼い妹フィービーと会って、セントラル・パークへ行く・・・』というシンプルなものです。

その間のホールデンの心情を、前述のように口語で綴っているのですが、それがどのページをとってみても、辛辣ながらもユーモアに溢れ、笑えるのです。

野崎氏の訳はたいへん素晴らしく、ここにほんの一部だけをピック・アップしたいと思います。

『・・・セルマ・サーマーっていう娘 - これは校長の娘だけどさ、こいつが試合の時にはよくやってきてたけど、これがどうも、こっちが燃えてどうにかなっちまうって感じじゃないんだな。でもなかなか、いい娘なんだぜ。いつかエージャーズタウンからのバスで隣り合わせに座ったことがあってさ、まあ、話をしたわけだ。気に入ったな、僕は。鼻がでかくて、爪をみんな深く噛んじまってさ、血がにじむみたいなんだ。~~(中略)~~僕が彼女のどこを気に入ったかというとだな、彼女、おやじがどんなにすごい有力者だってことを、テンから意識してないんだな。本当はトンマなインチキ野郎だってことを知ってたんじゃないかな。・・・』

こんな感じです。原作が書かれたのが1950年で、野崎さんの訳がでたのが昭和39年。

この小説は、最初持ち込まれた出版社から「主人公がクレイジーすぎる」として拒否されたのですが、ボストンのリトル・ブラウン社から発刊されると、保守層から激しい非難を受けたものの、世界中の若者層、特にホールデンと同世代に圧倒的に支持され、超ベストセラーとなりました。

サリンジャーの没後10年経った今でも、毎年50万部が売れているそうです。

こういった口調が続いていくことで、「口汚い表現だ」と非難する人も多いようなのですが、主人公ホールデンは17歳なので、もちろん人格も固まっていないですし、まだ幼い妹フィービーや亡くなった弟アリーに想いを寄せる人情味が親しみを感じさせます。

特にセントラルパークでのフィービーとやり取りは、とても愛情細かに描かれ、読者をもあたたかい気持ちにします。

このあたりのやり取りが、とてもロマンティックなのです。

その辺りは、このような感じです。

『 彼女は走って行って切符を買うと、回転木馬のとこへ戻って行ったが、ちょうどそれが間に合った。それから彼女は、ぐるっとまわってまた自分の馬のところへ行き、それに乗ると、僕に向かって手を振った。僕もそれにこたえて手を振ったのさ。

雨が急に馬鹿みたいに降りだした。全く、バケツをひっくり返したように、という降り方だったねえ。子供の親たちは、母親から誰からみんな、ずぶぬれになんかなってはたいへんというんで、回転木馬の屋根の下に駆けこんだけど、僕はそれからも長いことベンチの上にがんばっていた。

すっかりずぶ濡れになったな。特に首すじとズボンがひどかった。ハンチングのおかげで、たしかに、ある意味では、とても助かったけど、でもとにかく、ずぶ濡れになっちまった。しかし、僕は平気だった。フィービーがぐるぐる回りつづけてるのを見ながら、突然、とても幸福な気持になったんだ。

本当を言うと、大声で叫びたいくらいだったな。それほど幸福な気持だったんだ。なぜだか、それはわかんない。ただ、フィービーが、ブルーのオーバーやなんかを着て、ぐるぐる、ぐるぐる、回りつづけてる姿が、無性にきれいに見えただけだ。全く、あれは君にも見せたかったよ。』

この辺りを呼んでもなお、「言葉遣いを非難」する人がいるのならば、それはしょうがないことで、その人が読んだり、他人に薦めなければよいだけのことだと思います。

自分がこの「ライ麦畑でつかまえて(野崎 孝訳)」を読んで変わったことをシンプルにまとめると次のようになるのかと思います。

①それまで、人格もへったくれもなかった「暗黒で無機質な」高校生活

↓

②世の中をこういう風に見ていいんだという発見。言われてみれば、確かにそうかも。いやむしろ、そう見るべきでは?~という考え方の変遷

↓

③年齢を重ねていくにつれ、自分の中にもある「欺瞞」を常に認識しておかねばという自戒

この小説には、サリンジャー自身が体験した軍隊式の高校生活と第二次世界大戦での兵役が色濃く影響していることは間違いのないことでしょう。

そして、私が注目したいのは、冒頭にある「母に捧ぐ」という言葉です。

サリンジャーにとって、母親がどのような存在であったのかを知らせる資料は一切無いものの、母という存在が彼にとって大きかったことは間違いなく、その後グラース家の物語など、家族のことを描いた作品群に繋がっていたことは大きな意味があるように感じます。

画像は、私が25歳の時にひとりでニューヨーク旅行をした時に、ホールデンが歩いたセントラルパーク・サウスの池はこの辺りか?と思い撮ったもの。

若き日のサリンジャー

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。