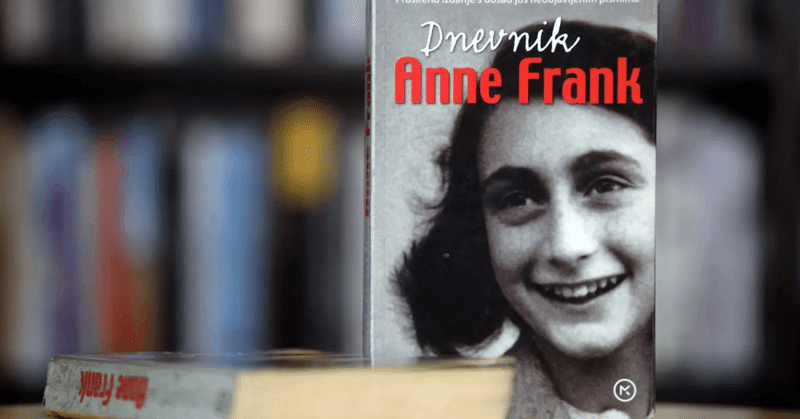

#アンネの日記

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑮ 母親の、娘に対する「あまりにも低い見積もり」

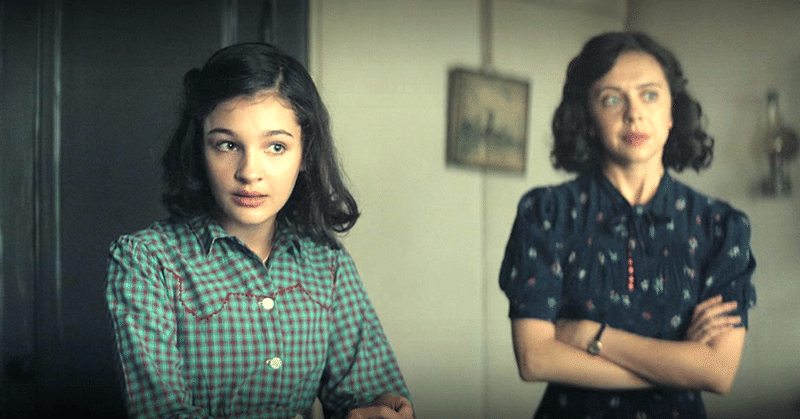

*** アンネの花、エーディトは同居する青年ペーターとアンネが親しくすることに、懸念あるいは不快を示し、アンネにそのことを忠告している。 母親としてそれは当然と言えば当然かもしれない。 しかし、母親に対して「ちっとも悲しいと思わない」と述べた後、ペーターに関する長い想いを比べてみると、それがあまりにも喰い違っていることがわかる。 やはりエーディトは、14歳の娘に対してあまりにも低く見積もっているとしか言いようがない。 外見の幼さ、若さと経験の長さは、精神の高さとは一致しない

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑪ 日記のひとつのピークである部分 ~ 巣離れと旅立ち

この日記が書かれたのは、日記が終わる5か月前のこと。 長い日記の中でも、アンネがひとつの結論めいた決意を記したといってもいい部分かと思う。 一見、両親への反発、特に母親への嫌悪のように思えるかもしれないが、もはや精神的に、そういう段階を遥かに過ぎていることがうかがえる。 つまり、自分を「未熟者あつかい」或いは「子どもあつかい」するという差別に対し、敢然と決別する決意を表明し、また独自のパラダイム(価値観を伴った、物事の見方・捉え方)に従い、より高い理想に向かって旅立つという

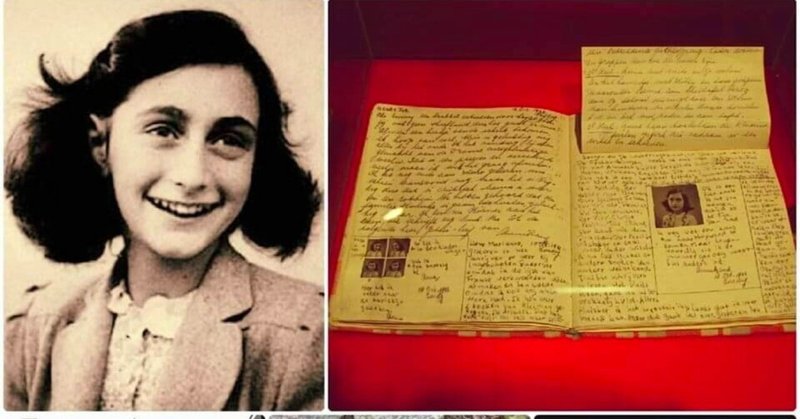

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑩ 恋愛感情を人間性の昇華と結び付けて捉えている

「隠れ家」の中の8人のうち、二人の母親は、特殊な環境に中に置かれた二人のことを、いたく心配して警戒していた。 確かに「恋に恋する年頃」ではあったが、それほど単純に、或いは軽薄に恋に憧れていたというわけではなく、その感情を、自己の人間性の昇華と結び付けて捉えていたことが判る。 アンネの母、エーディトは、もちろん娘を心配してのことだったが、「子どもを子ども扱いするべきでない」という思慮が無かった為に、最後までアンネからの信頼を得ることができなかった。

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑧ アンネリーゼは成熟し、巣離れをする時季にはいっているのに・・・

脳科学者は「15歳は大人脳」だと言う。 アンネ(本名はアンネリーゼ)はこの時14歳であるが、あと数か月で15歳を迎える。 彼女が少々早熟であることを考えると、見た目は痩せた少女に見えたかもしれないが、中身はもう既に立派な大人なのである。 異性に焦がれ、自分をいつまでも「子ども扱い」する両親から離れる時季を迎えているのに、物理的にも精神的にも、それをさせてもらうことができず、苦しんでいることがうかがえる。 ちなみに「巣離れ」とは鳥がいったん巣を飛び立った後、自分の能力を吟味しな