#読書

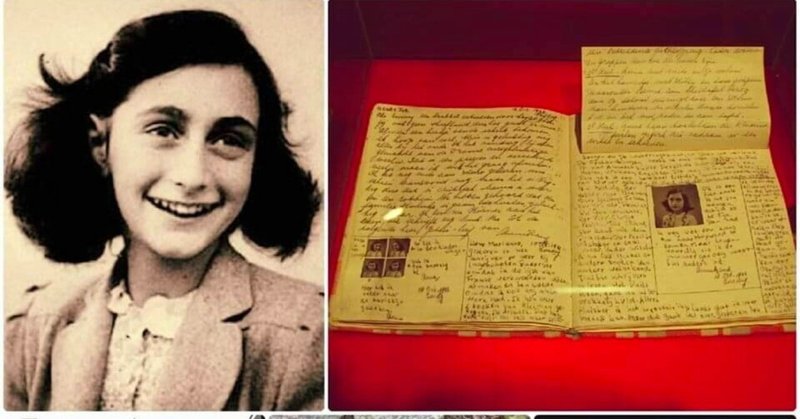

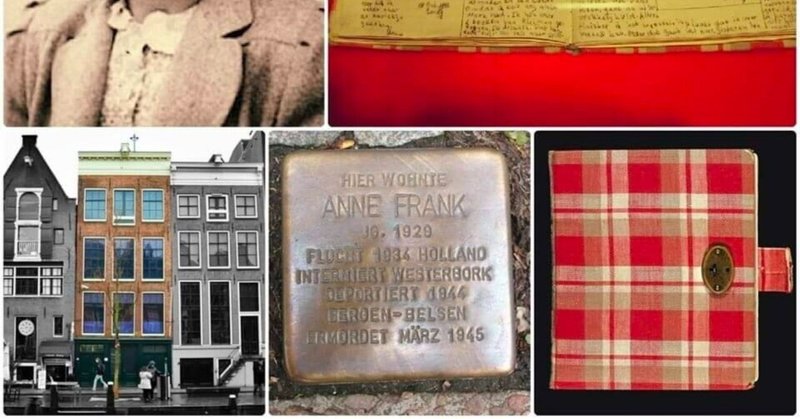

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑪ 日記のひとつのピークである部分 ~ 巣離れと旅立ち

この日記が書かれたのは、日記が終わる5か月前のこと。 長い日記の中でも、アンネがひとつの結論めいた決意を記したといってもいい部分かと思う。 一見、両親への反発、特に母親への嫌悪のように思えるかもしれないが、もはや精神的に、そういう段階を遥かに過ぎていることがうかがえる。 つまり、自分を「未熟者あつかい」或いは「子どもあつかい」するという差別に対し、敢然と決別する決意を表明し、また独自のパラダイム(価値観を伴った、物事の見方・捉え方)に従い、より高い理想に向かって旅立つという

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑧ アンネリーゼは成熟し、巣離れをする時季にはいっているのに・・・

脳科学者は「15歳は大人脳」だと言う。 アンネ(本名はアンネリーゼ)はこの時14歳であるが、あと数か月で15歳を迎える。 彼女が少々早熟であることを考えると、見た目は痩せた少女に見えたかもしれないが、中身はもう既に立派な大人なのである。 異性に焦がれ、自分をいつまでも「子ども扱い」する両親から離れる時季を迎えているのに、物理的にも精神的にも、それをさせてもらうことができず、苦しんでいることがうかがえる。 ちなみに「巣離れ」とは鳥がいったん巣を飛び立った後、自分の能力を吟味しな

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑤ ミープ・ヒース

アンネ達、8人のユダヤ人をかくまい、手助けしたのは、以下の引用に出てくる4人の一般オランダ市民だった。 もちろん、かくまった事がナチ親衛隊にばれると、自分たちにも命の危険が及んだのである。 私は、特に日記の中にミープ・ヒースという女性の名が頻繁に出てくることに気が付いた。 オーストリアで生まれたミープは幼い頃、実親が貧しく、子どもに十分な栄養を摂らせてやることができなかった為、裕福なオランダ人の家庭に引き取られ育ったという経歴を持っていた。 引き取った先のオランダ人家庭は、ミ

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ② しつけの問題

この日の日記を読めば、アンネ・フランクという、ひとりの人間がこの時、どのような問題を抱えていたかが理解できるであろう。 アンネは、これだけ理路整然と物事を見つめ、解釈しそれを整理したうえで記録できる人格を身に付けているのだが、特に母親を始め、他の隠れ家の人物たちが、自分をまるっきり「子ども扱い」をしており、そのことがいかに深く心を傷つけることであるかという警鐘を鳴らしている。 「ナチス・ドイツ」によるユダヤ人迫害から逃れる為に、隠れ家生活をしているにも関わらず、その家族や仲

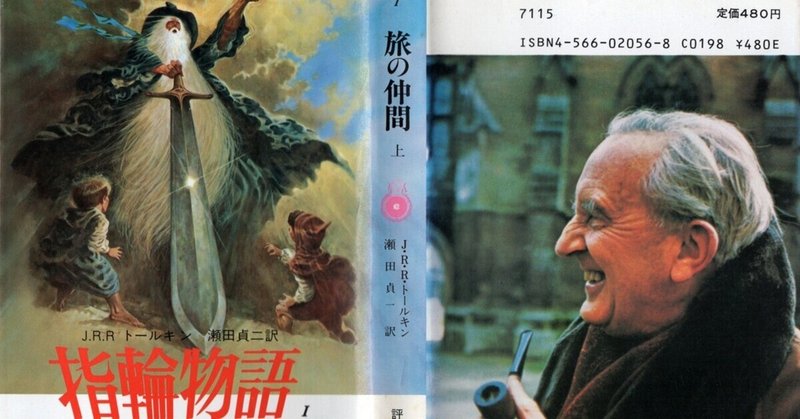

The talent of JRR Tolkien, famous for "The Lord of the Rings," was trained in his single-mother home education. His mother died prematurely, unaware of Tolkien's glory.

I don't think it's necessary to tell anyone about the worldwide hits of the movie The Hobbit's Adventures and The Lord of the Rings series. However, I don't think much is known about the original author, JRR (John Ronald Lowell) Tolkien. In