#馬

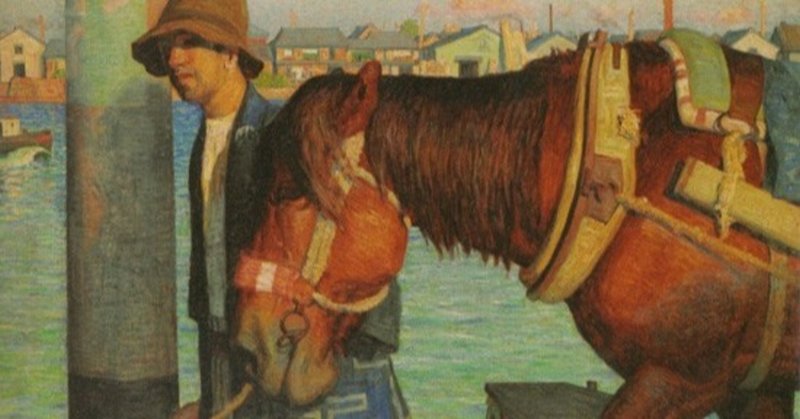

クラウス・フェルディナンド・ヘンプフリンク著「馬と踊ろう」”Dancing with horses"by Klaus ferdinand hempfling

馬の調教についての資料は、ほぼありません。あったとしてもそれは極々一部にしかあてはまらない事しか書いてありません。 そして、そのようなものに頼ろうとしない方が結局はいいのです。 しかし、馬は小~中型の在来馬でも体重が300kg前後あり、本気を出せば大人の男3~4人は簡単に引きずりまわす力を持っています。 なんの理論もイメージも持たずに調教に挑むのは無謀以外のなにものでもありません。 まずどんな馬にも当てはまることぐらいは、わかっていないと馬を修復不可能な状態にしてしま