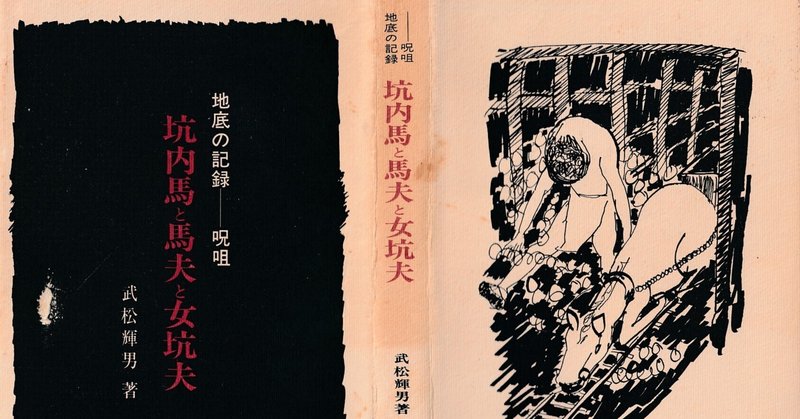

地底の記録ー呪詛 坑内馬と馬夫と女坑夫 ① 武松 輝男 著

目 次

1埋葬地

墓標のない埋葬地

2坑内馬

馬買い

鼠

石炭運搬

体高減少

3馬夫と女坑夫

坑夫募集

廃疾

賃金と生活

4人柱、馬柱

文柱

贄

栄光と没落

5あとがき

参考・引用文献一覧

墓標のない埋葬地

『坑内で死んだ馬が埋められたのは、あそこの、ほら、緑で覆われている小高い丘があるでしょ、ネ、あそこ一帯ですよ。

あんた、埋められたところを探しに行くとですか。それはやめた方がよか。あの緑で覆われたあたりはですナ、昔はずうっと丘が続いていたとです。それを切り開いて平にしたり、坑内の充填用の上砂に使われたりして、とりくずしてしまって、音の面影はなくなってしまっているんですよ。だから埋められた場所はわかるはずがない。

それにですネあんた、音の遠目鏡をみたことはあるでしょ。天上、人間,修羅・畜生・餓鬼・地獄をネ。

人間の下の修羅、三池炭砿で言えば囚徒坑夫のことですたい。それは人間よりも下ということで、番号だけを刻んだ、俗名も戒名もなか基石がありますが、畜生の馬は修羅の下ということでしょうかネ、埋められただけで、墓石はなかとです。

だから、あんたがどんなに探し廻っても墓石というか、埋められた印もみつからんでしょう』

と、老人は呟やくように譜ってくれる。

たしかに、丘の形が造成によって変っているとしたら、老人が語るように、埋められた印となる石ひとつ見つからないだろう。しかし私は、老人は無駄なことだと言うが、やはり行ってみることにした。

かって、老人が言ったように、囚徒坑夫が労役に服していたことで、修羅坑と呼びならわされていた宮原坑を、三池炭砿の石炭運搬専用鉄道線路を跨いだ向う側に見ながら、南へ向かう登り坂を歩いた。本側には、道に沿って家が軒を並べている。そのうしろは段々畑がつらなっていて、その上にこんもりと茂った森がある。その森のことを土地の人々は権現山と呼んでいる。

登り坂の右側は、次第に切り立った狭い崖になって、その崖底を石炭運搬専用線路が、地を這うように伸びていた。

自動車がとおるたびに、崖っぷちに立ち止まって、空気の乱れにあおられながら、登り坂を登りつめると、老人が指差していた、熊笹に覆われた小高い丘があった。丘はつきあたりにあつた。

登り道はここからニツに分れている。左に分れた道はニツあって、 一ツは左側に建っているアパートの南側に沿った、平らな赤土の道である。この辺りも、昔は権現山の墓地であったが、いまは家やアパートが建ち並び、墓地地の面影はなく明るかった。

左側に分れたもうひとつの道は、だらだらした下り坂で、赤土の道の右に分れたアスファルトの黒ずんだ道だ。この道をたどっていくと三池炭砿の社宅に至る。

登りつめたところから分れるもうひとつの道は、石炭運搬専用線路を跨いだ、白っぽいコンクリート矢木を並べた跨線橋で、崖の向うの道と連がっている。そのすぐ右に、昭和五年まで坑内での石炭運搬に使役した曳馬を昇降させた宮原第二竪坑が、荒れた佇まいをみせている。

坑内で死亡した馬は、この跨線橋を渡って権現山墓地のどこかに理られたに違いない。私は逸る心を押えながら、熊笹に覆われた小高い丘の登り口を探した。

登り坂を登りつめたところに、この地域の人々が建てたであろう掲示板が立っている。時節に合った政治向きのビラが、貼示してあった。この掲示板から左の方へ二歩程のところに、群生した熊筆がここだけ左右に別れていて、黒ずんだ登り目を示す石段を見つけ出すことができた。

石段といっても、たかだか四〇センチぐらいの幅のものであるから、登るにしても群生した熱笹をかき分けなければならない。

『登ることができるかな』

どうしょうかな、と逡巡する。

石段を四段登ると、大正十二年建立というから、まだ新しい墓石が、登ることを阻むように、狭い道一杯に横たわっている。横たわっているというよりも、ころげ落ちて石段のところで止ってしまった、という感じである。

その墓石を跨ぐこともできず、わずかに狭間が残っている基石の頭側を、笹の根につかまりながらすりぬけた。

墓石から上は、石段はない。人が登った形跡も全くない。永い年月に積もった笹の葉に足を滑らしながら頂上に出る。しかしそこにも熊笹が密生していて、人が立つ空間すらない。仕方がないので地に通うようにして、透し見ると、密生した熊笹の中に二

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。