#仕事

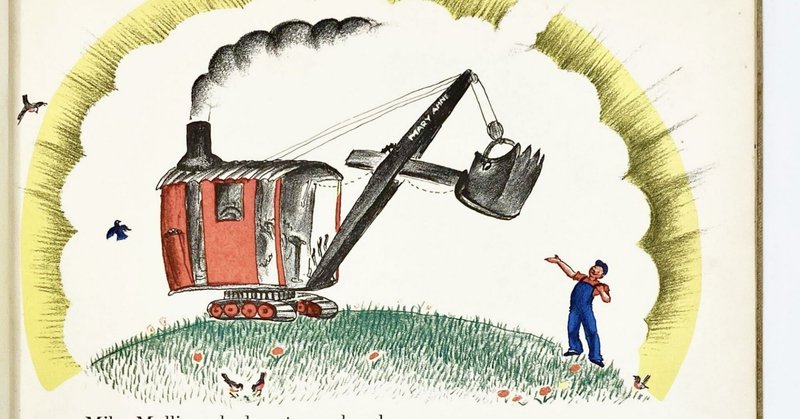

「働く」の原点は、「自分に向いている仕事(会社等)を探すこと」ではなく、「物事を解決に導くソリューション力を発揮すること」 ③漫画「銀の匙」は。もっとも判りやすいフローチャート

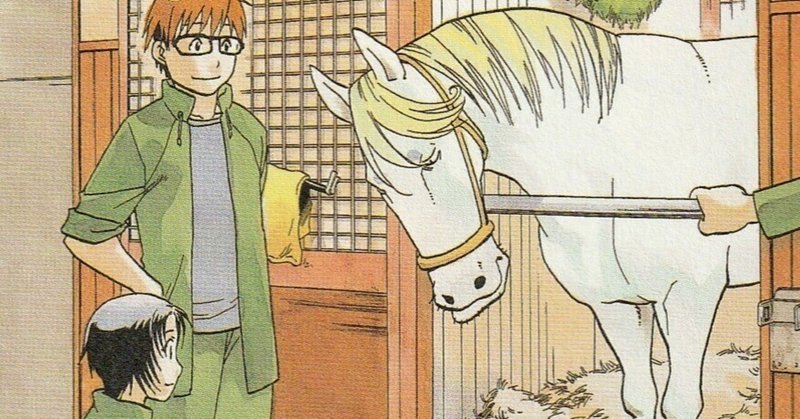

漫画「銀の匙」は、北海道、大蝦夷農業高校を舞台にしたもの。 高圧的な父親から逃れる為にだけ入学した「優等生」である主人公・八軒が、様々なギャップに翻弄されながらも成長していくストーリー。漫画とは言え、緻密な取材に基づいて描かれており、家畜の屠殺や同級生の農家の廃業など、現実的な面を克明に描いている。 その中で主人公は、「仕方ない」と割り切るのではなく、「割り切れない自分」と、とことん付き合っていこうとする。 その心中の動きやプロセスこそが、「ソリューション力」養成であり、非

仕事をして対価を得るとは、究極には「ソリューション力」をいかに発揮するかなのである。しかし、根本が間違っているならば、発揮しようがない。

まず小中学校の「進路学習」では、「どんな仕事があるかな?」に始まり、「どんな仕事をしたいかな?」と続き、「どうやったら、なれるかな」で大体完結する。 それで高校進学などを考えるが、そんな都合よく流れる進路などはなく、地理的な事情や経済的な事情で、学校選択をし、進学をする。 しかし、その内道を半ば見失ってしまう。学校で課せられる膨大なことに毎日を忙殺されてしまうからだ。 結果、進学にしろ、就職にしろ長続きしない。当然のことだ。若者に問題があるわけでも何でもない。 ◎働く